性别性受苦

——中国贵州苗族中年妇女关于家庭暴力的口述见证

古学斌

(香港理工大学医疗及社会科学院,香港999077)

一、前 言

在世界上,针对妇女的诸种暴力中,被丈夫或其亲密的男伴虐待是最常见的一种。根据国际健康和性别平等中心(Center for Health and Gender Equity)1999年发布的报告,“在世界范围内,每三个妇女中至少有一个在其生命中曾遭受过殴打、强奸或其它形式的虐待。而虐妻者通常是她自己家庭成员。”在中国也不例外,性别的暴力被认为是一个主要的社会问题(social problem)以及对人权的严重侵犯。根据由中华全国妇女联合会(简称妇联)主持的一项调查显示,在全国2.7亿中国家庭中,有30%存在家庭暴力,其中90%是男性对女性的施暴。57%的受访妇女说她们曾被自己的丈夫虐待(中国妇女报,2000)[1]。

西方社会在20多年前,已经关注和认定男性针对女性的暴力是一个严重的社会问题(Hanmer,2000)[2]。自1990年以来,这个议题也不断被国际社会关注和讨论(Heise 等,1999[3];United Nations General Assembly,1993①United Nations General Assembly(1993).Declaration on the Elimination of Violence against Women:Proceedings of the 85th Plenary Meeting,Geneva:United Nations General Assembly.;United Nations Population Fund,1999②United Nations Population Fund(UNFPA)(1999).Violence against Girls and Women.New York:UNFPA.),并成为各国政府和非政府组织政策制定的重要议题(Klevens,2007)[4]。在中国,社会对家庭暴力的关注大概始于1995年,当时正值第四届全球妇女大会(the Fourth World Women's Conference)在北京召开。随着2001年婚姻法的修正,近年来,越来越多的学者、妇女团体、以及非政府组织对家庭暴力进行研究,同时介入解决家庭暴力的案子(刘梦,2003;张李玺和刘梦,2004;杨静,2002)[5-7]。中国人开始意识到家庭暴力的严重后果,那就是会影响到妇女的生育健康以及其身体和心智各方面的发展。除了导致短暂的创伤外,暴力还增加了妇女其它长期健康的问题,包括慢性疼痛、身体不适、药物/酒精上瘾,以及抑郁症等。有身体或性虐待经历的妇女同时也增加了意外怀孕、性传播感染和不良妊娠结果的风险。

大家一般都共识家庭暴力源于男性宰制的文化——父权文化,其价值、规范和制度往往合理/合法化男性对女性的施暴行为。不过后女性主义者告诉我们,暴力背后的原因是复杂和多元的,可能因种族、族群、阶级、性别、年龄、身体的残障以及地域差异而不同。错综复杂的针对妇女的暴力,它的不同形式,以及它们潜在的不同含义和影响应该仔细地被审视和深层理解(Sokoloff and Dupont,2005;Brook,1997;Hester等,1996)[8-10]。因此,本文将根据我们在中国西南的贵州省山区展开的口述历史项目所获取的资料,讨论以下几个问题:在哪些特定的情境下家庭暴力会在中国农村少数民族社区发生?如何理解在这些特定情境下发生的暴力?什么因素造成这些地区的妇女面对暴力的威胁?家庭暴力给这些家庭带来什么后果?

我们从1999到2004年,采用了口述见证(Oral Testimony)作为其中一种社区发展的策略和方法来探索中国农村贫困地区的苗族妇女的生命历程。目标是使这些边缘的苗族妇女可以发声,也希望在过程中她们得到充权。同时我们通过聆听她们的生命故事,了解家庭、社区以及其它社会的力量如何形塑她们的生命历程。

二、理解家庭暴力

理论上讲,我们可以将暴力冲突分为两类:垂直的暴力和水平的暴力。垂直的暴力涉及到占优势的群体对另一群体的支配,有权势者往往自上而下的对弱势群体进行暴力压制,阻止劣势群体采取行动来改变整个不平等状况。水平的暴力涉及到在平等的经济资源或政治权力之间的冲突(Harrell,1990)[11]。家庭暴力,更确切地说虐待妻子这种以性别为基础的暴力属于垂直暴力,因为妇女很多时候在社会上处于从属地位,与施虐者处于不平等的地位。

对妇女而言,最普遍的两种暴力形式是被男伴虐待和强奸,它们可能发生在少年期、青少年期或成人期。身体上的虐待(包括被亲密伴侣殴打、双方殴斗等)也经常伴随着心理上的虐待。同时,在众多暴力案子当中,大部分与强奸有关。大部分的妇女曾被多次虐待,而非仅仅一次。夫妻一方的虐待有多种形式,包括身体侵犯,例如敲打、推搡、冲撞、向对方扔东西、打耳光、脚踢和殴打(Kingston&Penhale,1995)[12]。

对于解释家庭暴力发生的原因,不同的学科有不同的解释视角,最普通的解释视角聚焦于个人层面。在心理学方面,有些研究关注进化和基因特征,认定有些基因的特征使得某些男人的行为倾向于暴力;有的学者强调生物学的因素,例如大脑的结构、不平衡的化学物质、饮食缺陷以及荷尔蒙等也是导致男性暴力的原因;还有的分析将家庭暴力个人化,将其归咎为肇事者或/和受伤害者的精神错乱,或者是肇事者的自尊心低落和病态的妒嫉心,特别是他们的雄性气质和刻板的性别角色受到挑战时(Harris and Bologh,1985)[13];有些研究者更将男性的暴力归咎为女性的个性或行为导致(Pizzey and Shapiro,1982)[14]。同样关注于个人层面,社会学习理论(Social Learning Theory)尝试将男性针对女性的暴力解释为习得的行为,家庭暴力被视为“暴力的循环”或“代际传递的暴力行为”,它尝试去证明那些经历过父母间的家庭暴力或小时候曾被虐待的群体,有很大可能在成年后也会诉诸家庭暴力(Straus,Gelles & Steinmetz,1980)[15]。

但是,上述的分析因为在方法论上的瑕疵而受到激烈的批判,而且它们的结论都没有充分的证据和存在谬误的阐释(Johnson,1985)[16]。正如 Johnson(1985)[16]所批判的,这些生物决定论以及个人化的阐释不能解释在特定情境下诸种类型的暴力,其对理解特定的家庭暴力贡献甚少。更严重的是,这类分析的另一个问题是它们淡化个人暴力行为的责任以及社会结构和政治因素的影响,这很容易导致产生“责备受伤者”(Blaming the Victim)的后果。

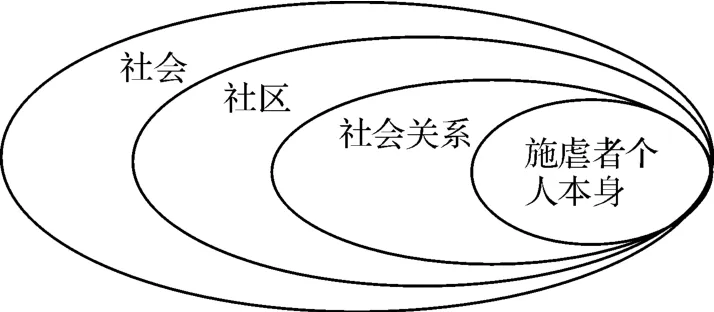

目前,社会学界一般认为对家庭暴力的分析应该集中在两个层面:一是社会结构的层面,二是在冲突的情境下激发个人诉诸暴力解决问题的力量层面。1998年以来,像 Lori Heise这些研究针对妇女暴力的专家,开始采用一个“生态模型”(ecological approach)来理解个人的、社会情境的以及社会文化等方面的因素如何交织在一起,在社会环境的不同层面相互影响而共同导致了家庭暴力/虐待(见图1)。生态视角认为并不存在唯一的因素单独地“导致”暴力,而是众多因素例如生物的和个人历史的、虐待发生的当下情境、社会制度与结构,以及经济和文化的环境,它们交织一起提高了特定的男人在特定的情境下暴力虐待女性的可能性(Heise,1998)[17]。

图1 解释暴力虐待发生原因的生态视角

在中国,家庭暴力是一个刚获得政府和学界重视的领域,而在西方这一领域至少已有30年的历史。1995年在北京的世界妇女大会(The World Women's Conference)之后,有一部分的学术研究已经发表,还有一些案例也开始在中国的大众媒体出现。然而,大部分关于家庭暴力的研究主要关注在法律和社会工作干预的层面。严肃而系统的研究,特别是针对妇女家庭暴力的复杂性以及在中国农村少数民族地区的特定历史时间和地域下的研究仍然很少或者不足(刘梦,2003;荣维毅等,2002)[5,18]。为了弥补这一缺憾,本文将引用多层次的分析(Multi-level Analysis)来理解为何苗族的妇女会遭受家庭暴力以及哪些因素导致了这些针对中国西南贫困部分妇女的家庭暴力。而希望此研究能够带出一点理论上的解释以及对中国反家暴措施的一点反思。

三、我们的田野——贵州黔东南苗族地区的某个乡

我们的项目在一个包括九个自然村寨的贫困乡展开,该乡镇坐落于中国西南贵州省的黔东南苗族侗族自治州的贫困县。①为了保护我们的被访者,全部地名和人名都用了化名。此县面积1218平方公里,2002年人口14万,苗族人口占83%。我们所在的贫困乡2000年的人口总数是137,000,其中大部分是苗族,其他的还有侗族、水族等。大部分的村民以农业为生,共有127,000人口参与到农业生产。

苗族是我们工作的对象群体,选择苗族不是我们的预定。境外非政府组织在中国开动发展项目,一切都需要得到地方政府的支持和接纳。哪里可以扎根,我们的项目就会往哪里去了。可能是在当地工作时间长的关系,苗族对我们来说,并没有像我们想象的那么神秘,虽然在文化上苗族与中国其他农村或其他少数族群有一些差异分野,但其实也有一些相似之处,譬如同样都是受到父权文化的宰制,同样面对着贫困的问题等。

苗族作为一个族群的分类,属于一个国际性的民族,约有8成的苗族人口分布于中国南方省份,例如贵州、湖南、云南、四川、广西等,而在东南亚的越南、泰国、寮国、缅甸也有相当规模的苗族。1975年老挝人民民主共和国成立后,数万苗族人成为难民,部分移居到美国和法国,英文世界称之为Hmong。在中国,根据政府的统计数字,苗族约为894万人,为中国人口占第5位的民族。虽然这个群体在解放之后经过民族识别被统称为苗,其实苗内部也有很多的分化,有的甚至并不认同自己就是苗族(Cheung,1996)[19]。分布在各地的苗族人也有许多自称,如“牡”“イ革”“蒙”“毛”“果雄”“带叟”等,还有些地方按其住地、服饰等方面的不同,在“苗”字前冠以不同的名称,如“长裙苗”“短裙苗”“长角苗”“红苗”“黑苗”“白苗”“青苗”“花苗”“小花苗”等。他们除了服饰上有所差异之外,在一些生活习俗上也不尽相同。我们工作的所在乡的苗族属于“短裙苗”,根据当地的青年告诉我们,苗族的方言差别很大,他们短裙苗所说的话与不远的西江苗就很不一样,他们所在地属于苗语东部方言和西部方言的差别就更大了。这对我们来说有点意外,这也告诫我们这些外人,我们对于苗族铁板一块的想像很多时候是有偏差的。同样,我们觉得苗族地区跟其他中国农村有很大差异的这种想当然的理解也是值得怀疑的。

关于苗族的研究历史悠久,在西方人类学或民族学(Ethnology)发展的初期,西方人类学者(其中不少是带着传教士的另一种身份)随着殖民地的浪潮就来到了东方进行研究,其中对苗族的研究也有不少。虽然今天来看,他们的书写跟传教的目的有一些关系,譬如把苗族描述成为受剥削受压迫最深的少数民族群体,希望通过一系列宗教活动,使部分苗族群众觉得在基督的世界里可以找到安慰、解放和重生,但他们的研究和作品确是揭开了人类学苗族研究的序幕。在随之以后的一百多年里,不论西方民族学者还是本土学者,对苗族这样一个少数民族群体的人类学研究和考察就一直没有停止过(刘芳,2008)[20]。根据刘芳(2008)的梳理,其中最早期的著作包括法国耶稣会士迪·阿尔德(Du Halde)于1736年撰写了著名的《中华帝国和中国鞑靼人的概况》(Decription de I'empire de la Chine et la Tartarie Chinois),其中有不少关于苗族的记载。另外西方最早的带有学科研究性质的涉及苗族的人类学作品是英国军人布勒契斯顿(Blakiston Thomas Wright)1860年所著《长江上的五个月》。其书中部分内容记载了苗族的体质和容貌等,并有附图,算是有关苗族体质人类学方面的早期纪录。其他最早关于苗族研究的专著还有英国人洛克哈特(Lockhart William)于1861年撰写的《关于中国的苗子或土著居民》一书(On the Miao-tsze or Aborigines of China)。美国传教士格雷姆(Graham.D.C)对四川苗族著有多篇研究论文,其中所搜集的传说与故事的数量很多,为苗族研究提供了资料。美国的另一位传教士布里奇曼(Bridgrnan.E.C)于1859年将《黔苗图说》译成英文,对国外研究苗族起了很大作用。英国传教士克拉克(Clarke.S.R)在中国传教三十多年,对苗族、仡佬族等进行过不少调查,在他的著述中对苗族的历史、语言、传说、宗教以及习俗都有详细叙述,其代表作是《中国西部的苗和其他部落》(The Miaotze and Other Tribes in Western China)(1894年)。在东南亚及我国云南苗族地区传教的法国传教士萨维那(Savina.F.M),他也研究苗族的历史,详细地描述苗族的语言、习俗、传说和宗教信仰,撰有《苗族史》(Histoire des Miao),于1924年首次出版。英国传教士柏格理(Samuel Pollard)著有《苗族的故事》《在中国难于进入的角落里》《云南北部的碉堡》《云南北部见闻录》《未被踏查过的中国地方》《柏格理在中国》等书,不同程度地对苗族进行了研究和描述。另外具有代表性的作品还有日本学者鸟居龙藏和他的苗族研究著作。他在1902年到我国西南各省调查,1903年著有《苗族调查报告》(1935年译成中文)。书中对苗族历史、语言、体质、风俗、文化等方面进行了研究,书中每一章都是一个研究专题,如历史源流、服饰、政治制度、工具(劳动和娱乐)、人体测量等等。他的这本人类学专著,至今对我国苗族研究仍具有较大影响。比较晚期的重要苗族研究的著作还有澳大利亚人类学家格迪斯(W.R.Geddes)1976年所著《山地的移民》(Migrants of the Mountains),是他在泰国北部苗族山区调查的成果。在这一个半世纪里,苗族人类学研究可谓走过了一个由外(国外)到内(国内)、由浅及深、由分散到系统、由白描到深描的过程(刘芳,2008)[20]。

今天的苗族人类学研究已经成为一门以本国和本民族学者组成的一个庞大的专业群体为基础,涉及人文、社会、自然等领域的综合性学科,一些学者甚至将这日渐完备的研究体系称为“苗学人类学”。改革开放后,来中国大陆的从事苗族研究的西方学者大增,路易莎(Louisa Schein)80年代到中国研究苗族,其2000年发表了专著《少数民族的准则:中国文化政治里的苗族和女性》(Minority Rules:The Miao and the Feminine in China's Cultural Politics),她用后现代和后殖民研究的视角分析苗族文化的再生产过程,她从晚清梳理到中国的改革开放时期,让我们看到苗族文化在历史过程中如何受不同的政治经济力量的形塑和打造,她特别对苗族文化在改革开放时期如何受市场经济的冲击以及在商品化过程中被扭曲和破坏提出了精辟的见解,为国内外苗族研究学者所关注(Schein,2000)[21]。香港和台湾学者对大陆苗族社区也情有独钟,例如香港人类学者张兆和就研究了苗族中的少数族群“イ革家族”,他也是从文化政治的角度,分析这族群在文化身份认同方面的抗争,对我们反省苗族族群身份以及中国族群的问题有很大的启发(Cheung,1996)[19]。

回到中国大陆方面,在上个世纪早期,随着我国民族学、文化人类学学科兴起,许多研究人员将社会文化研究深入到苗族社会。1949年后,随着建国初期全国范围内的少数民族识别和社会历史调查工作的展开,对苗族主要聚居的省份和地区(湖南、贵州、云南、四川、广西、广东等省)都撰写了苗族社会历史调查报告。从五十年代一直延续到八十年代的少数民族“五种丛书”,更是全面汇集了有关苗族历史、源流、分布、社会、经济、文化、语言、习俗、宗教等方面调查资料和研究成果,至今仍然是我们研究工作的重要蓝本。改革开放以后,多学科、多视角相结合的苗族研究专著纷纷面世。在全国主要的民族研究、社会学、民族学和文化人类学等学术刊物上有关苗族研究的学术论文更是不胜枚举。近几十年来,苗族研究可以说是硕果累累(刘芳,2008)[20]。

归纳而言,苗族研究领域广泛,主要涵盖历史源流、宗教、民间风俗、语言文字、文学、诗歌、民间文学、教育、科技、环境、艺术、妇女、儿童、医疗卫生等领域,涉及历史学、哲学、文学、社会学、民族学和文化人类学、体质人类学等学科范畴。可是,我们也看到内地人类学和民族学在苗族研究方面的不足,这似乎也是少数民族研究的通病。很多的研究只是对于苗族文化做静态的描述,没有将文化放置在当下历史变迁的语境下去理解,仿佛苗族文化从来就没有发生过变化。描述很多时候也流于表面,并没有对文化和制度中深层意义进行诠释和讨论。在研究方法上,我们认为这种描述只是达到白描而非深描的层次。另外,许多的苗族研究也是采用文献资料的研究较多,真正采用人类学民族志田野方法深入调查的实在不多。也因为这样,使得我们无法理解苗族文化与当地人日常生活的关系,也无法理解当地人如何看待自身的文化,又如何赋予自身文化的意义。还有苗族文化也常被看成平面的铁板一块,其多样性、多层次性、差异性以及复杂性皆被简化。尽管如此,前人的研究对我们进入苗族地区进行研究和开动项目还是有正面的意义,起码为我们提供一些了解苗族社群的文化背景,有利于我们在当地推动的研究与行动。

然而,当我们进入黔东南项目点的时候,眼前的现实不断与我们之前透过书本对苗族的了解进行了对照。我们发现项目点的苗族社群很多程度上保留古朴而又多姿多彩的苗族文化传统,也许这与山里长期与外界隔绝有关系。每当我们问起老人们关于他们族群的历史,大家总会说起祖先蚩尤与黄帝争战而被打败的古老传说,也是苗族世代迁移的根源。苗族在历史上有五次大迁徙,对其文化的传承影响颇深(伍新福,1998;伍新福和龙伯亚,1993)[22,23]。老人说苗族原先有自己民族文字,苗族先民因逃避战争和朝廷的追杀与民族文化迁徙秘密等暴露予敌人,不得不将文字烧掉抹去,当仅有的那些为数不多的知识分子去世后,文字也随之丢失,留下的只有现在的那写在衣服上的文字,苗族的银装。关于苗族文化的详细讨论不是本文的重点,以下也只提跟本文相关的几点,也让我们理解文化作为一种制度和意识形态,如何在日常生活中影响到人们生活的处境。

文艺方面,当地妇女们也一样很会各种手工艺,如挑花、刺绣、织锦、蜡染、首饰制作等,用在自己的服饰上,每到节日,我们都能看到妇女们穿戴上这些色彩鲜艳、让人眼花缭乱的服饰(张晓,1997;龙光茂,1994;杨正文,1998)[24-26]。跟其他苗族地区一样,当地的苗族也是能歌善舞,他们喜爱的芦笙舞和唱山歌(李廷贵,张山,周光大,1996)[27]。但是在当地,女性是不能玩芦笙的,因为这是男人的特权。记得我们在当地推动妇女学习芦笙的时候,受到当地男人的极力反对,甚至用一些传统风俗习惯的说法阻止我们开办妇女芦笙班,甚至对我们的芦笙暗地里进行粗暴地破坏。

宗教方面,当地苗人也一样是自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜等原始宗教形式,苗族传统社会迷信鬼神、盛行巫术在当地也是依然存在。“祭鼓节”是苗族民间最大的祭祀活动,以宗族(鼓社)为单位,一般是七年一小祭,十三年一大祭。于农历十月至十一月的乙亥日进行,届时要杀一头牯子牛,跳芦笙舞,祭视先人。他们认为祖先的灵魂寄居中在木鼓里,祭鼓就是敲击木鼓召唤祖先的灵魂来享用儿孙的供品。他们认为祖先虽然死去,其灵魂却永远与子孙同在,逢年过节必以酒肉供奉,甚至日常饮食也要随时敬奉祖先(杨德培,2002;徐新建,1997;潘英年,1997)[28-30]。对于祖先崇拜的着重,常常跟父权文化是分不开的。父系的传承是对祖先的责任,生育男孩在当地变得非常的重要,这一点似乎跟中国其它农村没有太多区别(Ku,2003)[31]。

婚姻制度方面,我们发现苗人历史上既和中原远隔,故不大受传统礼教所影响,我们所访问的妇女皆有透露,他们的婚姻很多并非是父母之命媒妁之言,而是她们之间的自由恋爱。老人对年青人谈情说爱秉持一种较宽容的态度,会给予一定的自由与空间。传统的苗寨都有一块空地叫“游方坪”。“游方”的意思是类似我们所说的约会。游方坪就是供年青人谈情的地方,但传统的游方在游方坪里不是甜言蜜语,而是要男女对歌。这就考验年轻人的急才与机智(潘英年,1997;张晓,1997;游建西,1997)[24,30,32]。但我们所在的苗乡,这十几年来,游方坪也慢慢没有了,反而年青人仍会联群结队的在农闲和过苗年时节的晚饭后,在依山而建的苗寨里,走在陡峭的狭窄的高高低低的山径上,每人拿着一个电筒到不同的苗屋外吹口哨示意内里的苗家姑娘出来。从没有路灯、没有电话、没有电视的苗村子走上山坡,在最简朴、最恒古的月色和星光下游方。然而,我们相信,这种习俗随着“村村通”的到来,也会转型或消失。

饮食方面,当地的苗族是一日两餐,这跟粮食的不足有关。其饮食习惯这里不详细描述,只提出一点跟本文有直接相关的是喝酒的文化。苗族酿酒历史悠久,从制曲、发酵、蒸馏、勾兑、窖藏都有一套完整的工艺。喝酒是当地人的习惯,不管是男是女。有些家庭几乎每顿饭都要喝酒,更何况是重要的节日,包括婚礼、丧葬、新年等(潘英年,1997;徐新建,1997)[29,30]。喝酒今天已是中国少数民族文化的其中一个印记,似乎大家对这习俗也持正面的看法。可是在我们文章后面的部分会详细的谈到,文化在日常生活实践当中一些被忽略的部分,也是苗族妇女苦难的另一不为人知的根源。

我们所在的苗乡,在自然条件方面条件其实要比别处好很多,因为没有缺水的烦恼,是贵州罕有不受(karst)地形影响的地方。喀斯特地形就是水蚀石灰岩地形,石灰岩因不能吸收水份而造成土地的贫瘠,也使得居住在之上的苗族生活极度艰难。虽然他们自然条件得天独厚,由于耕地的面积少,他们也逃脱不了贫困的枷锁。近年来外出打工似乎是当地人想象的出路,不少的人也陆续外出。但我们亦发现,因为少数民族已婚妇女之前一般没有接受过很多教育,她们很少能出去,出去的大多一定是跟丈夫一起才外出。夫妻外出却造成留守儿童及留守老人问题。

一个民族的文化在不同的区域和群体当中的表现会因着当地的脉络和处境而有所变异。在我们收集口述故事时,我们特别关注文化与她们日常生活实践的关系,理解文化如何形塑当地人的思维和行动。

四、聆听苗族中年妇女的声音

1993年以来,我们一直参与香港一个民间非政府组织的发展工作,大家所持守的宗旨乃是以人民为中心,支持中国及其它地区的基层发展计划,并且鼓励当地民众参与,积极开发及运用农村社区的资源,还有协助民众建立永续的组织基础,创造良好的生活环境。我们的组织在贵州黔东南地区的项目开展经过了大概7年之后,我们越来越发现理念与实际的行动存有着一定的距离,许多困难和问题也浮现到了表面。面对这些困难,我们开始问﹕什么是在地民众真正的需要呢?我们的发展行动例如医疗卫生、助学及其他教育项目在农村朋友的生活中究竟是什么意义呢?一个来自“现代城市生活”的“义工”,可以如何了解农村的民众的需要和她们眼中的生活意义和困难?又怎样才可以让农村的民众更好地使用我们的资源来面对她/他们的困难和追求生活的意义呢?

(一)口述见证的方法

在重新反省教育以及其它项目对当地人背后的意义之后,我们不断在社会学﹑人类学和发展研究等领域里头寻找学院与社区结合的方法。我们参考英国非政府发展组织盘农学院(Panos Institute)①Panos Institute是英国的一个非政府组织,主要和记者﹑小区组织﹑发展组织在亚洲﹑非洲﹑南美工作,用口述历史的方法收集资料﹑出版﹑发行发展和环境方面的信息,在传媒不报道的问题上引起更多的关注。的做法,尝试使用口述见证(Oral Testimony)的方法去寻找符合当地民众需求的农村社区发展项目,让当地民众能够发声,表达他/她们对发展的意愿。但是,我们也希望修正盘农学院那种以外来专家主导的口述见证方法,希望通过当地民众的参与,能把口述故事与发展介入行动结合(Slim and Thompson,1995)[33]。

口述见证作为一种研究方法,强调的是个人经验。正因为是个人经验,透过聆听个人讲述她们自己的故事,我们可以得到大历史以外的多种声音。首先,从自我述说的故事中,可以了解许多不同的个人的生命历程。从她们的生命历程中,我们可以了解那些与个人经验有关而被忽略的生活范畴,明白构成不同生命历程的多重社会力量(Social Forces),例如社会行动者所处的政治经济脉络、家庭生活、社会关系、过去的经验和对未来的筹算等,都模塑着不同生命历程的构成。另外,口述见证的收集,可以释放主流论诘(mainstream discourse)以外的声音,发掘被埋没和隐秘的生活领域。在社会上,弱势群体(包括少数族群、妇女、老人、小孩子等)的声音往往被忽略,她们的故事并非自己书写,而是由别人操笔,故经常被抑压扭曲。口述见证正是提供一个途径和空间,让这些弱势群体发声,讲述自己的历史,讲述她/他们的生活经验,以及对现时生活光景和未来的看法(Towsend,1995)[34]。

虽然口述见证强调个人经验和差异性,但个人的经验并非完全抽离于时间和空间之外,个人与他人都有重迭(overlap)及不重迭的时间、共享的历史。因此,个人的生命故事亦可以反映其所处时代所发生的事情。从不同的故事中,我们亦可以了解个人与大历史之间互为交错的关系。那就是说,大历史如何影响个人的生命历程,而个人又如何回应历史的变迁﹑如何与历史角力交涉(negotiate)从而创造自己的生活空间。这种观点放置在发展研究的脉络下看,正挑战了传统发展研究中把发展中国家和在地社会的民众看成是被动﹑无助和无能的受害者的观点。对某一个社群进行口述故事的调查,除了可以帮助我们了解地方人民生活经验的多元种类之外,更可以从不同的故事里头,了解地方人民一些共同的经验,从而让我们对某一社群的过去有更深刻的认识(Slim and Thompson,1995)[33]。

口述见证也是比较民主的调查方法,因为它强调尊重被访者的经验和知识,要求采访者虚心聆听,把说话的权力交还给被访者。这种开放式聆听故事的方法,容许被访者决定讲述故事的方式以及故事的内容。正因为这样,聆听者往往能听到一些预料不到的东西,从中得到惊喜和意外。另外,亦使聆听者更加明白和感受讲故事者的生活经验和喜怒哀乐(Slim and Thompson,1995)[33]。

近年来,口述见证的方法也被沿用到农村发展行动上,除了让我们能够聆听到在地民众的声音﹑贴近她/他们的需要外,口述见证方法更起了一种培力/充权(empowerment)的作用。①Empowerment现在是非常流行的概念,但同时也是歧义众多的概念。比较常用的是赋权,强调外来或是有权力者把权力赋予无权者。香港民间团体常用的是充权,充实无权者的权力。作者比较倾向与采取赵刚的翻译,培力,培养无权者的力量。将口述见证的方法沿用到发展项目中,为的是打破传统发展行动中的主客关系。我们强调当地民众在收集口述故事过程中的参与,由她们去收集自己社区里面其他个人的故事。我们不再主导整个过程,而是跟随她/他们一齐去收集故事,变成了她们的伙伴。这样,原来的被访对象成为了研究过程中的主体,因为她/他们所讲述的都是自己的生命故事,没有任何一人知得比她/他们更多。在这种关系下,所谓的专家学者只能变成了学生,只有细心聆听被访民众的故事,才能明白不同的生命故事是如何构成、差异的生命历程是如何经验。这样,在地民众重夺了发声的权力,颠覆了传统的研究关系,口述见证也成为在地民众在发展项目中培力/充权的途径。

除了作为收集资料的方法外,口述见证也是一个治疗的过程。在讲述自己故事的过程中,被访者有机会重拾自己的过去﹑重新认识自己﹑肯定自己。②在英国,口述历史常被应用在社区发展上,尤其是长者服务。长者通常在退休后便被视为没用、等死的人群,社会的负担。长者跟社会互动的过程中,亦感觉缺乏能力,加上身体多病,缺乏家人照顾,倍感孤独。在口述历史的访谈中,长者们有机会讲述自己过往的历史,重新发现自己年轻时的辉煌和精彩,在重拾过去中重拾信心。例如,有的长者回忆参加二次世界大战的经历,当讲述到自己曾经为国家出力、做过很多伟大和有意义的事情时,突然间他们脸上发出了光彩,重新找回了自己,重获了自信,发现原来自己是有用的人。可参阅Paul Thompson(1988)。口述见证也同样能够建立社区民众之间的关系,产生民众之间的凝聚。在英国,有一些社区的工作者便透过口述见证的方法,让区内的年轻人访问区内的长者。在收集的过程中,年轻人发现他们眼中老态龙钟的长者,其实像自己一样也曾经年轻过,有非常精彩的过去,而且有丰富和宝贵的人生阅历,使他们对上一代有了新的观感,增添了一份尊重。在口述的过程中,年轻人跟长者建立了共享的话题,彼此的代沟亦逐渐缩小。另外,老人们也通过口述见证的活动,对生活重新充满信心,重新投入到社区中来。

(二)口述见证的收集

1999年6月,我们一行11人来到贵州项目点上展开了口述之旅,我们些NGO义务工作者当中有大学老师、研究生、大学生和其他朋友。首先我们在贵州省扶贫县扶贫乡妇女中心举办口述故事培训班,参加者都是各个村寨读过初中或小学的年轻妇女,基本上能讲普通话。由于这个NGO过去主要与地方的教育部门接触,所以这些参加的妇女是由当地乡政府教育辅导站的官员挑选,一共23人,有的已婚,有的刚初中毕业。我们引入了参与式研究方法(participatory approaches)以打破研究中不平等的权力关系,同时我们希望促进“妇女聆听妇女”的行动(Gluck and Patai,1991 Townsend,1995)[34,35],使当地的妇女也有机会变成我们的研究伙伴。她们参与制定研究主题,收集口述见证以及转述其他妇女伙伴的生命故事(Whyte,1991;Slim and Thompson,1995)[33,36]。

第一阶段,我们为妇女们组织了两天的口述故事训练工作坊。我们打破了以往培训班那种沉闷的教学形式,采用了不同的方法,包括绘画、戏剧以及游戏来帮助当地的妇女明白口述见证的意义,愿意主动去了解她们的姐妹们的处境和追求的东西。也让她们明白自己才是真正的发展主体,真正明白自己社区的需要,而不是我们这些来自香港义务发展工作者的先入为主的想法。同时,我们更希望在地妇女通过对她们的姐妹的处境的了解,能够组织起来面对她们的困难,塑造她们的教育和生活,追求她们的生活意义。工作坊过程中,我们首先和参与者一起制定访谈提纲,我们通过画出生命历程图(life-course map)来共同讨论访谈主题;然后,我们也教她们如何操控录音机来控制访谈;最后我们将经常控制在专业研究者手中的录音机交给了当地的参与者。事实上,村民们很快地掌握了录音工具,尽管他们之前并不熟悉这些机器。

在每一阶段,我们不断的提醒自己不要主导,而是让当地的参与者成为项目的所有者和领导者。我们尽量不把自己看作成为故事的收集人,我们尝试协助苗族妇女成为主动的故事搜集者。我们提供的口述故事提纲以妇女的生命历程为线索,只希望引发交谈,不为口述故事的范围设限。我们希望透过苗族妇女故事搜集人员自动自发的交谈,来反映她们对自身的关怀。

我们也采纳了年龄组群的方法(age-cohort approach)来收集苗族妇女的生命故事。因为当地社区妇女之间差异极大,无论在年龄、人生阶段、家庭状况或是文化程度都存在差异,她们所面对的处境也不尽相同。因此,我们首先按照生命历程的差别来搜集四个不同历程妇女的生活故事——在学女生(15-25岁)、未婚女青年(26-40岁)、已婚妇女(41-60岁)和老年妇女(61或以上)。其外,我们亦关注同一生命历程中的差异,特别是那些处于困境的个人或群体,例如孤儿、大龄女青年、家庭暴力下的妇女、离婚和单亲妇女、孤寡老人等。

第二阶段,我们和妇女们互相配搭,组搭了七个小组,每个小组由两个本地的妇女负责采集不同村落和不同年龄群妇女的口述故事。每个小组的队员也用她们自己的方式选择她们小组的领导,例如抽签,也就是说每个人都有机会成为领导。在故事搜集过程中,在地妇女变成了研究过程的主体,她们用自己的苗语访谈,①中国的苗族有很多不同的分类,例如,花苗﹑短裙苗﹑黑苗等,苗族之间的语言不尽相同。反而占据领导的角色。在整个过程中,我们变得相对不重要。同样,在收集故事的过程中,受访者在研究中变成专家,因为她们讲述的是她们自己的故事,她们肯定对自己的事情要比外来人了解的更多。鉴于这一事实,我们——所谓的“专家”“学者”——变成了学生,因为我们必须仔细地聆听当地妇女讲述她们自己的生命历史、她们对贫穷和发展的看法、她们的生活经历,例如家庭分工和责任,和家庭成员的关系,她们在日常生活中的快乐和难处,以及她们采取何种生活策略面对困难以求生存等。从这个意义上讲,传统的研究关系得以改变,我们将发言权交给了当地人。

通过与我们一起工作,那些参与收集口述见证的年轻妇女也有机会聆听她们姊妹的故事。对她们来说,这也是一个教育和培力/充权(Empowerment)的过程,这也将有助于在当地民众之间建立社区联系,以及在她们之间增强社会凝聚力。在搜集口述故事的过程中,搜集员发现原来并不是自己才面对生活上的困难,村寨里其他姊妹经历着同样的处境。当被访妇女谈到伤心流泪时她们会一起哭,讲到开心的经历时她们会一起笑,一幕幕感人的场面出现在我们面前,我们只能坐在旁边,默默地递上纸巾。这正是口述方法双向的﹑共同参与的过程,从中也提升了故事搜集员和她们的姐妹的共同感觉(We-feeling)。她们所收集的姐妹们的故事,她们眼中姐妹的故事,就像一块镜子,反映着她们的感受。面对着姐妹,包括那些已经或是即将发生在她们身上的遭遇,故事搜集员只有流露出那种“平平常常的伤心”。

妇女们带领我们攀山涉水跑遍了全乡九个村寨,四天里面,我们探访了不同农户和访谈了不少妇女。我们住在村民家中,与她们以及她们的家人同食﹑同睡。我们与妇女们也敞开心彼此倾谈我们的心事,大家之间建立了深厚的感情。回到妇女中心,我们依然充当配角,因为录音的整理还得靠妇女们。

第三阶段,妇女们把苗语录音翻译成汉语的文字,来让我们这些外来的NGO义工了解她们搜集的故事造成了一种新的支配关系。由于汉字不是她们熟悉的表达工具,毕业很久的妇女觉得文字整理是一件非常艰难的工作,但她们依然克服了种种的困难,年轻和年长的互相配搭,你听一句,我写一句。我们后来也加入了文字整理的行列,她们听录音,我们书写。妇女再次呈现她们无穷的能力和合作的精神,她们用两天的时间,就差不多把自己所采访的口述故事用文字整理出来。然而,在这过程中,我们也看到我们的局限,从录音到文字﹑从苗语到汉语的繁复过程其实并非妇女们的需要,而是我们这些外来人的需要。

从1999年到2004年,我们前后做了几次故事的收集,一共收集了约100个故事。在本文中,我只节选了其中一些中年妇女的故事,同时仅聚焦于那类婚姻中妇女虐待的故事,因为讲述性/性虐待在中国社会仍旧是一个禁忌,特别是在少数民族社会。所以在故事中,并没有太多听到这方面的内容。

五、苗族中年妇女对家庭暴力和受苦经历的叙述

通过口述见证这个项目,让我们有机会聆听当地妇女的生命故事,发现那些被隐藏的领域和妇女的生活经验。在她们的叙述中,特别是那些中年妇女,她们更多地讲述她们沉重的家庭负担、家庭冲突、生育的问题,甚至透露了超出我们议题之外的家庭暴力、当地酗酒陋习以及其它她们生命中的磨难。在她们的故事中,我们发现受苦(Suffering)是中年妇女集体的经验和记忆(Collective Experience and Memory),同时家庭暴力是妇女们最主要的苦难来源。通过比较分析众多的妇女的口述故事,我们发现构成她们生命中的困难是性别性的(Gendered)。在本节中,我们将展示社会政策、父权制度、农村贫困以及当地传统文化习惯如何相互交织形塑妇女的生命,同时造成了妇女日常生活中的苦难。

(一)改革开放下的社会政策与中国妇女的不利地位

殴打妻子是一种制度化的男性宰制的表现。虽然殴打妻子被人们认为是旧社会的事儿,但其实在今天的中国社会,它依旧存在于妇女日常生活当中。例如,根据由北京婚姻家庭研究会开展的一项婚姻质量的研究结果(中国妇女报,2000)[1],1994年有21.3%的妻子被她们的丈夫殴打过。这些虐待妻子的案例不断的提醒我们妇女在她们家庭里弱势地位的严峻现实。从制度层面上来看,我们不能否认国家以及它的政策在其中的影响。

当人们持续不断的关注中国经济改革带来的积极作用的时候,作为学者的我们应该有义不容辞的责任去提醒我国政府,一些国家政策并不是惠及所有的居民,特别是那些边缘化的和底层群体。事实上,国家在改革开放时期不同的政策在关注经济增长的同时并没有很好改善中国妇女,特别是农村妇女的地位,相反,一些政策的制定和实施在客观上促进了而非阻止父权文化的再生和成长。

从某种意义上,农村改革最大的贡献就是政府做出了分田到户的决定,并以家庭联产承包责任制取代人民公社制度。新的农业政策的确刺激了农民生产的积极性,其核心是以单独的家庭为生产的单位,鼓励农民增加农业生产从而增加收入,因为在新的农业政策下,农户只要完成了应缴的税项,其它的产出都可以归于农户自己,换言之,农户的努力和收入成了正比。然而,当生产的权力回归家庭后,家庭的户主,通常是男人,成了决定家庭经济活动和财政的最终决定者。这种农业政策同时也激活了传统农村的家庭制度,父权的文化有了再生的温床。其实新的土地制度其实对农村妇女非常不利。作为农村妇女最重要的财产权利,其土地权利状况并没有在这次变革的浪潮中得到明显改善,反而在某种程度上陷入了贫困(王景新,2003;尚春荣,2008)[37,38]。因为政策规定分田是以农户的人口为计算,分田到户的时候所有可耕地都分配了,新生的家庭成员或新加入的家庭成员(通常是嫁到男家的媳妇)将得不到任何新增的土地。相反当家庭成员离开,他们的土地留给原生家庭。这项政策对农村的妇女不利,因为女孩子们一旦结婚,她丈夫的家庭并不会得到额外的土地,相反,这意味着她夫家的土地不增反而减少了一个人头,这同时也意味着妇女在经济上必须依靠自己的丈夫。

家庭联产承包责任制同样也和改革时代的计划生育政策相冲突。去集体化增加了农户对于劳动力的需求,多生孩子意味着将来有更多的劳动力,这也提升了村民多生孩子的欲望,特别是男孩,①对我们来说,男孩子是家庭劳动力的说法是值得商榷的,因为我们在很多少数民族地区看到的是,长年累月在田里干活的是女人,男人却很多时候游手好闲,赌博喝酒不事生产。因为劳动力和收入之间的关系变得更加密切:家庭里劳动力数量越多,收入将越大。儿子不仅是他家庭里的永久劳动力,同时他还可以通过结婚和传宗接代增加劳动力。这就是为何在村里,男孩偏好以及他的特权经常公开的在日常生活里表达出来,譬如我们常听到的“女儿是外人,像泼出去的水”“女儿不是我们自己的,最后她还是跟着她丈夫,所以每个人都想要一个儿子。如果你没有儿子,你会变得很可怜。当你老的时候,谁给你养老呢?”“我们家的钥匙是要交给儿子的……”

苗族妇女的生命像其他中国农村妇女一样被同样的政策所约束着。从她们的叙述中,我们发现只是因为她们不能生儿子,她们的生活将变得很悲惨。她们的丈夫和家庭成员将对她们很糟糕。我们在一寨子里遇到了Q村33岁的罗。我们遇到她时,她当时正在娘家。罗流着泪告诉了我们关于她的故事:

当她怀着最大的女孩时,她丈夫的家庭并没有给他提供任何特殊的照顾,她仍然必须像往常那样劳动。当她怀上第二个和第三个女儿的时候,她更加是从早做到晚。有时气候太干燥的时候,她甚至还必须深夜跑到田里看水。当我们问她,“在分娩的时候,她们给你吃的好么?”罗伤心地说道,“沒有,每次吃的都是与平常一样的。我生三姑娘时正是插秧的季节,那天我开始痛肚子来了,我知道准备生小孩了,但我告诉他们时,他们却说‘痛点点有什么,现我们很忙,你就帮我们挑秧到坡上去插吧,不然的话我们什么时候才做成?’于是我就只有忍着痛挑秧到坡上去,当我从坡上回来时也还挑着一大挑草回来,而我的肚子却痛得更激烈了,于是我回来时走一步停下来休息一两分钟,然后又继续走,走一步,停一步,走路很困难,当我回到家时,天已黑了,那时虽然很饿,但肚子痛得厉害,吃不下饭,一会儿后生下小女孩了,生前自己也希望是一个男的,但生下来却是个女的,在生的过程中没有一个人照顾,自己接生,我去告诉奶奶时,奶奶一听说还是个女的,就马上骂我,你人倒霉命也倒霉,生每个都是姑娘,要你这个媳妇,损坏我们家的名誉。她反复骂,当时奶奶就想把她拧死,我后来就把她带回娘家。”

罗生了第四个女孩后,她的折磨还没有停止。她告诉我们,“生得四姑娘后,有一次,我就回到娘家去过春节,因为那时四姑娘年纪很小,生怕奶奶不给带回娘家,这样我就独自一个回去。当时想,到娘家一个晚上又转回去,因为四姑娘还需喂奶,当我回到奶家门口猪圈旁时,正遇丈夫喂猪,看到我回来了他便说,丢着着孩子不管,不是跑回去娘家了吗?还回来干什么?干脆把她拧死了。说着便伸手打我来。到晚上,邻居听到他打骂我太凶,就快快来看、来劝阻。等邻居回去后,他就在床铺下安放炸药,准备把我们四娘子一起炸死。”罗并不知道她的丈夫这么恶毒,当他告诉她的时候,她才知道。当炸药引子点燃的时候,罗向他乞求道,“求你了,可怜可怜孩子吧,即使你让我自生自灭,她们也是你的四个孩子啊。”在她不停的恳求后,她的丈夫才熄灭了药引。第二天,她的丈夫继续强迫她去山上扛柴,他自己却在家里睡懒觉。

罗跑回娘家一年了,上几次跑回娘家三四个月后,丈夫就来喊回去,回去不到十多天就又被打。她这次跑出来,丈夫并没有来喊她回去。她说,“即使来喊,我也不走了。他那人本性难移,我回去也原来一样被打被骂,说不定还会比以前被打得更惨重。我不敢回去了,回去死哪里都不知道。”但罗特别担心她的女儿们,特别是最小的那个。她的丈夫和他的家人对女孩们都很不好,她告诉我们说,“很不好,前两个都是姑娘了,现在这个还是姑娘,他们就更看不起。这个小姑娘四个月时,她爸就准备给卖了。我和我的大哥、父母多次跟他讲,如果没有我娘家这边的亲人讲,这个小姑娘早就被卖了。”

他对孩子们也很粗暴,罗很气愤地说道,“他那种人太恶了,就连孩子坐地下脏点点,也把孩子的头部溺在水里,太残了,有时孩子见到他就跑,太恐惧了。”她接着说,“他那人太恶了,我都不知道什么时候死在他手下。他很少让我在家照顾孩子,老让我到坡上去干活,而当我到坡上后就把几个孩子打得很惨很惨,这样几次后,我家人都怕有一天他会打死孩子。每次我走坡上,都很怕(担心)几个孩子被活活打死,可他就是不让我在家看着孩子。每当我看到他把孩子打得半死半活的惨景,我上前去哀求劝说时,他不但不听,反而像野兽般向我打来。”(伤心哭泣)

罗的故事并不是一个例外,在我们收集的生命故事中,中年苗族妇女不断地分享当她们不能生男孩时的痛苦经历。国家的土地政策将中国农村妇女放到一个不利的位置,改革开放之后的一些政策(例如计划生育政策等)也对这些妇女的生存环境造成负面影响。她们甚至找不到一种逃脱的方式,因为国家政策和法律有时候并不能真正的帮助到她们,如2002年的《土地承包法》第30条“在承包期内,妇女结婚,在新居住地未取得承包地的,发包方不得收回其原承包地;妇女离婚或者丧偶,仍在原居住地生活或者不在原居住地生活在新居住地未取得承包地的,发包方不得收回其原承包地的规定”也因为脱离实际情况而被架空(支晓娟,吕萍,2010)[39],而婚姻法的保障对于苗族妇女来说,也常常由于各种主客观的原因难以落到实处。

(二)农村贫困和家庭暴力

许多研究表明生活贫困的妇女要比经济地位高的妇女更容易遭受家庭暴力(例如Straus,1980)[15]。然而问题是为什么贫困会增加了家庭暴力的机会呢?是不是因为缺乏收入或其它伴随着贫困的因素例如生活上的压力与绝望而导致家庭暴力的发生呢?根据Straus等学者的分析,对一些男人来说,生活贫困很可能造成家庭的生活压力,一家之主(通常是男性)因为经济上的不如意和事业上的挫折,使得他们无法实现主流性别文化对男性的性别定型——家庭顶梁柱的角色而带来无能感。这无能感和压力的出口通常是对妻子或孩子的暴力发泄。还有贫穷也会为婚内争执埋下种子,也加强了夫妻间争吵和感情的伤害。简而言之,家庭暴力发生经常是施虐者在生活上面对困苦和压力的回应(例如Straus,1980)[15]。在我们的访谈中,当问到妇女们婚姻冲突最主要的原因是什么时,她们一次又一次地将它归结到诸如缺钱、少粮、没有子女教育费、房屋不好、工作机会不足以及其它经济的困苦状况。例如,来自P村的蓉,就坦城地告诉我们:“每一年都不够,去租别人的田来种,买一部分。”“吵多,吵架原因是不够饭吃,没有衣服穿。”“是太穷,没有钱用,没有衣服穿就吵架。”来自同村38岁的阿宝也同样告诉我们她生活中的困难:“去年稻共有22.5分田种,去年全收完了,也不够吃,今年又多租4.4亩看明够不够吃。去年有灾害,收成很差,粮食早吃完了,有4个月都缺粮。”当问到她们面对经济困难的时候,她们会怎么应对时,她告诉我们她的丈夫就像其它的村民一样,为了挣钱在城里做临时工。“孩子爸就去修村里面下去学校那条路得80斤大米来,还有去府讨得80斤大米的救济粮。前几天又去修公路得180元去买得200斤大米来吃。昨天又去讨救济粮得45斤。”宝继续讲述她因贫困而吵架的故事,以下是我们跟她交谈的对话。

问:“不够吃,不够穿,会不会造成了家庭的不合?”

宝:“有啊,经常吵架。”

问:“一般怎么吵起来?”

宝:“也都是为了吃不饱,穿不暖而吵起来。”

问:“一般是丈夫吵起来还是你先吵?”

宝:“是他,他骂我们母子只会吃(吃多了)不会算。我又说他嘴巴大了,才养不饱我们母子,还责怪谁。”

问:“开始来的前段时间,没有发生吵架这些吧?”

宝:“有,但也是为了吃不饱,穿不暖吵来。”

从我们的对话中,我们也体会到男人并不是生来就是残暴的爱人。他们的压力、沮丧以及暴力的行为是社会性和处境性的。在中国贫困的少数民族地区,贫苦是一个最重要的结构性因素导致冲突和殴打妻子。贫困会导致恶性循环,正如一些妇女提到当她们缺现金的时候她们会借高利贷。最后,她们不能负担偿还贷款,加重了家庭的经济负担。例如来自M村的杨(年30岁),就谈到她们家因为不够吃,他丈夫借了约1000元的高利贷,因为利息高,还不清,闹到天天吵架。

杨:“贷的,现在利息多,还不清,我们天天吵架。”

问:“贷多少?”

杨:“贷款仟多,每年去还利息贰佰元。”

问:“还不清帐天天吵架是吗?”

杨:“是,现在还不清帐,贷款利息越来越多,孩子用钱读越来越多,就吵架,打架。”

问:“是谁打架?”

杨:“是我丈夫打我,他用开水烫我,现在全身有伤疤,脸上青一块,紫一块的。”

问:“他打伤你后,有去买药吃吗?”

杨:“不买,他去找一些草药来我吃,我那时太生气,他拿草药我不吃,就在床上,起不动。”

问:“他骂你,打你,你有什么想法?”

杨:“我想,这样的打打骂骂没有什么心思去干活,我只能为了孩子,如没有孩子我早跑到什么地方去。”

问:“打架后,你是否回家来告诉你父母和哥弟?”

杨:“这是自己嫁来的,不是父母亲包办我来,我不好意思去告诉父母,怕父母担心我。”

问:“他打你时,别人来劝?”

杨:“他打我,我就大声喊起来,别人听到就来劝阻,他都不好意思打。”

如果要在贫困的地区消除家庭暴力,一个不能忽视的行动就是根除贫困。当然,我们也不是无知到相信只要消除了贫困,家庭暴力就会自动的在中国农村消失。正如Smith提到,“女性主义阐述的核心观点是,所有的暴力是不平等权力关系的反映:家庭暴力反映了男人和女人在社会上以及在个人关系方面的不平等权力关系”(1993:27)[41]27。因此,我们必须审视父权制文化和性别不平等如何生产和合法化了家庭暴力。

(三)父权制文化下的中国妇女

一般人们认为新中国成立以来,中国妇女的地位获得了巨大的改善。然而,也有学者宣称妇女是“半边天”或推动妇女参与到男性的工作领域和空间,并不意味着中国妇女地位的实质改变和性别平等的真正实现(Croll,1995)[40]。正如 Elisabeth Croll(1995)[40]提到,事实上在革命时期的中国,女性的角色几乎没有重大的改变,除了走出家门外参政与工作外,妇女在婚姻、生育或在家庭内部的事务上实际上依然处于从属地位。

在改革开放时代的今天,男女平等的情况变得更为复杂。表面上看,一个最直观的变化是新女性形象的出现,革命年代那畸形的“铁姑娘”“男性化女性”等形象已经被撇弃,然而我们看到所谓新女性形象也并不是什么全新的形象,它只不过是传统女性的刻板印象的再生和修整。传统文化关于男(阳)女(阴)的二分法而赋予妇女那种“柔弱”“软弱”“温柔”“被动”等的属性再次被肯定。同时,国家在改革时期的不同政策(包括土地政策、生育政策等)在某种程度上催发了父权文化的再度生长。中国妇女特别农村妇女在改革时期处于不利的位置,最好的证据是在报纸、期刊、各级的妇女杂志以及专门的法律案例报道上,我们不断地阅读到关于针对女性暴力的案子——殴打、强奸、谋杀、强迫/安排婚姻以及杀害女婴(Gilmartin,1990)[42]。更不用说是日常生活中那种针对女性的语言暴力(刘梦,2003;张李玺和刘梦,2004)[5,6],例如:“女人头发长,见识短”“三天不打老婆,她就上房揭瓦”“女人和恶棍最难管教”“女人是我的马,我可以对她做任何我想做的。”

正如一些学者(例如 Heise等,1999;Johnson,1985)[3,16]所言,女性在社会中不平等的位置,除了通常需要在经济上依靠男人外,使得她们在家庭暴力中更容易受伤害的是主流的性别文化。许多社会的文化认定男人有权控制她们妻子的行为,挑战这种男性权力的女性就会被惩罚。在很多发展中国家的妇女本身都认为男人有权通过暴力驯服他们的妻子。男性暴力是一种控制女性的手段,它固定男性的统治和女性的附属地位,许多社会文化本身也认可和欣赏男性对女性行为的控制和暴力(Heise等,1999;Dobash and Dobash,1992;Kelly,1988)[3,43,44]。

我们的案例表明苗族的妻子被殴打不仅仅因为不能生男孩,无数其它的因素也会导致被虐,例如不能讨好丈夫、不甘于表现屈从的态度、或者直接对丈夫权威的挑战等。下面的例子真正展现了在父权制文化社会里,家庭暴力的发生和延续。

第一例是S村26岁的梅的故事。

梅的新婚第一年还不错。但是,在她怀孕后,梅和她丈夫开始不断的争吵。她哭着告诉我们当她怀孕时她丈夫如何对她的:“我第一次怀孕的时候,有一次我上山干活,叫他来帮忙,他不肯。那天他在别人家打牌,我去叫他回来煮饭,帮我烤干明早上坡穿的鞋,他不听,就两三腿踢在我的肚子,那时,我怀孕了。我倒在地下就哭,他还把我拉出去,我逃到一个奶奶家躲,他来找我打,奶奶把我躲去了,他找不到。”“前几天还打过一次,我们因为一些农活家务事吵了一顿。他气了,一见地下有个葫芦,就拿来打我,他很凶,打我的手很痛了,”她举着带着伤口的手给我们看,“葫芦也碎完了,我一看我的手已经流血了,拿给他看,他也不看,他吃了一碗饭就出去了。我就在家哭。”

第二例是D村40岁的仙的故事。

仙19岁就嫁到了D村,本来年轻的她,对婚姻是有所憧憬的,结果却事与愿违,像她说的,“……他(丈夫)对我很不好,经常去赌博,我讲他来就挨骂或者打我,我根本讲不动他,我只好自己忍痛去干。”“我们之间根本不存在和谐的家庭;我几次想逃出这个家庭。但逃不出去。有一次、我逃走到西江,他的姐和弟来挡住了我,我只好回来。回到家有很多的考虑,一个人苦了到哪里也是这样,没办法。”仙共有两个孩子,一个女,一个男,女的读二年级。在不愉快的婚姻生活中,孩子成了她唯一的安慰。仙说:“看这两个孩子在就行。”

第三例就是前面提到过的罗的故事。

罗这次跑回娘家后已经决定不回去了,但是她的丈夫就是不离婚。他甚至说道,“不管你去那里,你是我的女人,不管生还是死。”当时出嫁时,罗没有想到现在这种情况,当时她认为,自己也像别人一样能找到一个如意的伴侣走过这一生。嫁给他,当初也希望俩口像别人一样过得美满幸福。可嫁过后,却遇到这样的情况,她只能慨叹自己命太苦了。她最后说道,“如果我有知识的话,他打我也可以,跑到远些的地方去,这样就不给家里增添现在这样的麻烦了。就是没有文化,怕跑到远处去死在哪儿都不知道,所以每次就只得任由他打骂,如果跑也只有跑回娘家来,我真是无路可走了。”

在我们的访谈中,许多苗族妇女已经记不清她们被丈夫殴打了多少次。像仙和罗一样,她们仍旧保持虐待的关系,因为她们只是“希望就这样同时抚养孩子”,或者“无路可走了”。

(四)酗酒与家庭暴力

除了以上的比较宏观的因素外,一些比较微观的风俗习惯也常常促发了家庭暴力。在国外许多的研究中酗酒经常被认为是家庭暴力的一个主要原因(Tsui and Ho,2000;Smith,1993)[41,45]。喝酒与家庭暴力的关系几个世纪以来一直是关注家庭暴力的学者的研究议题,根据Tsui和Ho的说法,1930年以来,一直有很多的科学研究在探讨酗酒和特定的家庭问题(Morgan,1982;De la Rose等,1990)[46,47]。学术界基本上有一个共识,就是丈夫和妻子之间的争端经常被认为是喝酒的一个后果(Chimbos,1989;Bard and Zacker 1974)[48,49]。

其实,不同的文化对酒有不同的看法(Levine,1978)[50]。喝酒在中国苗族少数民族地区,一直被正面地看待,因为它承担着大众娱乐的使者,酒能够提高参与各种集体活动的人群的兴致,喝酒的行为也被看成是少数民族的一种文化印记(cultural marking)。在苗族,喝酒被认为是“好东西”,象征着苗族少数民族好客和热情。这种苗族形象的建构也被苗族社群所接纳。正如同样在贵州展开田野调查的美国人类学家Schein所言,“几乎所有我认识的苗村民(除了那些苗族基督徒外)都把喝酒看成是一个不可更改的苗族性格”(2000:63)[21]63。其实我们在田野中也不断需要跟酒打交道,每次我们去村里的时候,我们都会被邀去喝酒,不管主人家是男人还是女人,因为她们相信喝酒代表/象征他们对客人的大方和友好。但是在我们的访谈中,我们却听到了另外一种被隐藏的声音,我们发现酗酒导致了很多严重的虐妻案例,下面是一些女性被她们酗酒的丈夫侵犯和暴力对待的例子。

这是D村33岁的光的故事。

光年轻的时候就认识了她丈夫。在她们结婚前,她过着美好的生活。正如她说的,“以前年轻时我们的感情很好,日子过得很温馨、很浪漫。每天两人都一起上坡,边干农活边唱飞歌,他又疼爱我,他从不让我挑重的东西,我也非常体贴他,很多亲戚朋友都很羡慕我们。”但是事情在她结婚后开始改变。她继续讲道,“我刚刚来到,他家对我很好。来到六天,我的丈夫喝醉酒了,他就误会我还有另一个朋友,所以他想吃毒药,来为难我。他不醉酒时,他都对我很好的;他醉酒以后就打我骂我,说你回家去,我现在不要你了,我只好哭。”说到伤心处,她不禁哭了起来……我们就问光既然你们感情那么好,为什么会变成这样呢,光说道,“因为他一喝酒就发酒疯,一醉就说些‘对不起我’‘说我有外遇’‘说他要自杀’等很多不吉利的话,有时他还拿起刀要自杀,都被我们抢去。

光抽泣着告诉我们,“我们一结婚的当晚,他喝醉后就开始说了,但当时我不在意,第二天他醒酒后对我又是那样的体贴,我心软又原谅了他。我们的生活就是这样反反复复地过,醒酒的他乐观、善良、又幽默,会体贴人,很让人着迷,但一醉酒的他简直判若两人,粗暴凶狠、又无情,让我又伤心又痛苦。”

这是O村35岁的华的故事。

华的痛苦是开始于她绝育手术后,那时她的丈夫开始殴打她。(她说道,“以前的感情也好点,现在有两个小孩来,我去搞手术后,他更加看不起我了。我想跑去哪里,别人又不要,有时,有想跑去,跑到那里,死也好,有得吃算了,看两个小孩抱着我的脚哭,看太可怜了,又不去,不去又想,得去干活了,不去也不得吃,他(丈夫)也不帮我干,没有办法,自己也得去干,走到坡上,也没有心干,又是哭,又回忆到以前在家的生活来,又是哭。”)

酒更进一步导致了华的痛苦,她告诉我们,“他时时都吃酒,一醉酒(就)病。我们家有四口人,(只能)吃一亩田的粮食,喂猪一两不大一头,不晓得干什么(才)得吃。想在村里办一个甚么场,看(看能)得点吃不得,又没有钱,无法开展;如果真正的做,又没有地,都是别人的,也不让你干,菜地也没有。现在有孩子,(想要)培养小孩上学,没有钱,没有饭吃,丈夫出去打工得点钱回来,(会用来)买饭吃,买点衣服给孩子穿。到春天来干活,种地来,又要肥料,又没钱,买不到药来,也让稻谷被虫吃又死去。干什么也不得吃,在家想得太多,我怕我神经去。”

在国外的有些例子中,酗酒可以单一成为殴打妻子的原因。可是在中国,特别贫困的少数民族地区,酗酒却是与其他的因素譬如生活的贫困、父权文化等交织在一起的。就男性而言,酒可以帮助他们减少性别文化所带来的焦虑、紧张、压力、以及生活贫困造成的挫败。不同文化也产生了对于酗酒导致的暴力的不同态度。在苗族社区,人们把喝酒当作日常生活的一部分,正如Schein描述的,“当地人都认为劝客人喝酒是主人的责任,越多越好;喝醉,在这种社会场合,是无伤大雅的,即使已经喝到呕吐或晕迷”(Schein,2000:64)[21]64。因此,喝醉后的攻击性行为对当地人来说并不稀奇。甚至人们经常认为男人酒醉后的不正常行为(例如暴力)是可以理解的,同时对他们来说更容易原谅酒后发生的这类行为。因此,丈夫几乎从来不用为他们的暴力行为负责,当地的文化经常免除了肇事者的社会谴责、惩罚以及责任。尽管我们不会下结论说酗酒是唯一的因素导致了苗族男性的暴力行为,但它仍然是一个导火索或催化剂。我们的结论是在中国苗族社区没有单独的一个因素可以完全的解释受虐待的妇女,个人的背景、政府政策、家庭贫困、男性主导的文化、本土风俗习惯以及其它结构性的因素相互交织共同导致了苗族中年妇女的苦难(见图2)。

图2 交织一起导致苗族地区家庭暴力的因素

六、结语:中国农村家庭暴力的再思考

在西方社会,应对家庭暴力以及保护受害者有效的几种方式是:警察介入、法律支持以及提供安全可靠的临时庇护(Johnson,1995)[16]。基于西方社会的模型,在1980年之前,中国政府也展示了它对家庭暴力的关注,半官方机构的中华全国妇女联合会特别推动政策的倡导和公众的教育,引起社会对此议题的关注。具体来说,妇联的主要目标是在于教育受害者如何保护自己,也同时警告犯罪者当妇女的合法权利或个人身体受到侵犯,国家将诉诸严厉的惩罚措施。为了促进妇女法律权益,妇联也成立了法律咨询服务并在法庭上代表妇女(Gilmartin,1990)[42]。1992年,《妇女权益保护法》的颁布更进一步增强了妇女的权益也促进了性别平等。

但是,我们同意一些学者所说的,其实受虐待妇女的生活经历,其所处的社会和文化都存在着差异性,故要回应妇女被虐的问题,除了一般性的介入方法外,我们还需要重新审视一般性的方法在特定社群中的有效性(Sokoloff and Dupont,2005)[51]。

我认为单单法律保护并不能真正的帮助这些家庭暴力的受害者(苗族中年妇女),特别是在中国农村的少数民族群体。在西方社会,离婚对女性来说或许是其中一个合法也容易的方式来结束虐待妻子或阻止丈夫的殴打。但是这对中年的苗族妇女并不适用,在苗族社区,大部分的中年妇女在年轻的时候被剥夺了教育机会,文盲的她们没有渠道获取法律知识和法律咨询。即使一些妇女受过教育同时也有一些法律方面的知识,她们仍然不会积极的寻求法律资源,在她们的口述故事中,我们了解到了她们仍旧保持虐待关系的原因以及现有的措施对她们的无效。

在苗族社区,男人依然是一家之主,他们控制着家庭的财产包括土地。缺乏经济手段限制了苗族妇女对家庭暴力的回应。正如上面提到的,社会政策如关于土地的分配使得她们被动处于受虐待的关系中,因为如果她们提出离婚,将没有任何土地可以赖以生存。一些学者建议外出打工可以为农村妇女(不管单身还是已婚)提供一个经济独立的机会,也提供一个脱离暴力关系的机会。这种说法对于一些受过教育的年轻妇女来讲也许可行,但对于这些未受过教育的妇女来说却无效,因为她们大部分是文盲,也不懂普通话,对她们来说很难从偏远的山区外出到城市去找到工作。还有,对她们来说路费是一个大问题,如果她们决定离开,往往需要向别人借钱。另外出去打工是否真的是一条出路呢?我们所在地区的打工者,很多只能从事最苦的工作,例如,建路,建房,锅炉工(即在砖场或铁厂工作)或者轻工业,我们接触到她们时,她们反映现在的打工的生活更加流离失所,比一般在成衣工厂打工的情况,有时候更加坎坷。这种要在目的地社会谋生的方式,完全缺乏保障及依靠。加上他们语言的隔膜,令他们的打工生涯更苦,并和目的地社会格格不入。

为小孩考虑是另外一个因素使苗族妇女停留在虐待的关系里头。例如一些妇女就告诉我们,“如果不是因为小孩,我早跑了。我在想如果我离开,她们会很可怜。没有人疼她们”“我只是想留下来并照顾小孩,如果我离开,孩子会变得很可怜”。在中国,特别是在农村地区,根本没有为保护妇女和小孩提供安全和可靠的庇护所。当母亲和孩子没有逃离的渠道,她们只能一起留下来遭受折磨。

在苗族社区,和其它发展中的农村一样,对单身或离婚妇女的污名化是构成阻止妇女离开不愉快婚姻的障碍。她们大部分都不敢向她们的父母寻求帮助。当问到她们在被虐打后她们是否会跑回家并告诉她们的父母和兄弟姐妹,她们通常告诉我们,“不会,和这个男人结婚是我自己的决定。告诉她们的话,我会觉得羞耻。”一些妇女,即使她们跑回她们父母家,几天后,父母也会说服她们返回她丈夫家。

在中国社会,更重要的是,家庭暴力是一个隐藏的问题,所谓“家丑不外传”,大部分时候家庭的隐私都在一种隐藏的文化(Culture of Concealment)中被紧紧地密封起来(Yuen-Tsang and Sung-Chan,2005)[51]。村民经常以这样的评论回应一个妇女被丈夫殴打的案子,例如“哪对夫妻不吵架?女人有时会错,不打不听话”。他们还说,“我们对家庭暴力的态度是,这是家庭内部的事情,与外人无关”。为了保持自己和家庭的面子,被虐待的妇女很不情愿去寻求外面的帮助。

文盲、贫困、害怕报复、为了生存、对孩子的考虑、情感依赖、缺乏家庭和朋友的支持网络、以及一直的希望“他会改的”、缺乏制度性支持等等,都交织构成了苗族妇女选择保留这种关系并承受折磨的原因。

在这些条件下,我们可以做什么来帮助这些家庭暴力的受害者呢?结束肉体的和性的暴力需要全社会长期的投入和策略。对于我们这些学者和NGO行动者来说,首先可以做的是理解哪些因素导致/促进了家庭暴力的深层因素。然后,和当地的妇女一起努力,尝试去寻找合适当地背景的介入模式,组织妇女推动妇女充权的行动。例如当我们收集妇女的口述见证后,我们成立了一个妇女小组,我们把这些故事当作培训材料,与妇女小组一起阅读这些故事,一起在故事中理解当地妇女面对的困难以及一起探索帮助受虐待妇女的策略。在我们大部分妇女小组的成员中,她们自己也有被虐待的经历,她们特别能够理解社区其她姊妹的痛苦。这种同理心让她们更愿意站出来推动反家暴的行动。我们发现当地妇女并不是被动的受害者,她们积极构想行动的计划,譬如有的妇女建议妇女应该反抗并离开暴力的丈夫;有的建议在村里组成妇女支持小组和网络;有的告诉我们她们想学中国功夫来保护自己;有的表示她们想学习婚姻法并了解妇女的合法权益。回应她们的意愿,我们和妇女小组一起在每个寨子搭建了妇女夜校,在课堂上,婚姻法成为部分的教学内容,妇女小组也成了当地妇女的支持小组和网络。

另外,我们的行动也应该延伸到男性,对他们进行教育以改变他们那种允许虐待行为的信念和态度。对我来说,政府也应该扮演一个重要的角色,中国政府除了立法保护妇女合法权益的法律并惩罚虐妻者之外,其它具争议的政策比如土地分配和计划生育应该被细致的重新审视和修改。