不同缝皮材料对肺癌患者术后切口疼痛的影响

毕丽 张丽萍

(浙江省宁波市医疗中心李惠利医院CCU,浙江 宁波315040)

肺癌是严重危害人类健康的恶性肿瘤之一,近50年来其发病率和死亡率呈现不断上升趋势,肺癌的发病率和死亡率在世界范围内均居各种癌症首位[1]。手术切除仍然是肺癌的主要治疗手段,也是临床治愈肺癌的唯一方法[2],目前仍以开胸手术为主。开胸手术创伤大,术后疼痛剧烈,对患者生理影响大,易造成并发症,是术后突出的护理问题,也是护理工作中常见的症状之一。本研究拟通过对比分析缝线缝合切口和缝皮钉缝合切口对肺癌开胸手术患者疼痛的影响,并总结护理经验。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料2011年1~12月肺癌开胸手术后收住心脏监护室(CCU)患者共130例。其中,缝线缝合切口患者58 例,男性44 例,女性14 例,年龄61(61.28±7.60)岁,设为对照组;缝皮钉缝合切口患者72例,男性53 例,女性19 例,年龄60(59.82±7.55)岁,设为观察组。入选标准:年龄介于40~70岁,行开胸肺癌根治术,术后转入CCU 病房,术前无慢性疼痛病史者,排除标准:死亡病例,不能清楚表述术后疼痛状况者,拒绝配合者。两组患者的性别、年龄、体重、病种、文化程度、职业等,差异无显著意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法所有患者均采用常规镇痛模式,即术前行常规疼痛宣教,术后使用静脉镇痛泵,定时评估病人疼痛情况,给予镇痛护理。

1.3 观察指标

1.3.1 对患者进行咳嗽意愿评分,间隔12h询问患者对自主咳嗽的意愿和对咳嗽痛的忍耐程度,愿意咳嗽并能够忍受咳嗽痛为3分,愿意但不能忍受为2分,不愿且不能忍受为1分。连续观察2d,取其平均值计分。两组患者均加强翻身叩背,鼓励咳嗽、咳痰,并通过刺激胸骨下窝促进患者咳嗽。术后患者常规采用静脉自控镇痛,配方为芬太尼0.8~1.0 mg 加氟哌利多3~5 mg,生理盐水稀释至100ml,记录患者自主使用次数及剂量。

1.3.2 记录两组患者的基本情况、术后切口情况及手术前后的主要护理措施。并根据简明疼痛评分方法对患者手术后早期疼痛情况进行评估。疼痛程度分为4级:0级:无疼痛;1级:轻微疼痛,持续或间断隐痛,但能忍受,并能正常生活,睡眠不受干扰;2级:中度疼痛,疼痛明显,不能忍受,使用自控镇痛泵,睡眠受干扰;3级:重度疼痛,疼痛剧烈,不能忍受,需要镇痛药,睡眠严重受干扰,可伴有植物神经功能紊乱。

1.4统计学方法采用SPSS 16.0统计学软件对所有数据进行分析处理,计量资料以(¯x±s)表示,率的比较采用χ2检验,组间比较采用独立样本t检验,P<0.05为差异有显著意义。

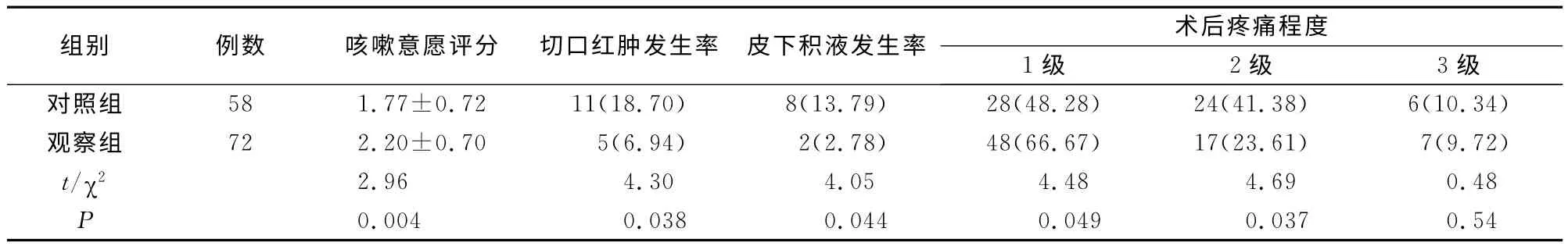

2 结果(表1)

表1 两组患者术后情况比较 例(%)

术程顺利,无并发症,术后转入CCU,均痊愈出院。

3 护理

3.1 术前护理宣教肺癌根治术需全麻下实施气管插管,手术创伤大,手术时间长。自2011年1月起,对术后可能收住CCU 的肺癌患者,由我科高年资护理人员携移动电脑至患者床前进行宣教,利用统一制作的演示文稿(PPT)向患者和/或家属讲述肺癌的知识,手术的必要性及本院开展此类手术的情况和效果,建立良好的互信,以消除患者恐惧心理,解除精神负担,术前给予患者安慰和鼓励,做好心理疏导,鼓励患者树立手术信心,取得患者配合,以提高手术效果;告知患者麻醉及手术大致过程,术后可能出现的肺部并发症的客观情况,指导患者做坐位胸式呼吸训练,在吸气终末屏气2~3s,3~4次/d,每次30min,告知患者术后胸部需放置粗且硬的引流管,胸式呼吸受限,故同时需训练平卧位腹式呼吸,腹式呼吸可缓解术后因疼痛导致的胸式呼吸不足;指导患者进行有效咳嗽、排痰训练,取端坐位,四肢放松,患者模拟用约30cm×30cm 大小抱枕抱在正中切口处,然后深吸一口气,屏气片刻,再用胸腹部的力量做最大咳嗽,咳嗽的声音应由胸部震动而发出,痰液随气流冲出。对有吸烟史患者,向患者解释吸烟对身体和手术的危害及影响,讲明吸烟与咳嗽、咳痰及痰量的正比关系,劝其及早戒烟;术前8h禁食、水,充足睡眠,术前如有不适情况及时汇报医护人员并及时处理。通过练习有促进肺通气,改善肺循环的效果,是预防肺部疾患的有效措施。

3.2 术后护理

3.2.1 监护及体位 术后收住CCU 患者生命体征尚不平稳,常规予以48h 心电及血氧饱和度(SpO2)监测,特别需注意患者意识的变化,密切观察体温、脉搏、呼吸(节律、频率、幅度)、血压、SpO2,维持SpO2>95%,并做好记录,发现问题及时报告医师,以便及时处理。术后安返CCU 时取平卧位,患者头偏向一侧,防止口腔分泌物误吸。完全清醒后取半卧位,配合患者摆放体位,取患者最舒适的体位,同时需鼓励患者变换体位,至少2h变换一次,有利于呼吸,减轻胸部切口疼痛,有利于胸腔闭式引流,避免长时间同一体位使胸腔引流管引流不畅。

3.2.2 呼吸道管理 术后由于乏力及切口疼痛等原因,患者常不愿意咳嗽,故需定时翻身、叩背,以2h 一次为宜,鼓励并协助患者有效的咳嗽和排痰,指导患者做腹式呼吸,鼓励患者深呼吸,翻身、叩背促进痰液排除,保持呼吸道通畅,可减少肺部并发症的发生,对术后咳嗽无力者,可通过指压胸骨切迹上方气管的方法刺激咳嗽,4~5次为宜。常规氧气雾化吸入,湿化气道,促进痰液排出,鼓励患者吹气球或进行深呼吸,以促进肺泡扩张,增加通气量。

3.2.3 胸腔闭式引流管及切口的护理 肺癌根治术常规放置胸腔闭式引流管,多放置上、下胸腔引流管,目的在于排出胸腔内积气、积液和积血,促进肺复张,预防胸腔内感染。术后需妥善固定引流管,避免打折、弯曲、受压、牵拉、滑脱,保持引流通畅。待病情稳定后尽早取半卧位,便于引流。挤压引流管1次/6h,保持引流管通畅,防止血凝块及纤维素沉淀形成条索阻塞管腔造成引流不畅,密切观察引流管引流情况,注意引流管的液柱是否随呼吸上下波动,可请患者呼吸或咳嗽协助明确,准确记录每天引流液的量、颜色及性质。若24 h 胸腔引流液<100ml,常规床旁胸片示肺复张良好,胸腔内无明显积液及积气,生命体征平稳,可请胸外科医师拔除胸腔引流管。拔除后注意观察患者有无明显呼吸音减弱,胸闷、气促、紫绀及皮下气肿等情况,伤口敷料有无渗血、渗液。切口常规换药,1 次/d,注意无菌操作,如切口渗血、渗液较多致敷料浸湿需及时换药,切勿将胶布等不透气物贴附于切口上。患者术后2h 即使用胸带保护切口,绑扎时松紧适当,以患者无胸部紧迫感为度,避免因外力摩擦、患者翻身、活动时切口张力增加致疼痛,并要求每天2次放松胸带30min,观察切口情况并避免胸带造成其它不适。术前常规备抱枕,以备患者咳嗽时置于胸前,减轻咳嗽时引起的切口张力增加,减轻疼痛,提高患者对疼痛发生的自我应对能力。

3.2.4 鼓励患者早日下床活动 待患者生命体征稳定后,即可在床上行全身运动,但需避免剧烈运动,尤其是术侧肩关节及手臂的抬举运动。早期在专职护理人员陪同下,在病区走廊活动,15min/次,3次/d,促进呼吸功能恢复,防止肺部并发症和下肢深静脉血栓形成,促进肠蠕动。

4 讨论

传统的皮肤缝合多采用医用丝线间断、连续或皮内缝合等方法,缝线缝合皮肤切口操作复杂,压力不均,费时费力,受操作者手法影响较大,切口较易出现线头反应及积液引起愈合不良,甚至出现感染。一次性皮肤缝合器,即缝皮钉,是近年来最新推出的专利产品,其具有缝合迅速、节省麻醉和手术时间,缝合材料采用不锈钢钉,其强度远远大于缝线,伤口不会出现崩裂,张力小,愈合程度好,愈合疤痕小,适用于各类外科手术的表皮缝合。肺癌根治术手术创伤大,术后除了手术本身引起的切口创伤、肌肉韧带拉伤所致的疼痛外,还有因粗且硬的胸腔引流管随着呼吸持续刺激所致的疼痛,其疼痛主要集中在术后24~48h,属于急性疼痛,是各类外科手术中切口最为疼痛的手术之一[3],疼痛直接影响病人的深呼吸和咳痰,严重者引起肺不张和肺部感染等,是术后患者呼吸功能障碍发生的主要原因之一[4]。本研究中,与对照组相比,观察组中患者术后切口红肿和皮下积液的发生率均明显降低,说明缝皮钉缝合切口可明显减轻切口红肿及皮下积液的发生。术后早期的2级疼痛发生率明显减轻,多数患者转化成1级疼痛,从而使患者咳嗽意愿明显提高;但3级疼痛两者无明显区别,可能与引起3级疼痛的原因在于疾病本身有关。

作为新型的切口缝合材料,缝皮钉在临床中的使用越来越多。即使如此,开胸手术后疼痛仍较严重,切实可行的镇痛措施以及护理手段仍需不断探索,以达到从根本上减轻患者术后疼痛的目的。

[1] 郭峰杰,范亚光,乔友林,等.HPV 和肺癌关系的研究进展[J].中国肺癌杂志,2012,15(3):191-194.

[2] 卫 办 医 政 发[2011]22 号.原 发 性 肺 癌 诊 疗 规 范(2011 年 版)(二)[J].全科医学临床与教育,2011,9(6):605-608.

[3] 李美霞,林刚,林春莉,等.肋间神经冷冻止痛的临床应用[J].中国热带医学,2005,(5):758-759.

[4] 滕金亮,戴玉成.术后呼吸功能障碍临床治疗效果观察[J].医师进修杂志,2001,24(10):38-39.