雷本本 不可言说的律动

感官刺激不一定是激烈的,像斯坦利·库布里克的电影《发条橙》那样直逼人的眼球,有一种感官刺激是轻微的,随意而来又转瞬即逝。雷本本这十年好像在积攒着这些微弱的刺激,用摄影和影像记录下来,那些层层涟漪下的生命律动非常迷人。

塔尔科夫斯基曾说过:“如果一个作者被他所选择的风景所感动,如果这个风景能唤起他的记忆、激起他的联想,纵然是主观的,那么这种兴奋也将会使观众受到感染,整部影片会充满着作者个人的情绪。”雷本本的《乡愁》、《向伊莎多拉·邓肯致敬》、《苯莱湎苜》、《内部的愉悦》等等都充分反映了上面这句话。她的个人情绪是自然流淌出来的。在多数人眼里老塔的电影晦涩难懂,看个开头就会昏昏欲睡,但是雷本本说她会兴致勃勃地把电影看个几遍,觉得每分每秒都很精彩,这可能暗合了她内心的主线。对于一个有精神追求的人来说塔尔科夫斯基是你绕不过的艺术家,他的七部电影汇聚成了一个灯塔,远远地矗立在海岸上,为迷失心灵的人们导航。

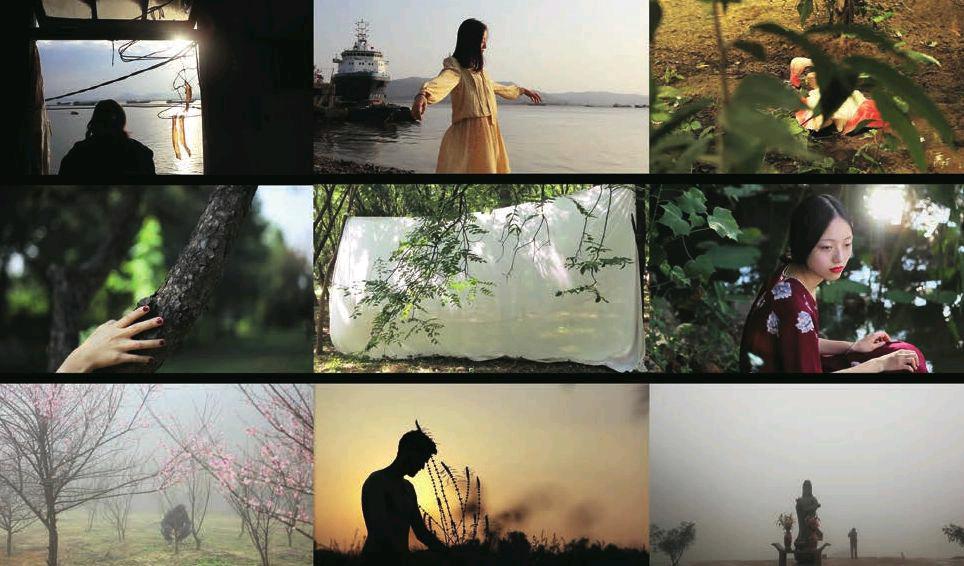

作为学现代舞出身的雷本本,可能比画家更能体会自然的律动,生命的动态无处不在,就像我们的细胞一样持续更新。雷本本说当舞蹈老师的时候,经常梦见在特别灿烂的自然环境里,她会消融在这个梦里感受到终极的愉悦。这也许是一个启示,催促让她从事艺术创作。2009年的作品《苯莱湎苜》就是对她梦境的再现,雷本本在大风吹打的荷叶中、山林中化作了美丽生物的拟态形式。但是她没有停留在一种惯有的表现方式里,之后各式各样的短片展示了她不同的生命体验。

雷本本说,艺术创作对她来说是去发掘现实之外的另一个层面的纬度,这是比较重要的线索。她在北影求学后拍摄了不少影像作品,她尝试把说不清的感觉抓下来,人、动物、树、石头、水、都有他们本身的节奏,雷本本用她的眼睛把动人的瞬间拼在一起,产生了奇妙又无序的蒙太奇。商业电影里紧凑的情节让我们以为生活就是这样一环扣一环的,但是真相未必如此,生命的成长轨迹隐秘在角落里,你得换一种视角去探险,就像她的《桃花源记》,当穿过一片强光进入到梦境般的桃花源,我们才找到神秘的心灵居所。她偷偷拍摄过很多公园里锻炼的人如作品《散仙记》、《团结湖公园》、《空气》等等,人们运动的状态是放空的,随意的一些重复动作有趣地暴露了人的潜意识,雷本本觉得这些可能是一种“天人合一”的回归。对她来说整个社会都是素材,用她的感觉去选择,顺其自然。有人曾告诉雷本本,美不是重点,有时候甚至要避开美,艺术的目的是什么,是“抓住空无”。女人爱皮包,男人爱女人,艺术家在自找没趣。艺术作为“不痛不痒”的存在,看起来无用的很。而从事艺术的人也像社会上的边缘人物。商业社会其实是愚民的,女人们在商场里对精美的商品流连忘返,男人被打扮成功的女人们迷得神魂颠倒,生下的是被电动玩具消耗掉童年的孩子。我们在被设计好的商业模式下攀比着生活,没人会发现艺术家有多重要,即使老塔让《乡愁》里的多米尼克焚烧了自己来提醒世人,也没有多少人能醒来。

逻辑与博弈是生活的主要组成部分,人们在利害关系的锁链中小心前行,亦步亦趋地走完坎坷的一生。打开手掌低头看看自己的生命线,那是很短的一条,在历史的长河中瞬间划过。雷本本曾对艺术圈的权力体系产生过怀疑,她觉得艺术和物质的关系不该那么紧,反而应该去尝试与无限的东西存在关联。就像心理学家荣格所说:“在我看来,生命一直像是一颗依靠其根茎生长的植物,其地面上的部分只持续一个夏天便枯萎了——成为了一个短暂的幽灵……但是,我从未失去过这种感受,即有个东西在永恒的变动中存在和持续着。我们所看到的是转瞬即逝的花朵,根茎却仍然保留。”——《回忆、梦、反思》在笔者看来,雷本本是在地下寻找生命根茎的人,而不是站在在地面上为枝叶修修剪剪的艺术家,这太难得了。

今年初在上海东画廊展出的《向伊莎多拉·邓肯致敬》是雷本本对舞蹈的回归,是她对现代舞鼻祖邓肯的热情回应,整个拍摄过程利用了两种视角,一个是摄像的正常机位拍摄她在不同自然环境中的舞蹈,另一个角度是雷本本在舞蹈过程中自己用手机随机的拍摄,展览时两个机位的屏幕同步并置在一处,会给观众带来不一样的共振体验。这个作品也把艺术家的整个孕程记录下来,对她来说是很有纪念意义的。

另外一部新作是《乡愁》,和俄国导演塔尔科夫斯基的《乡愁》一个名字,当上妈妈的雷本本很开心地说起她的新作,她清了清喉咙严肃地说:“这是我目前最满意的作品。”《乡愁》里有她珍惜的东西:梦境和诗性,不要以为漂亮女艺术家的诗意是无病呻吟,愿意回头关注梦境的人是值得我们尊敬的,她在自渡渡人。我们的梦不是用语言构成的,梦是影像,是潜意识的反映。雷本本的艺术在反映不断变化的,轻盈的,自由的心。她自己就像一颗树苗,如果给她足够的时间、空气和阳光,有一天可能会长成为一棵苍天大树,当炎热浮躁的夏季来临时,枝繁叶茂的她会轻摇枝叶,为我们带来徐徐的清风。“雷本本说那种潜意识的感觉真的可能是她创作最核心的东西,她想把不可言说的感觉通过视觉的语言传递出来。艺术家做创作一定是想要表达什么的,但通过别的方式很难达到,只能通过这种方式传达出来:那种不可言说的律动。”

I ART:伊莎多拉·邓肯是美国现代舞蹈的大师,新作品为什么选择这个主题,她对你的影响是什么?

雷本本:伊莎多拉·邓肯是现代舞的开山鼻祖,因为我大学学的是现代舞专业,她对我的影响比较深远,我喜欢她的精神,那种指向自由的叛逆色彩。在我来北京改行以后,看了邓肯的自传,她的人生观、行为方式、还有艺术观跟我的想法很贴切。舞蹈跟自然万物的律动是共振的。这个作品还有个特别意义是在我拍第一部的时候没想到自己会怀孕,拍第二部的时候我整个的孕程都被记录了下来,观众会看到我的肚子一天天的变化,这对我是很有意义的作品。

I ART:你觉得照片和视频创作对你来说最大的区别是什么?

雷本本:对我来说最大的区别是静与动的区别,一开始我选择摄影,后来为什么选择录像呢?是因为我觉得录像表达的空间更加的宽广,它在语言上更丰富,可以包括听觉的、视觉的、还有舞蹈性的语言,空间里的时间变化可以很明确地表达和传递。

I ART:你的作品很无邪,没有太多刻意去追求形式美感,反而流露出潜意识的感觉,请问你如何把握住那种感觉?

雷本本:你说的无邪可能是不修饰的自然感觉吧,的确我害怕艺术家形式上的风格太强烈,我是有些抵触的,我觉得那个东西作为标志虽然很容易被人记住,但对艺术的鲜活,生命力来说并不是可取的,我一直尽力保持一种自然的状态。天真自然是非常可贵的,无论是做人还是做艺术这都是很重要的品质。艺术的语言形式会随着内容的变化而变化,我希望能做到不着痕迹吧,不修饰的,即使美也是自然的美,不是做作的、刻意的。

I ART:那些生活中的普通人,你在他们身上发现了什么,为什么想要把这些拍下来?

雷本本:在我镜头里出现过的人,我被他们放空的状态所吸引,他们的状态不是在现定的逻辑里,都是非常自我的放空状态,他们自己都是无意识的,这和周边的环境会形成一种反差,很吸引人。在公园里的锻炼的人有点类似于天人合一的回归。

I ART:你是否有艺术的使命感,如果有是什么?

雷本本:虽然这个问题有点大,但其实多少还是有的,否则也不会放弃以前安稳的工作,去转到艺术的路上来,坚持了这么多年。其实做影像在商业上是不太容易的。如果没有使命感是很难坚持的,对我来说这接近一种信仰,就像佛教的自渡渡人这么一个东西吧。

I ART:你如何看待行为艺术,我们日常的生活算不算行为艺术?

雷本本:如果你认真看待的话,我觉得日常生活就可能是行为艺术,我在生活中发现了很多行为艺术家,他们虽然没有创作作品的意识,但他们把生活过得很艺术。我和先生在生活的小镇发现了“奇葩”的人,这是褒义的意思,他们把人生过得非常的极致,非常艺术。

I ART:你在视频剪辑上没有传统电影里的逻辑感,但能感觉到某种内在的联系,能简单说说新作吗?

雷本本:我比较倾向于有潜意识的电影,最喜欢的是塔尔可夫斯基,我刚出炉的新片就是《乡愁》,和老塔的片名一样。这部片子所有的画面素材,都来自于我这两年跟我生活的景和人有关的组合。为什么会叫乡愁,这和诗性有关系,还有终极的精神归属,很多画面是梦境的色彩。老塔的电影让我着迷也是因为这些。里面的声效都是从他的《乡愁》电影原声里摘取的。我觉得这个片子是目前为止最满意的作品。

I ART:当你的视频在公共场展示给观众时,你最希望让他们感受到的是什么?

雷本本:这是我非常注重的一个问题,我最终要传递的是什么,曾经在展出后收到了观众的反馈,他说到了我的展厅觉得很舒缓、宁静、很放松,这个信息对我来说很重要。虽然是视觉的影像,但抵达到观众的还是心灵层面的东西,短时间的那种是刺激,只有灵性上的东西才能带来长久的启发和提升,这是我所追求的。(采访/撰文:黄麒霏)