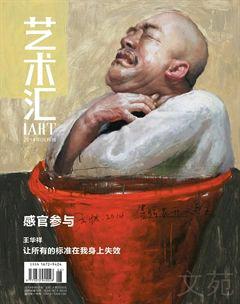

马延红 感官世界的拓展

艺术首先是可供观看的,不同的艺术形式会给人们带来不同的感官体验。马延红在她的绘画作品中,为我们提供了一道道视觉盛宴。她以拍照为构图方式,将自己作为拍摄者的独特视角给予观众,像是导演般调动着模特和观者的积极性。马延红的绘画中有很多是关于身体的,有些一览无余,而有些则会遮挡。它也许会让观看的人联想到性,会令人羞涩,但正是这种刺激视觉的表达方式,让我们思考究竟何为现代生活。

马延红在构图时,使用了摆拍的方式,模特都是熟悉的人。画面中的光线借用了闪光灯的效果,视觉上的刺激,被艺术家带入了画面,这是一种直觉的选取方式,从构图上来说,是三维空间向二维画面的转变。马延红将这比拟为近似导演的工作,既要选取场景、调动模特的积极性,又要考量环境中的物体与创作的联系性。拍摄过程也是灵活的,与模特的沟通也是创作新思路的迸发渠道。

拍摄结束后,就是理性的创作阶段。在马延红的作品中,浮动着现场感。如《某种微笑》,从模特的表情和动作中,我们隐约可以猜出画家也现场,调动和掌控着模特的情绪。好似委拉斯凯兹的名作《宫女》,观众可以感受到两种视角,观看与被观看,在视觉上有体验的同时也增加了一种身临其中的暗示。观者在观看马延红的画作时,可能会对于她对身体大胆而细致的描绘而惊讶, 但“性只是她们复杂的现代生活的一部分”,艺术家是根据创作需要来改变语言的,身体是生活的一部分,我们更多的是要思考现代生活。

IART:你的很多画作都是通过照片来构图的,在大量的图片之中挑选出适合的进行大画的绘制,为何选择这种创作方式?在艺术史上也有很多艺术家借助照片和相机来完成构图,你是否也从中受到了启发?

马延红:除了拍照构图,我没用过其它的方式。我不为我的大作品画草图。我属于处理图像的那类架上工作者,虽然画面依然保有一定的绘画性。我依据图片来作画,有些是媒体图片,例如《为N位女士造像——偶像篇》(2003)《为N位女士造像——明星篇》(2004),图片来源于时尚杂志。《网络上的女子》(2005),《女子五人组》(2005)图片来源于杂志和网络。

除此之外,我的其它作品系列用的是我自己拍摄的图片。具体的方式是使用数码相机,摆拍。除了用数码相机拍照构图,我在画面的光线运用方面,借助相机闪光灯强闪的效果,将闪光灯对视觉经验造成的影响直接带入画面。这使得我的作品物像的表面更加单纯,我连带绘制物像边缘闪光灯留下的暗影。我依照自己的直觉选择构图和做作品的方式,这种方式并不来源于艺术史以及某些艺术家。

IART:在拍摄照片时,你是否已经对即将要进行绘画的主题和构图有了较为清晰的设计?可以将这种拍摄照片的过程看作是,将画布上的二维性的构图搬到了现实中,成为一种三维性的构图吗?

马延红:在拍摄照片之前,我对我的模特和我将要进行的绘画主题有大致的构想。在确定拍照时间之前,我会做大量的准备工作:选择属于我的模特的场景,有时是他们的家,有时可能是他们的工作室;第二步我会仔细看那个环境,考量怎样去拍摄;比如那环境中的一件物品会让我产生绘制一件作品的念头,有时是一个墨绿的地垫,有时是悬挂在墙上的布帘,甚至一件头一年圣诞节悬挂的小鹿挂饰。这些使我产生念头的物品进一步促使我设计人物在环境中的方位和布局以及可能与这些物品产生的关联。有时看完环境,如果我的拍摄对象不只一人,我会先从我的模特的关系去考虑,比如我会想像他们的着装,也许让他们都面对着我,或者可以一个坐着一个站着,诸如此类......藉由我对模特的初步构想我还会准备些道具带到拍摄现场。有时构想是一个样子,拍摄实施起来却不尽人意,但是因为模特是自己感兴趣的人,多半是朋友,所以拍摄的过程还是会很有趣,即便发现不符合最初拍摄初衷。我和我的模特沟通之后,我会密切留意可能出现的新的脉络与走向。我想这种经验与图片摄影师电影摄影师甚至导演一样,需要具备一些调度现场的能力。能比较好的调动掌控我的拍摄对象的情绪。这个环节是相当感性的。下一个步骤是回到自己的工作室对大量图片素材进行选择处理。而一旦开始绘制大作品时则是相当冷静和理性的:将一幅数码照片转换成一件架上画。有些我绘制完成的作品,依然保有一种现场感,比如《某种微笑》,虽然摄影师并没在画中出现但似乎能够看到我在现场——在那两个丹麦艺术家的工作室里。拍摄照片的过程就是我确切的实现构图的过程。在这之前我的大作品构图从未以二维的形态存在过。拍完图片,才是将我的创作想法二维平面化。

IART:2013年创作的画作《蓝》系列、《柔肤》系列和《童话》系列,都是以大家熟悉的生活场景为创作内容,画中人态度中立,又似是想与观众进行交流,你要表达的是对现在大多数人生活状态的一种讨论吗?

马延红:大多数人的生活状态是什么样子的?我从没考虑过。这里提到我2013年的新作品。这一年完成的《蓝》系列,《柔肤》系列和《童话》还有《中产》共8件作品,至此,与HH&Q相关的作品系列全部完成了。2007年我去HH和Q家里,第一次见到那个豁大的深色真皮沙发就已经产生了要把他们放在上面画大画的想法。我在画面里呈现的是“家庭生活场景”,可能整体上看这个环境不怎么特别。但我也并不认为“大家熟悉”。因为那样巨大的真皮沙发,屋里古代石狮雕像预示主人绝不是普通人,不会是我们说的“大多数”(如果工薪层和小康家庭算”大多数“)。那不是大多数人能在家中陈设的了的。这几件作品与城市中产阶层相关,与复杂的现代生活相关。

IART:你曾说创作能从日本摄影师荒木经惟中找到了灵感,“在我的作品中,我关注身体和情色的主题,荒木经惟作品中那种对身体和情色的直接和极致的表达让我吃惊。”对于身体和情色的关注反映了您的哪种创作观念?

马延红:自 2002 年我开始自觉的进行创作至今的十多年间,我确曾关注过“身体和情色的主题”。罗列一下与这个主题相关的作品非常多:2002年:《在没人的地儿》;2003年:扑克牌《我的物件》;2005年:《女子五人组》,《网络上的女子》;2006年:《表姐妹自拍像》,茉茉系列中:《拿熊的茉茉》、《孪生》、《有小马的肖像》、《约会将临》;2007年:《寂寞的夏天》;2008年:《某种微笑》;2009年:《白气球》;2012年:《威尼斯旅馆》、《泰迪》。您问题中的这句话是我10年前说的吧。实际上现在看来最早看荒木经惟的作品带给我的并不是灵感,是震惊!有人已经可以这样表达性!我之所以会发出这样的感叹,针对的是(2002年)我大学的毕业创作《在没人的地儿》临展出前我的老师建议我涂掉画中女孩透过连裤袜隐约看到的阴毛,(那样不会有非议,10多年前美术学院依然是保守的)结果是我没做改动原样展出了。荒木的大多数女体照片说的就仅是性而已。我的许多作品是关于身体的。与身体有关的难免让人想到性。身体关乎我们的生存状态。我既曾在画面上将身体处理的一览无余,也曾将它作适当的遮掩,这视表达的需要而定。“性只是她们复杂的现代生活的一部分”。

IART:中国社会对于情色或是肉体的讨论,从古至今都是十分隐晦的,你在这方面的创作却很直率,有特别想要表达的深层含义吗,对于这些作品您想得到何种评论?

马延红:“中国社会对于情色肉体的讨论,从古至今都十分隐晦”。真的吗?在互联网发达的现在这是一个值得讨论的问题吗?古代有春宫图,现代水墨亦有朱建新,李津等人的新文人画,都相当直率的表达了性。网络时代关于性的图片AV片都很容易看到。我个人对于“讨论情色或肉体”并没有特别的兴趣。我觉得作为艺术家在作品中表达性是没有问题的。谈论性关于性的表达实际上看是在什么环境下说的,我遇到有问题的地方是出版和印刷,发行,当你要印自己的作品集,印刷厂的答复是要是印了会被查封并罚一大笔钱。这真让人哭笑不得!

IART:你对卢西安·弗洛伊德的人物绘画很感兴趣,在构图和绘画技法上是否受到其影响?你认为,艺术家的视觉经验与画面呈现之间的关系是怎样的?

马延红:我记得有一段时间学校流行看弗洛伊德。大约(1997-2000年)。我附中高年级考美院和大学低年级时模仿他。因为那时候学校大量的课程安排都是在画模特。大学油画系又有很多人体写生课。看弗洛伊德很有效。我日后做作品的方式和弗洛伊德最大的不同:我依据图片作画。有些是报刊杂志的图片有些是我自己专门为创作拍摄的图片。弗洛伊德终生写生。他依据模特作画。在我的学生时代,我学习弗洛伊德直接画法并且画的很厚,觉得他代表了写生模特最高水准。相比较苏联艺术家好太多了。等我从学校毕业不再画人体写生了,我就丢弃弗洛伊德,因为那种技术对我后来的创作和表述不起作用了。花了一些时间才摆脱他带给我的影响。弗洛伊德是个人风格很强烈的画家。2008年我在纽约,整好赶上MOMA的一个弗洛伊德的版画展,除了版画也展出了不少油画。我享受了这场饕餮。同时感到很疲倦,审美疲劳!我要彻底告别他了。也许2008年的组画《某种微笑》,2009年的《两个丹麦人》预示了这种告别:弗洛伊德时代的终结。(《某种微笑》与《两个丹麦人》关于白人男性人体)现在,我几乎不受别的艺术家的影响了。我不太在乎我像谁,因为在心理上没谁能给我造成影响。(采访/编辑:吕烨)