农村地区校车安全研究

□张桂华

近年来,校车事故频发不仅造成严重的人员伤亡和财产损失,而且也影响了社会和谐稳定与家庭幸福。笔者通过对近5年来我国校车事故的统计数据分析发现,发生在农村地区的校车事故占事故总数的70%以上。因此,分析和研究农村地区校车事故成因,并提出针对性预防措施,对促进我国农村地区教育事业的健康发展以及社会的和谐稳定具有非常重要的意义。

一、校车事故数据分析

根据公安部交管局统计资料发现,近5年发生的校车事故死亡人数中有74%是农村地区的学生;49%的校车事故发生在义务教育阶段,50%发生在幼儿园接送幼儿的校车。

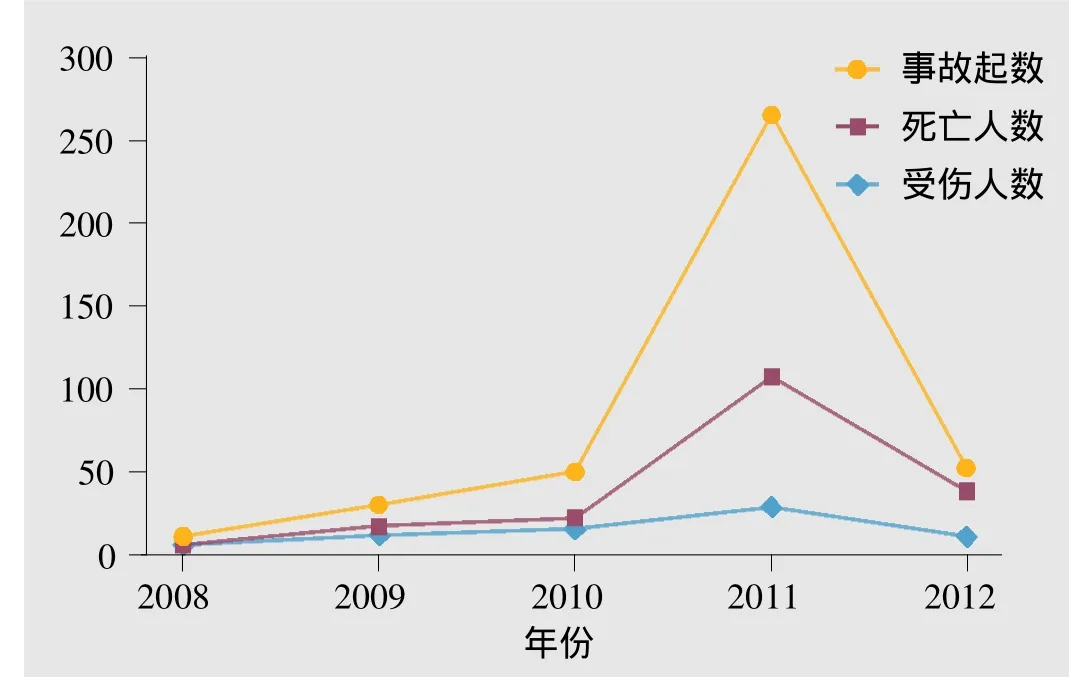

从逐年的事故统计数据来看,2008—2011年校车事故起数、死亡人数以及受伤人数呈逐年增长的趋势,与200—2010年相比,2011年的事故起数、死亡人数及受伤人数增幅较大;2012年我国校车事故发生起数、死亡人数以及受伤人数下降幅度较大(如图1所示)。这说明2012年中华人民共和国第617号令《校车安全管理条例》的实施,对减少校车安全事故的发生效果显著。该条例的颁布标志着校车安全问题首次在国务院条例层面系统地从制度和措施上得到了梳理;明确了校车安全管理体制,强化了政府及有关部门的校车安全管理责任;明确了学校和校车服务提供单位保障校车安全的责任;强调建立健全校车安全标准体系,从源头上保障校车安全;明确对校车使用实行许可制度,确保校车使用安全;强调严格校车驾驶人的资格条件和驾驶行为规范;强调强化校车通行的安全保障;强调保障学生的乘车安全;明确了法律责任,严格责任追究。

图1 2008-2012年全国校车事故统计折线图

通过对2008年1月—2012年12月我国校车事故的不完全统计数据分析得出,校车因避让侧翻以及与其他车相撞占交通事故总数的55%左右,因被遗忘在校车内而发生悲剧占总事故数的近15%,在其他比例中由于校车超载、超速行驶造成的安全事故占到25%左右。

二、事故成因分析

校车安全与学生健康、家庭和谐乃至社会稳定密切相关,校车安全问题已经成为当前社会的热点之一。通过分析近5年来校车安全事故统计数据得出,农村校车事故频发的主要原因包括人、车、路以及环境和监管5个方面。

1.人为因素

(1)驾驶员、车主和家长的安全意识较差。在我国农村地区,受教育经费投入和经济条件等多方面因素的制约,农村地区校车多以社会车辆、校方租赁车辆及家长拼车为主。有的车主和驾驶员存在侥幸心理,安全意识淡薄,超员、超速行驶现象时有发生。这类车辆多在村级公路上行驶,由于交警和路政稽查等执法人员不足,导致这类车辆超限行驶、带病行驶现象时有发生。

(2)部分驾驶员利欲熏心、心存侥幸,超员违法行为突出。目前我国对校车驾驶员驾驶技能没有严格的标准和要求,这导致农村地区校车驾驶员素质参差不齐。有些驾驶员为节省开支,宁愿超载行驶,也不愿少载多跑。甚至有的校车超员时驾驶员为了逃避交警检查而舍弃宽敞的马路改走坎坷不平的小路,这存在极大的安全隐患。更有甚者,私自将车内座椅拆除,以增大车内乘车空间,人为地促成了“超员”现象的发生。

(3)安全宣传不到位,学校、家长缺乏责任心。在农村地区,受生源及教育资源等因素的制约,学生居住地与就读学校距离一般较远,交通不便。较多的学生家长对交通费用的承担能力相对较弱,对孩子所乘坐校车的安全性能关注度不高。还有部分留守儿童因父母长年在外务工,被父母托付给学校来统一管理。部分学校的师生员工由于自身交通安全知识匮乏,学校在交通安全方面的宣传力度不足,导致学生交通安全自我保护意识较差,部分学生甚至不了解文明交通行为。

2.车型混乱,车况较差

目前在农村地区校车主要为以下4类:一是学校自行购买的车辆;二是学校租赁的客运车辆;三是家长们自行拼车;四是社会企业联合运营的车辆。在车辆结构上,有年久失修的小型面包车,有经过加座改装的中巴车,甚至安全技术不符合标准、非法改装改型的小型货车也参杂其中。更有甚者,在部分农村地区,农用三轮车、拖拉机等也成为接送学生的交通工具。上述车辆的存在,使校车存在交通安全方面问题的隐患。目前,每天有数百万的学生乘坐存在安全隐患的校车上下学,因车体不达标而引发的校车事故时有发生。

3.路况较差

农村地区通常存在道路等级偏低、路况差、路面破损严重的现象,并且受经济条件制约破损路面无法得到及时维修。同时由于沿线缺乏必要的交通安全设施,给校车行车安全带来了极大隐患。在雨、雪等恶劣天气条件下,由于道路湿滑极易发生交通事故,造成人员伤亡和财产损失。特别是大山深处的农村,道路多傍山而建,临水临崖,路侧缺乏必要的防护和隔离设施,在道路湿滑的情况下,一旦发生事故,后果不堪设想。有的农村地区虽然统一购置了校车,但由于农村地区道路通常较窄,车辆会车、超车横向间距不足,依旧存在极大的安全隐患。

4.校车运营混乱,监管不力

(1)校车监管存在盲区。目前,在校车的管理上,交通、交管、教育和安监等多部门都负有监管职能,由于各部门之间缺乏统一协调,导致监管上容易出现盲区。交管部门有路面执法权但无法进行全程监管,教育主管部门熟悉情况但无直接管理权,加之部分车辆采取“游击战术”逃避执法监管,造成“教育部门管不了,职能部门抓不着”的局面。目前在校车监管上实行的是共同管理、共同负责。然而,共同管理、共同负责最大的问题就是缺乏责任主体,从而造成管理结构松散、沟通环节繁多和管理效率不高等问题。

(2)校车立法空白。国内外实践表明,完善的专业校车市场是校车安全的可靠保障。为了实现校车市场的良性发展和规范运行,政府对校车基本制度的建立和运行方面的干预是非常必要的。规范校车行业管理不仅要符合质检部门制定的校车标准,更需要教育、交通、交管等部门相互配合。因此,必须通过立法为规范校车行业管理提供保障。

三、预防策略

1.加强校车管理

校车安全问题的出现很大程度上是由于“黑校车”的存着,因此,取缔以盈利为目的的“黑校车”迫在眉睫。一是对从事校车运营的驾驶员进行统一登记、统一培训,使其真正意识到作为校车驾驶员的重要性,明确其责任。二是地方政府给予这部分驾驶员一定的经济补贴,杜绝为了盈利造成的超载的现象。三是统一聘用校车驾驶员,对驾驶员进行岗前培训,并进行定期测评。交管部门应该和教育部门统筹协调、相互配合,强化对校车的监管。教育部门应当加强对学校及幼儿园的监督和管理,与学校及主管领导签订安全责任书,对存在违法校车的学校采取适当的处罚方式,使校车管理逐步走上正规,步入良性循环的轨道。

2.加强宣传力度,提高安全意识,整合校车资源

部分家长为节省开支,选择让孩子拼车上学,而忽略了其带来的安全隐患。因此,相关部门应加强交通安全宣传力度,使家长和学生的安全意识得到提高。学校可以通过召开家长会、给家长发信件等方式向学生家长讲授乘坐正规校车的重要性。对校车资源进行合理和综合统筹安排。通过合理设计校车行驶路线,对管理人员进行综合规划,可将同一片区不同学校的学生安排同乘一辆校车。

3.加强财政投入,真正实现校车公益性

校车是一项公共服务。考虑学校布局、学校规模、学生家庭住址、校车运营路线、道路通行条件等因素,按照最基本的校车安全规范,核算校车配备和运行所需的费用。在此基础上,根据不同地区、城市与农村、幼儿园与中小学、公办学校与民办学校的特点,分地区制定、分步骤实施校车规划,明确各级政府的财政责任。建立政府、家庭、学校费用分担机制,鼓励校车捐赠。对经济落后地区、贫困家庭给予适当的经济补贴,鼓励有条件的地区加大对校车的财政支出。

4.建立健全法律法规,明确各部门职责

认真贯彻执行《校车安全条例》,将其落到实处。完善专用校车标准,做好校车设计、生产、改造、配备等工作,并建立相应的管理制度。明确各级政府和主管部门的责任,严格责任追查制,一旦发生恶性事故,对直接责任人要依法严肃处理。校车运行的监管是一项系统工程,需要教育、交通、交管、安监、工商和物价等部门的通力合作。随着政府财政对校车投入的增加以及校车数量的增长,必须从中央政府做起,创新治理模式,建立在较大区域内的校车管理、运营和协调机构,针对校车的监督管理,政府部门也要制定工作规程,加大执法力度。同时,要落实校长负责制,一旦出现安全事故校长必须承担相应的责任。

5.严格路面安全管理,加大违法查纠力度

交警与运管执法部门统筹协调,积极推行错时联勤制度,采取定点设卡和巡逻相结合的方式,加强对农村地区校车的监督与检查,加大对违法校车的处罚力度,严格“扎口”管理,逐步使存在安全隐患的“危校车”以及不符合规范的“黑校车”自动退出校车的行列。

6.加强路面养护和安全设施建设力度

农村地区路况通常较差,年久失修,这已成为影响农村地区校车行车安全的潜在隐患。政府及交通运输部门应积极加大财政投入,加强农村地区公路交通基础设施及安全防护设施的建设,在规划、设计、建设和改造上充分考虑农村公路运输的特点和要求,严格按照技术标准,使农村公路建设质量和安全管理水平得到可靠保障。新建、扩建及改建道路要将交通安全设施与道路建设同步设计、同步建设、同步验收。建立健全农村公路安全隐患动态排查机制,交管、交通部门要相互协调,定期对农村地区公路事故多发点(路段)进行排查、整改。在一些“急弯”、“事故多发点(路段)”设立必要的警示标志,并根据实际需要安装必要的安全防护设施。改革农村公路养护管理体制,建立健全省、市、县、乡各级公路管养机构,落实农村公路养护责任,实现农村地区公路的可持续发展,确保农村地区校车安全。