红豆草病害研究进展

聂红霞,高峰,段廷玉,李彦忠*

(1.兰州大学草地农业科技学院 草地农业生态系统国家重点实验室,甘肃 兰州730020;2.甘肃农业职业技术学院,甘肃 兰州730020)

红豆草(Onobrychis viciaefolia)是多年生豆科红豆草属(驴食草属)(Onobrychis)植物的总称,该属有120余种,多为野生种,分布于北非、西亚和中亚以及欧洲等[1-3],其中伊朗被认为是红豆草基因多样性中心[3]。我国在新疆阿尔泰山、塔尔巴哈台山和天山北坡的海拔1600~2700 m处有4个野生种分别为顿河红豆草(O.tanaitica)[2]、美丽红豆草(O.pulchella)[4]、高加索红豆草(O.transcaucasica)和小花红豆草(O.micrantha)[5]。

红豆草的栽培种为普通红豆草(异名为O.sativa,Hedysarum onobrychis),通常简称为红豆草(下同),又叫驴食豆、驴喜豆和圣车轴草,英文名为sainfoin[2]。红豆草的营养与苜蓿(Medicago sativa)相当,且家畜不得臌胀病,享有“牧草皇后”之美称[6]。据资料记载,10世纪前亚美尼亚人就已种植红豆草,20世纪初期,欧洲大陆种植数量很大。19世纪末期至20世纪初期红豆草传入美国。1944年,我国草原学泰斗王栋从英国带入第一批红豆草草种在我国试种,之后又从前苏联等其他几个国家引种、驯化和选育,目前已审定注册了3个品种:甘肃红豆草(O.viciaefolia cv.Gansu)由甘肃农业大学和甘肃省草原总站陈宝书等于1990年选育的新品种[7],奇台红豆草(O.viciaefolia cv.Qitai)是新疆奇台县草原工作站张鸿书等1957年从河北察北牧场引进驯化而成[8],蒙农红豆草(O.viciaefolia cv.Mengnong)是内蒙古农学院乌云飞等以加拿大的麦罗斯红豆草为材料,采用多次混合选择育成的抗寒品种[9-10]。20世纪80年代草业专家王素香在通渭县陇阳乡试验示范获得成功并在全县广泛推广种植,种植最多时留床面积达到了2万hm2,通渭成为“全国红豆草之乡”,成为红豆草种子的主要生产地[7]。另外,红豆草在新疆、河北、北京、内蒙古、陕西、宁夏、青海等23个省区均有栽培[11]。红豆草在畜牧业生产、土壤改良、水土保持、园林绿化等方面发挥着重要作用,21世纪初时国内栽培面积已超过3万hm2。其具耐寒、耐旱、耐霜冻、耐土壤贫瘠等习性,适宜于西北干旱或半干旱地区种植[12];主要用于家畜饲草料,因富含单宁,青饲家畜不得臌胀病[13];生长年限长达6~7年,2~5年产量最高[14],种子产量稍高于紫花苜蓿,红豆草草地可为人工刈割和放牧之用[15];其为重要蜜源植物,因花色鲜艳,也常用于绿地和公路护坡[16]。

牧草病害是草地生产的主要限制因素之一,其使草地衰败、退化、缩短草地利用年限,改变草地植被组成,降低牧草产量和质量,有些牧草病害产生毒素或其他有害物质,引致采食病草的家畜消化系统功能紊乱及其他疾病,降低家畜生产力,从而影响草地农业生态系统的持久性与生产力[17-21]。然而,我国对红豆草病害的研究较少,在中国学术期刊网络出版总库(CNKI)、维普期刊资源整合服务平台(VJIP)和万方数据知识服务平台等三大中文数据库中,自1970年至今发表有关红豆草病害的论文仅有17篇[22-29],其主要记述了甘肃、新疆、内蒙古、宁夏等地的红豆草病害,近年来研究发现一些新病害[30-33],造成植株大量死亡和草地衰退[7]。严重影响草地生产力,但对其缺乏深入研究。鉴于在当前农业结构调整和国家加大对生态建设与牧草产业投入的背景下[34-35],红豆草的栽培面积将会增大,红豆草病害的发生和危害将可能更加普遍而严重,为此,本研究拟就国内外红豆草病害的种类、病原、发生与危害、防治技术、存在问题与展望等方面加以综述,以期为草业生产和管理部门以及相关科研人员总体了解红豆草病害发生现状,及时防治或深入研究红豆草病害提供便捷信息。

1 红豆草病害研究历史

最早报道了的红豆草病害是1898年Carruthers[36]记述的红豆草灰葡萄灰霉病(Botrytis cinerea)和红豆草菌核病(Sclerotinia trifoliorum),均发生在英国,此后他人多次报道此2种病在英国的发生与危害[37-45]。1921年Oudemans[46]记述了红豆草上的17种菌物,其中确认为病原菌的为壳二孢叶茎斑病(Ascochyta orobina)、白粉病(Erysiphe polygoni)和锈病(Uromyces onobrychis)。红豆草黄萎病(Verticillium albo-atrum),首先发现于德国[47],1946年在英国有发生[48]。20世纪,Hughes[49]于1946-1949年又相继在英国发现了格孢腔环斑病(Pleospora herbarum)、壳针孢叶斑病(Septoria orobina)[50]和柱格孢灰霉病(Ramularia onobrychis)[51]3种病害,其中格孢腔环斑病的无性态匍柄霉(Stemphylium botryosum)在英国的白三叶(Trifolium repens)和苜蓿上也有发生[52-54]。20世纪70年代美国报道了镰刀菌根腐病(Fusarium solani)[55],加拿大报道本国新病害—壳针孢叶斑病(Septoria orobina)[56]。90年代在伊朗发现了锈病、丝核菌根颈腐烂病(a binucleate Rhizoctonia,R.solani)、疫霉根腐病(Phytophthora cryptogea,P.megasperma,P.citricola)、壳二孢叶斑病(Ascochyta fabae)和白粉病(Leveillula leguminosarum)5种病害[57-61]。在土耳其发生的病害有白粉病(Erysiphe trifolii,Leveillula taurica)[3,62]、茄腐镰孢根腐病(Fusarium solani)[63]、壳二孢叶斑病(Ascochyta fabae)[64]等病害,在前苏联发生的病害有茄腐镰孢根腐病[65]。

我国对红豆草病害的研究始于20世纪80年代,比国外晚近一个世纪。侯天爵和白儒[22]于1980年将在内蒙古、甘肃、宁夏发生的锈病(Uromyces sp.)、鞑靼内丝白粉病、壳针孢斑枯病(Septoria sp.)、灰葡萄灰霉病、种苗黑腐病(Alternaria alternata)、枝孢种腐病(Cladosporium herbarum)、镰刀菌根腐病(Fusarium sp.)等7种红豆草病害和其他牧草病害的调查结果誊印成油印本,刘若和侯天爵[24]于1984年报道了红豆草刺盘孢炭疽病(Colletotrichum truncatum)、叶点霉叶斑病(Phyllosticta sp.)、尾孢叶斑病(Cercospora sp.)、轮枝孢黄萎病(Verticillium dahliae)等5种病害,侯天爵[66]于1996年报道了新记录种扁裂腔孢菌引致的黑斑病(Diachorella onobrychis),并将壳针孢斑枯病的病原定为Septoria onobrychis,此5种病害为国内新记录[23,66-67]。南志标[20]于1986年报道了壳二孢茎斑病(Ascochyta onobrychis)、镰刀菌根腐病(Fusarium spp.)、匍柄霉叶斑病(Stemphylium sarcinaeforme)和炭疽病(Colletotrichum sp.)等4种红豆草病害。廖春华[26-27],廖春华和侯宝荣[28]于1986-1988年报道了新疆发生的红豆草锈病(Uromyces onobrychis)、白粉病和立枯病(Rhizoctonia solani)。21世纪初红豆草上只报道了一种病害,即黑腐病[68-70]。新疆、甘肃等地的红豆草病害也有发生的报道[71-73]。在《草原保护学(第三分册)-牧草病理学》(第二版)[74]、《甘肃省经济植物病害志》[75]、《甘肃中部种草养畜农牧结合研究》[25]、《中国真菌志第十七卷球壳孢目壳二孢属壳针孢属》[76]、《中国草类作物病理学研究》[77]、《中国牧草真菌病害名录》[21]、《植物病原真菌学》[78]等专著中记录上述部分红豆草病害。

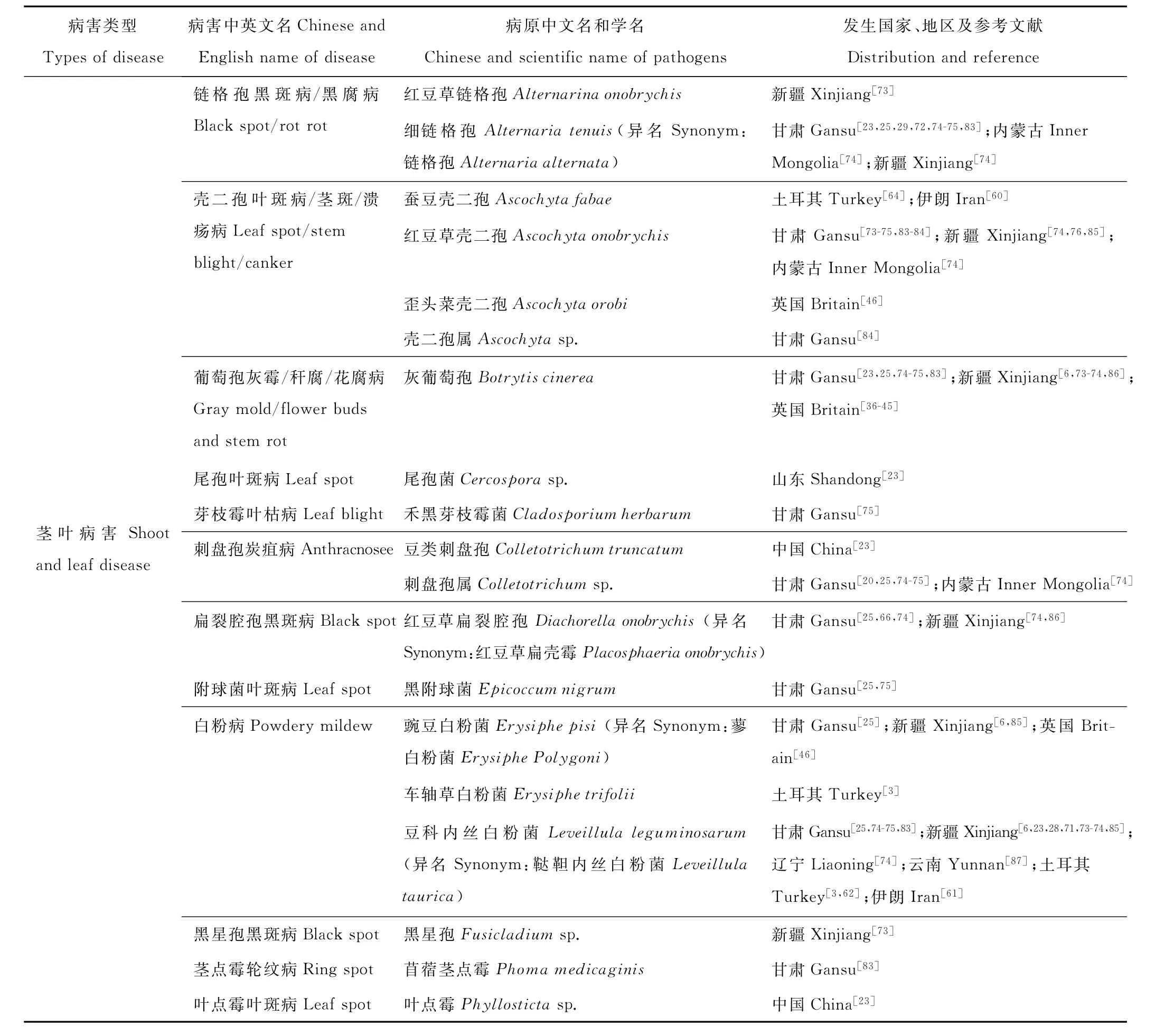

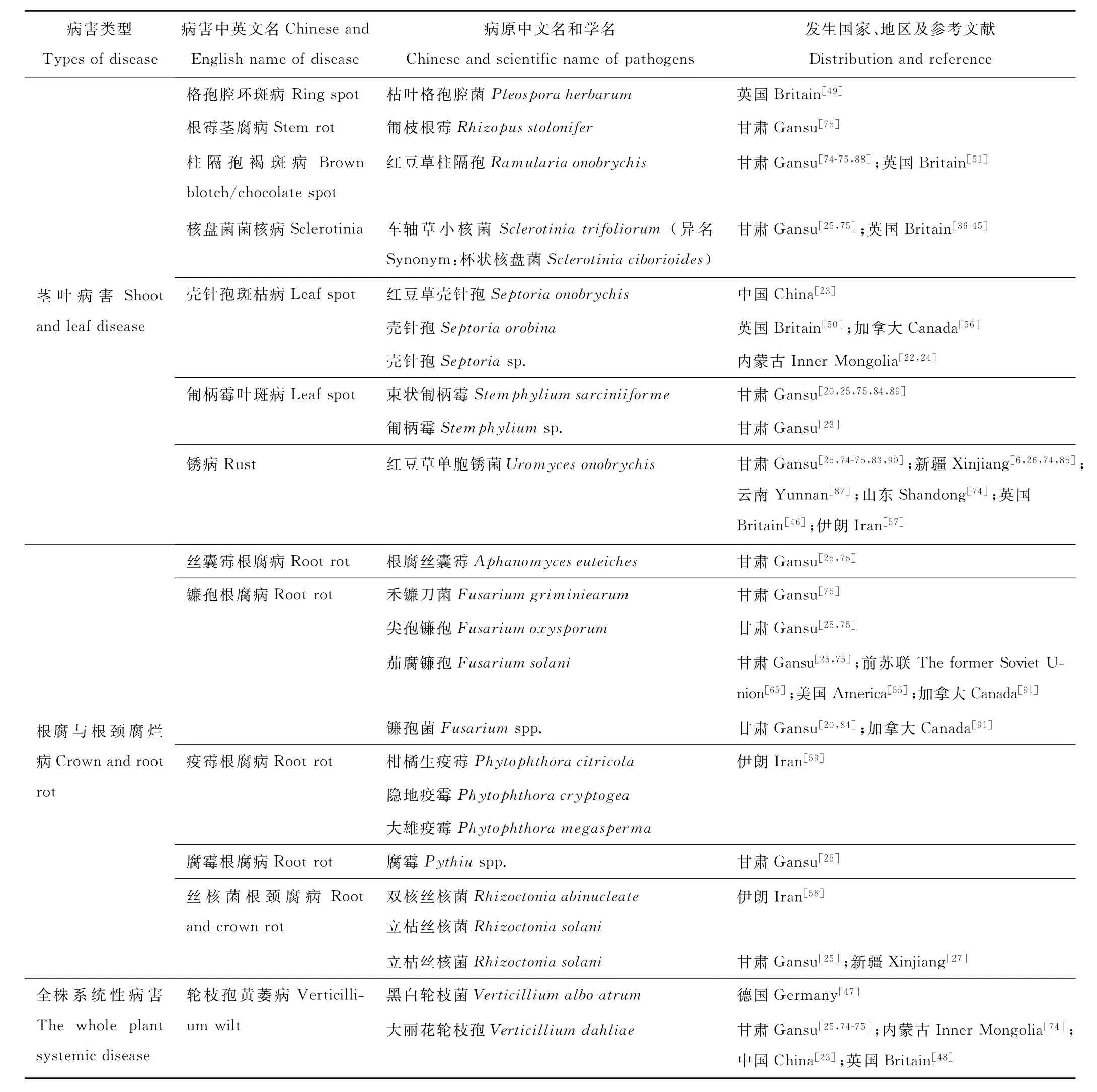

2 病害及其病原种类

截止2011年底国内外共报道红豆草病害32种,其中27种菌物病,2种细菌性病害,1种病毒病,2种线虫病,其中84%的病害种类为菌物性病害(表1)。2种细菌病害中,细菌性茎疫病(Pseudomonas syingae)在甘肃武威较重[25],而假单胞菌根冠腐病 (Pseudomonas spp.)和欧文氏菌根冠腐病(Erwinia spp.)仅发生于美国蒙大纳[79]。红豆草卷叶病毒病 (bean leaf roll virus,BLRV)发生于伊朗[80]。线虫病有根结线虫(Meloidogyne spp.)和茎与球茎线虫(Ditylenchus dipsaci)均发现于美国[81-82]。

就菌物病害种类及发生区域而言,仅在国外发生而我国未见报道的病害有3种:白粉病、格孢腔环斑病(Pleospora herbarum)、疫霉根腐病(Phytophthora citricola,P.cryptogea,P.megasperma)(表1),仅在我国发生的有13种:叶枯病(Cladosporium herbarum)、炭疽病(Colletotrichum truncatum)、轮纹病(Phoma medicaginis)、根腐病(Aphanomyces euteiches)等(表1),其余11种在国内外都有发生,如褐斑病(Ramularia onobrychis)、锈病、菌核病(Sclerotinia trifoliorum)、黄萎病(Verticillium albo-atrum,V.dahliae)(表1);就国别而言,病害数由大到小的顺序:中国(24种)、英国(9种)、伊朗(5种)、土耳其(3种)、加拿大(2种)、美国(1种)、前苏联(1种)、德国(1种);就我国省区而言,病害数由大到小的顺序为:甘肃(20种)、新疆(9种)、内蒙古(5种)、云南(2种)、山东(2种)、辽宁(1种)(表1);就危害部位而言,病害数由大到小的顺序为:茎叶病害(21种)、根部病害(5种)、系统性病害(1种)(表1)。

表1 国内外发生的红豆草菌物病害Table 1 The fungal diseases of sainfoin in the world

续表1 Continued

根据最新菌物分类系统[92],红豆草病原菌物有36种,其中真菌界有31种,占菌物总数86%,假菌界有5种,占菌物总数14%。

植物上的菌物往往首先由菌物学者从分类的角度记录,后再由植物病理学者甄别其是否为病原菌物。红豆草上报道的第一个菌物为1893年描述的新种Diachora onobrychis[93](已更名为本文中的Diachorella onobrychis,为便于与早期的文献资料核对,本文仍用此异名),比红豆草第一个菌物病害—黄萎病菌报道早45年[47]。1914年报道红豆草壳针孢(Septoria onobrychis)[94],亦比红豆草第一个病害报道的时间早24年。1921年时Oudemans[46]已报道了欧洲红豆草上的17种真菌,其中只有3种是病原菌[49]。1938年已记录了红豆草壳二孢新种(Ascochyta onobrychis)[95],而1946年才报道了其引致的病害[49]。在已报道的红豆草菌物中,无论是否为病原菌,均无来自中国的报道。魏景超[96]的《真菌鉴定手册》中无一菌物来自红豆草。

3 对危害与损失研究

红豆草是一种多年生豆科植物,其根部的存活年限与植株自身寿命等同,其根部病菌一旦侵染成功,植株将会终生带有该种病菌,持续地遭受到病害的威胁[84]。根是支持植物和吸收水分及养分的重要部分,若在苗期发生烂根,如根腐病、立枯病等,会引起死苗或使幼苗生长衰弱[74]。病害一般造成牧草产量减少15%~50%左右,是引起草地迅速退化和明显缩短人工草地利用年限的重要原因之一[23]。茎叶受害,可使茎腐烂死亡,叶片黄化、变坏、大量脱落,降低产量和品质,且随草地使用年限增加,病害往往加重[74]。

3.1 根病

红豆草丝核菌根腐和黄萎病被认为是英国最主要红豆草病害,但无发病率和产量损失的报道[82,97]。

3.2 茎叶病

红豆草锈病、白粉病、黑腐病和灰霉病是常发性病害,也是危害最重的茎叶病害。侯天爵[23]调查发现白粉病在新疆发生普遍,灰葡萄孢花腐茎基腐病和匍柄霉叶斑病(Stemphylium sp.)在甘肃河西危害严重,锈病和尾孢叶斑病在山东黄河故道发生较重。南志标和李春杰[21]认为壳二孢茎斑病和白粉病在我国发生普遍、危害最重。

红豆草白粉病是目前新疆红豆草栽培最大的威胁,在仓房沟、呼图壁种牛场草地生态试验站和奇台等地,10月收割时,草地整片变白,发病率达100%,种子减产50%~70%[6]。

在甘肃庆阳黄土高原实验站红豆草感染单胞锈菌病后,叶片中粗纤维含量上升13.00%,与病害严重度显著正相关;粗蛋白含量减少29.65%,与病害严重度显著负相关;氨基酸总量减少32.53%;17种氨基酸中,蛋氨酸增加180%,其余各种氨基酸均有不同程度的减少[90]。

红豆草黑腐病在甘肃省各个种植区都大面积发生,危害严重时病叶率达70%~90%,常使叶片形成黑斑,造成叶片早落或提前枯死[68];病菌产生的毒素乙酸-N-羟基琥珀酰亚胺酯(C6H7NO4)是主要致病物质,相对含量高达67.02%[69];与其他病害不同的是,染病黑腐病的红豆草茎和叶中纤维素、叶绿体和氨基酸含量均显著低于健康植物,而可溶性糖和蛋白质含量显著增加[68,70]。

红豆草灰霉病在河西走廊灌溉农区发生普遍,在甘肃中部干旱区包括榆中、临洮、定西、通渭等地亦有普遍发生,生长后期主要危害花序,使之腐烂干枯,呈白穗状,严重降低种子产量[17,77,98]。

4 发生规律研究

4.1 种带真菌与种传病害

种带病原真菌是病害在时间上进行延续(从一个生长季到另一生长季),空间上进行扩展(从此地到彼地)的主要途径之一,真菌通常是以侵入种子内部、混杂于种子间和粘附于种子外部的方式随种子传播,种子是病原物越冬或越夏的场所之一,带菌种子常是下年初侵染最有效的来源之一[99]。

梁玉珐等[100]发现建植红豆草草地时,种子携带真菌的平均检出率与发芽率呈负相关(r=-0.75),故种子带菌还影响草地的建植。陈林[32]对来自甘肃、内蒙古、新疆3省(区)10产地3个红豆草品种的种子上共分离鉴定出20属25种真菌,其中16种均能不同程度地降低红豆草种子的品质,降低种子的活力指数,影响幼苗生长的健康状况,但这些真菌在田间发生状况缺少调查研究。

4.2 越冬与传播

红豆草白粉病、锈病和灰霉病均属于气传病害,其中白粉病菌主要是以秋季形成的闭囊壳、休眠菌丝或分生孢子在病株或病残体上越冬,锈病的夏孢子在较温暖的地区越冬,冬孢子或休眠菌丝在病残体或多年生红豆草的病株上越冬,灰霉病以菌核或菌丝在病株或病残体上越冬[6,74]。红豆草镰刀菌根腐病、疫霉根腐病、黄萎病和立枯丝核菌根腐病均在土壤中越冬,属土传病害,其中黄萎病菌可通过种子传播[23,101-102]。

4.3 病原侵入途径

红豆草黄萎病菌可通过自然孔口和伤口侵入红豆草种苗和茎等地上部分,也可通过土壤侵入根部[48]。格孢腔环斑病病原从子囊孢子和分生孢子上长出的菌丝是从叶片气孔侵入,不能通过角质层侵入[49]。喷雾接种证实柱格孢叶斑病菌的孢子通过气孔和角质层侵入叶片[51]。

4.4 流行与发病条件

据新疆奇台观测,红豆草白粉病在昼夜温差大、多风、温度20~24℃、相对湿度50%~70%的条件下易于发病,且易发生在较干燥、气温较高的地区或季节[6];红豆草锈病菌因其孢子必须在水滴中萌发,故多湿有利于它的流行[74]。红豆草灰霉病病株在潮湿条件下能产生大量菌核,春天菌核萌发并产生分生孢子,引起初侵染,故相对湿度较高时有利于此病的流行[6]。红豆草黑斑病的最适温度是20~30℃,在高温多雨季节易发生流行,还发现接种于叶片上的菌落保湿时间越长,发病愈严重[69]。红豆草黄萎病病原在碱性土壤中生长活跃;土壤水容量越小,黄萎病发病率越高[48]。

5 防治研究

南志标等[17,98,103]提出建立我国牧草病害可持续管理防治体系,即“以信息技术、生物技术和经济学与社会学的知识为技术支撑,通过抗病品种的利用和对草地的持续管理,并辅以杀菌剂拌种和生物防治等措施,将病害控制在经济阈值水平之下,达到提高草地农业生态系统整体生产力和稳定性的目的”。不同牧草种或品种混播、播种前应用杀菌剂处理种子、科学施肥、合理利用草地和早春焚烧残茬等是苜蓿病害主要的管理措施[104]。

与苜蓿病害防治相比,国内外对红豆草病害防治技术的研究较少,主要为抗病品种选育、混播、焚烧残茬和杀菌剂拌种等方面。

5.1 利用抗病品种

种植抗性品种是防治白粉病和锈病经济而有效的措施[6]。Hwang等[91]研究了红豆草的6个品种或品系对镰刀菌根颈腐烂病(Fusarium solani,F.spp.)的抗性,但未发现存在抗性差异。冷小云[33]比较了红豆草7个品种对链格孢黑斑病和红豆草壳二孢轮纹病的抗性,其中,埃斯里品种的抗性较强。

5.2 生态防治

生态防治即利用一切与环境友好的措施,改善牧草、病原、环境间的关系,使其利于牧草生长发育及环境资源可持续利用,而不利于病原,从而达到控制病害的目的。其主要措施有牧草混播,草地合理利用及焚烧残茬等[17]。在陇东黄土高原,田间条件下分别建立了苜蓿、红豆草、无芒雀麦(Bromus inermis)的单播、两两混播共3个组合处理,苜蓿黑茎病(Phoma medicaginis)、苜蓿褐斑病(Pseudopeziza medicaginis)、红豆草壳二孢茎斑病和红豆草匍柄霉叶斑病4种病害的发病率降低30.5%~72.0%,各病情指数最高可降低17.99~50.36[89]。草地利用方面,适度放牧[105],主要影响土壤呼吸从而影响土壤微生物活动,适时刈割[106]可减少田间病原数量,草地轮作[103]可免除或减少某些连作所特有的危害,合理施肥[107]能为牧草提供均衡的营养,都能减轻病害危害。如:在红豆草灰霉病的防治中,增施磷肥,控制氮肥可增强红豆草植株的抗病能力[6]。对红豆草白粉病、锈病和灰霉病的防治中常在晚秋和早春进行焚烧根茬和枯枝烂叶,降低越冬菌原数量[6]。

5.3 生物防治

病害生物防治是利用有益微生物和微生物代谢产物对农作物及牧草病害进行有效防治的技术与方法。目前,用于植物病害生物防治的生防因子很多,包括拮抗微生物、抗生素和植物诱导因子等[108-109]。如生防菌木霉已广泛用于植物病害防治,其不仅可通过重寄生、竞争、具抗性等性质防治病害,还能诱导植物蛋白质变化及局部系统抗病性[108]。此外合理的草地放牧及抗病品种的利用均属广义生物防治[6]。

5.4 化学防治

化学防治又叫农药防治,是用化学药剂防治病虫害的方法之一。但其易造成生态环境污染,并会通过食物链最终影响畜产品质量及人类健康,故在防治红豆草病害中处于次要地位[103]。带菌的土壤和种子是植物根腐病的初侵染源,采用药剂拌种和土壤消毒能较好的防治红豆草苗期立枯病[27]。用甲基托布津拌种,种子发芽率最高增加115%,田间出苗率提高55%,田间植株地上生物量提高119%,地下生物量提高139%,主要归功于阻滞了种带真菌和根部入侵真菌[110-111],进一步的研究表明,甲基硫菌灵比用硫酸锌铜拌种红豆草能取得更好的效果[112]。

6 问题与展望

红豆草病害的研究存在如下问题:1)总体上研究较少。与苜蓿病害、沙打旺病害等其他牧草病害相比,研究较少,原因可能为红豆草的分布区域和栽培面积有限,对其发生的病害重视不足;另外,有学者认为红豆草的抗病性较强[82,97,113],本身发生的病害较少,目前发生在红豆草、紫花苜蓿、三叶草(红、白)上的菌物病害分别为27,36和37种[17]。已有研究发现,红豆草全草中含多种三萜成分、蒲公英赛醇(taraxerol)、蒲公英甾醇(taraxasterol)、山金车烯二醇(arnidiol)及另一种未知的三萜二醇(C30H50O2),全草提取物对β-羟基-β-甲基戊二酸(HMG)辅酶A、钙通道阻滞剂和胆囊收缩素有明显抑制作用;红豆草还含有豆甾醇、谷甾醇、黄酮类、挥发油、有机酸、树脂、鞣质、香豆素等,其中有某些挥发油和乙醇提取液上清液有止咳、祛痰、平喘作用;煎剂对结核杆菌有抑制作用(体外实验),但红豆草病害少的原因是否与其还有此类物质有关,尚无定论。2)重茎叶病害,轻根病和系统病害。国内外对红豆草常见的茎叶病害报道较多,但对根病害和以黄萎病为主的系统病害报道极少,此与其他植物病害的研究类似,因为茎叶病害的症状明显、病原易于观察,而根病和系统病害的症状难于识别,其病原也难以确定。3)病原鉴定不够准确。红豆草上已报道的病原真菌中,存在不少同属的不同种引致相同症状的病害,其是否为同一种尚待澄清,如,同一植物上的白粉病的病原可能不同,豆类植物上的白粉病菌常见的有2种[78],且有性态和无性态的形态特征不同,分类地位的归属不同,需仔细甄别。镰刀菌根腐病的病原也有多种,常见的为尖镰孢和腐皮镰孢。而红豆草壳二孢病害,伊朗发生的报道为Ascochyta fabae,在英国发生的鉴定为Ascochyta orobi,而在我国发生的鉴定为Ascochyta onobrychis,故我国发生的是否与其他国家的不同种存在疑问。此外,红豆草上发生的链格孢有Alternaria onobrychis和Alternaria tenuis两种,其发生区域和症状特点有何异同尚无研究。4)对其危害了解不足。由于诸多研究仅局限于病害发生现状的调查,极少开展危害程度研究,因此,在生产上缺少是否需要防治的依据,特别是尚无对病害是否产生菌物毒素等直接危害家畜的研究。5)研究重点不突出。由于茎叶病害容易发现,对其研究较多,虽然茎叶病害影响草产量、草品种和草地持久性,但其重要性远不如根病和系统性病害,因为后者可导致草地衰退,缩短草地使用年限,造成更大的经济损失,然而对其研究的难度也更大。因此,哪些病害是红豆草生长的最主要限制因素尚未明确。

然而,随着我国农业结构的调整和对生态建设的重视,红豆草作为优良牧草,其栽培面积将可能增加,红豆草病害种类、发生面积和危害程度均将可能增加,对红豆草病害的研究将广度和深度2个方面深入,首先从广度上甄别每种病害的危害程度,筛选出重要病害作为研究重点,其次深度上对发生规律和防治方法进行系统研究,特别是对其病原的鉴定将更多地依赖分子生物学技术加以准确鉴定,对根病、系统性病害等严重影响草地持久性的病害,以及可能对家畜造成毒害的病害有必要投入更多的科研力量。确定研究重点、加强监测、制定切实可行的防治策略是当务之急。