医护人员视野下患者参与医疗安全意愿和行为的调查分析*

◆张斌渊 李 军 贾丽苹 贾 昊

张斌渊 李 军 贾丽苹 贾 昊

上海交通大学医学院附属仁济医院 上海 200127

患者安全,是指患者在接受医疗服务过程中,尽可能不发生或降低对患者心理、生理方面的损害[1]。WHO 于 2006年正式提出了“患者参与的患者安全教育、促进医疗质量的改进”等6个行动计划,希望患者积极参与患者安全[2]。中国医院协会在2008年公布的“患者安全目标”中,“鼓励患者参与医疗安全”首次被纳入目标之一。在医院等级评审工作中,也有“主动邀请患者参与医疗安全管理”的评审项目。研究证明,患者参与能够规避医疗风险,提高医疗质量[3],但这些参与行为需要医护人员的宣传、引导和鼓励。本研究通过调查问卷的方法,了解医护人员在患者参与医疗安全过程中的参与意愿、参与行为及其它相关情况,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象

采用方便抽样方法,抽取上海市某院非手术科室、手术科室、急诊科医师、护士共300名医护人员进行调查。入选条件:(1)临床一线工作人员;(2)从事临床工作满2年;(3)同意参加本次抽样问卷调查。

1.2 方法

1.2.1 研究工具 在参阅大量文献、专家咨询的基础上,由本课题组自行设计调查问卷,经课题组讨论、修改后形成。经预调查验证问卷的信度,内部一致性Cronbach's α=0.81。咨询 7位长期从事医院管理的专家,得到问卷内容效度为0.97,表明该问卷具有良好的信度和内容效度。

问卷由两部分组成:(1)医护人员的一般社会人口学特征,包括性别、职业、年龄、职称、科别、学历等;(2)医护人员对于患者参与医疗安全的参与意愿、参与行为及其它相关内容等,每部分内容包含若干条目。其中,经课题组讨论并咨询专家后,对于参与意愿和参与行为的内容,采用分级评分法,以便对不同医护人员的情况进行比较。

1.2.2 资料收集 由经过统一培训的调查员,向调查对象详细介绍调查目的,并仔细讲解填答方式及注意事项,同时确保调查对象在不受干扰的情况下自行填答。问卷当场发放当场回收,调查员回收时剔除不合格的问卷。共发放问卷300份,回收280份,问卷回收率93.3%,其中有效问卷 270份,有效率96.4%。

1.3 统计学处理

将有效数据录入 Excel,采用SPSS16.0进行统计分析,计量资料采用均数 ±标准差表示,方差分析;计数资料用例数、百分比表示;检验水准 α=0.05,P <0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 医护人员的一般社会人口学特征见表1

表1 医护人员的一般社会人口学特征(n=270)

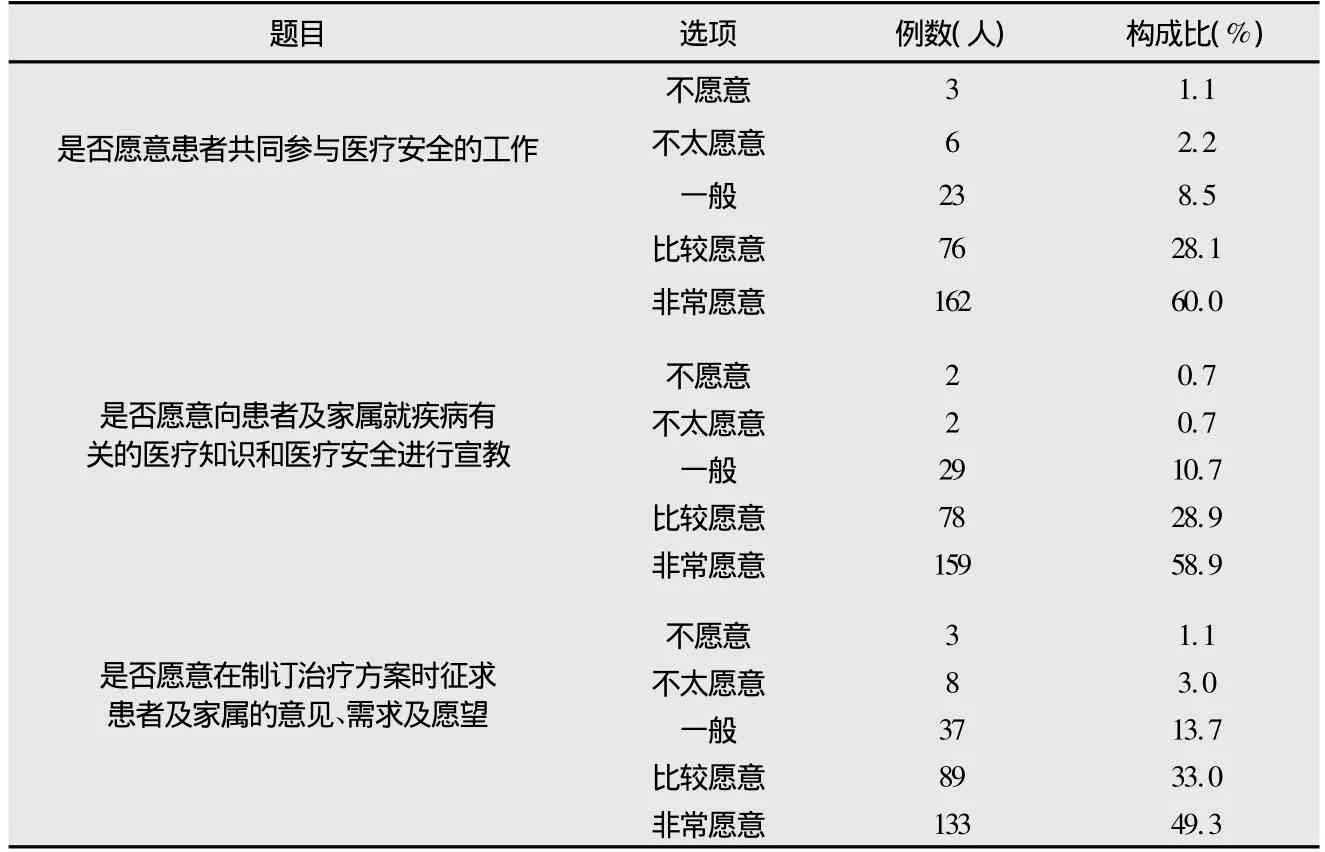

2.2 医护人员就患者参与医疗安全的参与意愿分析见表2

表2 医护人员就患者参与医疗安全的参与意愿(n=270)

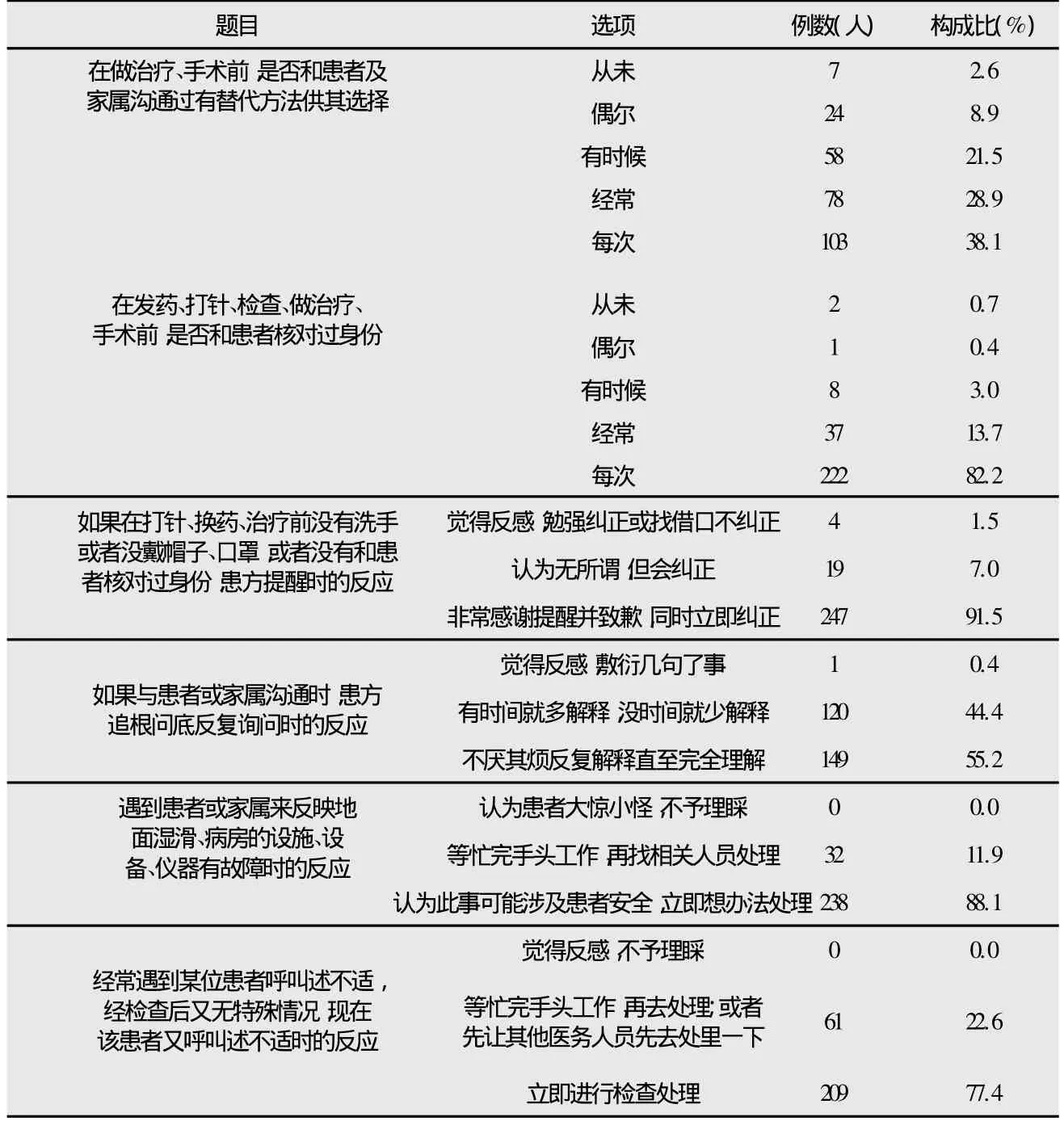

2.3 医护人员就患者参与医疗安全的参与行为分析见表3

表3 医护人员就患者参与医疗安全的参与行为(n=270)

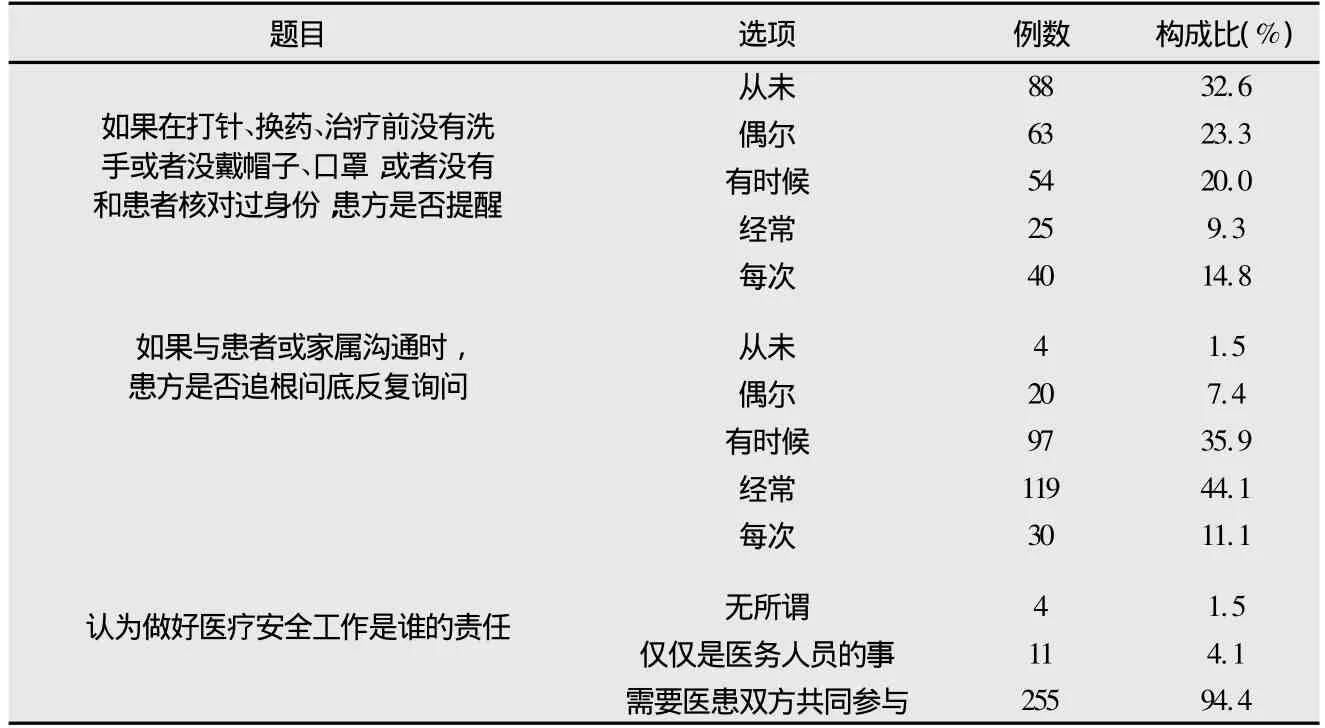

2.4 患者参与医疗安全的其它内容(单选)分析见表4

表4 患者参与医疗安全的其它内容(单选)(n=270)

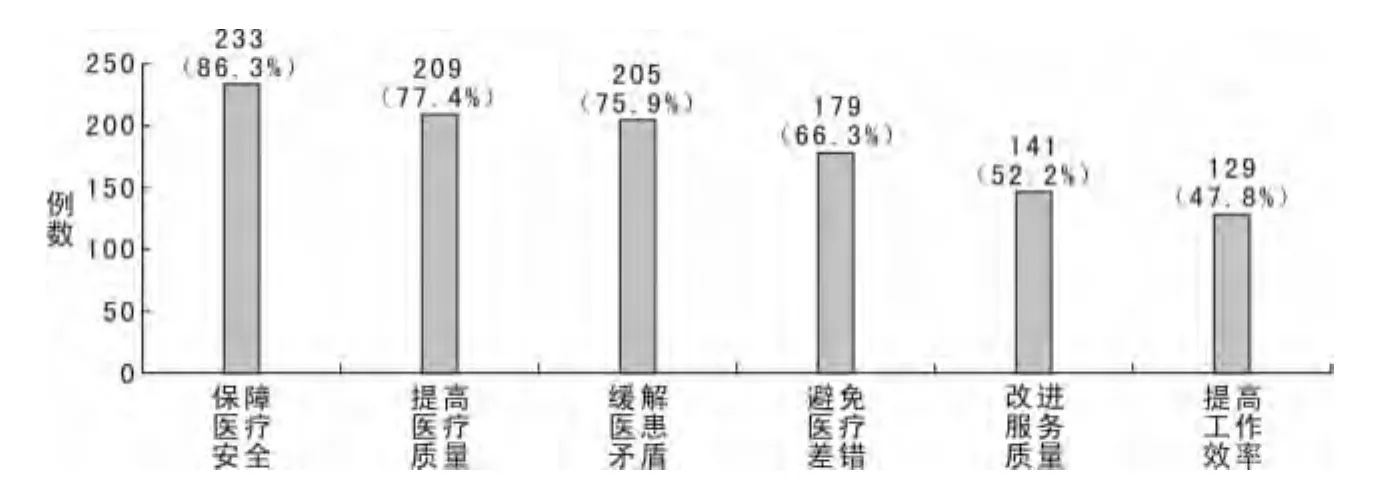

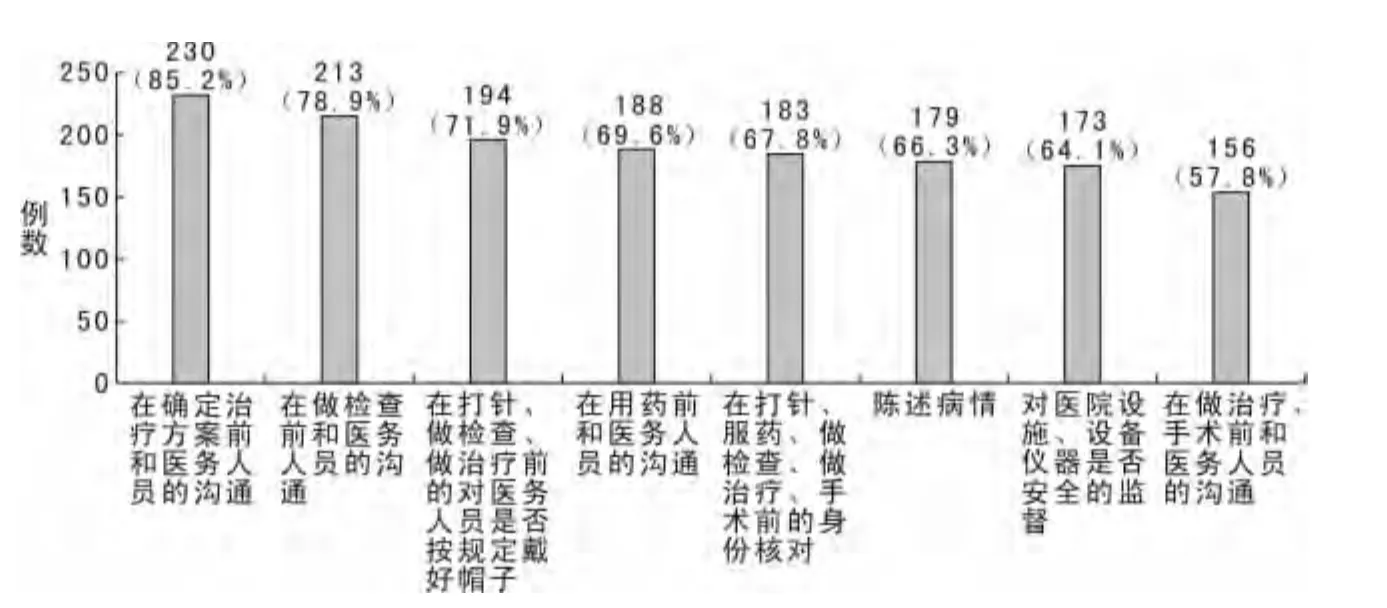

2.5 患者参与医疗安全的其它内容(多选)见图1、图2

图1 认为患者参与医疗安全的作用(n=270)

图2 可以考虑让患者一起参与医疗安全工作的环节(n=270)

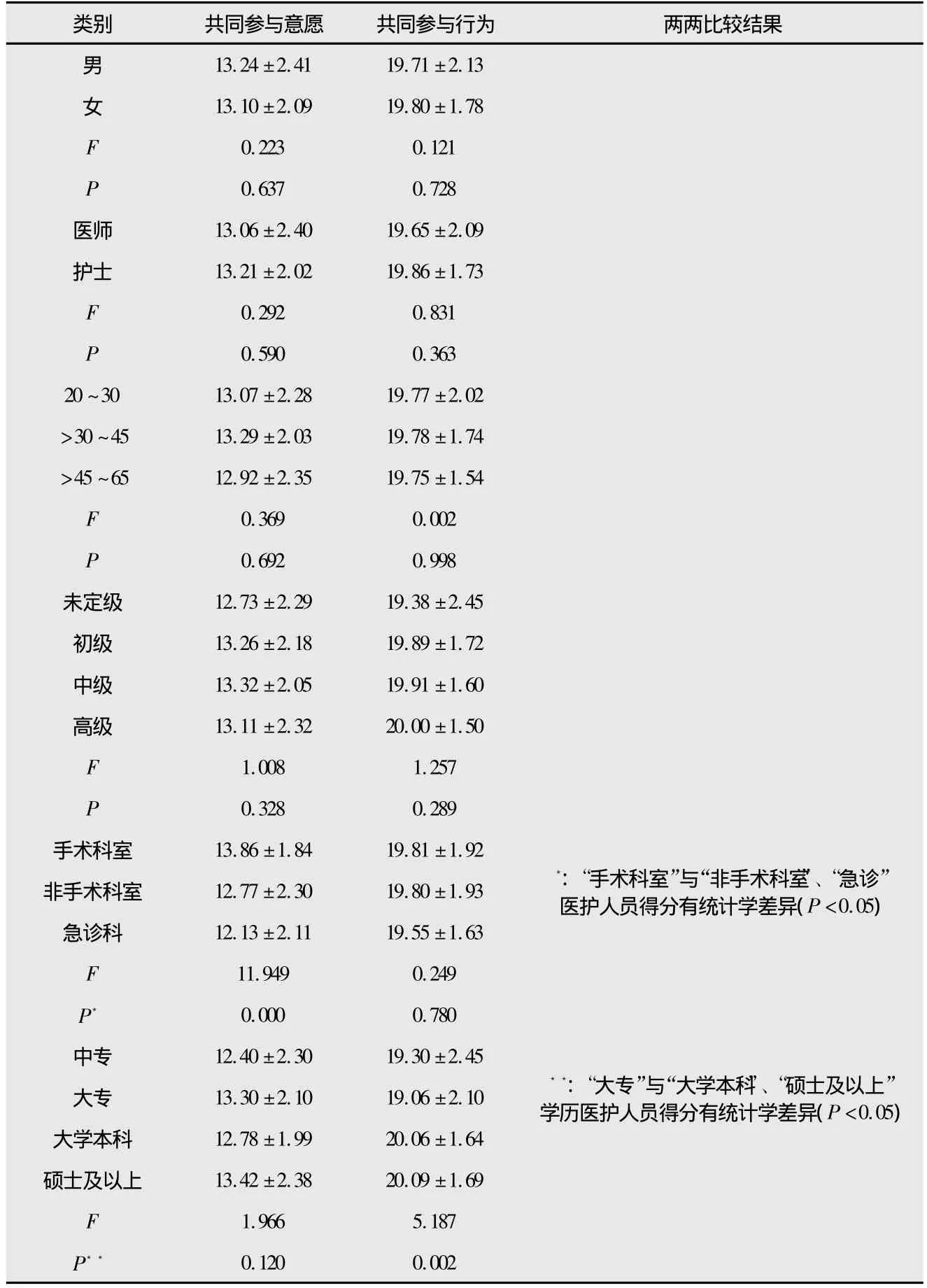

2.6 分级评分法结果见表5

从统计结果来看,关于“医护人员就患者参与医疗安全的参与意愿”在不同科室的医护人员中得分有统计学差异。关于“医护人员就患者参与医疗安全的参与行为”方面,在不同学历的医护人员中得分有统计学差异。

3 结果分析

3.1 医护人员对患者参与医疗安全持认可态度

本次调查显示,在“是否愿意患者共同参与医疗安全的工作”、“是否愿意向患者及家属就疾病有关的医疗知识和医疗安全进行宣教”和“是否愿意在制订治疗方案时征求患者及家属的意见、需求及愿望”等条目中,选择“非常愿意”的比例基本上都达到50%以上,“非常愿意”和“比较愿意”的构成比之和均超过80%,说明医护人员就患者参与患者安全持认可态度。

3.2 医护人员在患者参与医疗安全中参与行为情况分析

3.2.1 对提供治疗替代方案、身份核对等安全环节的重视程度不够 表3显示,在“在做治疗、手术前,是否和患者及家属沟通过有替代方案供其选择”和“在发药、打针、检查、做治疗、手术前,是否和患者核对过身份”的条目中,选择“每次”的比例分别为38.1%和82.2%,而根据相关规定,这两项均要求达到100%,显然医护人员对此重视程度不够,而后者要明显好于前者。在实际工作中,可能与身份核对工作的要求提出时间较早、开展的培训较多、且有规范的考核要求有关,所以要比提供治疗、手术替代方案的告知工作做得好。

表5 分级评分法结果(X±S,n=270)

3.2.2 与患者沟通的态度积极

在遇到患者提醒时,医护人员的态度积极。如对于“如果在打针、换药、治疗前没有洗手或者没戴帽子、口罩,或者没有和患者核对过身份,患方提醒时的反应”,91.5%的医务人员会“非常感谢提醒并致歉,同时立即纠正”。对于“如果与患者或家属沟通时,患方追根问底反复询问时的反应”,55.2%的医务人员选择“不厌其烦反复解释直至完全理解”。对于“遇到患者或家属来反映地面湿滑、病房的设施、设备、仪器有故障时的反应”,88.1%的医务人员会“认为此事可能涉及患者安全,立即想办法处理”,其余 11.9%的医务人员会“等忙完手头工作,再找相关人员处理”,没有人会认为“认为患者大惊小怪,不予理睬”。对于“经常遇到某位患者呼叫不适,经检查后又无特殊情况,现在该患者又呼叫不适时的反应”,77.4%的医务人员选择“立即进行检查处理”,其余22.6%的医务人员选择“等忙完手头工作再去处理,或者先让其他医务人员先去处里一下”,没有人会认为“觉得反感,不予理睬”。

3.3 患者实际参与医疗安全的参与度不高

在医护人员看来,患者遇到需要提醒医护人员时,直接干预的比例不高,在“如果在打针、换药、治疗前没有洗手或者没戴帽子、口罩,或者没有和患者核对过身份,患方是否提醒”的条目,选择“从未”和“偶尔”的比例分别为32.6% 和 23.3%,而选择“每次”和“经常”仅为 14.8% 和 9.3%。在“如果与患者或家属沟通时,患方是否追根问底反复询问”的条目,选择“每次”和“经常”的仅有11.1%和 44.1%。有研究表明,这可能与患者想提醒、但害怕引起医务人员的反感有关。

3.4 医护人员对于患者参与医疗安全持认同态度

调查结果表明,医护人员比较认同“做好医疗安全工作需要医患双方共同参与”这样的观点,选择比例达到94.4%;而选择“仅仅是医务人员的事”或者抱着无所谓的态度的比例非常小。说明医护人员对于患者共同参与医疗安全持认同态度,这为患者参与医疗安全工作奠定了很好的基础。

3.5 医护人员认为“患者参与医疗安全的作用”主要是保障安全与质量

选择率排在首位的是“保障医疗安全”,选择率为 86.3%;选择比例超过2/3的有“提高医疗质量”、“缓解医患矛盾”和“避免医疗差错”。显然,医务人员认为“患者参与医疗安全的作用”主要是保障医疗安全与质量。

3.6 医护人员认为在多个环节中均可考虑让患者及家属共同参与医疗安全工作

在问卷的8个选项中,除“在做治疗、手术前和医务人员的沟通”的选择率为57.8%外,其余选项均在60%以上。可见,医护人员认为在医疗活动的多个环节中均可考虑让患者及家属参与医疗安全工作。

3.7 不同医护人员在患者参与医疗安全中参与意愿、参与行为的差异

在患者参与医疗安全的参与意愿中,与医护人员的性别、职业、年龄、职称、学历等无关,与所在科室有关。结果显示,手术科室的医护人员对于患者参与医疗安全的参与意愿大于非手术科室和急诊科,可能手术科室的医护人员觉得医疗风险更大,更需要共同参与。

在患者参与医疗安全的参与行为中,与医护人员性别、职业、年龄、职称、科室等无关,与不同学历有关。结果显示,高学历医护人员在患者参与医疗安全的参与行为的参与度大于低学历医护人员,这可能与医护人员的受教育程度相对较高,对医疗风险较为敏感,所以对医疗安全的共同参与行为更积极主动。

4 建议

4.1 鼓励患者积极主动参与医疗安全

长久以来,患者被看作是单纯的医疗服务被动接受者,但实际上患者能够在规避医疗风险中发挥重要作用。在医疗过程中,患者可以成为有效的监督者,患者的积极参与能促进医疗信息透明化,有助于提升安全等级。如果患者在诊疗过程中有疑问却未能及时表达,将会严重影响医疗安全。因此,应当鼓励患者“打破沉默”,积极主动参与到医疗安全工作中来[4],这不仅可以更好地落实患者的知情同意权,而且对于提高诊断的准确性和治疗效果、促进医疗质量与安全都有重要意义。

研究表明,在医疗过程中,患者更多倾向于向医护人员提供详尽的病史资料,并在治疗过程中及时反馈信息,主动询问和诉说病情。但在主动询问治疗药物和手术治疗的正确性方面,缺乏主动维护意识和行为,不愿对医护人员的执业行为进行质疑[5]。如医护人员在诊疗前是否洗手、护士发药或加输液药物时是否主动核对身份等。这可能是患者对主动提出和医护人员安全行为有关的问题、表达对医疗服务的不满存在顾虑有关;另一方面也说明患者远未意识到自己在参与患者安全,有效防范医疗活动差错、减少不良事件发生和保障自身安全等方面的作用。因此,医院应当适当引导患者进行投诉和反馈,营造良好的沟通环境。同时,鼓励患者主动报告不良事件,因为相对于医护人员,患者可能更早地发现不良事件,为解决问题争取时间。患者在遇到疑问时,一定要勇于表达,因为详细地向患者告知是医护人员的法定义务,良好的沟通有助于提升患者安全。

4.2 提升患者的共同参与意识与自身医疗安全意识

医护人员要把患者安全、患者权益放在第一位,才能够真正接纳患者的监督,医护人员的态度是实现患者参与的前提,更是建立良好医患关系和提升医疗安全的基础[6]。因此,要组织医护人员学习和培训,积极改变其认知及理念,促使医护人员在工作中发挥积极作用,鼓励患者参与,并及时给予患者回馈。

提升患者参与医疗安全的意识,也要充分发挥患者的主观能动性。在这种互动参与的模式中,医患双方需要平等相待,这样才易于改善两者关系,进一步弥合双方固化的矛盾。同时这也可使患者和医方实现换位思考,一方面医护人员能够体会到患者对于自身健康的关注;另一方面患者在参与过程中,也能了解到医护人员在医疗过程中所承担的风险和压力,自觉配合医护人员。

另外,医护人员一定要提高自身的医疗安全意识,严格按照相关规章制度、诊疗常规和技术操作流程执行。

4.3 注重信息交流,充分与患者沟通

医患沟通不足是医疗差错发生的重要因素。调查显示,绝大多数患者希望了解自己的病情、诊断和治疗方案等,但是医护人员由于各种原因,没有给予相应的回应,打击了患者的参与积极性。医患沟通可以说是最低程度的患者参与,因为知情同意是患者的基本权利,而有效的沟通不仅能满足患者的知情权,还有助于消除医疗隐患[7]。

针对患者医疗知识缺乏等问题,医护人员应注重医疗信息交流,积极向患者提供与检查、治疗等有关的医疗信息。可通过组织患者学习相关医疗安全知识[8],使其充分理解疾病的风险和不确定性,最终实现消除诊疗活动中的细小隐患,保障医疗安全、提高医疗质量的目标。

[1]李晓芳,叶旭春,姜安丽.医务人员对患者参与患者安全认知的研究进展[J].中华现代护理杂志,2012,18(5):497 -499.

[2]张鸣明.倡导患者参与的病人安全活动、建设医患和谐社会环境[J].医学与哲学(临床决策论坛版),2006,27(6):9-11.

[3]凌秋英,张晋昕,许璧瑜,等.住院患者参与患者安全建设的情况及其影响因素分析[J].护理学报,2010,17(8):16 -18.

[4]张向阳,陈 春,温建明,等.医疗机构患者安全风险因素实证研究[J].中国医院,2012,16(6):27 -31.

[5]李 娟,赵庆华,肖明朝,等.住院患者参与患者安全行为意愿的现状调查研究[J].护士进修杂志,2012,27(7):643 -645.

[6]明 星,周 立.内科医师对患者参与用药行为的影响[J].解放军医院管理杂志,2011,18(12):1156 -1158.

[7]张韶红,张斌渊,陆晔峰.住院患者参与医疗安全的态度和行为倾向的调查分析[J].2012,12(7):11 -13.

[8]王兆霞.医疗安全管理应注意患者参与[J].中华医院管理杂志,2012,28(5):359-361.