饶平苏区革命史略

土地革命战争时期,饶平、平和、大埔、诏安四县人民在中国共产党的领导下,创建了饶和埔诏苏区。它连接了闽西苏区,并先后隶属于闽西特委、闽粤赣特委、闽粤赣省委、福建省委领导,成为中央苏区的重要组成部分。

早在1926年1月,饶平就建立了中共地方组织,是闽粤边各县建立党组织较早的地区。1927年7月成立中共饶平县委,书记杜式哲。此后开展了第一次攻打饶平县城、浮山暴动、支援大埔县高陂暴动等一系列武装斗争。同年10月,朱德率领南昌起义军2000多人抵达饶平,并支援饶平农军第二次攻克饶平县城。朱德在茂芝全德学校召开军事会议,作出“穿山西进,直奔湘南”的正确战略决策。

饶平是闽粤边区建立党组织、开展武装斗争和建苏分田较早、影响较大的地区。饶平红色割据区域的形成,为饶和埔诏苏区的创建奠定了坚实基础。

全盛时期的饶平苏区

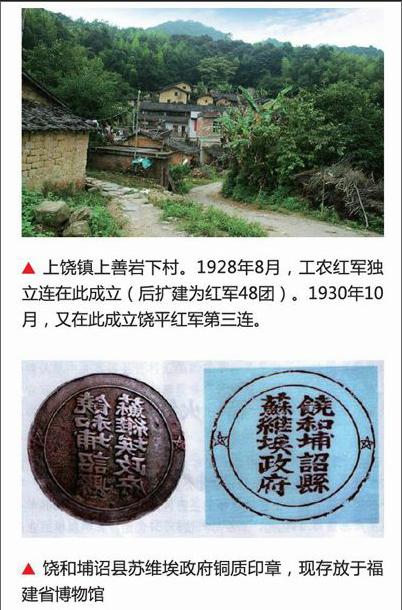

1929年10月,饶平、大埔、平和召开三县联席会议,成立军联委机关。饶平县委和三县军联委收编国民党蒋光鼐部驻饶第三营第十三连起义部队,并以这支起义部队为基础,创建了红军四十八团。之后,迅速扫除了饶平北部、大埔东部、平和长乐一带民团和反动据点,饶和埔边境遂连成一片。当月,毛泽东、朱德率领的红四军开赴东江后,饶和埔与闽西革命根据地连成一片。

1930年11月,中共南方局根据《中央政治局关于苏维埃区域目前工作计划》的指示精神,决定由闽西特委负责改组整合饶平县委、平和县委、大埔县委,成立中共饶和埔县委,统一领导饶平、平和、大埔的赤色区域和白区革命工作。同年12月,饶和埔县委在大埔县和村成立,书记丘宗海。饶和埔县委把原饶平、大埔、平和三县所辖地区划分为10个区,饶平分黄冈、浮山、上饶3个区,不久又将饶平的九村和大埔的光德瓷业区划为第十一区。饶和埔县委成立后,属于闽西苏区管辖范围。

1931年2月,饶和埔县工农兵贫民代表大会在大埔大产泮村召开,成立饶和埔县苏维埃政府,选举陈彩芹为主席,委员有连铁汉、詹瑞兰、谢卓元、刘振群、张华云等人。会议第三天因敌人重兵包围而中断。饶和埔县委、县苏干部在饶和埔独立营和红军第三连掩护下,部分领导人转移到饶平的白花洋村,建立白花洋据点,饶和埔革命指挥中心从大埔转到饶平。同时,恢复饶平第三区区委、区苏,县委委员谢卓元兼任区委书记,詹涌波任区苏主席,继续领导上饶建苏分田的斗争。不久,县委书记丘宗海、县苏主席陈彩芹在转移途中相继牺牲,饶和埔县委、县苏又从白花洋村转移到诏安秀篆石下村,继续开辟饶平、诏安边境根据地。这个时期,闽西苏维埃政府对饶和埔苏维埃政府红军扩编、财政等工作作出了具体部署,饶平相应地承担了闽西苏维埃政府下达的任务。

为恢复和发展饶和埔革命根据地,1931年4月,中共闽粤赣特委派原饶平县委书记刘锡三接任县委书记,饶和埔县委改称为饶和埔诏县委,依然辖11个区。同年6月,中共闽粤赣特委派陈明昌到饶和埔诏县委任委员,传达省委扩大红军、纠正错误“肃反”的指示。饶和埔诏县委停止了“肃反”,扩大饶和埔诏红军第三连。此后,红三连多次打击饶平境内深峻、九村等地的反动民团,恢复了进入闽西的通道。同年9月,中央苏区第三次反“围剿”后,闽粤赣苏区及时打通与饶和埔的联系,使赣南、闽西很快连成一片。同年11月,余丁仁等3人代表饶和埔诏县到江西瑞金出席中华苏维埃第一次全国代表大会。

从1930年12月饶和埔县委成立至1931年底的一年多时间,县委、县苏在饶平境内开展建苏分田、武装斗争进入全盛时期。正如1930年12月国民党县长林世恩向东区绥靖公署报告所描述:“去岁入夏以来,上饶等处共匪,设伪政权,划地分田,几成燎原之势……县属大半区乡自经共匪之祸乱,民心浮动……”。

据饶平县志记载,1928年后饶平全县共划为9个行政区,而1930年12月至1931年底,饶平苏区覆盖了上饶、在城、浮山、钱东、黄冈5个区的范围,占全县行政区半数以上。

巩固发展时期的饶平苏区

1932年4月,中央红军攻占闽南重镇漳州,推动了饶和埔诏革命形势的发展。同年6月,饶和埔诏在诏安石下村召开工农兵代表大会,成立饶和埔诏苏维埃政府,余丁仁任主席,谢卓元任裁判部长,陈明昌任军事部长,同时设立军事、粮食、土地三个委员会。同年7月,县委召开扩大会,根据苏区中央局关于“扩大苏区到广东境内,恢复和发展饶和埔苏区”的指示精神和饶和埔诏苏区的革命斗争形势,作出《关于夏收斗争与“八一”工作布置》,提出“组织和发动群众,开展抗租、抗税斗争,重申土地革命,扩大游击”战争方针。会后,县委分头开展工作,第三、第四、第五、第九和第十一区的区委和苏维埃政府得到了恢复,有198个村继续进行分田。同时,在饶诏边境的一区黄冈、二区浮山建立了后方军械修造厂,创办消费合作社和医疗所,并在白区饶平县城秘密设置购销站,千方百计筹集苏区军民急用物资。在苏区工作恢复的同时,也遭受敌人重兵的反复围剿,革命力量损失惨重。同年11月,陈明昌等9人于上饶的双善、岩下、鸟市里、里坑村一带开展游击活动,在里坑村与国民党军队战斗中牺牲。

1933年春,余丁仁代理饶和埔诏县委书记。刘锡三转到饶平浮山打石埔村养病,继续指导浮山、黄冈区一带开展抗租、抗税斗争,开展土地革命,扩大游击战争工作。同年9月,刘锡三在饶平浮山打石埔村遭敌人围捕牺牲。同月,福建省委派赖洪祥接任县委书记。同年10月,刘万士出席在汀州召开的福建省苏维埃代表大会。1934年1月,刘万士又代表饶和埔诏县到瑞金出席中华苏维埃第二次全国代表大会。

“福建事变”之后,饶和埔诏革命力量有所恢复。1933年11月,福建省第三次党代表大会后,饶和县承担扩大红军任务150名。同月,赖洪祥和张崇带领游击队到岩下、磜头一带,进行恢复上饶苏区工作。余丁仁率领部分工作人员,转到诏安的深湖和饶平的赤坑一带乡村发展诏(安)黄(冈)新区。不久,发展了一支200多人的赤卫队伍,革命力量扩大到饶平的渔村、下蔡、赤坑一带,从而同第二区的景坑、新营和湖岭一带游击区连成一片。年底,共产党员文锡题带领红军游击队近千人,驻扎在饶平坪溪乡的大埔、下社根据地,抗击驻潮汕的国民党邓龙光部。

1934年4月,余丁仁和张崇带领游击队和赤卫队200多人,在潮澄澳红三大队的配合下,拔除了饶诏边境黄牛山“白扇会”反动据点,从而使诏黄游击区得到发展。同年7月,赖洪祥因病疗养,福建省委又派许其伟代理县委书记,加强饶和埔诏县委领导。当年,饶诏边境特别是饶平境内共产党游击队活动频繁,给国民党政府军队造成巨大打击,国民党政府被迫撤换饶平县长,集中反动力量加大对境内共产党游击队的镇压。

从1932年至1934年秋,饶平境内苏区处于巩固发展时期,苏区面积变动不大,仍覆盖了一区、二区、三区、十一区的上饶、饶洋等14个镇场的大部分乡村,苏区面积1000.5平方公里,占全县总面积的59%。endprint