微媒体环境下大学生移动学习探究

钱 莉

(浙江中医药大学信息与教育技术中心 浙江 310053)

0 引言

计算机网络、移动通信技术、智能手持终端的高速发展衍生出微博、微信、微视频、微课程等一系列“微”产品,在生活节奏日益加快的现代都市中,这类简单便利、微小可移动的新型媒体受到人们追捧。据 CNNIC(中国互联网络信息中心)发布的最新数据,截止2013年12月,我国微博用户规模为2.81亿,手机微博用户数为1.96亿。2013年1月15日,腾讯微信宣布用户数量达到3亿。微媒体环境已悄然进入我们的生活与学习。那么,在微媒体的影响下,大学生的上网行为呈现出怎样的变化,这对移动学习又将带来怎样的改变,本研究通过实证调查和分析,对在微媒体环境下开展移动学习提出了若干建议。

1 调查对象与方法

本次调研选取的对象是作者所在高校中参加2014年ITAT(全国信息技术应用培训教育工程)技能考试的学生,该部分学生来自于大一到大三各年级各专业,分布均匀,符合抽样调研的要求。其次,他们对信息技术的应用情况普遍较好,乐于尝试新媒体环境,对本研究而言更具代表性。

调查方法采用随机抽样。调查问卷为在查阅文献的基础上自行设计而成,共有13个题目,分别从手持终端设备、微媒体产品使用情况、微媒体环境对学习的影响、微学习策略四个递进的维度设置问题。调查方式采用网络调查,依托 Blackboard网络教学平台的调查管理器功能,共向300位学生开放问卷调查系统,得到261份有效测试,回收率为87%。对所得数据用Blackboard平台中的系统统计工具进行统计和分析。

2 调查结果及分析

2.1 大学生上网基本现况

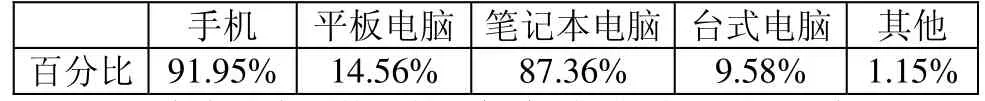

网络通信技术的高速发展和无线网络的普及为移动上网提供了环境支持,尤其是大学校园里免费且无处不在的wifi给学生提供了开放的上网环境。表1的数据显示,有91.95%学生使用手机上网,远远高于其他上网工具比例,其次是笔记本电脑,也体现了可移动方便携带的特点。这说明大学生群体的上网行为已呈现出移动性和泛在性。

表1 大学生日常上网工具情况

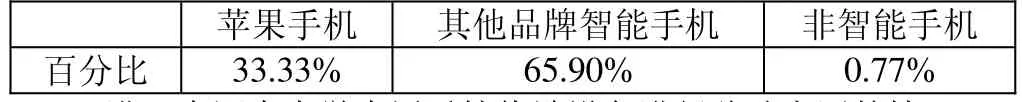

再调查大学生所使用的手机类型,如表2所示,有99.23%学生使用智能手机,其中的33.33%使用苹果手机,占了不小的比例。由此可见,智能手机已在大学生群体中全面普及,移动上网体验和性能最优的苹果手机普及率也已达到三分之一,手持终端设备已基本能满足移动学习的开展。

表2 大学生所用手机类型

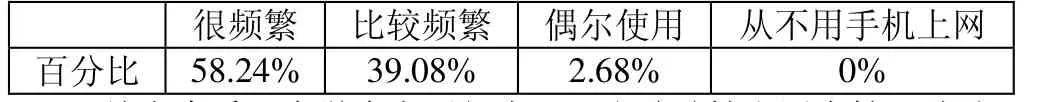

进一步调查大学生用手持终端设备进行移动上网的情况,如表3,0%学生从不手机上网,移动上网行为已全面普及,且58.24%学生表示很频繁,39.08%学生表示比较频繁,这说明移动上网行为已融入大学生的生活和学习。创设良好的移动学习环境,利用有效的教学策略引导大学生开展移动学习是当前高校教师需要重点关注的。

表3 大学生手持终端设备上网频率情况

综上来看,大学生上网行为呈现出移动性和泛在性,移动上网已成为大学生日常生活和学习的一部分,各类手持终端设备也基本能满足移动学习的开展。

2.2 微媒体使用现况

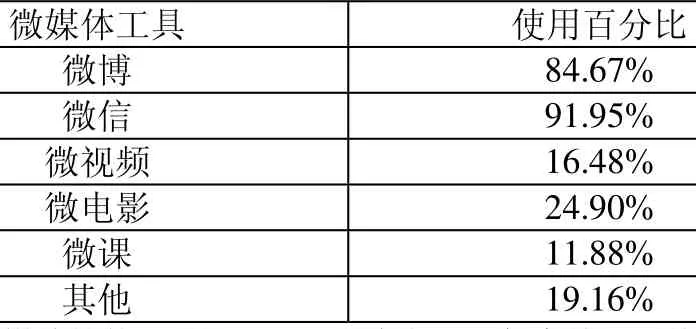

移动上网的普及使得种类繁多的微媒体应运而生,我们选取了目前应用最为广泛的微媒体工具进行调查,结果显示,微信使用率最高,占 91.95%,其次是微博为84.67%,而使用过微课的学生仅有11.88%。这值得我们思考,如何利用微信和微博开展大学生移动学习,如何将微课普及化。

表4 各类微媒体被使用率

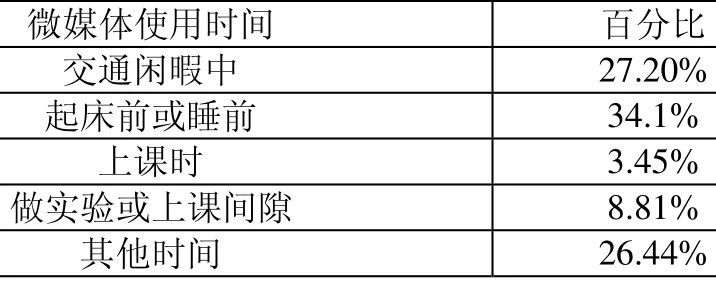

对微媒体的使用时间段进行调查发现,起床前或睡前、交通闲暇时使用频率最为密集,比例达34.1%和27.20%,碎片时间段的使用率较高,可见移动学习中应运用微媒体工具开展碎片化学习。

表5 微媒体使用时间情况

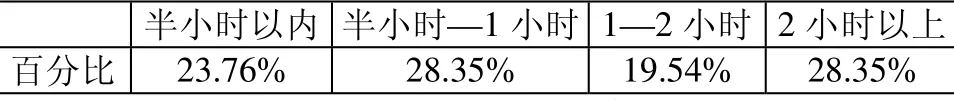

再对从大学生每天使用微博或微信的时长调查,分布较为均匀,无显著差别。

表6 每天使用微博或微信时长

综上可见,微信和微博的使用率极高,利用好这两种工具来辅助教学合适且必要,尤其是引导学生开展有效的碎片化学习。而微课资源虽然在政府相关部门和学校的推动下已建设得较为丰富,但学生使用率低,需进一步努力提高资源价值。

3 微媒体环境下开展移动学习的相关建议

伴随着第一代90后毕业,如今的大学校园中已是清一色的“互联网原住民”,他们接受能力强,乐于尝试新型学习方式,调查结果中显示,有61.69%学生表示微博、微信、微视频等微媒体对自己的学习产生较大或极大的影响,虽不知影响是利是弊,但足以可见微媒体对大学生群体的影响力之大,若教师能借助微媒体开展有效学习,将会达到事半功倍的效果。为此,我们以基于微信平台建设一门课程为例,分别从微学习单次最佳时长、微课程类型、学生关注要素三个方面进行调查,为广大教师借助微媒体工具开展移动学习作参考。

表7 微媒体对学习产生的影响程度

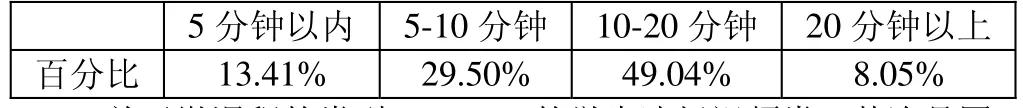

首先,对微学习课程时长的调查中,近一半学生认为10-20分钟的单次学习时长最为合适,其次是5-10分钟。5分钟以内时间过短,尚未进入学习状态,而超过20分钟将引起学习疲劳,导致思维分散,降低学习效率。10-20分钟无疑是碎片化学习的最佳时长。

表8 微学习单次学习时长

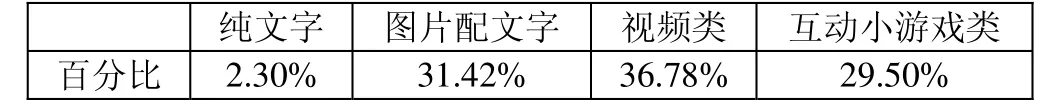

关于微课程的类型,36.78%的学生选择视频类,其次是图片配文字和互动小游戏类,而纯文字类明显不受学生欢迎。当前情况来看,政府相关部门、各大高校正如火如荼开展开发慕课、微课程等活动,这类课程基本上是视频形式,正符合学生的选择倾向。

表9 微课程类型倾向调查

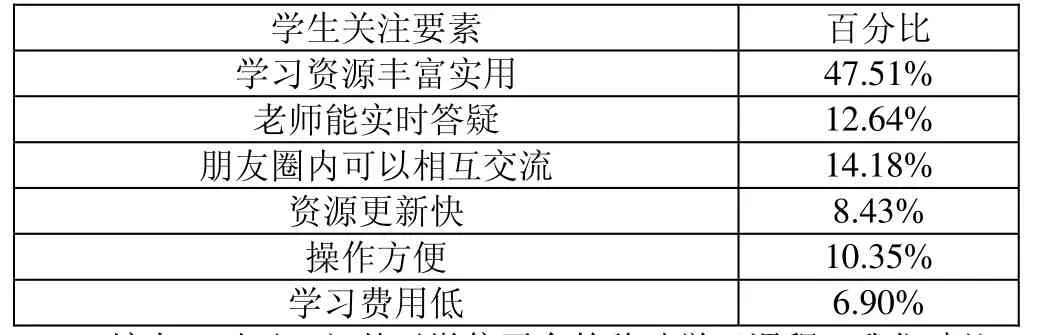

那么,对于一门在微信上学习的系统课程,学生最关注哪些要素呢,从比例排序来看,依次是:学习资源丰富实用、朋友圈内可以相互交流、老师能实时答疑、操作方便、资源更新快、学习费用低。对于学习者来说,资源仍是首要且重点关注要素,教师在建设微课程时候,切不可忽视。而在课堂教学中受到一定限制的生生和师生交互,在微平台学习中却有更广阔的发挥空间,这也将是吸引学生学习的重要要素。

表10 学生关注要素调查

综上,对于一门基于微信平台的移动学习课程,我们建议教学内容主要以视频形式呈现,可以辅助添加图片配文字内容或者互动小游戏。单次学习时长,即单个教学视频时长 10-20分钟为宜,若是互动小游戏,也建议能在类似时间内过关卡,若是单篇文章,则建议能在5-10分钟读完。教学资源要求丰富实用,符合学生需求。教学交互也不可少,教师可针对学习过程中的重、难、易错知识点定期开展微社区论坛讨论,为学生提供相互交流的平台,同时,鉴于移动学习的便利,教师应及时回复学生发来的问题,尽量实现实时答疑。此外,教师在用微信或者其他微媒体工具建设微课程时,还应设置清晰的阶段性学习路径导航,该导航无需面面俱到,短小精悍、思路清晰为佳,可以根据学习阶段的递进来更新和调整路径导航以及对应的学习内容。

微媒体工具的丰富为教育实践领域也带来了帮助,如何充分利用好各种不同工具的优点,完善网络教学策略,探索面向当代大学生多元化和个性化学习需求的教学模式,是我们今后需要进一步研究的目标。

[1]姚巧红,王健,李玉斌,李雁云.大学生网络学习情况调查研究[J].电化教育研究,2010,(7):57-68.

[2]李玉斌,武书宁,姚巧红,褚芸芸.大学生网络学习行为调查研究[J].电化教育研究,2013,(11):59-65.

[3]肖升,何珍珍,李勇帆.微群及其在微学习中的应用[J].电化教育研究,2013,(6):28-33.

[4]中国互联网络信息中心.中国互联网络发展状况统计报告[].2014年1月.