司法如何保护婚姻

——基于离婚案件二次起诉现象的分析

姜金良,朱振媛

(扬州市中级人民法院,江苏 扬州225009;中国人寿财产保险集团总公司,北京100032)

司法如何保护婚姻

——基于离婚案件二次起诉现象的分析

姜金良,朱振媛

(扬州市中级人民法院,江苏 扬州225009;中国人寿财产保险集团总公司,北京100032)

对法院婚姻诉讼中二次起诉现象的实证分析表明,法院对首次离婚诉讼一般不予离婚,体现了司法对于婚姻生活介入的节制性;在时间结构上,二次诉讼审理期间的时间结构特点,体现出司法对婚姻家庭中人身财产关系处理的审慎态度。司法的慎重和诉讼离婚中的高时间成本,有利于克制离婚的随意和冲动,反映出司法对离婚诉讼控制的态度。这既与目前婚姻法中离婚标准的价值相契合,也有利于维护家庭在经济社会中的安定、抚育等功能,体现了司法在离婚自由的前提下对离婚相对限制的态度,在公共政策上鼓励稳定长久的婚姻。

婚姻诉讼;离婚;司法行为;公共政策

一、引 言

婚姻诉讼可以说是民事诉讼中最为普通的一类诉讼,不仅在案件诉讼的数量上占据着一定的比例,也是最为关切到当事人的生活的案件。民事法律的司法适用源于民事纠纷,婚姻诉讼也是如此,婚姻中的正常缔结、延续是不需要司法的介入,只有在婚姻关系的解除存在纠纷争议诉诸法院时,才存在司法适用婚姻法的可能,因此《婚姻法》在这个意义上实际上就是离婚法。婚姻法规范的中心仍然是围绕着如何判定离婚以及离婚后财产处理、子女的抚养而展开的。

相对于民法研究的权利义务规范分析方法,我国目前对于婚姻诉讼的法社会学研究还不充分。王晓玲教授曾经选择了西北地区的某区法院2003-2005年的离婚案件作为研究对象,对离婚案件中离婚理由、婚姻持续时间、律师代理、适用的法律程序、结案方式等问题进行量化实证研究,虽然侧重于分析离婚案件中调解的问题,怎样把握离婚的标准,研究中的问题相对分散,只是呈现出婚姻诉讼的基本样态;①王晓玲:冲出围城:M法院离婚案件调查报告,载《司法:司法程序的实证研究》,中国法制出版社2007年版,201-210页。马湘莺则从农村基层法院的离婚案件调解结案率低这一现象入手,分析这种现象的原因,一方面是妇女经济地位提升后,夫妻间观念冲突,利益难以平衡,另一方面源于稳定式的生活集体消解,法院难以有效调动社区资源,调解的资源优势已经消失。②马湘莺:调解还是判决——关于汨罗市人民法院离婚案件调解结案率低的分析,北京大学硕士毕业论文,2005年。贺欣教授从法院工作人员的行为模式角度解读离婚案件的现象,认为在法官观念中根深蒂固的是体制制约的逻辑,因此对于首次离婚通常采取不予判决离婚方式,虽然有可能牺牲个别正义,但增加了结案数和降低了对法官的不利风险。③贺欣:离婚法实践的常规化——体制制约对司法行为的影响,载《北大法律评论》(2008)第9卷·第2辑,456-477页。

相对于整体性的描述,本文侧重于离婚诉讼中的一个侧面——离婚案件二次起诉现象。关于两次起诉才判决离婚的现象是婚姻诉讼中已经被普遍认识到的一种现象,可以作为一种法律常识而存在,在学界中也有人提及,但是定量分析在社会科学中仅仅有助于描述和发现问题的意义,而背后的原因解读以及负载的政策与价值指向,则是人言人殊。例如马湘莺认为二次起诉是表明离婚态度的坚决性,表明感情破裂的一种方式,仍侧重于规范性分析。[1]贺欣教授则对首次不判决离婚现象归因于法院内部的绩效考核,法官为追求个人利益最大化,增加了办案数量,减少上诉率和投诉率。[2]这种立论认为体制环境导向了法官的行为逻辑和结案方式,看似合理,实际上是建立在对法院绩效考核片面理解的基础上,案件数量仅仅是法官绩效考核的计件方式和基础单位,而非绩效考核内容,采取判决方式与调解政策的导向也是相互矛盾的,忽略了司法中的知识观,因此这种论述的立论和结论实际上背道而驰的。法官作为多重角色,不仅自身作为理性人,其行为受到目前审判管理的激励机制和体制场景的指引,而且司法还具有公共政策的机能,同时负载着控制社会的任务。何况在离婚诉讼中不仅仅关系到个人的切身幸福,还关乎国家对于婚姻的态度及其介入私人生活领域的程度。本文通过离婚二次起诉现象及其呈现出的特殊审理时间特征,表明司法对家庭关系介入的审慎态度,同时也是司法保护婚姻、控制离婚的一种方式。

二、二次起诉离婚现象的描述与解读

(一)样本的来源及其说明

样本来源于江苏省苏北某市辖区内的一个基层人民法院。该法院坐落在苏北地区京杭运河岸边,下辖一个人民法庭。2010年,该区总人口31.334万人。2005-2009年,该院离婚案件收案总数为1866件。通过离婚案件当事人姓名的识别,提取二次起诉离婚案件550件,占全部取样来源的29.47%。(见表1)

表1 二次起诉离婚案件比例

(二)二次起诉何以成为可能

离婚程序主要是指法律、法规规定的婚姻当事人离婚时必须采用和经历的程序和步骤。我国婚姻法规定了不同的离婚程序:行政程序即夫妻双方自愿同意采用行政登记手续来解除婚姻关系的法定方式和程序;诉讼程序是指只有一方当事人要求离婚或者男女双方虽都同意离婚但对子女抚养、财产分割和债务处理等问题存有分歧时,诉至人民法院而启用的相关程序。婚姻诉讼中大多数是夫妻一方具有离婚意愿另一方不同意的单意离婚,或称为片意离婚。一对夫妻到法院离婚,法官会先调解和好,调解不成往往判不离。经过6个月法定期间之后,才可以二次起诉到法院。法官调解不成才会考虑判决离婚。以上述法院为例,2005-2009年,该院离婚案件收案总数为1866件,提取的二次起诉离婚案件就有550件,占29.47%。

对于这种处理方式从依据的法律规范上,根据我国《民事诉讼法》第111条第二款第七项(修改后第124条第七项):“判决不准离婚和调解和好的离婚案件,判决调解维持收养关系的案件,没有新情况、新理由,原告在6个月内又起诉的,不予受理。”在理论上完全是可能的。但有一些案件的情形很明显地符合了《婚姻法》中离婚的标准,法官仍判决不予离婚。对于这种情况,看似令人费解,仿佛是一种人为浪费更多程序资源的做法,在没有道德因素影响之下,法官何必判决不予离婚呢?在与法官的实践交谈中,某基层法院院长讲到当事人闹事的一个小例子。一位老人到院长办公室来申诉说,你们一个小法官两个小时开了一个庭,就把我20年的婚姻关系给解除了,凭什么呀?这一方面说明司法经验重要,另一方面反映出,一个案情如此简单的事件,法官以为极为简易,对于当事人的生活却可能造成巨大影响。

在目前婚姻法规定中以“夫妻感情确已破裂”为标准,同时附带列举性条款,给无论准予还是不准予离婚留下了很大的裁量余地。离婚案件的判决理由十分灵活,给法的情理性适用留下较大的空间。在离婚案件的判决书中判决理由通常围绕“五看”来进行:一看夫妻感情基础如何;二看婚后夫妻生活如何;三看离婚原因;四看看婚姻现状;五看有无和好可能。而有无和好可能是判决是否准予离婚的关键理由。这主要体现在:第一,司法认定有和好可能的都会判决不予离婚,不会出现认定夫妻双方有和好可能而判决离婚的情况;第二,在多次起诉离婚的案件中,如果在之前的程序中,夫妻双方曾经调解和好并共同生活,法官通常会尽量调解并在调解不能和好的情况下判决不予离婚,这主要是因为法官能通过前面和好的经历形成司法认定,认为夫妻关系存在和好的可能,而有无和好可能则完全是一种对于夫妻感情状态的司法裁量和司法认定。因此不论是法律的规定,还是司法的裁量都为二次甚至是多次离婚诉讼留足了空间。

三、婚姻诉讼中的时间结构

(一)个案的审理时间较短

将每一个离婚案件的立案日期和结案日期分别作为两个变量录入数据,用compute计算离婚案件的审理时间,每一个散点代表一个案件,多数案件审理时间落在50天以下。可以看出离婚案件的审理时间相比其他案件较短,这主要是由于离婚案件一般案件事实比较清楚、法律适用难度不大。很多案件在立案当天就结案了,审理期限表现为0,单纯的数据并不能反映出司法的效率,这是因为在法院处理案件中调解程序仍然是离婚诉讼中的必经程序,诉前调解模式的工作还没有进行量化,也未纳入司法管理系统中,因此一些离婚案件通过诉前调解可以达成和好或者离婚的一致意见,在立案庭就获得了解决。但整体而言,婚姻案件的审理期限较短。

(二)二次起诉离婚案件纠纷的解决时间较长

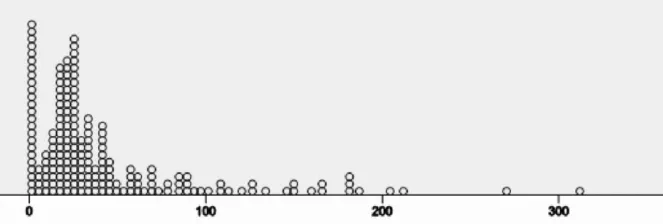

图1 审理期间时间分布图(单位:天)

图2 二次离婚案件纠纷解决期限表

将同一对夫妻先后起诉离婚的多个案件看作是一个纠纷,从第一次起诉到最后一次结案的时间作为纠纷解决的周期。以案件名称为准据,通过识别同一对夫妻的姓名合并变量,得到以纠纷为变量的新的数据集,立案时间变量依次随着起诉次数标记为立案时间1、立案时间2、立案时间3。结案时间、承办人、审判庭等变量以此类推。用最后一次诉讼的结案时间与第一次立案的时间进行计算,就能得到新的变量纠纷解决时间。在SPSS中,样本库中260个离婚案件二次起诉纠纷的解决时间平均为406.76天,最大值为1611天,最小值为39天。绝大多数二次起诉离婚案件的解决周期长于半年,大部分超过一年。(图1、图2所示)

(三)同一个离婚纠纷第二次起诉的审理时间一般比第一次起诉的审理时间更长

在SPSS中,首先,运用compute分别计算出第一次起诉的审理时间和第二次起诉的审理时间,审理时间1=结案时间1-立案时间1;审理时间2=结案时间2-立案时间2。然后用计算两次审理时间差值的方法比较两次审理时间的长短,即审理时间差值=第二次起诉审理时间-第一次起诉审理时间。观察差值为正数还是负数。如图3所示,审理时间差值波动明显,但大部分值均高于X=0。可见,同一纠纷中,第二次起诉离婚的审理时间通常高于第一次起诉离婚的审理时间。

(四)起诉次数与审理时间呈现出正相关关系

个案审理时间是在不区分第几次起诉的情况下对于取样样本库的全部样本进行的统计结果,而进一步的观察表明,随着起诉次数的不同,案件审理所用的时间也呈现出差别。如表2所示,在有效化解纠纷的情形下(即案件最终审理结束,当事人未再提起诉讼),随着起诉次数的增加,审理天数的平均值也呈现出递增的趋势。第二次起诉的审理时间明显高于第一次起诉的审理时间,第三次起诉的审理时间亦高于第二次起诉时,第四次起诉的案件审理时间均值为84天,高于其他所有的均值。

(五)离婚何以越来越慢

由于二次起诉离婚对案件的审理次数、审理时间、纠纷的解决周期的影响,纠纷的解决呈现出了一种特别的时间结构。通过图表的描述,婚姻诉讼时间结构呈现出三个特点:二次起诉离婚案件纠纷的解决时间较离婚案件的平均审理期限长;同一个离婚纠纷第二次起诉的审理时间比第一次起诉的审理时间更长;随着起诉次数增加,审理时间随着更长。

图3 婚姻诉讼中一审与二审期限差值表

表2 起诉次数与审理期限表

审理时间的长短并不必然反映案情的复杂性,但婚姻诉讼中审理时间长短往往与矛盾的激烈程度相关联,因此法官需要较长的时间来平衡相关的利益,婚姻案件特殊的审理时间结构体现出司法对婚姻处理慎重的态度。首先,二次婚姻诉讼代表了当事人离婚态度的坚决性,法官需要进行离婚标准的判断,根据马克思的论述“离婚仅仅是下面这一事实的确定:某一婚姻已经死亡,它仅仅是一种外表和骗局,法律判决的离婚只能是离婚内部崩溃的记录。”[3]因此对于婚姻是否已经死亡的实质需要透过诸多的表象进行判断,这些证据的收集和判断是繁琐的,也是谨慎的,因此法庭的调查取证相比初次的调解需要花费更多的时间。其次,即使是符合离婚标准的案件,因婚姻诉讼是一个综合性的案件,关系到人身关系的处理,是否解除夫妻之间关系以及子女的直接抚养人的确定、监护、探望权等问题需要一并处理,还涉及到财产关系处理,夫妻共同财产的分割、债务的清偿、是否存在离婚损害赔偿,是否进行经济补偿,生活帮助等问题,纠纷的处理仍然也是复杂的。子女关系往往成为婚姻诉讼中处理的核心,在目前的婚姻处理中子女利益的最大化已经成为一项原则。例如在《俄罗斯联邦家庭法典》第19条第1款规定双方离婚必须没有未成年子女,《墨西哥民法典》也要求协议离婚的双方须无共同的未成年子女(第272条)。《德国民法典》第1568条规定,为婚生的未成年子女的利益,即使婚姻已经破裂,也显得例外地有必要维持婚姻的,也不应该离婚。因此子女关系的处理不仅是婚姻诉讼的核心,还是考虑是否判决离婚的直接性因素。同样利益关系也需要在婚姻案件中小心衡量,因女性负担着生育功能以及家庭劳务难以财产化,并且离婚还给女性带来心理上的阴影暗示:失败的不仅是婚姻还有婚姻的理念,因此司法倾向于女性利益,例如波斯纳认为问题关于婚姻处理中抚养费即具有特殊的经济补偿功能:一是作为违反婚姻契约的一种损害赔偿;二是向妻子(传统婚姻中)给付其婚姻合伙财产份额的方式,因家庭劳务不列入家庭贡献;三是最重要的经济功能是向妻子提供一种补偿金或失业补偿。[4]因此司法对婚姻的处理从实质的判断,是否需要对弱者进行倾斜保护以及保护的程度都是需要仔细考量的,而非一朝一夕武断决定的,因此对于起诉的次数越多反映了离婚诉讼中矛盾越大,法官需要衡量利益愈多,审理的时限也愈长。

因此,对于离婚案件中二次诉讼现象反映出司法的审慎态度,不仅仅通过庭审过程对于夫妻感情基础、共同生活、现有矛盾等案件事实进行详细的陈述、举证和辩论,而且体现在处理结果上,尽量调解和好,即便不能,也常常判决不予离婚以暂时维系夫妻关系,使得夫妻双方不得不经过一定的期间来反思、考虑增加其时间成本和精力成本,迫使双方不得不进一步磨合,增加和好的可能,如果矛盾没有消除、问题没有解决,双方仍然可以再行起诉离婚。同时,离婚中实践结构从侧面上也证明了司法对离婚采取控制的态度,对于当事人而言呈现出高时间成本。一个人通过司法行为在短时间内难以达到预期的目的,这一定程度上也克制了当事人离婚的冲动,只有结不成的缘,没有离不成的婚,离婚的机会和方式是很多的,而司法不应成为离婚的助力器。

四、婚姻诉讼的司法限制政策

(一)司法控制政策的背离

关于婚姻诉讼中时间结构反映出作为第三方的司法者,决定他人生活重大事由,必须处于非常审慎的境地。二次及多次离婚的审理时间反映出纠纷解决的高时间成本,司法对于离婚采取的相对控制与保守的政策。

不可否认由于司法的错误导向,这种司法控制的方式正在弱化和消失,出现了快速离婚的现象。例如重庆成立首家快速审理中心,15分钟审结离婚案。“快速审理中心”是以简化诉讼程序、减少流程环节、降低当事人诉讼成本、提高诉讼效率为目的而设立的机构,其中还以《60岁老两口闹离婚法官1刻钟就审结》为个案进行报道宣传,①《60岁老两口闹离婚 法官1刻钟就审结》,见《重庆晨报》,2011-03-17。根据这样的办案效率,一天可以审结23个离婚案件,一个月就审理了110件,很多北京、南京、黑龙江等地法院也以相关的案例进行过宣传,“快速离婚”成为了法院办案效率的象征。不可否认法院一方面需要案件数量增加,另一方面又希望个案单位成本最小化,但是这种过分追求效率而忽略了司法职能的行为是令人担忧的。而最高人民法院明确指出要将“司法为民”转化为“司法便民”,在《婚姻法》中,“司法为民”当然要维持家庭的稳定,恐怕很少有人希望把家庭变成合伙生意。但“司法便民”实际上方便了当事人离婚,以至于“司法为民”和“司法便民”无非是服务、方便于那些想离婚的人、希望离婚很容易的人。至于那些不希望离婚、希望离婚成本很高因此保住家庭的人,似乎不在最高法院“服务”和“方便”的范围之内。[5]

这种司法便民的方式,导致离婚如此容易,助长了草率离婚和结婚的风气,难以避免一些“头脑发热”的夫妻日后为草率离婚而后悔。①《“快速离婚”在北京成为一种时尚》,见《北京晨报》,2001-10-09;《“快速离婚判决”有争议》,见《人民日报》,2000-08-30。有时夫妻双方因为一时的争吵、短暂的矛盾、盲目的冲动闹到法院,如果匆匆判决离婚可能会使得本来能够修复的夫妻关系唐突终结。短短几日甚至几分钟的判决就断送了夫妻双方多年以来精心维系的夫妻感情和家庭生活。婚姻关系是人生最重要的社会关系之一,常常需要两个人的感情、决心、不懈努力和经久维系。离婚意味着一段感情的了断、一份婚姻的终结、家庭关系的瓦解,从此以后,夫妻双方不再莺莺尔尓相互扶助,不再共同教育子女,不再一同赡养老人。从此以后,夫妻双方劳燕分飞各自生活。在这种意义上说,司法决定对于当事双方和家庭每个成员有着持续性的影响。而所谓的“司法便民”的政策实际上取消了鼓励需要长期磨合、形成稳定婚姻的态度,任凭婚姻仅仅是诉诸感觉的美好与否来决定,是与司法所坚守的审慎、控制的婚姻司法政策相背离的。笔者认为对于离婚诉讼应回归到保守的态度,对于自由离婚进行必要的限制,以审慎的司法克制离婚的冲动和随意。

(二)自由离婚的必要限制

在目前各国的法律规定中离婚自由已经成为一项原则,但没有任何一个国家对离婚诉讼没有法律上的限制,并不是无条件的默许和放纵。在我国婚姻诉讼处理中,保障自由离婚和反对轻率离婚都作为法律处理离婚问题的原则,轻率离婚是不负责任,视婚姻如儿戏,以轻率的态度对待和处理婚姻问题,属于滥用离婚自由的一种方式。[6]罗素曾在《婚姻革命》里说,“爱是一种无政府的力量,如果放任自流,它是不会安于法律和风俗所规定的范围的。”[7]因此法律作为控制社会的一种方式,也总是倾向于鼓励和保护长期稳定的婚姻,对于婚姻的解除采取相对限制的态度。

1、立法上的限制。规定离婚结婚须满一定期限方可以提起。例如《法国民法典》第230条规定:结婚最初6个月内不得提出双方同意的离婚。《荷兰离婚法》、《墨西哥民法》都有规定:结婚须满1年后才能提出离婚。还规定在具有身孕、子女哺乳期等婚姻特殊时期,限制提起离婚诉讼,例如我国《婚姻法》第34条规定:“女方在怀孕期间、分娩后一年内或终止妊娠后6个月内,男方不得提出离婚。

2、司法上的限制。在婚姻二次诉讼中已经反映出来,这种作法已经成为了司法中一种默认规则。6个月的二次起诉期间实际上是给予婚姻双方一个缓冲期,可以避免有当事人在一时感情冲动之下草率离婚,既而后悔的现象,“匆忙解除夫妻关系绝不是最佳选择,这对夫妻和子女利益都是不利的”,[8]通过一段时间的冷静恢复正常的婚姻。其次在单意离婚中一般是被告存在一方过错的情形,对于被告来说,缓冲期也是考验期,能够在一定时间内寻找机会使得原告原谅或者回心转意,给予重新和好的机会。这种离婚诉讼的犹豫期也并非我国婚姻诉讼中独有的,很多国家通过立法的方式予以确认,经过一定时期的考虑期。《法国民法典》第231条规定夫妻双方如坚持离婚的意愿,法官应向双方指出其申请应在3个月的考虑期以后重新提出。如在考虑期届满后6个月内未重新提出申请,该共同申请即失效。比利时民法典规定妻双方提出离婚申请后6个月内,必须以同样程序重新提出一次,奥地利、瑞典规定的考虑期也为6个月。因此这种犹豫缓冲期是基于一种情感和理性的平衡,给予婚姻双方自身调和的时间,也与自由的价值取向相契合,尊重当事人的自主选择。

(三)司法限制的合理性证成

庞德在《通过法律的社会控制法律的任务》一书中谈到“……在这里‘实际上是怎样’并不能告诉我们全部真相。这里最终的问题始终是‘应当是怎样’的问题,除非政府是为了自己而存在,或法官和行政官员是为了行使权力而进行审判和管理,否则我们就不能回避这样的问题:法律上关系的调整和行为的安排到底有什么目的或意义?我们不能把强力设想为手段以外的什么东西”。[9]其实在社会学家那里,法律与其他制度等一样,是社会中许多制度的一种,是社会有机体的组成部分,因此借用社会学研究的方法可以在更为宏观广阔的社会背景中观察法律,借用社会学方法研究法律的外向型研究方向,将法律系统看作社会系统中的一个组成部分,借鉴社会学研究方法,研究法律的功能、效果、效益和实施过程。[10]因此庞德认为法律作为社会工程的一部分,其任务在于控制社会的有序。婚姻诉讼中也是如此,虽然有观点认为用法律来管理家庭事务是不合适的,例如波斯纳曾用嘲讽的口气表明这种态度:试图用法律或用舆论的压迫来规制一个家庭的内部事务,规制爱情关系或友谊或其他许多具有类似性质的事情,就好比试图用钳子夹出落入眼中的睫毛,也许眼珠子会被拔出来,但永远夹不住那睫毛。[11]但是通过历史的考察,和道德、宗教等控制社会方式对比,可以说“在某种意义上,法律是发达政治组织化社会里高度专门化的社会控制形式——即通过有系统、有秩序地适用这种社会的暴力而达到的社会控制。”[12]并且离婚诉讼可以说是当事人主动引入国家对婚姻生活的干涉。

常言说家庭是社会的细胞,婚姻家庭是一国社会秩序的重要组成部分。恩格斯在《婚姻、家庭和私有制的起源》中认为婚姻是以经济条件为基础,是社会的最小经济单位;贝克尔在《家庭经济学》中论述了家庭是最经济的的消费单位;从亚里士多德期间就秉承家庭是社会的原初和基本的基层单位的思想,把家庭看作社会最初的形式,家庭的联合产生村庄,村庄的联合产生国家;[13]在政治领域,家庭式政治社会的原始模型;[14]在人类学意义上,费孝通在《生育制度》是所言“婚姻的意义就在建立这社会结构中的基本三角。夫妇不只是男女间的两性关系,而且是共同向儿女负责的合作关系”。因此家庭具有多方面的功能,个人主义的发展可能会破坏其中的一些功能,在社会文化和制度方面总是倾向于维护婚姻稳定,限制个人的任性。[15]与婚姻家庭相关的身份关系如果可以随意形成和变更,则社会秩序极易发生混乱。

虽然有理论将婚姻中两性关系描述为纯粹的私密、爱慕、情感关系,不承担如此多的社会功能。例如安东尼·吉登斯关于如何处理两性关系提出了从相互依赖的“亲密关系”向“纯粹关系”转变。他认为在个人生活中,后传统社会越发展,在性关系、婚姻和家庭中就越有可能发展出纯粹的关系。纯粹关系,不是依赖于外部条件,而是基于性和感情的平等关系,是一种为了自己的利益而缔结和保持的关系,基于情感和知识的交流,只有双方对关系都满意的情况下才继续保持下去。[16]艾斯勒提出以伙伴关系取代统治关系女人争取权利超越男权的观念,展示了一种建立新的男女社会关系的可能性,恢复性行为美好、高贵、纯洁和快乐的本质特征;在伙伴关系下,爱情、性爱、生育将成为人类幸福的最重要部分。[17]同样恩格斯著述的最后也描绘在财富为社会所有,男女真正平等的条件下的一夫一妻的婚姻蓝图,“结婚的充分自由,只有在消灭了资本主义生产和它所造成的财产关系,从而把今日对选择配偶还有巨大影响的一切派生的经济考虑消除以后,才能普遍实现。到那时候,除了相互的爱慕以外,就再也不会有别的动机了。”“妇女除了真正的爱情以外,也永远不会再出于其他某种考虑而委身于男子,或者由于担心经济后果而拒绝委身于她所爱的男子。”[18]这种理想化的描述所需要的经济、社会基础还远远未能满足,现代社会中婚姻绝不是个人私密的事情,而是具有社会意义的,“婚姻赋予个人的性行为以社会定义,使缔结婚姻的双方建立起了养育下一代新人的结构”。[19]

婚姻的社会职能决定了婚姻不能任由个人肆意破坏,黑格尔从婚姻本质的伦理性论证反对轻易离婚,因为婚姻所依存的只是主观的、偶然性的感觉,婚姻包含有个体的感觉,所以它不是绝对稳定的。婚姻是伦理性的东西,所以离婚不能听任性格来决定,而只能通过伦理性的权威来决定,不论是宗教或法院都好。[20]从婚姻的法经济学分析,可知,“社会的高离婚率存在着巨大的、长期的私人性和公众性的成本。私人成本影响到离婚后的成人和孩子的身体、心理、情绪和经济状况。公众成本包括医疗卫生系统的压力、增加的福利成本、高犯罪率、低毕业率和增加的惩罚性犯罪的司法费用。”[21]因此离婚只是补救已经死亡的徒有形式的婚姻而采取的最后迫不得已的一种方法,并不是婚姻中的普遍现象,社会仍然是倾向鼓励稳定、持久的婚姻。

五、结语

婚姻关系表面上是私人生活,实际上身份关系具有的强烈的公益性,直接关系到国家公权力干预私人生活的程度。

解放初期,《婚姻法》作为新中国建立后生效的第一部法律,被毛泽东称为仅次于宪法的根本大法,宪法是国家中的根本大法,婚姻法是家庭生活中的根本大法。周恩来总理评价1950年《婚姻法》是“中华人民共和国婚姻法是中央人民政府成立后公布的国家大法之一。这一国家大法的公布和施行,是中国人民在赢得革命战争胜利之后,进一步肃清封建残余和建立新的社会生活的重大社会改革。”[22]因此婚姻法实际上作为阶级斗争的工具,在封建婚姻关系中的包办婚姻、童养媳、一夫多妻等情形得到了有效处理,1950年婚姻法承载的是肃清封建社会残余的政治政策。

在“反右”斗争到文化大革命这段时间的司法实践中,判断婚姻离婚的标准是“理由论”而非情感论,片面强调以阶级斗争为纲,而把情感是否破裂放在次要位置,理由论认为离婚必须有正当理由才可以离婚,甚至用正当理由代替感情判断,用政治标准否定婚姻关系的特殊性,因此形成了两种极端:一是用法律手段强制维护一些根本没有感情的或夫妻感情已破裂的死亡婚姻;二是对一些有感情甚至感情深的夫妻,因一方有政治历史问题,完全不考虑当事人情感而均准予离婚。[23]

有学者批评在中国以往的运动式普法,将婚姻法扩大到一般男女关系和家庭关系,引起混乱且经历了改革运动的中国已经在私人生活政治化的道路上不能停留,政治权力可以随时的、无限制的侵入和控制每一个阶层、每一个领域。[24]与以往婚姻诉讼中国家权力的过度干涉的危险相比,目前的婚姻生活摆脱了封建家族主义、意识形态的国家主义的纠缠,成为了纯粹的私人领域,但国家的淡出也留下了婚姻生活中大量的社会真空地带。随着生活的多元化,婚姻的解体越来越自由,而离婚也不会像再遭受到生活或道德上的羞辱、谴责,当最后的调控手段“法律从婚姻中撤退,当法律不再对婚姻这一重要制度进行调整和保护时,它传达出这样一种讯息,即婚姻的慎重选择不再关乎公共利益。”[25]自由婚姻下婚姻冲突点更多,加之能动司法下过分追求便民快捷的处理方式,司法的激进成为助长离婚的推力,司法承担控制社会任务出现了偏差,因此本文中苏北某地法院二次起诉现象和婚姻诉讼中特殊的时间结构,至少反映出经济相对落后的地区中,司法仍然保持一种节制、审慎的态度介入婚姻生活,这种方式也是值得赞许和鼓励的,也算是建构和谐社会的一种较好方式。

[1]马湘莺.调解还是判决——关于汨罗市人民法院离婚案件调解结案率低的分析[D].北京:北京大学,2005: 24.

[2]贺欣.离婚法实践的常规化—体制制约对司法行为的影响[J].北大法律评论,2008(9)2:456-477.

[3]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第一卷[M].北京:人民出版社,1974:184-185.

[4]波斯纳.法律的经济分析:上[M].蒋兆康,林毅夫,译.北京:中国大百科全书出版社,1997:191.

[5]强世功.司法能动下的中国家庭——从最高法院关于《婚姻法》的司法解释谈起[J].文化纵横,2010(1).

[6]杨大文.婚姻家庭法[M].第3版.北京:中国人民法学出版社,2006:166.

[7]罗素.婚姻革命[M].靳建国,译.北京:东方出版社,1988:188.

[8]胡志超.中国破裂主义离婚法律制度[M].北京:法律出版社,2010:235.

[9]罗·庞德.通过法律的社会控制法律的任务[M].沈宗灵,董世忠,译.北京:商务印书馆1984:17.

[10]郭星华.法社会学教程[M].北京:中国人民大学出版社,2010:6.

[11]波斯纳.超越法律[M].苏力,译.北京:中国政法大学出版社,2001:310.

[12]Roscoe Pound.An Introduction to the Philosophy of Law[M].Yale University Press.1954:57.

[13]谢苗诺夫.婚姻和家庭的起源[M].蔡俊生,译.北京:中国社会科学出版社,1983:4.

[14]卢梭.社会契约论[M].何兆武,译.北京:商务印书馆. 2004:9.

[15]冉井富.当代中国民事诉讼率变迁研究——一个比较法社会学的视角[D].北京:中国人民大学,2005:212.

[16]安东尼·吉登斯.亲密关系的变革——现代社会中的性、爱和爱欲[M].陈永国,汪民安,译.北京:社会科学文献出版社,2001.

[17]艾斯勒.圣杯与剑[M].程志民,译.北京:社会科学文献出版社,1997:224.

[18]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第四卷[M].北京:人民出版社,1974:178.

[19]波茨,肖特.自亚当与夏娃以来——人类性行为的进化[M].张敦福,译.北京:商务印书馆,2006:82.

[20]黑格尔.法哲学原理[M].范扬,译.北京:商务印书馆,1996:190.

[21]夏吟兰.对离婚率上升的社会成本分析[J].甘肃社会科学,2008(1):27.

[22]周恩来.周恩来选集:下卷[M].北京:人民出版社,1984:55.

[23]杨大文,龙翼飞,夏吟兰.婚姻家庭法[M].第2版.北京:中国人民大学出版社,2007:169.

[24]金眉.中国亲属法的现代化转型[M].北京:法律出版社,2010:167.

[25]Katherine Shaw Spaht.家庭法一百年——法律从婚姻领域中的撤出[M]//张学军,庄素娟,译.公丕祥.法制现代化研究:第10卷.南京:南京师范大学出版社,2006:339.

(责任编辑:汪小珍)

DF551

A

1001-4225(2014)02-0081-08

2013-05-21

姜金良(1984-),男,山东临沂人,法学硕士,扬州市中级人民法院法官;

朱振媛(1984-),女,山东济宁人,法学硕士,中国人寿财产保险集团总公司法律顾问。