“比X还X”句的认知构式语法阐释

周 敏

(中国计量学院 外国语学院,杭州 310018)

近年来汉语中的“比X还X”的语法结构,由于其独特的表现力而受到语言学者的关注。此句式是由传统的表示比较的“比”字句经类推而形成,但却表现出一定的变异性。其一,该结构中的语符X相同,这违反了通常语符不重复的规则①。其二,传统的比较句表现为不同事物在形状、数量、程度等的差异,“X2”为形容词。而在此特殊句式中X的词性出现多样化。X除了可以由形容词充任外,还有一定量的名词和动词也可充任。对于这一语言变异现象,以往的研究大多集中在语法、修辞、语义、语用等角度[1-4],而从认知语言学及构式语法理论框架下对其作深入研究的尚少。本文将基于认知语言学中的相关理论分别从宏观和微观这两个层面对此构式进行探讨。在宏观上将基于构式语法理论对此构式的匹配性及生成机制进行论述;而微观上将结合人类的基本识解方式,如转喻、隐喻及突显等,对此构式进行更为深入的阐释。总之,本研究将以自上而下的宏观概览和自下而上的微观识解相结合的视角来描写和解释此构式存在的合理性和可理解性。

一、构式语法与“比X还X”构式

Goldberg早期对构式的定义为:“C是一个构式当且仅当C是一个形式和意义的配对,且形式和意义的某些方面不能从C的组成成分或其他先前已有构式中得到完全预测。”[5]4后来她对构式定义作了修改,将其定义为:构式是形式与(语义或话语)功能的匹配,每个构式中的某些形式特征与某种交际功能相匹配[6]5。此两定义的类同是构式都被视为独立的形义结合体。其中的差异在于精细度上。前定义较为具体,仅涉及一部分有具体义的构式或乖戾构式,后定义较为概括,可以涵盖所有层面的构式。

本研究中的“比X还X”构式就是个乖戾构式。这是因为从形式上来看,本构式由三个要素构成:比较词“比”、比较客体“X”和比较结果“还X”。由于本构式中的句法成分不能随意增添或删除,因此其具有结构上的高凝固性,是个独立的整体;从意义上来看,本构式的意义并不能从其组分及句法结构中直接推导出来。本构式中虽然含有“比”,但并不表示真正的比较;而是说者通过同语反复,用补语成分“还X2”对X1作程度加深,使其程度达到极点。更全面地说,就是说者表述在X方面比较主体的程度已达到极点,无可复加或复减了。这和汉语中的“X中的X”、“不要太X……”、“X得不能再X”、“再/最+X+不过”等构式一样都表述极性程度的意义。必须指出,这里所说的极性程度并非客观上的极点,而是说者表述其主观感受,是以夸张的手法表明其对某事体的主观态度或情感倾向。例如:

例(1)在了解雷锋榜样的前提下,表述“他”的乐于助人热情胜过雷锋。例(2)中的“葛朗台”是公认的守财奴,以吝啬和贪婪著称。如果说“海浪阳”比葛朗台还吝啬,就不仅委婉地讽刺了对方,而且将这种讽刺推到极致,显示出说者主观的极度夸张之义。

为了表达的需要,人们依照既存的格式,临时创造出一种新的格式,这在修辞上称为仿拟。仿拟可分为仿词、仿句和仿调三种形式。牛保义、席留生将仿拟提升到构式层面,认为仿拟是模仿旧构式拟创新构式的过程。仿拟的生成过程既有“仿”又有“拟”。“仿”指的是并非机械模仿或完全照抄照搬旧构式,而是根据交际目的的需要灵活运用已约定俗成的旧构式;“拟”指的是依据旧构式,拟出合语法的、超语法的新奇怪异的构式[7]120。例如,将“No pains,no gains”模仿为“No sweat,no sweet”。

由于常规的“比X还Y”构式和“比X还X”构式在句法形式上相似,因此这两者之间存在仿拟关系,后者为前者的派生构式。但在此仿拟过程中,后构式义发生偏离。常规构式表示一种差比,言外之意多为相对客观的陈述,如“今天的任务比昨天的任务还重”。而在派生构式中,比较客体X1所具有属性的程度量级被激活,在程度副词“还”的元语增量作用下,比较主体所具有属性的程度义在比较客体X1的基础上得到递增,其句式表征为极比,有夸张的意味在里面。也就是说,比较客体X1在整个构式中起着核心纽带的作用,它不仅是比较主体的参照物,同时对X2的理解是基于X1基础上的,两者体现了基体与侧面的关系。因此,比较客体X1是比较主体和比较结果之间的“中间联项”,其位置不可更换。而常规的“比”字句在不考虑命题真值的前提下,其比较主体和比较客体可以换位的。比如:“今天的任务比昨天的任务还重”可以转换为“昨天的任务比今天的任务还重”,只是语义上有所差别。

二、“比X还X”构式的压制及其生成理据

“比X还X”子构式义固定下来后其相应表达的不断增多是对常规“比”字构式不断偏离的过程。常规构式中,“X2”通常为形容词,而在派生构式中,名词和动词也可以进入该构式。这说明当前的派生构式有能产性,在不断地扩展。构式压制机制在“比X还X”子构式的词项准入及构式生成过程中所起的作用是不能被忽视的。

1.构式压制

构式语法认为,一个语句(包括短语和分句)的意义不仅仅是由出现于其中的词语所决定的,还取决于将这些词语组合起来的方式,即结构。构式语法将句法结构与意义相联系,认为语句义取决于词汇义和构式义的互动。当词汇和构式发生冲突时,Michaelis提出解决二者冲突的“优先原则”(Override Principle),即如果一个词项与它的句法环境语义上不兼容,词项的意义会遵从它所在的结构的意义[8]51。也就是说,构式往往占据主导地位,可能“赋予”或“强加于”词汇额外的角色,改变其用法类型或意义,这就是“构式压制”(construction coercion)。压制是解决构式和词汇间句法和语义冲突的措施。

构式允准相关词项参与是以可以压制为先决条件的,也就是说,被压制的词项自身一定含有跟构式相匹配的某些特征,词项进入构式后,这方面特征便凸显出来;如果词项不含有构式所要求的某方面的本质特征,压制现象便无从发生[9]10。“比X还X”属于图式构式,可以由一些词项来填充其中的空位,而此构式本身所具有的量级递推的语义特征对进入该构式的X具有一定的规约作用,具体体现在X应具备一定的性状义和程度义,能够包含一定的量幅。

(1)对形容词参与的压制 现代汉语将形容词分为性质形容词和状态形容词两大类。性质形容词表明事物的属性,其意象的形成导源于人类的整体认知,因此在量的阀域上表现的是无界的弥散量,具有量幅特征,能够受程度副词修饰。而状态形容词表示的是事物或动作的状态,其意象的形成是人们次第扫描的结果,因此在量的阀域上表现的是有界的量段,即“状态形容词所体现的程度义是固化在特定的语法形式上的,相对于性质形容词所表现出来的‘弥散量’而言,它体现为一种‘固化量’,不需要、一般也不允许再通过其他的语法手段来定量”[10]128。也就是说,状态形容词本身已表示特定的状态或程度,且程度较高,一般不能被程度副词修饰。因此,在“比X还X”构式中,能够进入构式的形容词多为性质形容词。例如:

(4)马正天自己心虚,似乎听出了六两的话里话,看见她的脸色也无风雨也无晴越觉得心虚了。

例(3)和例(4)中的“左”和“正常”都是性质形容词,具有[+量级]的语义特征,词汇义与构式义实现了交叉重叠,比较主体所具有的特征在X2的位置上得到突显。值得注意的是,在该构式中有些X1实际上是省略了中心语后的遗留成分,而且这个中心语和前面的比较主体是相同的,如例(4)中的“正常1”,其完整的形式应为“正常的脸色”,为“正常”的引申义。

(2)对动词参与的压制 动词按语法特点可分为动作动词和非动作动词。动作动词是动词中最典型的成员,它们具有动词的所有功能和特征,属于有界动词,一般不能被程度副词所修饰。而非动作动词是动词中的非典型成员,它们在“名词-形容词-动词”的连续统中处于比较靠近形容词的一端,因而在语法功能上会表现出一定的游移性。非动作性动词的内部构成情况比较复杂,其中可以比较集中地进入“比X还X”构式的是心理动词。例如:

例(5)中的“喜欢”和“爱”都是心理动词,表现的是人的一种主观情感、态度,其表示动作行为的意义较弱,性状义较强,属于典型的非动作动词,具有较明显的[+可量度性]的语义特征,所以可以很好地与整个构式所蕴含的语义相匹配。

在性状前凸化和动作过程背景化的认知机制促动下,部分动作动词也可以进入该构式。例如:

例(6)中的“退步”属于动作动词,但在具体语境下,由于压制不再表示具体的动作,而是转喻动作导致的状态或结果,即“退步2”转喻“退步”过程中滞留的状态,即“落后”。动作导致的结果或状态往往具有一定的程度义,换言之,“比退步还退步”强调了“退步”的程度,构式的整体意义由强调动态性转而强调动作后的留存状态。

(3)对名词参与的压制 一般来说,名词所表示的人或事物都具有一定的性状特征,也就是说,它们都具有一定的性状义[11]72。但是,一般名词的性状特征都是潜在的,需借助于其他的语法手段使之外化。当名词与程度副词进行一种非常规组合时,名词所具备的性状特征能够被副词的“量度深”的语义特征所凸显而得到强化,同时原本不可度量的名词获得度量义。储泽祥、刘街生指出:“在形成名词的本质意义时,许多细节被概括掉了,在具体运用该名词时,被概括掉的细节要重新返回。而‘细节’体现的是名词的性质,性质就有程度的差异,就可以用程度副词把它表现出来。”[12]16在“比X还X”构式中,构式的压制作用使得X的量性特征意义得到激活,并使其在语义和功能上发生改变。例如:

例(7)“南霸天”指的是电影《红色娘子军》的恶霸地主,以欺压百姓著称。“比南霸天还南霸天”构式中的“南霸天2”为名词,由于在意义上受到了构式的压制,不再指称其人物实体,而是转指人物实体所具有的属性,本质上不可度量的名词临时获得度量义,他“残忍”的程度在“南霸天”这个参照物的衬托下被强制突显出来。

通过对搜索到的“比X还X”不重复实例359例进行分析,我们发现,X为名词的占到81%,而且名词基本都是具体名词,大致可分为两类:一类为易于引起某种联想或共鸣的专有名词,具体表现为表人或表处所的一些专有名称,如:雷锋、诸葛亮、天堂、美国等;另一类为具有一种或几种典型特征的泛指、类指名词,具体表现为具有典型特征的人或动物,如:天才、女人、猪、狐狸等[1]68。由此可见,名词的属性值和知晓度越高,相应的典型性状义就越容易被激活,就越容易进入该构式。而能进入该构式的抽象名词极少。这主要是因为在“比X还X”构式中,X1和X2虽同形,但X1表的是实体意义,X2体现的是实体的性质和特征,抽象名词虽具有明显的性质意义,但其实体意义不强,因此很难进入X1位置。

从以上分析中我们可得出结论:不论是形容词还是动词或名词,只要它们的语义特征中蕴含性质量幅义,就能准入“比X还X”构式并受到压制,而不蕴含性质量幅义的词项是不能进入该构式的。通过分析我们还认识到,无论X是哪种词类,最终被激活的首先是X的性质义,X2的性质量度在X1的基础上递推,突出其层级的极端。而程度性是形容词的典型特征,这一语义特征让形容词进入该构式的自由度最高,动词次之,名词最低。因此,“比X还X”构式中的X的从典型到非典型排列次序可概括如下:形容词>动词>名词。

2.构式的生成理据

构式是语言的表层活动,是语言思维作出的一种外部表达,或者说,是外部思维的表征。随着社会的迅猛发展,各种新事物、新现象层出不穷,语言只有不断地推陈出新才能适应外部事物发展的需要。“比X还X”构式作为思维外部表征的载体语言,其生成具有一定的理据性,对其认知识解主要涉及转喻及隐喻机制。

(1)转喻机制 随着认知语言学的发展,转喻的重要性已经得到公认。人们普遍认识到转喻不仅具有指称功能,还有更重要的认知功能。Radden &Kovecses认为转喻是在同一个理想化认知模型中一个概念实体(源域)为另一个概念实体(目标域)提供心理通道的认知操作过程[13]21。目前学界对转喻本身的分类有不同的见解。Ruiz de Mendoza从类属程度及认知域的本体特征的角度,将转喻分为“高阶转喻”(high-level)和“低阶转喻”(low-level)两大类。低阶转喻指那些在语义激活中利用非类属理想化认知模型(non-generic ICM)的转喻。非类属理想化认知模型指那些属于个人体现来确立ICM内的成分、属性和关系的规约表征。而高阶转喻直接利用类属理性化认知模型(generic ICM)进行映射,类属ICM是对许多非类属ICM的概括。类属的特殊性使得它们能在非词汇层面上操作,对语法现象作出恰当的解释[14]42。例如:

(9)天柱连忙赶回,方全林正在纳闷,说那人你认识?天柱说

对“比X还X”构式的识解涉及高阶转喻。例(8)中的“灰太狼2”在构式压制下,“灰太狼2”从名词转变为形容词,其“怕老婆”的特性被突显,范畴类属发生转换,使句义发生重组,从这个意义上来说,它属于高阶转喻。而例(9)中的动词“认识2”在构式压制下,原本表示动作的基本意义丧失,也发生了一定的非范畴化,进而转喻动作所导致的状态结果上,表达了状态义的“认识”。

(2)隐喻机制 认知语言学认为隐喻是人类重要的认知工具和思维方式,它直接参与了人类的认知过程。隐喻的实质是人类用某一领域的经验来说明或理解另一领域的经验的一种认知活动,因此,隐喻涉及两个不同概念域之间的关系。

从宏观层面上看,“比X还X”构式中源域实体的性质被隐喻性地映射到说者在交流中所要评价的目标实体上,在这个映射过程中,发生了跨域转换。该构式中的比较客体X1和比较主体并非往往处于同类范畴,而它们之所以能被联结在一起是人们在认知客观世界时发现这两个实体在某一特征上具有相似之处。相似性是隐喻的基础,而相似性实际上仅表现于两个实体之间的某一个方面,是人类认知突显的结果。如在例(8)这个语境中,“灰太狼”的性质义在转喻的认知机制下首先被激活,“怕老婆”的语义特征被突显出来,同时构式中的“比”表示参照点关系,它的作用是将“怕老婆”的性质义映射到目标实体“他”上,从而实现了源域向标域的转换。

三、“比X还X”构式读解的全过程

构式的产生像宇宙间一切系统一样都是一个生成过程,这个生成过程将相关因素都整合在其中,而不是从部分到整体[15]26。也就是说,构式的生成并不是构式参与组分之间的机械组合,而是各组分之间相互选择和匹配的一个整合过程。“比X还X”构式中参与组分受压制和整合的过程可分为如下四个阶段:构式的句法压制;承继句中的组分原义自洽;构式的语义整合;承继句整合性读解[16]13。

根据构式对组分X压制力度的大小,我们将“比X还X”分为典型和非典型构式两种。组分在语义上和构式义越接近,所受的压制就越大,构式就越典型,可接受度也就越高,反之亦然。也就是说,变项X由形容词充任的构式为典型构式句,而名词受构式压制的力度最小,为最不典型构式句。因此,我们选择名词承继构式句作为例证来论述构式的生成过程,因为对它识解的描述应该可以涵盖其他类的识解。例如:

对例(10)的压制和整合的过程构拟如下:阶段一:构式的句法压制:构式将参与构式的名词组分谓词压制为形容词,使其具有量度义。阶段二:承继句中的组分原义自洽:参与构式的组分原义按照规约背景语义框架下相互选择、相互和谐,即“比+名词+还+形容词”,其义为“比卓别林还(卓别林的属性特征)”。阶段三:构式的语义整合:由于构式义与参与组分原义冲突,启动构式压制。构式原名词“卓别林2”的指称意义转喻整合为表属性的内涵意义。阶段四:承继句整合性读解:构式压制并整合各参与组分,并将原句中比较客体所具有的属性加以突显。名词性形容词将程度性渐变过程展示出来,且句中的“还”展示了此变化程度的加剧。这一整合过程使原句所呈现的静态义向动态义转变。综上,结合具体的背景语义框架,可将阶段二中的原句重释为:“比卓别林的模仿能力(特性)程度+还要程度高”。

从以上论述中可以看出,阶段一的句法压制致使阶段三的语义整合,阶段二的原句义存在致使阶段三的整合成为必要,致使阶段四的整合解读成为必然。值得注意的是,阶段二与阶段四所参照的背景语义框架是有所区别的,前者为规约的,后者为具体的。这四个阶段是为了阐述方便才加以区分,在实际的解读中可能是重叠或同时发生的。

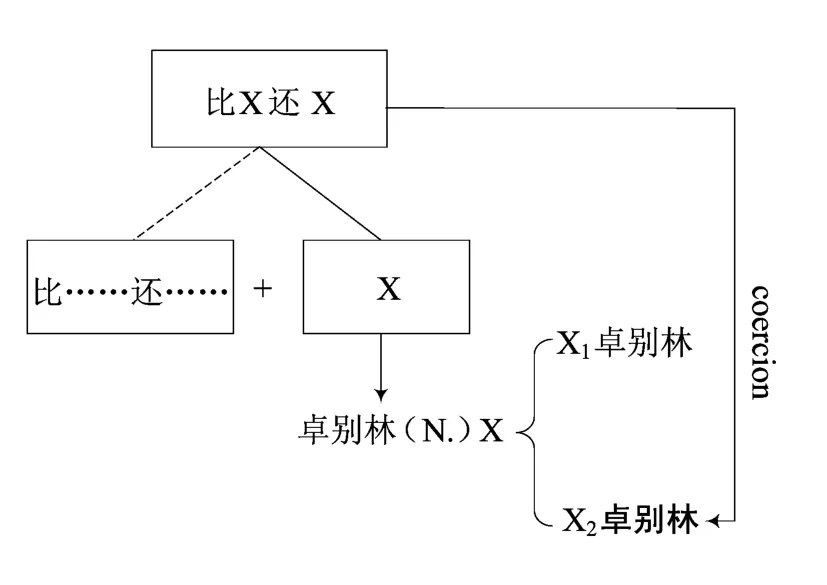

对构式与参与组分的互动和整合可以通过以下模型清楚地表现出来(如下页图1)。处于上层是图式构式的形义综合体,它提供一个形义框架,可供下一层的词语作为参与组分嵌入其中。不同词类参与构式形成不同的承继句。第三层显示构式对参与组分的具体调控。将上位构式传承至下位构式的信息整合起来,就形成“比X还X”构式。该构式在语义上表现为大同小异。大同来自构式,小异来自具体参与组分的差异。下页图1中黑体表示语义上的突显,虚线表示的是构式常项组分的嵌入。

图1 “比X还X”构式的互动和整合模型

四、结束语

“比X还X”构式的生成和发展是不断适应人们交际语用需要的结果。可以说,构式的生成和发展离不开语用因素的作用,语用因素直接参与了语法构式的句法构建。该构式是对“比”字句的一种拟创,但其语义和句法结构发生改变,导致其变化的一个重要诱因是语言使用者特定的交际目的。一方面,为了满足交际的“经济性”,人们在交际过程中总是倾向于用尽可能少的语符来传递更多的信息;另一方面,在交际的过程中,为了突显自己所要表达的内容,人们通常要使用一些语言手段来引起别人的注意,而该构式在语义上的丰富性及其在形式上的新奇性满足了人们的这一交际需要,因而受到越来越多语言使用者的青睐,最终形成了约定俗成的“比X还X”构式。本文运用认知语言学相关理论,通过宏观和微观这两个层面的考察,探讨了“比X还X”构式存在的合理性和可理解性。其中,该构式的生成过程是构式的整体义对参与组分的压制和语义整合的一个过程。压制的作用使得名词和动词等也能进入该构式中,不断扩展和丰富了该构式的表达形式,而对其识解涉及转喻、隐喻等认知机制。总的来说,“比X还X”构式的衍化是人类认知不断发展的结果,反映了人类概念对语言实体的灵活操纵。

[1]张爱民,张爱玲,张秀松.“X比N还N”句式探讨[J].徐州师范大学学报:哲学社会科学版,2002,(4):67-70.

[2]刁晏斌.当代汉语中的“比 N还 N”式[J].语文学刊,2001,(3):49-50.

[3]万 钧.“X比N还N”句式的修辞方式和表达效果[J].南华大学学报:社会科学版,2004,(6):73-75.

[4]唐依力.析“比 N还 N”句式[J].修辞学习,2001,(1):22-25.

[5]Goldberg A E.Construction:A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].Chicago:University of Chicago Press,1995:4.

[6]Goldberg A E.Construction at Work:the Nature of Generalization in Language[M].New York:OUP,2006:5.

[7]牛保义,席留生.仿拟构式生成的认知语用学解释[J].现代外语,2009,(2):118-126.

[8]Michaelis L A.Type Shift in Construction Grammar:An Integrated Approach to A Special Coercion[J].Cognitive Linguistics,2004,(15):1-67.

[9]施春宏.从构式压制看语法和修辞的互动关系[J].当代修辞学,2012,(1):1-17.

[10]张亚军.副词与限定描述功能[M].合肥:安徽教育出版社,2002:128.

[11]梁永红.“N地 V”结构中 N的语义基础分析[J].语言教学与研究,2010,(3):71-76.

[12]储泽祥,刘街生.“细节显现”与“副+名”[J].语文建设,1997,(6):15-19.

[13]Radden G,Kovecses Z.Towards a Theory of Metonymy[C]//Panther K-U,Radden G.Metonymy in Language and Thought.Amsterdam/Philadelphia:Benjamins,1999:21.

[14]李勇忠.语言结构的转喻认知理据[J].外国语,2005,(6):40-46.

[15]刘辰诞.生成整体论视角下“动宾动词+名宾”构式的生成——构式创新的一个动因[J].外语学刊,2008,(3):25-32.

[16]张建理,徐 银.构式语法对汉语“形容词+宾语”结构的研讨[J].外国语,2011,(6):11-18.