古代诗词歌赋

□ 王玉民

古代诗词歌赋

□ 王玉民

本讲介绍中国传统历法月份中的最后一个月——十二月。十二月的重要节日有“腊八节”、“小年”、“除夕”,还有节气“小寒”、中气“大寒”等。古人对十二月的节令是很重视的,因此留下了很多脍炙人口的诗歌作品。

腊月

十二月有个更为通俗的名称“腊月”。这种称呼与气候没有多大关系了,“腊”是祭祀的意思,因为十二月是新年旧年交接的月份,人们要在一年之终祭祀先祖和神灵,故称这月为“腊月”。据说“腊”字来自“猎”,最早人们没太多的家畜,只好到十二月就去野外打猎,用猎取来的禽兽作祭祀。

因为春节是中国人最为隆重的一个节日,为了过好年,人们常常要拿出整个腊月的时间来准备,所以到后来,腊月的活动就不光是打猎祭祀了,从喝腊八粥开始,人们要扫房、请香、祭灶、封印、贴春联、办年货,一直忙到除夕守夜,有很多很多讲究。

腊月是一年中最冷的时候。历代诗人一提起腊月,都与“寒”“雪”等意象分不开:

腊月草根甜,天街雪似盐。

未知口硬软,先拟蒺藜衔。

(【唐】李贺《马诗》)多年生的草本植物,为了在数九寒天根不被冻死,一入冬就在体内制造大量糖分,这样细胞不至于结冰,所以草根是甜的。诗中说,满街都是如粉如沙的大雪,上哪儿找甜草根吃?只好不管软硬,吃点带刺的蒺藜充饥了。诗表现了有志之士穷苦困顿的遭遇和倔强不屈的性格。

另外像“江海已挟春风嫩,朔雪犹飞腊月寒”(【宋】曹勋《新岁雪示儿辈》)、“寒风飒飒夜苍苍,腊月江城卧雪霜”(【明】米云卿《冬夜怀归》)都是写腊月大雪的景象。李白的名句“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台”,接着下两句是“幽州思妇十二月,停歌罢笑双蛾摧”(《北风行》),也是这种意境。

当然,进入十二月,春天还是越来越近了,所以李贺在他的《十二月乐辞·十二月》中这样写:

日脚淡光红洒洒,薄霜不销桂枝下。依稀和气排冬严,已就长日辞长夜。

日光开始偏红偏暖,虽然薄霜还没有消却,但温和的气息已推开冬日的严冷,白天渐渐变长了,诗虽写的是十二月,但实际是以喜悦的心情描绘了一幅早春的气候。

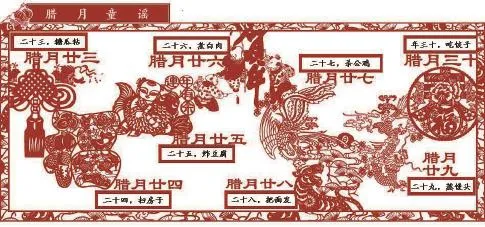

腊月童谣

诗人们一提到“腊”,经常和“梅”分不开,南方的梅树在众花卉中是开花季节最早的,常在隆冬开放,所以人们经常把它与腊月联系在一起,如清人行溗的《枯干开梅》:谁种窗前腊月梅,霜姿铁干一枝开。百花与我无交涉,独许寒香到枕来。

宋人季昭史的《冬》:

一气推迁星复回,人生常苦岁华催。冻云欲雪雁声过,腊酒正春梅信来。

腊八节

如果不算除夕的话,腊月最重要的节日是“腊八节”,它设在腊月初八,又叫“腊日”。民间俗称“腊七、腊八,冻掉下巴”,意思是说这是一年中最冷的日子。杜甫有诗句“腊日常年暖尚遥”(《腊日》)也是这个意思。

腊八节最主要的风俗是吃“腊八粥”,一般的腊八粥至少要含“七宝五味”,像白米、黄米、江米、小米各种米类,红豆、豇豆等各种豆类,红枣、莲子、核桃、栗子、杏仁等干果,还有胡萝卜、青菜、青丝、玫瑰等辅料都可加入。人们在腊月初七晚上就开始忙碌,洗米、泡果、剥皮、去核,在半夜时分开始煮,用微火一直炖到第二天的清晨,腊八粥就熬好了。早晨,先用熬好的腊八粥敬神祭祖,然后全家食用、馈赠左邻右舍。

宋人王洋有诗《腊八日书斋早起,南邻方智善送粥,方雪寒,欣然尽之,因成小诗》,写的正是这一风俗,也写出了腊八粥的做法:

腊月八日梁宋俗,家家相传侑僧粥。栗桃枣柿杂甘香,菱椇芝栭俱不录。

“侑僧粥”,是佛教典故,按佛教的说法,腊月初八还是释迦牟尼得道成佛的日子。宋代有位僧侣,法名子淳,有二十二首写佛事的偈子,其中提到了腊八:“屈指欣逢腊月八,释迦成道是斯辰。二千年后追先事,重把香汤浴净身。”所以佛寺在这天的习惯也是熬制“腊八粥”供佛,并赠送给香客、四邻,陆游有诗句:“今朝佛粥更相馈,反觉江村节物新”。“佛粥”就是寺庙散给香客、四邻的腊八粥。

祭灶

小年

腊月二十三也是个比较重要的节日——祭灶日,俗称“小年”。在文明史上,火的烹调作用曾使人类摆脱了茹毛饮血的原始状态,所以各民族很早就设立了灶神。在夏朝时,灶神已经成了中国民间尊崇的一位大神,自周朝开始,天子将祭灶列入祭典,并在全国立下祭灶的规矩和仪式,一直沿用下来。

灶神

灶神一般设在厨房灶台墙的神龛里,或直接贴在灶台上方的墙上。到腊月二十三这天,人们将灶神旧像焚烧,叫做“送灶”,又叫“灶王爷升天”。第二天(有地方是在除夕),主人又请来新灶王画像供上,谓之“迎灶”。在南方,很多地方是腊月二十四祭灶,古代也常如此,如宋代范成大的《祭灶词》:

古传腊月二十四,灶君朝天欲言事。云车风马小留连,家有杯盘丰典祀。猪头烂热双鱼鲜,豆沙甘松粉饵团。男儿酌献女儿避,酹酒烧钱灶君喜。婢子斗争君莫闻,猫犬角秽君莫嗔。送君醉饱登天门,杓长杓短勿复云。乞取利市归来分。

这首诗把民间祭灶神的习俗、心态刻画得淋漓尽致,灶王爷升天去干什么呢?原来是向玉皇大帝汇报,汇报这家一年的情况。为了避免他老人家在玉皇面前说坏话,灶王爷动身前,主人要把好酒好肉、各种点心给他供上。另外,诗中还有一样供品没说——麦芽糖瓜。据说肉是为了让灶王爷心满意足的,酒是让灶王爷晕头转向的,糖瓜则是让灶王爷把嘴吃甜了,这一切都是为了免得灶王爷说一家人的坏话。有的习俗干脆就把糖稀糊在灶王爷嘴上,粘住了嘴巴,灶王爷想说坏话也张不开口了。诗里说,至于家里打丫环骂小姐的话,招猫斗狗的事,过日子的勺长勺短,就当没听见、没看见算了,回头得来好处您老人家也有一份呢,“上天言好事,下界降吉祥”吧!看来这灶王爷还是一位通情达理、圆滑世故、稍加贿赂就替人消灾免祸的好好先生,很能迎合大众的心态。

清人袁枚的《随园诗话》中,有一首《送灶》诗,是12岁的谢学墉写的:“忽闻爆竹乱书声,香黍盛盘酒正盈。莫向玉皇言善恶,劝君多食胶牙糖。”即写的灶王爷吃糖的事。

范成大的《祭灶词》里的“男儿酌献女儿避”也是古代风俗,叫“男不拜月,女不祭灶”,所以祭灶仪式上女人都要回避。

除夕守岁

除夕

除夕是腊月的最后一天,也称“年三十”、“大年夜”、“除夜”等。除夕夜,尤其是夜里子时,是新、旧年交替的时刻,这夜晚人们的活动很多,放鞭炮、贴春联、贴挂千、摆供桌、吃饺子、守岁、迎岁……午夜一到,腊月就结束了,迎岁完成,新的一年开始了。

除夕守岁的风俗习惯,在古代诗词中描写的非常多,这里仅举几例:

兰萎残此夜,竹爆和诸邻。

祝寿思明圣,驱傩看鬼神。

(【唐】薛能《除夜作》)写出了唐代民间除夕夜的院中燃火、放爆竹、驱傩求吉等习俗。

唐代储光羲的《秦中守岁》诗:“阖门守初夜,燎火到清晨。”看来唐代秦中一带有关门守岁的风俗。

而同是唐朝的丁仙之《京中守岁》诗:“守岁多燃烛,通宵莫掩扉。”则表明在京城一带,守岁时反而不能关门了。

北宋陆游的《除夜》:“守岁全家夜不眠,杯盘狼藉向灯前。相看更觉光阴速,笑语逡巡即隔年。”则写出了全家彻夜不眠,吃饱喝足快乐过年的景象。

再请大家欣赏一首宋代词人李处全的〖水调歌头·除夕〗:

今夕定何夕,今夕岁还除。团栾(团聚)儿女尽情,灯火照围炉。但惜年从节换,便觉身随日老,踪迹尚沉浮。万事古如此,聊作旧桃符

(除夕避邪的桃木门神)。

任东风,吹缟(白)鬓,戏臞(qú)儒(清瘦逍遥的儒者)。韶(美)颜壮齿背人,去似隙中驹(光阴如箭)。杯酌犹倾腊酒,漏箭(古代计时器)已传春夜,何处不歌呼。惟愿长穷健,命釂(干杯)且欢娱。

小寒

小寒

小寒、大寒是二十四节气中的最后两个节气。小寒属十二月节气,一般在公历1月5~7日之间,此时太阳位于黄经285°。根据中国多年的气象资料,小寒基本是一年中气温最低的日子,只有少数年份的大寒气温低于小寒。隆冬的“三九”都在小寒节气内,民间也常有“小寒胜大寒”的说法。

上一个节气冬至,地面得到的太阳热量最少,但土壤深层还有一些热量可以向上散发,所以冬至不是全年最冷的时候。等到了小寒,土壤深层的热量继续散失,尽管太阳的光、热稍有增加,但更入不敷出,于是便到了全年最冷的时节。

既然小寒更冷,古人为什么要在小寒后又加一个大寒,而不是倒过来称呼呢?原来,中国传统科学特别讲“物极必反”,认为“天道”是寒冷之后迅速回暖,如果大寒后叫小寒,从字面上就找不到“回暖”的感觉了,所以把大寒放后,让大寒后迅速回归立春,这才符合中国人的思维习惯。

看唐人元稹的《咏廿四气诗·小寒十二月节》:

小寒连大吕,欢鹊垒新巢。

拾食寻河曲,衔柴绕树梢。

霜雁近北首,雊雉隐聚茅。

莫怪严凝切,春冬正月交。

我们平时说的“黄钟大吕”,是古代十二律中的头两个,黄钟是对应子月十一月的音律,大吕对应十二月,所以诗中说“小寒连大吕”。后五句说的是中国古代将小寒分为三候的事:“一候雁北乡(向),二候鹊始巢,三候雉始鸲”,都是说阳气已动后鸟类的活动:大雁开始向北迁移、喜鹊开始筑巢、雉鸡开始鸣叫。后两句说,虽然正值严冬,但离春天正月已经不远了。

大寒

大寒为十二月中气,公历在1月20日前后,太阳到达黄经300°。不管气象资料怎么显示小寒是平均气温最低的日子,古人还是把大寒理解为一年最冷的时节,《授时通考》称 “寒气之逆极,故谓大寒”,从字面理解,大寒也是天气寒冷到极点的意思。

古代将大寒分为三候:“一候鸡乳;二候征鸟厉疾;三候水泽腹坚。”“鸡乳”即母鸡孵小鸡;“征鸟厉疾”指猛禽处于捕食能力极强的状态;“水泽腹坚”则是说由于天寒,水面的冰从岸边一直冻到水中央,而且最结实、最厚。不过,不管古人怎么形容它的寒冷,人们还是能感到春天的脚步近了,所以民谚有“大寒到顶点,日后天渐暖”的说法。

元稹《咏廿四气诗·大寒十二月中》:

腊酒自盈樽,金炉兽炭温。大寒宜近火,无事莫开门。冬与春交替,星周月讵存?明朝换新律,梅柳待阳春。

这次诗人不写大寒三候“鸡乳、征鸟厉疾”等内容了,而是直接写人们的习俗和历法。在大寒节气,人们饮腊酒,围炉关门取暖,正是冬春交替时节,一年(星周)过去,月当然也过完了,新年就要用新的历法,万物都等待春回大地了。

最后,再欣赏一首宋人方回的《用夹谷子括吴山晚眺韵》,前面已经引用过多次,因为其中也提到了“大寒”,这里再全文引用一次:

极目无穷六合宽,仰天如以浑仪观。日躔箕斗逢长至,月宿奎娄届大寒。肘后方多难却老,杯中物到莫留残。来年七十身犹健,容膝归欤亦易安。

前四句把三维空间、浑天浑仪、冬至点、月亮位置、大寒节气都写进去了。后四句说,虽然我懂得不少药方,还是难以阻止渐渐变老,还是饮酒找乐吧,好在年已七十,身体还健康,住的地方虽小,也能随遇而安了。

(责任编辑 张恩红)

———二十三,糖瓜粘