汉语经典翻译“中国英语”的文化主体地位

任东升 马 婷

(中国海洋大学,青岛,266100)

1.引言

人类通过使用语言表达自己的观点、情感和态度,构建起一个表现自我的体系,因此语言必然带有“自我表现的印记”(沈家煊2001)。语言的这种特性,我们称之为“主体性”,它受到说话者、书写者、翻译者年龄、性别乃至文化身份的影响。译者是翻译这一语言活动的主体,翻译活动的产物——“翻译语言”中自然会留下了译者文化身份的印记。正是借助这些印记,译本得以在异质文化中确立“文化主体”的地位。在西方翻译史上,马丁·路德翻译的德语《圣经》成为德语文学“典范”,英语“钦定本”被标上“英国文学”的标签,很大程度上是因为它们的翻译语言烙上了译者文化身份以及本土民族语言特征的独特标记,从而奠定了译本的文化主体地位。在中国,外译汉实践生成过“欧化汉语”,而大规模的汉译英实践则产出了“中国英语”(China English)。有学者考察汉英对照《大中华文库》的英语后认为,“或是中国英语的表达应该有一种独立的主体意识,在各种翻译表达的倾向中应该确立自身的主心骨的地位和作用”(傅惠生2012)。

国内近三十年来对中国英语的研究涉及多个视角,包括中国英语的合法性、各个层面的语言特征、社会语用学理据等,然而,已有成果中鲜见从文化功能层面对中国英语的关注,汉语经典英译所产出的中国英语的文化主体地位,尚未得到重视和肯定。本文拟从“国家翻译实践”的视野,结合对汉英比较的认识,从词汇、句式和语篇三个层面举例分析沙博理的两本译著,发掘和归纳中国英语的文化印记,论述其文化功能。

2.汉语经典翻译实践与中国英语

“国家翻译实践”(National Translation Program),指主权国家以国家名义为实现自利的战略目标自发实施的自主性翻译实践,可分为“国内语际型国家翻译实践”和“跨国语际型国家翻译实践”(任东升2012)。这种国家层面的翻译实践是人类翻译行为在国家产生并具有主体地位后的集中体现,与国家战略、国家行为、对外塑造国家形象、强化对内意识形态等维护国家利益的国家行为密切相关。此时的翻译在国家主体强烈动机激发、引领下,更成了一种民族文学传统、文学价值标准选择和当下意识形态阐释为前提的政治,关乎两种不同文化碰撞与交融过程中所呈现的权利关系。国家翻译实践的自利性决定了其选材及翻译语言上的民族性,其制度化翻译的本质决定了其语言规范方面的权威性。汉语经典翻译实践是跨国语际型国家翻译实践中的“对外型”国家翻译实践,旨在输出最具代表性的中国优秀文化和文学作品,是配合“走出去”战略提高我国文化软实力的举措之一,因此具有战略性质,甚至使命色彩。从翻译活动的跨文化角度看,过于“流利”、“透明”的作品,造成了译者的“隐身”,掩盖了原作应有的实际地位,丢失了翻译在异域文化中的话语权,是一种“文化上的殖民”(Venuti 1998)。换言之,汉语经典的翻译语言必须带有中国文化主体标记,再现中国文化特色和体现国家立场,这样才能通过与“他者”的比照中昭示自我主体性,在竞争日趋激烈的世界文化语境中争得话语权,其重要性丝毫不亚于外交用语。

英语的多元化现象是语言的“主体性空间”这一标志特征在英语国际化过程中的凸现(潘章仙2004)。“中国英语”是中西跨文化交流中所产生的英语变体,是世界英语大家庭成员之一。1980年,葛传槼最早明确提出可以用China English来表达“我国所特有的东西”,强调其与“中式英语”(Chinglish)的不同。“中国英语”的语料来源之一是中国作家的英文写作,之二便是规模化甚至国家层面的汉英翻译实践。作为汉语经典的翻译语言,它是一种具有汉语行文特征的异化翻译语言,对于中国独一无二的事物、概念,汉语的特殊语篇具有很强的文化翻译功能。

3.汉语经典的文化负载词汇翻译

文化负载词(culture-loaded words)指的是负载着一个民族物质、精神、制度等文化内容的语言词汇系统,其语义包含概念意义(connotative meaning)和文化意义(cultural meaning)两方面。中国英语文化负载词的转换主要运用“零翻译”方法,具体有两种:一是通过省译或移译,不使用目的语词汇而达到可译的效果,即“绝对零翻译”;二是通过音译、音义兼译、直译加注、象译等变通的方式巧妙运用目的语词汇传达源语词汇意思,即“相对零翻译”(刘明东2002)。实际上,两种零翻译都是在保证忠实的前提下,尽可能地将源语中的文化标签“移植”到目的语中,从而在翻译语言中体现出源语文化的存在,是尽可能趋向于源语的异化翻译策略。我们收录了沙博理近千万字的中国当代文学作品英译语料库中,发现不计其数的中国文化的主体标记。下文探讨的例证仅仅选自其《水浒传》(OutlawsoftheMarsh)和《新儿女英雄传》(DauhhtersandSons)两部译作。

表1 沙译本中文化负载词的翻译

中国英语词汇传承了汉语的语言特色,负载着汉民族的文化特征,一改过去汉籍外译译者迁就译入语读者,对本民族文化负载元素妄自菲薄的心理状态,使汉语文化反客为主,得以在另一种语言中“显身”。因此能够弥补由于文化差异而引起的文化空缺,具有很强的文化传递功能。

4.再现中式思维的中国英语句式

思维方式是语言生成和发展的深层机制,语言又促使思维方式进一步形成和发展。有语言学家(连淑能2010:283)认为,“语言的使用体现思维的选择和创造;翻译的过程,不仅是语言形式的转换,而且是思维方式的变换”。基于句法的汉英翻译(syntaxbased Chinese-English Translation)必须严格遵守英语的句法规则,译语句式反映的是根植于欧美人注重“形式逻辑”的理性思维。汉语经典翻译语言中国英语的句式,则体现出中国人思维方式的主观化视角,如重直觉领略、尊卑轻重分明、大小先后顺序明显、善用形象描述、喜对称等系列典型特征。这些特征都是中国人主观思维方式在翻译语言中的印记。中国英语的句式主要有以下几类:

4.1 “竹式”结构句

“竹式”最初是用来比喻汉语句子基本特点的说法。对比语言学家们将英语比喻为“树式”,将汉语比喻为“竹式”或“流水”结构(范仲英1994;潘文国1997)。意思是英语复合句表现为以主句为核心,多重从句立体构架的“辐射样态”,而汉语句子较少受形态的制约,呈现一种开放性特征。本文的“竹式结构”句是指在形态上,中国英语的句子多并列谓语,并列小句间环环相扣,类似汉语句子“竹式”的形态特征。如下句:

例1.原文:柴进叫林冲下了马,脱去打猎的衣服,却穿上庄客带来的自己衣裳,系了腰刀,戴上红缨毡笠,背上包裹,提了衮刀,相辞柴进,拜别了便行。(《水浒传》第11回)

译文:Chai Jin told Lin Chong todismount,removehis hunter's garb andputonhis own clothes,which the vassal had brought.Lin tied his sword to his waist,puton his red-tasseled felt hat,shoulderedhis pack,tookhis halberd in hand,bidChai Jin a respectful farewell,andmarchedoff down the road.(Shapiro 1980:323)

原句共9个动词,按照动作发生的先后顺序一节结一节、顶针续麻般平铺直叙地交代人物的行为动作。在译句中,除了第一个动词采用了非谓语不定式形式,其余8个动词全部转换为并列谓语动词,而非盘根错杂的主从复合结构。

4.2 逻辑语序句

“逻辑语序句”是指中国英语句式,按照中式思维特有的逻辑顺序组织句子内部要素的语序特征。汉语句内语序体现的是中国人重“时间上的先后律、空间上的大小律、事情上的因果律和心理上的轻重律”的思维习惯(潘文国1997:257-273)。中国英语的句式会尊重和保留中文语句的逻辑语序。

例2.原文:两边都是合抱的大树,半山里一座断金亭子,再转将过来,见座大关,关前摆着枪刀剑戟,弓弩戈矛,四边都是檑木炮石。(《水浒传》第11回)

译文:Halfwayupthemountainwas a pavilion.A turnbeyondthatand they saw a large fortified pass.Beforeitwere racks of spears and swords and bows and lances.Onallsideswere logs and boulders for rolling down the hill against invaders.(Shapiro 1980:331)

汉语原句主要是以“先中间后两边”的空间顺序为主线而展开布局的。译文相应地保留了该语序,并且运用了多个倒装结构,着力强调这种空间顺序。

4.3 对偶句

汉语讲究音节匀称和词句整齐,这点集中表现在修辞上的对偶和排比。中国英语常采用对偶的形式,并列两个字数、句法近似的分句,从而取得与源语句子对等的语言效果。对于《水浒传》共120回的章节名,沙博理无一例外地将之翻译为结构相似、两两相对的对偶句。两句之间不用任何连接词连接,这样的句式从形式上展示出汉语对偶句的对称美,如:

例3.原文:第十七回 花和尚倒拔垂杨柳 豹子头误入白虎堂

译文:Chapter 17 The Tattoed Monk Uproots a Willow Tree Lin Chong Enters White Tiger Inner Sanctum by Mistake.

4.4 意象句

“意象句”是指汉语经典翻译语言中的不依赖动词,仅用名词短语或名词性结构单独成句的句子。这种句式不受标准英语语法规则的束缚,体现中国人注重形象思维的特点,即善用形象、意象、象征、联想等具体的表现手法。汉字本身就是由象形文字发展而来,形象的表现手法在汉语各个层面屡见不鲜,中国英语自然摆脱不了这种影响。如:

例4.原文:等了两日,不见一个孤单客人过往。(《水浒传》第11回)

译文:Twowholedaysand we haven't seen a single man travelling alone.(Shapiro 1980:337)

该译句为并列句,and理应连接两个主谓结构,但前一分句中省略了应有的谓语动词“has passed”,“two whole days”这一名词结构单独成句。这样的句式更加直观形象,能够给读者更深刻的直觉领悟。

汉语经典翻译语言中国英语的句式中有十分明显的由中式思维习惯造成的句法印记,这种中国英语句式充分体现中华民族的思维与精神内涵,令外国读者在阅读的过程中获得感性的认识。不得不说是一种十分独到又传神的异域文化传达手段。

5.汉语语篇衔接程式的再现

语篇衔接是一个谋篇意义概念,它和实现它的衔接机制密切相关,是“意义系统中与形式特征最接近的一种意义”(张德禄2005)。换言之,语篇标记不仅起到形式上的衔接作用,其形式本身就是意义的载体,不同的形式体现不同的内容。章回体小说保留了大量具有拟书场特征的叙述套语,它们是“章回体小说独具特色的叙事标记语”,“在语篇连贯上也具有重要作用”(刘泽权2010:101)。叙述者与听(读)者的位置和态度都相当固定,形成了一种独特的虚拟互动的认知语境,也形成了开篇或者情节发展的每一段落都基本固定的“启行之辞”,以达到指引路线、便于认知的作用(卢慧慧2007)。过去,许多外国译者对待这些叙事标记语常采用随意的处理态度,此举大大削弱了模拟说书的语言特色。

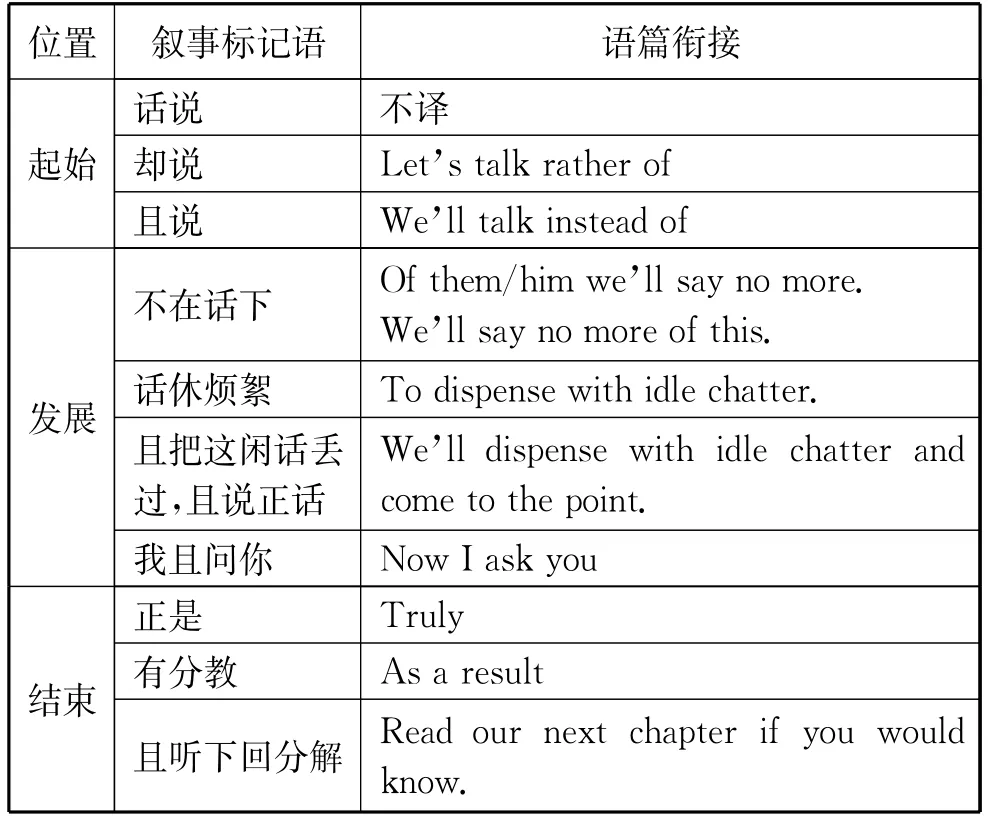

《水浒传》原文中有近千余处叙事标记语,译著不但保留了这些叙事标记,还基本保持程式化的译法,没有采取过多的变化形式。这些英译过来的叙述标记语可以视为章回体小说译本在语篇层面的文化主体标记。《水浒传》沙译本中各章叙事标记语的翻译主要如下表所示:

表2 《水浒传》译本叙事标记语的语篇衔接

沙博理对《水浒传》中的“发展标记语”有时会采取倒装的译法,其他标记语基本采用固定译法。正是译文中的标记语保持了一致性,《水浒传》原文的章回体叙事特征得以再现。

6.中国英语:能否委以重任?

结合以上阐述和例证,我们认为“中国英语”具有以下五个特征:

(1)源自中国经典英译传统且译本体现中国文化主体地位的翻译习惯;

(2)在词汇上频现负载中国特色文化特色的非英语“替换词”;

(3)在基本遵循标准英语语法前提下,在句式上趋于意合,流水句直译痕迹明显;

(4)在语篇上体现典型的中式思维衔接手段和呼应方式,而不完全合乎英语的语篇模式;

(5)符合汉语习惯的生硬语言表达而不完全符合英语语法,但不影响英语国家读者理解。

“中国英语”能否作为一种翻译语言被世人认可,在世界文学大舞台上突显中国文学作品的文化主体地位?有学者对此提出过质疑,并给出了两个否定的理由:其一,中国英语能否被接受,需要一个长期的过程;其二,大多数所谓的中国英语是在英语不精通的情况下译出的,是违反标准英语规律的蹩脚英语(胡德香2006)。对此我们认为,这种观点是在不了解中国英语理论内涵及其发展趋势的条件下提出的,未兔有失偏颇。

首先,国内关于中国英语的研究已持续近三十年之久,期间该研究无论从深度上还是广度上都有了跨越性的提高,学者们普遍接受中国英语的客观存在(黄金祺1988;汪榕培1991)以及其于中国文化“走出去”的重要作用(陈晓燕2009;何达倩2009)。我们既然承认并鼓励汉译西化的“欧化汉语”,为什么要规避中国英语这一“汉化英语”呢?再有,“中国英语”(China English)和“中式英语”(Chinglish)的本质区别在于,中国英语是以规范英语语法为准则的,它虽然在各语言层面体现出汉语的语言特质,但总会受制于规范英语的语法,不能脱离语言规则而随心所欲。第二个观点犯了混淆概念的错误,把“违反标准英语规律的蹩脚英语”Chinglish当成了China English。

语言不仅是“文化的载体”和“民族的基本特征”,更重要的是“文化生存和发展的动力”以及“民族生存和发展的命脉”(蔡永良、王克非2013)。在上世纪80年代美国的英语官方化运动(English Officialization Movement)中,美国政府正是充分认识到语言对于文化传承和民族凝聚的重要作用与功能,才将语言视为国家政权的一面旗帜。在新加坡,英语在长期本土化的过程中生成了具有有别于标准英语语言特征的“新加坡英语”,它对于多民族、多文化的新加坡来说肩负着“促进各个种族沟通、和谐相处的责任”。《海峡时报》的读者们在信中写到,“说新加坡英语能让我们感到我们是新加坡人”。新加坡文学家也认为“没有新加坡英语,诗歌和戏剧中的人物和对话就缺少了神韵”(于红霞、何志波2010),可见新加坡英语增强了多种族新加坡人共同的国家认同感,也成为新加坡人在国际上自我定位的标志。

语言之间的竞争实则是人与人的竞争,乃至不同民族、国家之间意识形态的竞争。作为“输出型国家翻译实践”产生的翻译语言,在世界英语这个大的语言生态系统中,中国英语的地位稳固与否反映出中国文化在国际上的话语权的强弱。现阶段国内学界对中国英语的认识,不应仍旧停留于“扩展圈”的世界英语变体之一,而应充分认识到具有中国文化和汉语语言特征的中国英语作为汉语经典翻译语言的国家战略意义。

中国英语对内与对外的推广应该是积极、主动的,应体现在译者自觉地实践应用和国家制定保障政策两方面。语言开发、传承、保护和利用地越好,使用群落规模越大,语言的资源价值就越大,语言就越具有活力(冯广艺2013:78-81)。因此,国家翻译工程中的译者如若能不断提高翻译语言水平,在使用规模、范围、和规范度上提升中国英语,久而久之国内外读者对中国英语语言价值认同提高,接受度自然会提高,中国英语进而进入一个良性循环的生态发展之中,其语言活力也会不断提高。其次,国家在制定语言政策时,应充分认识中国英语的战略意义,对中国英语施行“官方化”(officialization)。比照汉语普通话的推广,国家应该从政策上提供保障和扶持。比如规定特殊场合,如外交、新闻、文学翻译等对外交际中必须严格使用中国英语。相关的国家文字工作委员会也应逐步出台一系列中国文化事物翻译标准,从而规范中国英语的表达,建构中国英语的语言体系。在教育层面,英语教学不再追求纯粹的英式或美式英语,用英语表述清楚自己国家的文化特色才是最重要的目的。最后一点不能够忽视的事实是,语言的强盛与使用语言国家的政治、经济、文化等社会因素是息息相关的,英语之所以目前是一种强大的“世界语言”,归根结底在于英美国家的国家实力。这能够启发我们,国家在积极主动推广中国英语的同时,还需要努力提高综合国力,为中国英语良好发展提供坚实的后盾。

7.结语

从人类翻译活动的进程和文化追求看,从逐字译(直译)到意译(改写),仅仅是“战术”考虑和操作策略和方法,而非“战略”设计。翻译活动上升到国家层面,一定是把翻译作为让文化“走出去”的语言输出“国家行为”。这种翻译行为带有强烈的主体意识,是国家形象意识、文化主权意识、语言政策意识的交叉体现。国家翻译机构的翻译政策和语言战略“规划”了中国英语这种翻译语言的理论存在,而译者实践的成功“创生”了它的现实存在,因此,中国英语便被赋予文化主体地位。目前从理论意义和实践价值来看,它是一种较为理想的服务于中国经典英译的翻译语言。无论是本土译者、汉学家译者还是受聘于中国的外国译者,都需要首肯并尊重中国英语的文化主体地位,并自觉运用于对外英译实践。