地方政府对网络舆论监督的实用主义回应及其政治意蕴

耿国阶,张晓杰,孙 萍

(东北大学 文法学院,辽宁 沈阳 110819)

根据中国互联网信息中心(CNNIC)第32次中国互联网络发展状况统计报告,截至2013年6月底,中国网民规模达到5.91亿人,中国的互联网普及率攀升至44.1%,互联网已经成为覆盖率仅次于电视的大众传媒[1]。随着互联网的快速普及和中国网民数量的快速扩张,中国网民舆论场的强度和影响力已经举世无双,成为政府必须面对和回应的一种声音。

在既有的关于“政府对网络舆论监督回应”的研究中,“政府”基本是一个整体,并未区分“政府”内部的复杂构成和冲突,以刘力锐[2]、朱丽峰[3]的研究为代表。有关的研究中,李永刚区别了网络监管过程中中央政府与地方政府不同的行为逻辑,但主要针对网络监管而不是对网络舆论监督的回应[4]154-156。

中国虽然是一个单一制国家,但改革开放以来,地方政府开始形成独立的利益和行为逻辑[5]111-122。在此前提下分析“政府对网络舆论监督的回应”,将地方政府单列出来就有其现实必要性。本文将网络舆论监督中的地方政府作为单独的分析单元,将其对网络舆论监督的回应概括为“实用主义回应”,并从治理转型的角度揭示其政治意蕴。

一、网络舆论监督中的地方政府

之所以将地方政府单列出来研究,主要有三个原因:在事实上,地方政府已经成为网络舆论监督的主要矛头指向;在关怀上,地方政府与中央政府的确存在极大差异;在能力和行为上,地方政府不仅拥有左右事件的极大权限和丰富资源,而且具有自身的行为逻辑。

1.网络舆论监督的主要矛头指向

现阶段,网络舆论中官民关系最紧张的事件几乎都与地方政府有关。根据人民网舆情监测室2007—2011年的《中国互联网舆情分析报告》,只要涉及对政府公权力监督的,大多数与地方政府及其官员有关[6]。

有几个原因可以解释地方政府为何成为网络舆论监督的主要矛头指向。第一,中国治理体制的基本特征是治官权与治民权分设,形成“上下分治的治理体制”[7]。中央政府主要执掌治官权,即选拔、监督和奖惩官员的权力,而地方政府则需要直接“管事”(治民权),直接与民众互动、处理具体事务,必然成为矛盾的直接对象。第二,对地方政府的监督成为薄弱环节,现阶段对地方政府及其官员的监督主要依靠上一级政府,由于监督成本、利益关联等原因,自上而下的监督时常失效,同时,社会监督、司法监督、平面媒体监督均存在较大程度的“功能性失灵”,互联网几乎成为弱势群体表达利益诉求的唯一顺畅通道[8]。第三,从民众这个角度来说,获得地方政府及其官员行为的信息相对而言比较容易,通过亲身经历、街头巷尾议论或者其他渠道都能获得,在平面媒体受限的情况下,自然将其不满、牢骚或愤怒通过网络这个单一的渠道释放或发泄。

2.中央政府与地方政府关怀的差异

在具体施政方面,中央政府与地方政府的关怀存在基本性差异,中央政府更关注影响执政合法性、长治久安的问题,而地方政府更关注经济增长、财政增长等具体问题。二者之间主要通过官员政绩考核机制来传递。

(1)中央政府的关怀

中央政府的施政关怀是比较全面的。具体到政府对网络舆论的回应上,中央政府与地方政府的核心关切是不同的,中央政府关心政权合法性、社会稳定,而地方政府及官员更关心地方或个人利益。近年来,中央政府不断提醒地方政府,要改变对互联网“不理、不用、不管”的现象,提高舆论引导水平[9]。2011年9月,中央政府专门印发《关于深化政务公开加强政务服务的意见》,要求各级政府积极回应群众关注的热点、重点问题。作为“治官”的层次,中央政府希望地方政府也在具体施政过程中,能够忠实地贯彻其全面关怀,实现全面发展。具体的传递机制有二:一是加强对地方官员的教育;二是通过官员考核体系来传递中央政府的关怀。两者比较,考核机制的作用是主要的。

(2)考核体系的传递

中央组织部《党政领导干部考核工作暂行规定》中对“工作实绩”的界定主要包含经济、社会事业、党建三个部分,但在实际操作中,对除极少数发达地区之外的大多数地方而言,经济增长率、财政收入、招商引资数额是争先的“硬指标”,维稳、计划生育等是免罚的“硬底线”,而其他则大多数属于比较“软”的指标[10]。

(3)地方政府的关怀

两种传递机制中,教育的效果有限,最主要的是考核机制所传递的信息。“尽管现行的考核体系名义上是一个全方位的或者说立体性的指标体系,但在具体运作过程中,……只要国内生产总值上去了,就可以‘一俊遮百丑’。”[5]222更全面地理解地方政府的关怀,须注意两点:第一,全面的目标被简化为“硬指标”“硬底线”或“软指标”;第二,“关怀”被简化为需要完成“任务”,以信访为例,不是切实解决信访问题,而是不发生上级政府所不允许的集体访和越级访,为此追拦堵截、“以人民币来解决人民内部矛盾”等技术性措施层出不穷。

3.权威结构零碎化与地方政府自主性

在理论上,中国是单一制国家,地方政府的权力来源于中央,地方政府受中央政府领导和控制。但在实践中,中国的政治过程中充满了“非正式政治”,相对处于下级位置的地方政府或部门具有与上级讨价还价的权力,一定程度上,政策制定和执行的过程也是讨价还价的过程[11]。权力结构的零碎化主要体现在组织价值的碎片化、权力和资源配置的碎片化、政策过程的碎片化三个方面[12]。权力结构的碎片化意味着地方政府和部门在选择如何回应网络舆论时,具有非常大的自主权,中央监督力不从心、鞭长莫及,民众监督缺乏有效的制度化渠道。根据何显明的研究,地方政府在施政关怀、利益、施政行为方面,具有相当的自主性[13]。

二、地方政府对网络舆论监督的实用主义回应

地方政府在回应网络舆论监督的时候,更多从地方政府及其主要官员的利益出发,结合具体情境,权衡多种因素,选择回应的程度和方式,以期最大限度地趋利避害。为了更好地理解地方政府对网络舆论监督的实用主义回应,需要了解三个方面:哪些博弈变量暗中左右着地方政府的实用主义回应?地方政府实用主义回应的类型有哪些?地方政府实用主义回应的局限性是什么?下面结合具体的案例予以说明。

1.地方政府实用主义回应的主要博弈变量

地方政府对网络舆论监督的实用主义回应与中央政府的希望存在一定偏差,但大多数情况下也不是莽撞专断的简单化行为,有一系列需要考量的博弈变量。

一是自身利益强度。即地方政府需要作出回应的网络舆论监督个案是否与本级政府及其主要官员有密切的利益关联。如果卷入到网络舆论监督个案中的人员与本级政府及其主要官员有密切的利益关联,则其自身利益强度大,反之则自身利益强度小;如果卷入到网络舆论监督个案中人员背后的关系网规模庞大且强势,则其自身利益强度大,反之则小。

二是问责压力强度。主要是上级政府行政问责的压力强度。以2007年山西“黑砖窑”事件为例,在事件发展初期,地方政府避重就轻,将事件定性为普通的“非法用工”“劳资纠纷”,地方政府的敷衍塞责引起了网络舆论的强烈反弹,进而引起中央政府的高度关注,开始介入此事的调查处理。紧接着国务院常务会议将“黑砖窑”事件定性为“严重违法犯罪行为”,要求“依法惩处犯罪分子,严肃查处有关工作人员的腐败和失职渎职问题”。随后,山西地方政府才开始雷厉风行地处理此案,“黑砖窑”事件引发的舆论风波才得以平息。

三是事件本身强度。具体网络监督的个案中,如果网络舆论集中到具体的人员和事件上,具有聚焦性,则容易得到回应;具体网络监督的个案是否足够敏感,容易引起地方政府主政官员的重视;具体网络监督的个案是否在事实、技术上足够复杂,如果在事实、技术上比较简单,则地方政府回应的难度较低,浑水摸鱼的可能性也较低;具体网络监督的个案是否具有高度的利益相关性,具有高度利益相关性,则地方政府更容易选择不回应或避重就轻。

四是网络舆论强度。第一是网民通过“热帖、跟帖、转帖”式的草根投票机制所汇聚成的舆论规模,规模大则强度高;第二是时间持续长度,有些具体网络监督的个案被网民长期关注,则网络舆论强度居高不下。

需要注意的是,在影响地方政府理性选择的博弈变量中,地方民众的集体行动、地方司法机构的监督并不是主要的,因为现阶段地方政府的横向集权现象非常严重[5]429-430,地方政府完全可以将其搞定。一般而言,这些暗中作用的博弈变量在具体的个案中会有较大差异,但无一例外的是正是这些博弈变量促使地方政府及其官员仔细斟酌、反复权衡,尽可能地理性选择,实现最大化趋利避害。

2.地方政府实用主义回应的基本类型

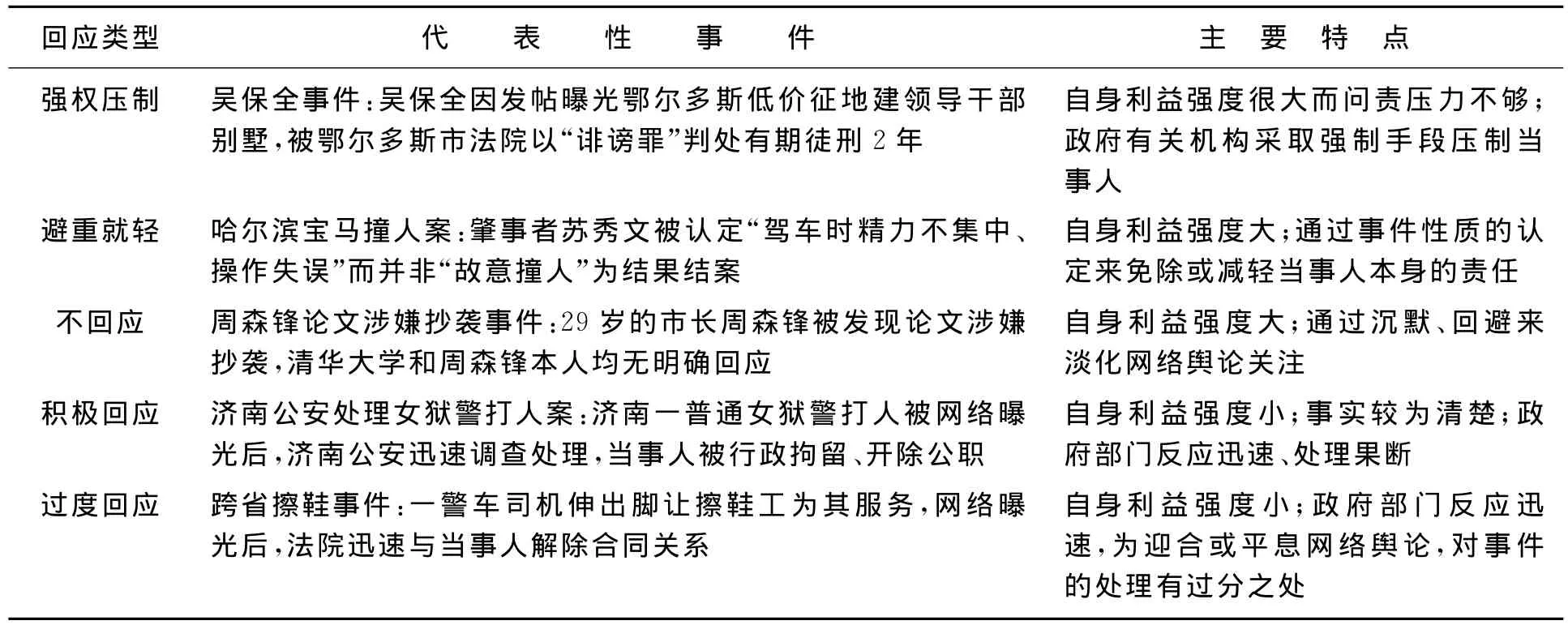

此处将地方政府的实用主义回应分为相互衔接的五种:强权压制、避重就轻、不回应、积极回应、过度回应。具体如表1所示。

表1 地方政府实用主义回应的基本类型

3.地方政府实用主义回应的运行及局限性

一方面,地方政府实用主义的回应取得了积极的成效。经过一段时间的政策学习,政府“将传统治理的精髓移植到互联网上的速度很快”,“政府面对互联网从迷惘到清醒,从手忙脚乱到井井有条地应对”,时间维度上变垃圾桶模式为分类主导模式,空间维度上化“虚拟”为“真实”,技术维度上由被动防御向立体防控演进[4]114-139。人民网舆情监测室通过对大量政务微博互动案例分析发现,我国政务微博的应用已经较为成熟[14]。2011年第四季度地方应对网络舆情能力推荐榜评价:在这个季度里,党政机关应对突发舆情事件的经验可圈可点。首先,反应速度稳步提升;其次,问责处置力度加大;再次,利用微博等新媒体发声的意识和技巧继续有所提高[15]。另一方面,地方政府实用主义的回应的局限性也是很明显的。

首先,现阶段地方政府对网络舆论的回应基本停留在“维稳驱动型回应”阶段。一方面,稳定是政府及官员的主要焦虑所在。“维稳”成为压倒一切的目标,是否有利于“稳定”成为决定进退取舍的基本准则,担心社会不稳定,成为一种集体无意识的忧患情结[16]。“维稳”压力大,其一有利于地方政府和官员认真回应网络舆论、认真面对问题、认真解决问题;其二,很多地方越来越频繁地“用人民币来解决人民内部矛盾”,用压制利益表达来追求表面的稳定,任期制更是强化了官员的短期操作倾向,“维稳驱动型回应”反而制造了更多潜在的不稳定因素。另一方面,与稳定相比,保障公民合法权利远未成为各级政府及其官员回应网络舆论时候最优先的考虑。从长远看来,从维稳驱动型回应走向权利驱动型回应,从个案性回应走向制度性回应(即认真解决个案背后的制度性问题),是大势所趋。

其次,实用主义导致“网上搞不定,网下搞定”。中央政府对网络舆论监督的关怀被简化为地方政府要完成的任务和指标之后,地方政府有多种选择可以完成这种“任务和指标”,其中最主要的是“网上搞不定,网下搞定”。限于网络舆论监督所反映问题的难度和地方政府自身利益,比起逐个案件去化解矛盾真正解决“引发网络舆论的问题”,更容易做到的是用各种控制手段来解决“网络舆论问题”,具体可以选择拘留、罚款、判刑、连坐、送精神病院等强硬手段,也可以选择金钱收买、欺骗拖延等“怀柔”手段[17]。

三、地方政府实用主义回应的政治意蕴

地方政府对网络舆论监督的实用主义回应有其必然性,那么如何看待地方政府对网络舆论监督的实用主义回应?下面从治理转型的角度尝试着进行一下理论的分析。

1.为什么是实用主义回应?

有几个原因可以解释地方政府为什么对网络舆论监督采取实用主义的态度。

首先,中央政府较为全面的施政关怀一到地方政府层次,就被简化为“硬指标”“硬底线”和“软指标”,而且对完成“指标”“任务”手段、方式的规范性约束也就随之大大弱化,实用主义的选择也就成为必然。

其次,现阶段总体性政治实用主义的氛围所致。中国改革开放30多年的治理转型是逐步摆脱各种僵化的教条限制的过程,也是一个实用主义主导的过程,“政治实用主义是中国发展模式和政治文化的显著特色”[18]。这种源自中央政府的总体性实用主义不可能不影响到地方政府的施政行为。

再次,部分客观问题复杂性、网络舆论监督特性与地方政府能力限度使然。一方面,网络舆论监督所反映的部分问题背后具有深刻的制度性原因,例如征地拆迁、分配不公、腐败与特权等等,地方政府或主政的部分官员即使有意愿根本解决,面对可能的成本、收益和自身能力限度,也会望而生畏;另一方面,在汹涌的网络民意面前,在上级政府的问责压力下,还不能不有所反应,因为地方政府左右这两者的能力也很有限。对网络舆论监督所反映的问题无意愿或无力解决,还不能不表示出积极的姿态,两相作用之下,实际选择的实用主义就可以理解了。

最后,地方政府执行者、经营者、管理者之间的角色冲突使然。现阶段,地方政府既是上级政府各项法规、命令的执行者,地方经济的总经营者,还是地方各种公共事务的管理者,集三种基本角色于一身。不同角色的价值预设和行为逻辑是不同的,来自上级政府不同部门的政策、指示本身也经常隐含着内在冲突。地方政府的扮演角色以及政策、指示的内在冲突赋予地方政府选择性实用主义回应以逻辑合理性,而权威结构碎片化与地方政府自主性则使之获得空间并成为现实。宏观环境的复杂也给予其更多自我辩护的理由,例如维稳及维稳对行政控制方式的依赖、政府本身处于转型期、公民社会不成熟、网络舆论必然伴随的情绪化和芜杂,等等。

2.实用主义回应的政治价值与过渡性

一定程度上,地方政府对网络舆论监督的实用主义回应有利于政府与民众的“互训”。一方面,地方政府的实用主义,使得网络舆论在某种程度上能够“倒逼”地方政府对民众关注的焦点问题有所行动,进而提升了民意在地方政府政策制定和政策执行中的影响权重,此为民众通过网络对地方政府的“训政”。另一方面,地方政府对网络舆论监督的实用主义回应,总是在具体情境下寻求自身利益和自我改善之间的平衡,并通过回应的类型选择传递其意图和底线,这有利于民众保持合理的政治心理预期,有节制、有理性地提出诉求,克制其政治态度、节制其政治行为,这有利于将充沛而驳杂的民意转化为治理转型持久的建设性动力,在这种意义上,是地方政府对民众的“训政”。假以时日,网络舆论和地方政府的实用主义回应之间有可能形成一种良性循环,并最终推动制度的突破,那么这种良性循环有可能渐进地但也是彻底地改变中国的地方政治生态。

这种“互训”能否良性、有序但也是彻底地持续进行下去,主要取决于宏观制度供给的改变。地方政府及其官员是网络舆论监督的矛头所向,但地方政府及其官员失职、滥权、腐败背后都有深刻的制度背景,例如地方政府的横向集权及监督弱化问题,地方政府执行者、经营者、管理者之间的角色冲突,实际运行中有失偏颇的官员政绩考核机制,地方政府财权与事权的失衡问题,等等。很大程度上,这些主要是宏观制度造成的治理困境:地方政府及其官员失职、滥权、腐败,网络舆论对地方政府及其官员的不满、愤怒和谴责,地方政府对网络舆论监督实用主义的回应,不过是这幅整体性治理困境图景的不同侧面。不改变宏观制度供给,地方政府行为改善的技术性空间越来越逼仄,一味地在行政上加大问责压力,有可能促使地方政府对网络舆论监督的回应从实用主义沦向机会主义,信访考核的变形已经给我们足够警示。另一方面,整体性治理困境已经很难拖下去,中央政府基本制度供给的改变或“自下而上”的制度突破不仅迫在眉睫,而且很有希望在未来一段时间成为现实。如是,则将在极大程度上改变地方政府实用主义回应的主要博弈变量,甚至彻底超越实用主义回应。

3.实用主义回应的可能走向

实用主义回应可能滑向机会主义和鸵鸟主义,在制度性漠视和个案选择性回应之间徘徊。对待网络舆论监督,中央政府的态度越来越明确,那就是要求和督促地方政府积极应对;另一方面,以地方自主性、地方政府横向集权为代表的地方政府可以调度的权力和资源没有变化,以官员政绩考核机制为代表的实际风向标并未发生质的转变,地方政府的行为逻辑及回应网络舆论监督的博弈变量并未有根本改变。中央政府适当的督促和引导会促使地方政府更积极地回应网络舆论,如果在基本治理格局发生配套性变化的前提下,中央政府就该问题加大问责压力,则有可能导致地方政府对网络舆论监督的回应在两个极端之间徘徊,即在一些地方政府自身利益强度大的案例上继续避重就轻,漠视民意,而在另一些地方政府自身利益强度小的案例上则有可能过度反应,迎合民意,丧失公共政策本身的独立性。

同时,实用主义回应也可能从维稳驱动型回应转到权利驱动型回应,从实用主义的个案回应转到系统的制度性回应。地方政府对网络舆论的回应从“维稳驱动型回应”向“权利驱动型回应”的过渡有赖于基本制度突破,否则将陷于低水平重复。在一个现代治理国家,政府对网络舆论的回应是权利驱动的,政府是否回应、如何回应首先是对公民基本权利的尊重,即“权利驱动型回应”。在现阶段,政府对网络舆论的回应实现从“维稳驱动型回应”向“权利驱动型回应”的层次过渡,有赖于社会管理、文化管理等基本制度的突破性创新,有赖于通过政治改革实现权利硬保障、权力硬约束,有赖于公民意识的普遍生成、公民社会的健康发展,以及各级政府及其官员“官本位”理念转变为公共服务理念。这必然是一个较为长期的过程。

四、结 语

将地方政府对网络舆论监督的回应概括为“实用主义”,可能有过于简化之嫌,但基本上能够抓住其实质。不宜简单地臧否地方政府对网络舆论监督的实用主义回应,关键是搞清楚是什么样的实用主义,为什么是实用主义,其政治意蕴何在。从治理转型的视角看,地方政府对网络舆论监督实用主义回应背后具有深刻的制度性根源,要改善和提升地方政府对网络舆论监督的回应,最重要的是正视并调整其背后的制度。

[1]中国互联网信息中心.第32次中国互联网络发展状况统计报告 [EB/OL].(2013-08-15)[2013-12-02].http:∥www. cnnic. cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201307/P020130717505343100851.pdf.

[2]刘力锐.我国网络民意的成长、政治意蕴及政府回应[J].广东行政学院学报,2009,21(5):22-26.

[3]朱丽峰.论网络民意与政府回应[D].长春:吉林大学行政学院,2010:128-135.

[4]李永刚.我们的防火墙:网络时代的表达和监管[M].桂林:广西师范大学出版社,2009.

[5]何显明.市场化进程中的地方政府行为逻辑[M].北京:人民出版社,2008.

[6]祝华新,单学刚,胡江春.2007—2011年中国互联网舆情分析报告[EB/OL].(2012-03-28)[2013-12-02].http:∥yuqing.people.com.cn/GB/15400853.html.

[7]曹正汉.中国上下分治的治理体制及其稳定机制[J].社会学研究,2011(1):1-40.

[8]祝华新,单学刚,胡江春.2011年中国互联网舆情分析报告 [EB/OL]. (2011-12-23 )[2013-12-02].http:∥yuqing.people.com.cn/GB/16698341.html.

[9]人民网舆情监测室.2007年中国互联网分析报告[EB/OL].(2007-12-10)[2013-12-02].http:∥tech.sina.com.cn/focus/2007_GUIDE2008/.

[10]韩永.年终政绩考核焦虑时:一个贫困县的考核突围[J].中国新闻周刊,2011(46):12-34.

[11]Dittmer L.Chinese Informal Politics[J].The ChinaJournal,1995(7):1-34.

[12]叶托,李金珊,杨喜平.碎片化政府:理论分析与中国实际[J].中共宁波市委党校学报,2011(2):42-48.

[13]何显明.市场化进程中的地方政府角色及其行为逻辑——基于地方政府自主性的视角[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2007,37(6):25-35.

[14]人民网舆情监测室.2011年新浪政务微博报告[EB/OL].(2011-12-10)[2013-12-02].http:∥magazine.sina.com.cn/weibo/zwwbbg20111211.pdf.

[15]人民网舆情监测室.2011年第四季度地方应对网络舆情能力推荐榜[EB/OL].(2012-03-28)[2013-12-02].http:∥yuqing.people.com.cn/GB/15400853.html.

[16]清华大学社会发展研究课题组.以利益表达制度化实现社会的长治久安[J].领导者,2010(4):11-24.

[17]于建嵘.“信访综合症”背后的潜规则[J].人民论坛,2010(10):51.

[18]托马斯·海贝勒.中国是否可视为一种发展模式?——七个假设[M]∥俞可平,黄平,谢曙光,等.中国模式与“北京共识”:超越“华盛顿共识”.北京:社会科学文献出版社,2006:116.

——充满艺术的实用主义者Eva Solo