周三:半个月亮爬上来

吴永强

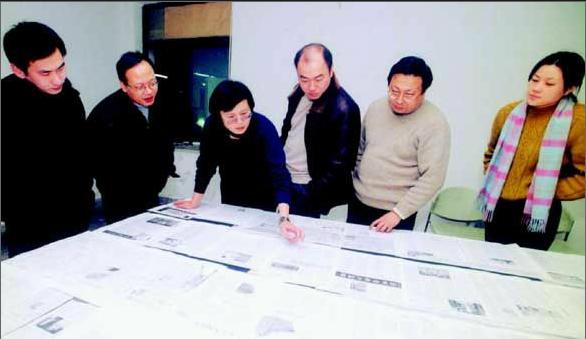

一轮圆月挂于中天,大明湖畔,一座四层小楼灯火通明,月光推开窗子,投射在每个人脸上。但人们无暇顾及月光,屏气凝神,盯着一个中年女性在屋子里晃来晃去,“这样结尾收不住,你们再想想”。众人忐忑的心恢复了一半,好在只有结尾“收不住”,改动不大,但就是这个“收不住”,让所有人绞尽脑汁,依然不知如何是好。

——这是几个月前的某个星期三晚上,张总办公室上演的一幕。一期名为《消失的济南府》的五一特刊正在经历最后的命运考验。最终,一篇临时写出的《致济南的一封情书》将这个专题成功“收住”,众人才松了一口气。一切工作结束后,走出报社,已是第二天凌晨,一周的任务完成,一种沉重的轻松感附着在每一张疲惫的脸上。

此种情景,几乎每个周三都会上演。多年来,周三成了周刊人的特殊“节日”,这一天,每个人脸上不断变换焦虑、不安、释然、茫然……各种不同的表情循环往复。之前的选题会、脑力激荡已经完成它们的使命,这一天,不再需要更多的激荡,唯有埋头写稿、编稿、做版成为一成不变的习惯。

编辑记者工作的特点在于一个萝卜一个坑,谁的工作,只能由他自己自始至终去完成,不可能半路换人。所有的公事、私事都要为周三让路,时间久了,亲戚朋友们都知道了我们的工作规律,周三之前从不来打扰我们。

顶着周四的月光回家是再正常不过了,甚至有一次,选题经历了一次又一次“否定—重做—再否定—再重做”之后,当我们走出报社,天已大亮,新的一天对于我们来说,意味着无始无尽的睡眠。

每当周四来临,总会在睡眼惺忪间接到某某某的电话,酒局定下来。周三的玩命换来周四的一醉,然后一觉睡到周五,拿到了新出版的刊物——不管之前的记忆如何深刻,周三如何“痛不欲生”,那已成为过去,手里捧着刊物一页一页翻看,却并没有预想的那么喜悦,偶尔有错漏之处,往往惋惜不已。

其实在周刊,周五才是一周的开始,周三是一周的结束,周四则是周末。

周三最大的“障碍”是张总,当执行主编带着所有刚做出的大样去了张总办公室,猛然闲下来的编辑记者们或在吸烟室,或呆坐在椅子上盯着电脑,而所有人的耳朵总是直竖着,过滤掉所有杂质,唯一捕捉的是几十米之外的张总办公室发出的任何声音:说话声音陡涨,中间混杂些许火药味,则意味着情况不妙,选题被否或改动颇大;若有欢笑声传来,每个人也就跟着舒了口气,领导心情不错,则选题没问题,今晚可早回家了。

其实,所谓的“障碍”,也并不在张总,而在我们自己这里。一个选题做的好与坏,操作者大都心知肚明,达到了什么高度,感觉很重要,自我感觉良好的,往往顺利通过,那些夹生饭,自己吃着塞牙,领导眼光很毒,一下子指出命门所在。

吃饭是个大问题,人是铁饭是钢,工作再忙不能不吃饭。周三中午时间紧,一般会订饭,秦镇大米面皮、黄焖鸡米饭、叉烧饭、肯德基,换着花样,也不过就那几样。多年来,我们成功吃倒了数家餐馆。当年的排骨米饭没有了,滕州羊汤也倒闭了。不过,总有屹立不倒的,比如“芙蓉大酒店”。

曾和周刊早期的前辈们聊起来,芙蓉大酒店一直存在,但并非一家。早年的所谓芙蓉大酒店,是芙蓉街上的一家小店,如今那对夫妇还在,不过已去了后宰门街做烧烤。而今,芙蓉大酒店指的是一家名为“泉新”的饭店,两层小楼,是周刊的“食堂”。

周三也有了衍生品。我们的同事QQ群便命名为“周三五点半”,这个点,正是张总看版的时间,同事们最提心吊胆的时刻。

因为周三,我们逃过一劫。那是2007年7月18日,下班高峰期,所有同事都在报社加班,发排机嗡嗡作响,竟不知窗外大雨正在吞噬这座城市。等到夜半走出报社,街面已被冲扫一新,各式汽车横七竖八摞在路边。

周三,就这样与一座城市的记忆糅合在了一起。

去年9月,婚假期间,我去了九寨沟。一天晚上我失眠了。出门在外,只记得日期,查看了一下,星期三,原来如此。每周三例行失眠,已经成了身体的规律。在远离周刊的藏区,我仿佛又回到了报社。在海拔三千米的山上,我一骨碌爬起来,有点儿缺氧,走到阳台,为那些依旧在加班的兄弟们抽了一根寂寞的烟。

如果你在周三的晚上经过明湖路,看到路南这座四层楼的四楼亮着灯,那肯定是我们正在“分娩”一期新的周刊。欢迎你上来慰问一下,或者带一些扒鸡、扒蹄,甚至刚出炉的小笼包、肉夹馍,那就再好不过了。endprint