地下革命

本刊记者 / 梁君艳 实习生 / 刘书琪

地下革命

本刊记者 / 梁君艳 实习生 / 刘书琪

周子书企图用一场空间改造革命,为北京地下室找到一条多方利益共享新路径,他的改造试验在狭窄的30平米空间内艰难起步,面临产权、资金、团队与人气等多重考验。

“我不是单纯意义上去帮助农民工,或帮助房东,也不是单纯意义上要吸引房地产商,也不是什么生者有尊严”

在北京的很多日子里,刘青常常在其地下室房间打电脑游戏,有时打得困顿时会昏睡半天,他勤于出门的时候通常是送3岁多的女儿外出上学。80后刘青已在北京漂了7年,以做租地下室出租生意为生。屋内墙上挂着的大菜刀,喻示着这里对外界时刻保持警惕。

刘青目睹过无数租客在这个地下空间停停走走,但他一直长待于此,他没有找到更好的养家出路。和北京一百多万的“鼠族”一样,刘青也面临被清退的风险。

自1986年以来,伴随着都市化的迅猛发展和房价的高速上涨,北京居民楼下的人防地下室成为外来移民的居住地。居于其内的这批人被称之为“鼠族”,他们暂时无法挣到大钱,为了在大城市生存下去,不得不屈居地下室。2008年奥运会期间,北京地下室一度被关闭。北京曾在2010年颁布政策禁止人们群租防空地下室,由于政府没有推出合理的补偿方案,地下室此后一直陷入僵局。

2013年11月12日的晚上,刘青慵懒而安静的生活突被“怪异租客”周子书打破,这位突然闯入的“美院学生”,要在30平米空间内进行房间改造试验,拟建设一个地下活动中心,而不是在此日常居住。

周子书花上两个小时,用公益性质和北漂经历打动了刘青,租下一个30平米的地下室,这只是北京1.7万套防空地下室中的一小块空间。

这一天于周子书来说,是无比幸运的一天。在此前的一周,他被无数地下室房东视作传销员、骗子或记者。“安守本分”的房东们,对待周子书的造访面无微笑,麻木地听周子书讲完他的设想后,抱着多一事不如少一事的态度,不愿把房间租给一个造梦者甚至麻烦制造者。他们担忧,这位外来者“天马行空”的改造试验,会砸掉自己这个微小而承载生存希望的租房饭碗。他们也不太相信,一个30出头的小伙能搅动政府尚且无力解决的难题。

骨子里对自己有股狠劲的周子书,不是一个轻言放弃的人。如果说,他最初的坚持,主要是来自于自己对毕业论文设计的完成期许,后来的坚持,则源自他意外成名后的自我与外界激励力量,以及自身践行理想的坚定与果敢,这些特质无疑是任何革新派所必需的。

今年9月,一篇讲述周子书地下室改造项目的文章在微信朋友圈突然火了,按照周的说法,“我都不敢相信,10天内转发量就达30万”。伴随公众的关注,看到商机的房地产公司、投行,喜爱追逐热闹的媒体,甚至长于制定传播策略的公关公司,随后都向周子书投去目光,寻求合作或是采访。

9月30日上午,2014年度中国生活设计榜发榜,在“年度设计趋势”的单元中,周子书的地下室项目力压锤子手机、乐视超级电视、特斯拉、百度筷搜等热门产品,登上“2014生活设计榜·年度设计趋势”榜首。

这个奖项的获取正如他的项目受社会关注一样,令其大感诧异。直到颁奖前一天,周子书才得知自己获奖。

眼下,在成名浪潮里,周子书在多个场合不断解释着自己的项目初衷,“我不是单纯意义上去帮助农民工,或帮助房东,也不是单纯意义上要吸引房地产商,也不是什么生者有尊严,因为地下室不适合长期居住,而是通过一个战略来达到各个利益相关者的一个平衡,这才是最核心的问题。”

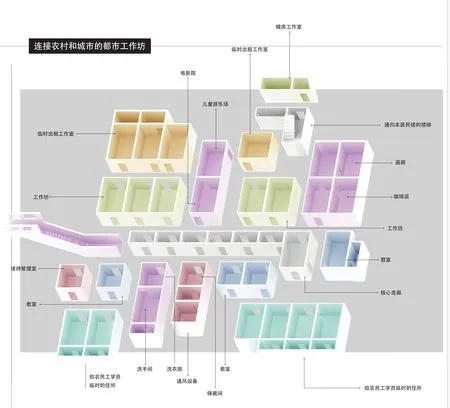

他的地下室改造核心,是想在北京建立一张巨大的地下都市工作坊网络,用资源整合和技能交换的方式,找到一条房东、租客、商家与政府的利益共享新路径,去解决社会矛盾,而不是去简单解决外来移民在地下室的住宿环境问题。

在产权、资金、团队与人气等多重考验中,周子书的改造之路并不轻松。他对《博客天下》强调,这只是一个开始。他的下一步计划,是如何设计一套可供复制的空间改造模式和商业模式,并组建一个社会企业去运行之。

技能交换

周子书的改造试验点设在北京花家地北里的一间30平米的地下室里。

9月26日,当《博客天下》记者来到这个试验点时,空气里还有新刷的油漆味道,刘青刚刚刷完楼梯。半年前,他和周子书一起把地面和墙都粉刷了一次。

设计师周子书希望用“社会企业”运作的方式完成空间改造。 图/尹夕远

沿着22级银色楼梯往下走,一条彩色中心走廊即映入眼帘,楼道地面被刷上了六色,每个颜色区域分别标上了一个字符,最接近楼梯处的字符是G。

这是周子书对地下室改造的成果之一。G是经周子书精心设计过的,在英式英语里,楼层G代表Ground floor(紧贴地面的楼层),以避免“地下”的概念。

在刘青看来,这样的设计增添了楼道的活力,方便居民辨别楼段,但文化程度不高和不懂英语的居民,并不能领会出“G”的意涵。

改造后的最外间房,两面墙上绘制了标识着各个省份的中国地图。几百根排成一列的彩色晾衣绳从天花板中央垂吊而下。这是用作技能交换的房间。平时,绳子成直线型垂吊,一旦开展技能交换时,每位参与者则牵上一根绳连入自己的省份,用挂钩把绳子固定在墙面上。每位参与者还会写上自己会的技能以及想学的技能贴在墙上。刘青用“新鲜”来形容这样结识老乡和朋友的形式。

最内的房间,是一个“木屋子容器”,屋子用木板等材料制作而成。这个灵感源于他们的调研,他们在当地社区访问了一百多位设计和艺术领域工作的职场新人,询问这些年轻人对地下室的空间期许。

这个“木屋子容器”被用来作都市年轻人的工作坊,或者小型的活动聚会场地。他们还在这间房刷了一个“白屋子容器”。运用白漆绘屋顶造型的创意,来自一位地下室年轻租客。这些地下室的年轻人,一方面希望赚了钱后能回家乡盖上自己的房子,另一方面,他们希望保留目前地下室残酷的现实。

房东刘青和一些地下室租客都是周子书的义务帮手,渐渐变成了这个项目的参与者。一位大叔甚至在他们的改造过程中主动送来香蕉以示支持。

房间条件的改变,只是周子书为改造空间而做的表象努力,他真正要变革的,是房间的功能。

最开始,周子书想通过联系各个国家图书馆赠送书本,企图提供一个阅读空间,帮助这一群地下室居民改变人生,“知识改变命运”。但通过实际调研发现,这群特殊居民的核心需求并不关乎钱和书本知识,他们更需要的是技能认知、机会介绍和互信空间。

周子书的助理林木村做调研时的一次发现让她很受触动。有一个年轻的汽车维修师傅,在北京月收入不到3000元,每月需要往家里寄钱补贴家用,他自己还得了胃病,但宁可待在北京也不愿意回家,“我还没有在北京挣够钱,尽管我一点也不想在这待着。”林木村和周子书开始思考,怎样才能帮助地下室的这批年轻人,尔后发现技能交换是一个不错的选择。

他们调研发现,地下室租户的工作类型多种多样,有销售、厨师、足疗师、修理工和淘宝店主等,大都为年轻人,少部分为中年人。年轻人刚刚步入社会,工资收入不高,地下室对于他们更多只是个睡觉的临时居所。中年人则不愿意花高价租赁条件更好的房屋,因为要节约开支,为家人存储积蓄。这些租户的月收入一般在3000元至8000元之间。居住在地下的人们和地上的人们,阶层分隔并不明显,大家一般都有一份正当的职业,但很多地下室的居民可能从步入社会后,就一直从事某一项工作,很难拓宽技能学习渠道和生活圈子。

林木村告诉《博客天下》,这批人来到北京后,可能并不希望仅以自己一开始的一个技能维持工作与生活圈子,他们自己也很想改善收入现状,通过技能交换后,不一定真的就学到某项具体的技能,但至少能让他们拓宽社交圈,多认识多了解其他行业的一些人,进而可能寻找一些潜在的改变机会。

周子书认为技能交换项目是他改造地下室的核心,他意识到,这隐约会给生存在这个空间的人们带来一些改变。

刘青也积极参与进来,他用唱歌技能交换了对方的淘宝技能,并由此诞生开淘宝店的想法,但由于资金没有到位,开淘宝店一事暂且被搁置。

刘青说,这样的技能交换进行过4次,每次约有10余人参加。后续的日子里,不断有朋友上门询问刘青,打探技能交换的再次开办时间。

今年4月中旬,周子书在初步完成这个30平米的空间改造后,带着毕业结论离开北京前往英国,继续完成他叙事性空间设计专业的最后学业。

海归造梦

2014年9月22日,周子书从英国圣马丁大学硕士毕业后回国,开始了他在国内的忙碌生活。前十天,他每天接受2家以上的媒体访问,一天的时间被切割成好几个采访时段。

还在英国攻读硕士时,周子书选择北京地下室作为毕业设计对象,题目是《重新赋权,北京防空地下室的转变》,他将设计与地下室问题相结合,他的毕业设计取得了A成绩。

接受《博客天下》的第一次采访,是在他回国后的次日晚上。35岁的周子书戴一副眼镜,穿着白衬衫配蓝色牛仔裤,留着设计师的标志性卷发,不过他并不喜欢设计师这一称号,觉得这“过于狭窄”,他觉得自己不仅仅是从事传统的设计工作。

从英国学成归国后,周子书决定深度介入到北京地下室改造工程里,他想要续写这个故事,“本来只是从一个房间开始,现在却通过媒体给别人讲述这个故事,引来了故事新的可能性。”

他一再强调,这并不是一个传统意义上的公益项目,他希望用“社会企业”运作的方式完成空间改造。在花家地北里的地下室里,他曾初尝了小小的盈利滋味。

2014年3月30日晚他们曾在地下室里举行过一次私人电影院派对,吸引了15人参与,两小时收入300元。周子书评价说:“虽然钱不多,但考虑到地下室一个大房间的月租金是700元,这对房东来说是一个潜在的地下室商业运营新模式。”但是他们对这个空间的未来盈利方式,还没有来得及做过多构想。

在周子书现有的空间设计构想中,希望可以把一些空间租给当地年轻人用作工作室,一些空间租给农民工临时居住三个月,一些空间作为教室,而那些开放空间则变成画廊、咖啡店和会议室。这是他理想中的“利益共享”模式,不同的利益相关者都可以在这里找到未来空间使用的可能性。这些空间有些需要付费租赁,有些则是免费开放。按照如此设计,刘青担忧自己的收入会受影响,“钱若不够我上交房租和吃饭,你说我能不怕吗?我又不是有钱人。只要让我能吃上饭,怎么干都行。”

周子书则经常给刘青打气,“不能说让你挣多少多少钱,反正饿不着你,咱这个项目做到最后,肯定是比你现在收入好点。”

中途,周子书因为要完成学业在英国待了半年。刘青曾有过一段焦虑期,以为周子书把改造的事淡忘了。但后来,他妻子在微信朋友圈上看到周子书的项目报道,焦虑变成了兴奋。最近很多媒体去采访他,他大多都拒绝了,“毕竟周子书不在嘛”。

刘青说,周子书的一句话曾让他的心动了一下:你不管它成与不成,你要说了去做,你才知道能不能成功,你要不去做,就永远不知道能不能成功。

刘青意识到自己的些许变化。以前他经常睡懒觉,送完女儿上学回来还会继续睡觉,“懒到连我自己都觉得真懒”。现在,他觉得自己从周子书身上汲取到一些能量。周子书告诉《博客天下》,刘青现在自己都把自己当成“领导者”了,掌握主动权,在推动整件事情的发展,这也是我看上他的原因,他很有演讲天赋。

改造项目受到社会关注后,很多人去找刘青,一些人说要给他投资,“30万到50万,并且以自己的名义来投资”。还有很多人是凑热闹前去参观。刘青有些无奈:“晚上十一二点还来呢。我媳妇孩子都睡着了。他们的想法都不在我的范围之内,他们都是有目的的。”

周子书同样面临“骚扰”,这里面有热情的大众,或表达鼓励与支持,或希望来投资,或请求加入团队,当中也有质疑者,认为周子书会搅乱地下室的“安居”现状,这批“鼠族”可能连蜗居地下室的权利最终都会丧失。

周子书也考虑到一些负面效应,提出了一个可能的潜在解决方案。按照设想,如若把地下室发展成一个临时出租的商业空间,或租下当地购物大厦顶层天台,或租下居民楼的第一层,作为流动人员的租房安置点。经验有限的周子书,仍然还在绞尽脑汁设想一幅可能的商业世界画面。

来自山西的北漂青年史肖健今年25岁,也是刘青的租客。他也参与过周子书的技能交换项目,但他感叹项目持续时间太短。周子书离开后,他们再也没有去过白屋子容器,偶尔,他会思考一些关于自身发展的问题。

史肖健约6平米的房间内,只安放着一张小床,床一端靠着的墙上贴了一块黑色防水布,缠绕着密密麻麻的黑胶带,还有一张堆满了各式杂物的小书桌,狭小的空间已容不下其他家具。史肖健从事制服销售,月收入约为3000元。他告诉《博客天下》,“要是发达了,我也会搬离,这就是一个巢。”说着说着,他突然笑了起来,说道:“有时会想,以后可能真的会遇到某个大神,帮我一下,因为周子书有说过,一些成功人士在成功之后有可能会去帮助别人一下。”他希望,有一天他可以遇见这样的大神。

革新隐忧

闯入地下室的周子书俨然以革新者的面貌出现。

革新者必须是一个理论家、鼓动者和行动人,但拥有此并不意味着一定会走向成功。周子书对《博客天下》说:“对我来说我没有什么初衷,我也没有什么未来的期盼。我就要做一个尝试去提出解决方案,不要永远一味地去责怪,不要永远地去抱怨,这样没有任何意义。”

在周子书过往的生涯中,有两位师长对他的生命有着重要影响。一位是他的硕士导师宋协伟,一位是前任中国美术馆馆长现任中央美术学院院长范迪安。

周子书本科学的陶艺设计,2003年考上中央美术学院的视觉传达设计硕士,2006年毕业后入职中国美术馆,2010年创建工作室。

周子书的工作室合伙人韩涛对《博客天下》说:“宋协伟老师对于子书就像一位禅师,将他点悟,他把他的思维方式教给了子书。而且宋协伟在表达、在渲染气氛这方面的东西,我认为子书都学到了。”而范迪安对于周子书的意义则是促使他开始重新审视对设计的理解。让他学会开始考虑事件设计。”

当中也有质疑者,认为周子书会搅乱地下室的“安居”现状,这批“鼠族”可能连蜗居地下室的权利最终都会丧失。

一个名为“渡”的事件设计展览在周子书的生命中留下重要印痕,这甚至促使他选择辞职,开始自由人的人生。

2008年的汶川地震中,一座山在短时间内崩掉,几百户人家压在山底下。在电视上看见这一幕,周子书强烈感受到了生命的脆弱性,决定用一年的时间来做一个关于“应急建筑”的国际展览。

韩涛说,在那次展览的筹划过程中,他遇到了无数挫折,有一千万个理由让他中途停止,说好的钱没到位,说好的赞助没有,说好的场地没有,说好的建筑师做不了。

“你想想,你让那么多人公益性地去做一件事情,存在着一千个变量,任何一个变量,都能把你挫败了。我觉得那件事之后他就不会再遇到挫败感了。因为别人一辈子的挫败感,在那件事里全遇到了。各种困难,你像搭建、实际、场地、条件,哎呀,我的天!然后内部的困难,美术馆内部的体制的压制,太多了。”韩涛对《博客天下》感慨道。

2009年5月12日,“渡”展览在中国美术馆如期开幕。疲惫的周子书在离开幕式还有几个小时的时候安心地睡着了。第二年,他选择了从中国美术馆离职。

汶川地震让周子书感悟到生命的脆弱,而画家吴冠中则影响了他的生活态度。他曾在吴冠中逝世后,策划过一出有关吴的展览,当中评价吴的那句“他走了,留下了脚印,他走了,没有留下脚印”常被周子书挂在嘴边。

周子书也欣赏那部《辛德勒的名单》电影里的辛德勒。这位开办纳粹工厂的德国企业家,曾拯救了1100条生命,改变了一群犹太人的命运。他对电影里的一句话念念不忘:凡救一命,即救全世界。

周子书说,既然生活在了当下的中国,就要想着如何能为当下的中国社会带来什么。从中国美术馆辞职那天,他希望活出生命的价值。

如今,他期盼带领同样有理想、有梦想的年轻人,去完成这场地下室试验。他说自己并不在意成败。从影响力来说,他觉得自己已经成功了。

房东刘青则仍然有着自己的忧虑,他在意这个饭碗。不管如何改造,刘青最首要的要求是,必须保障自己的收入。他承包的这项地下室出租业务,每间房每月的出租价介于300元至700元之间,扣除上交给管理公司的费用后,他的月收入在5000元左右。

刘青也忧思改造项目的宣传力度不够,“咱是地下室,除非把这名打出去,就是宣传力度大了之后,都认识你了,然后你才能做到这一步,要不然的话,别人都不知道怎么回事”。

不过刘青相信周子书是一个有心做事的人。他佩服周做事的拼命干劲和自律能力。他以喝啤酒做例,“叫他喝,顶多就喝一瓶。是我就控制不住”。他也常常看到周子书在出租房内忙前忙后,为了刷墙或做设计图案,每天熬夜熬到凌晨一两点。

尽管目前政府并没有干涉项目运作,但刘青还是透露出一丝忧虑。因为出租屋虽然现在是由自己所属的公司管理,但是公司也只是和国家签订了20年的合约,公司以每年几万元租下整个地下室,再承包给他们。这些地下室随时有被国家收回的风险。

刘青说,如果这件事情引发了政府关注,政府若介入进来收回自己的地下室,那么支撑他的经济来源将会因此中断。但他也只是提了提这个担忧,过了一会儿又斩钉截铁地说:“该改还得改,这是好事,我绝对支持子书。”

改造项目进行至今,物业没有干涉,政府也没介入。周子书说,不希望政府介入,或者等项目发展更好时,政府才介入。他现在没有感受到来自政府方面的压力。他说:“我们又没干违法的事情,我们现在是帮助他们出解决方案,他们为什么要阻碍我们。”

随着项目的火爆,一些人不断发私信申请加入周子书的团队,其中不乏美国的经济学教授。周子书也在游说合适的人加入团队,史肖健是他的目标之一。周子书愿意以每月高开1000元的价码聘用史肖健,工作任务主要是向别人介绍技能交换项目。因为史是当初从头到尾见证和参与了这个项目的一位地下室租客,并且他现在的工作是销售。史肖健有些心动,但还在犹疑。周子书回应:“你别急,慢慢想,想好和我说,到时候我们仔细聊聊。”

周子书已将这个项目悄然变成了自己的主业,这个通常在工作室带领8人团队的设计师,在接下来的日子里,势必面对更多复杂而纷扰的事务,这将重新考验着他试图作为一个企业家的领导才能。