从希尼到谢默斯:贝尔法斯特女王大学“谢默斯·希尼:会议与纪念”综述

朱 玉

二〇一四年四月十日-十三日,贝尔法斯特女王大学谢默斯·希尼诗歌中心举办了“谢默斯·希尼:会议与纪念”(Seamus Heaney:A Conference and Commemoration)国际会议。这是自爱尔兰诗人、一九九五年诺贝尔文学奖获得者谢默斯·希尼(一九三九-二〇一三)去年八月三十日溘然辞世以来,国际范围内首次规模盛大的学术会议和纪念活动。四月十三日本应是希尼的七十五岁生日。来自世界各地的百余名学者、诗人、艺术家,以及当地热爱希尼的普通百姓,因为希尼而联结在一起,在复活节前夕,共寄思念。同时,这次会议也适逢谢默斯·希尼诗歌中心成立十周年。

正如中心主任、诗人基尔伦·卡森(Ciaran Carson)所说,没有希尼,就没有这个诗歌中心;然而,“回顾过去,这个中心仿佛早已在孕育之中,孕育在 ‘贝尔法斯特作家群’(the Belfast Writers’Group)之中,①常常简称为 “The Group”(1963-1972),最初由女王大学英语系教授Philip Hobsbaum发起。这个群体主要由诗人组成,后来也有散文家、戏剧家和批评家加入。他们每周聚会一次,彼此分享新作。除了希尼以外,其他成员如今也都成为爱尔兰重要的诗人,如Michael Longley,Paul Muldoon、Frank Ormsby、Medbh McGuckian、Ciaran Carson等。而希尼正是这个群体的中心”。他指的是四十多年前,他在女王大学读书、希尼在此任教的情景。那时,希尼成为贝尔法斯特作家群的主席。女王大学也是希尼的母校。在一九五七-一九六一年间,希尼以优异的成绩完成英语系本科学业,并在学生杂志上发表处女作(一九五九)。会议期间,女王大学麦克雷图书馆还展出了希尼学生时代的学习笔记和诗歌手稿。

希尼的几个兄弟也出席了本次活动。借由他们相似的面容,我们感受着希尼的在场,如梦如幻。希尼的妻子玛丽(Marie Heaney)在会议最后一天从国外赶到会场,时隔半年,悲伤依旧。她低声和希尼生前的好友们说道:“我不知道自己该不该来——今天是他的生日。”所有在场的人都感到与希尼之间的亲缘。我们不再用学术的口吻称他“希尼”,更多时候,我们亲切地唤他“谢默斯”、“谢默斯”。

一、会议纪要:创意与思辨

本次会议内容充实,既包括七场重量级的前沿学术讲座与二十三个主题的小组讨论,也包括每晚感人肺腑的歌诗酬唱,体现了希尼诗歌中心所倡导的“创意(creative)与思辨(critical)”相结合的思维方式。

首场讲座由利物浦大学英语系荣休教授内尔·柯克兰(Neil Corcoran)主讲,题目是“真材实料的融会”(“The Melt of the Real Thing”)。 柯克兰教授主要研究现当代英爱文学,特别是诗歌。代表作包括 《莎士比亚与现代诗人》(Shakespeare and the Modern Poet,二〇一〇)、《谢默斯·希尼诗歌研究》(The Poetry of Seamus Heaney:A Critical Study,一九九八)、《叶芝与乔伊斯之后:阅读现代爱尔兰文学》(After Yeats and Joyce:Reading Modern Irish Literature,一九九七)等。另有论文多篇,收入《牛津现代爱尔兰诗歌手册》(The Oxford Handbook of Modern Irish Poetry,二〇一〇)、《剑桥希尼指南》(The Cambridge Companion to Seamus Heaney,二〇〇六)等。在会议讲座上,柯克兰教授首先回顾了他多年来对希尼诗歌的研究,接着举例分析了希尼诗歌中多元因素的融合,主要可以概括为想象与现实的融合、柏拉图主义与亚里士多德主义思想的融合。这些融合都基于“真材实料”,即真切的生活经验(the real/lived experience)。

来自弗吉尼亚大学英语系的贾翰·拉玛扎尼(Jahan Ramazani)教授作了题为“谢默斯·希尼的地球”(“Seamus Heaney’s Globe”)的精彩讲座。拉玛扎尼教授对挽歌形式有过深入的研究,著有《哀悼之诗:从哈代到希尼的现代挽歌》(Poetry of Mourning:The Modern Elegy from Hardy to Heaney,一九九四)。他近期的著作包括《跨国界诗学》(A Transnational Poetics,二〇〇九),以及《诗歌及其他:新闻、祷文、歌曲以及文 体 间 的 对 话 》 (Poetry and Its Others:News,Prayer,Song,and the Dialogue of Genres,二〇一三)。他在讲座中指出,对于希尼来说,他的地球(“globe”)隐藏在语言形式当中,诗歌具有一种凝聚力,体现深层的文学记忆。他带领大家一起细读了希尼的诗歌《字母》(“Alphabets”),分析了诗中反复出现的“地球(仪)”和字母O这两个彼此关联的意象。这首诗写的是诗人早年开始认字的情景:“天鹅的颈项和天鹅的脊背/组成‘2’”,“橱窗中的地球仪倾斜着如彩色的O”。诗人频繁提到字母O,拉玛扎尼教授认为该字母是一个“母性的中心”(a motherly center),它不仅是“地球仪”(globe)一词的核心字母,也构成“诗歌”(poetry)一词的主音。诗人从学习字母进而认识事物,后又从世界、地球回归到字母这一原初的基本单位,这一认知过程本身即形成一个圆圈。拉玛扎尼教授还列举了希尼的《电灯》(“Electric Light”)一诗,指出诗中幼年希尼对语言的敏感,以及伦敦之旅是唤醒希尼诗人天职的一场旅行,再次将诗歌与地方、旅行联系起来。他还引述了希尼在诺贝尔奖获奖致辞中有关世界之旅始于亦终于语言之旅的段落,认为诗歌融合了地方性与全球性因素,是跨文化、多语言的旅行;诗歌既是关于世界的,又自成一个世界:

我习惯了听到外语的短促爆破音,随着收音机旋钮从BBC转动到爱尔兰,从伦敦音转动到都柏林口音,甚至在我最初接触到欧洲语言中的喉音和咝音时,尽管我听不懂它说的是什么,我已然开始了一场进入到广阔世界的旅行。这转而成为一场宏阔的语言之旅。这场旅行中的每一站——不论在诗歌中还是个人的生命中——都是一块踏脚石,而绝非终点。①Seamus Heaney,“Crediting Poetry”,in Opened Ground:Selected Poems 1966-1996,New York:Farrar,Straus and Giroux,1998,p.416.若无特别说明,文中所引诗文皆为笔者所译。

希尼曾用水桶里的水来比拟诗人敏感的心灵,因受到外界的影响而产生相应的波动;后又用其比喻诗歌中的内在秩序,既真实地回应外部现实,又如实地反映诗人内心。在讲座最后,拉玛扎尼教授模拟上述比喻,动情地说道:“尽管希尼已经不在,然而他诗歌当中的O会像涟漪一样,向内凝聚,向外漫延,永远。”

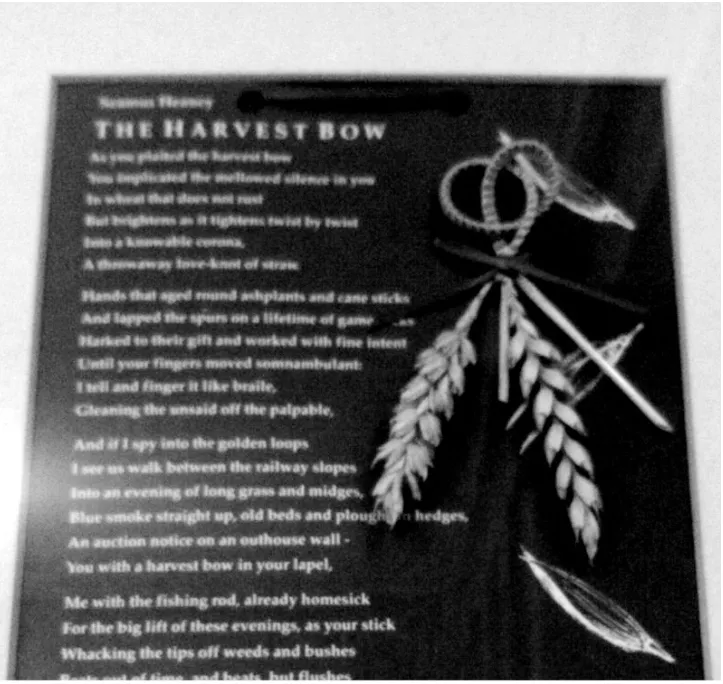

牛津大学的彼得·麦克唐纳德 (Peter Mc Donald)出生在贝尔法斯特,他既是一位英语系教授,同时也是一位诗人,主要研究浪漫主义时期到现当代的英语诗歌,代表作有《身份错认:诗歌与北爱尔兰》(Mistaken Identities:Poetry and Northern Ireland, 一九九七),《声音意向:华兹华斯到哈代诗歌中的音韵与重复》(Sound Intentions:Rhyme and Repetition from Wordsworth to Hardy,二〇一〇),并编辑了爱尔兰诗人路易斯·麦克尼斯(Louis MacNeice)的诗歌和戏剧。他作了题为 “希尼的隐含意义”(“Heaney’s Implications”)的讲座。他从希尼的诗歌《丰收结》(“The Harvest Bow”)出发。 该诗写到用谷穗编织丰收结的情景。麦克唐纳德教授让大家注意诗中的“implicate”一词,指出其具有与“编织”相关的“缠绕”、“使卷入”的意思,同时也具有“暗示”之意。如诗所示,被“织入”(implicate)丰收结的是“成熟的沉默”(mellowed silence,第2行),而阅读诗歌的过程就好比“用手指触摸盲文,/从可触的事物上收割无言之意”(I tell and finger it like braille,/Gleaning the unsaid off the palpable”,第11-12行)。①Seamus Heaney,“The Harvest Bow”,Field Work,New York:Farrar,Straus and Giroux,1979,p.50.麦克唐纳德教授还讨论了最后一个诗节的首句 “艺术的尽头是平静”(The end of art is peace),推测其与济慈《希腊古瓮颂》、叶芝作品乃至北爱尔兰政治局势的关联,并联系希尼的其他诗作,论述了希尼诗语中所蕴含的多重含义。

休·霍顿(Hugh Haughton)教授来自约克大学,他主要研究二十世纪爱尔兰文学、现当代英美诗歌,以及精神分析理论,代表作有《德里克·马洪诗集》(The Poetry of Derek Mahon,二〇〇七),并负责编辑T.S.艾略特的书信。他的讲座题为“谢默斯·希尼:最初与最后的事”(“Seamus Heaney:First and Last Things”)。 他指出,希尼一般被视为善于回忆的诗人,他的诗总是关于具体事物的回忆,讲述最初的事情和早年的记忆。然而,霍顿教授想以诗人最后一部诗集《人链》(Human Chain)为例,并借助迈克尔·罗斯伯格(Michael Rothberg)的“多向记忆”(multi-directional memory)理论,探索诗人晚期的“记忆诗学”,即诗人如何在生命的最后重归最初的记忆,最初的记忆如何染上最后的色彩。他具体讨论了 《四十年代的沙发》(“A Sofa in the Forties”)和《在阁楼上》(“In the Attic”)两首诗,指出晚期希尼对过去的再现体现了个人记忆与文化记忆之间存在的更宏大的关联。他还认为,每一首好诗都是一首墓志铭。

此外,爱尔兰研究学者、自由撰稿人、民歌歌手约翰·威尔逊·福斯特(John Wilson Foster)教授探讨了希尼诗歌中的历史观,认为历史既不是线性的,也并非叶芝笔下的螺旋模式(gyre),而是如同希尼诗中的沼泽意象一样,是多层次的(“a bog of layers”)。 人类学家、自由撰稿人帕特丽莎·克雷格(Patricia Craig)就希尼的诗集《斯特森岛》(Station Island)作了讲座。诗人、评论家、《爱丁堡评论》编辑艾伦·吉利斯(Alan Gillis)阐述了希尼馈赠给我们的宝贵遗产。

除了上述学术讲座之外,会议还设有二十三个主题的小组讨论。每个主题一般由两到三位专题发言人组成。其他人员根据自己的兴趣旁听或参与这些分组讨论。笔者将这些主题大致概括为几类:1、就诗歌的形式美学来说,有“希尼与抒情主义”、“挽歌”、“形式因素”、“声音与意义”(笔者为该主题的小组发言人之一,谈论了希尼诗歌中的音乐性);2、就希尼诗歌中的历史因素来说,有“流亡”、“他者的地方”、“妥协的政治与诗学”、“希尼、自我与历史”等主题;3、就译介而言,有“希尼作为译者”、“翻译希尼”;4、就教学而言,有“希尼作为教师”、“讲授希尼”(四川电子科技大学的李成坚教授是该主题的发言人之一,她作了国内希尼研究情况的报告);5、在作为批评家的希尼方面,有“经典与批评”;6、在希尼对其他文化的影响方面,有“希尼与美国”、“希尼与英格兰”、“希尼与苏格兰”;7、在希尼与其他诗人的联系方面,有“希尼、休斯、普拉斯”、“希尼与古典文学”。此外,另有“希尼与广播”(希尼生前曾录制很多广播节目)、“希尼的物件”、“最后的事情”等主题。这些发言人不仅是研究希尼诗歌的学者,很多还是希尼的友人。他们的讲演不拘一格,有的在讲座之间从西装的内兜里取出一管爱尔兰风笛,模拟着希尼诗中的黑鸟;有的在开场之前浅唱一曲,表达对诗人的深切思念。

爱尔兰是诗人与音乐家的国度。他们民间的国旗上有金色的竖琴。经过白天紧张而充实的讲座交流之后,每晚的诗歌朗诵和音乐演出让我们的心灵恢复柔软。按照惯例,诗人们先朗诵希尼的诗,然后才读自己的作品。第一天的朗诵安排在历史悠久的阿尔斯特厅 (Ulster Hall)进行。这是一座维多利亚风格的音乐厅,始建于一八六二年。据说狄更斯曾在这里讲演,而乔伊斯曾企图将此地改建为电影院。诗人卡洛尔·安·达菲 (Carol Ann Duffy)、 波拉·米翰(Paula Meehan)、彼得·麦克唐纳德、唐·帕特森(Don Paterson)朗诵了诗作。其中,卡洛尔·安·达菲读起希尼的诗《格兰摩尔的黑鸟》(“The Blackbird of Glanmore”,附后)。在这次会议上,这首诗不断被人们忆起,特别是结尾两行:

我来时,在草地上,

我走时,在常青藤中。①Seamus Heaney,“The Blackbird of Glanmore”,District and Circle,New York:Farrar,Straus and Giroux,2006,p.78.

黑鸟是爱尔兰常见的小鸟,它出现在爱尔兰自古以来不同时代的诗歌中,已然成为一种象征。如今,它也是希尼诗歌中心的标志。第二天的演出在富丽堂皇的贝尔法斯特市政厅举行。希尼诗歌中心主任、诗人基尔伦·卡森朗诵诗歌,并吹奏了爱尔兰风笛,他的妻子以小提琴伴奏。诗歌中心另一位诗人西尼德·莫瑞西(Sinead Morrissey)也朗诵了自己的作品,她的诗集《视差》(Parallax)刚刚获得二〇一三年T.S.艾略特诗歌奖。她声音甜美,朗诵轻快而俏皮。记得她有一首诗是以华兹华斯的妹妹多萝西的身份写成的。来自当地的乐队也进行了动人的音乐表演,他们还专门创作了新的音乐作品献给希尼。醇厚的女声、飘扬的小提琴,以及若隐若现的吉他伴奏,化解着,也风干了人们的哀思。保罗·莫尔顿(Paul Muldoon)恐怕是继希尼之后最有影响的爱尔兰诗人了,他也曾是希尼在女王大学的学生。一九九九-二〇〇四年期间,他曾荣任牛津大学的诗歌教授(Oxford Professor of Poetry)。他也是《纽约客》杂志的诗歌主编。他出现在第三天傍晚的诗歌朗诵会上。早在那天下午,他就在中途悄然进入一个小组讨论的教室,默默地靠墙站在教室的最后。虽然不声不响,但他的进入宛若一句诗行。他的气质显然与在场所有人都不一样。晚上,他在几位年轻的爱尔兰诗人朗诵后最后出场。他说希尼离我们而去了。但这句话还有另一重意思,即我们都被希尼落在后面了,我们永远无法超越希尼(“...we are all left behind”)。尽管如此,我们还得继续下去。于是他读起希尼的诗 《继续下去》(“Keep Going”)。后来他还朗诵了自己的代表作 《为 什 么 布 朗 里 离 去 》(“Why Brownlee Left”)。最后一天的诗歌朗诵最值得纪念,因为那天是希尼的生日。我们来到抒情剧院(Lyric Theatre)。二〇〇九年,希尼曾为剧院的基石揭幕。大厅的墙上挂着一幅幅肖像,其中有希尼和爱尔兰戏剧家布莱恩·弗里尔(Brian Friel,一九二九-)。后者是爱尔兰户外日剧院 (Field Day Theatre)的作者和导演,被誉为目前在世的最伟大的英语戏剧家之一。透过剧院大厅的窗户,可以眺望到希尼诗中写过的拉甘河 (River Lagan)。在当天的演出中,希尼曾经的学生、诗歌中心驻校诗人麦布·麦克伽凯恩(Medbh McGuckian)在朗诵之前向空中说道:“生日快乐,谢默斯!”赢得在场观众的共鸣。最后朗读的是和希尼同年出生的诗人、备受尊敬的迈克尔·隆里(Michael Longley)。他的最新诗集《旋梯》(The Spiral Staircase)将在下半年出版。他精心选择了希尼最后一部诗集中一首长诗的几个诗节,并说自己已经在心里读过两百遍了,本次会议就结束在——不,回荡在——下面的诗行中:

*

还有什么比

用手掌揉碎一枚叶子、

一株香草更好

然后,缓缓地,抚慰地,

让它在你的唇齿间飘落,

然后呼吸?

*

如果你对宇宙

有些许认识的话,

那是因为你就是那样地

吸入了它

……

*

在石南花与金盏花之间,

在水苔藓与毛茛花之间,

在蒲公英与金雀花之间,

在勿忘我与忍冬花之间,

一如在蔚蓝与云翳之间,

在干草垛与日暮的苍穹之间,

在橡树与石板屋顶之间,

我曾存在。我曾在那儿。

我在那里,那里也在我之中。

——《草本植物志》(“A Herbal”)①Seamus Heaney,“A Herbal”,Human Chain,New York:Farrar,Straus and Giroux,2010,pp.42-44.笔者的中译文详见《译诗》(潘洗尘、树才编)2013年第2卷,武汉:长江文艺出版社,第187-188页。

二、拜访诗人墓地:“发光的空白”

四月十三日,会议的最后一天,也是希尼的生日。当天下午,会务方特别安排大家去拜访位于德里县的柏拉西(Bellaghy,Co.Derry)。这是希尼最初生长的地方,也是他最终的安息之地。沿途是希尼笔下的风景,“一条伴有树篱的旁路穿过沼泽,沼泽洞,以及两边草原上的灌木、石南和灯心草”。②Dennis O’Driscoll,Stepping Stones:Interviews with Seamus Heaney,New York:Farrar,Straus and Giroux,2008,pp.19-20.我们首先来到柏拉西城堡(Bellaghy Bawn)。这座十七世纪的白色塔楼最初是一处防御工事,如今是一座博物馆,记载着当地的历史,并珍藏着希尼的手稿和物品。无疑,希尼是这个小村庄的骄傲。塔楼前方是苏格兰雕塑家大卫·安南德(David Annand)的青铜作品《挖泥炭的人》(The Turf Man)。他的身体仿佛由一块块乌黑的泥炭叠加而成,双手握紧一把铁锹,俯身做出挖掘的姿势,双脚和铁锹成为他在大地上稳固的支点。这座雕像在二〇〇九年落成,用来庆祝希尼七十岁生日,并由希尼亲自揭幕。它也纪念着希尼第一部诗集中的第一首诗《挖掘》(“Digging”),这首诗在希尼的诗人生涯中起到奠基作用。希尼的祖辈都是挖泥炭的人:

但我没有铁锹去追随他们这样的人。

在我的拇指和食指之间

卧着一支短粗的笔。

我将用它挖掘。③Seamus Heaney,“Digging”,Death of a Naturalist,London:Faber and Faber,1966,p.2.

(《挖泥炭的人》,二〇一四年四月十三日摄)

博物馆中藏有很多珍贵的希尼手稿,有的诗作并未收入他的诗集,如 《在柏拉西墓园》(“In Bellaghy Graveyard”,一九九六);还有许多修改稿,如《丰收结》(“The Harvest Bow”,一九七九)。这首诗被装裱起来,画框中还配有一个用谷穗编织成的丰收结。若不是亲眼看到,我不会想象出丰收结的样子。书架上陈列着各种版本的希尼作品集。墙壁上悬挂着大幅的希尼照片,其中几张是希尼穿戴着父亲的衣帽,拄着父亲的拐杖,站在柏拉西的泥炭沼泽边拍摄的(一九八六)。此外,馆内还展出了希尼曾经用过的物品,如学生证、书包、大衣,等等,其中很多都曾出现在他的诗歌、散文作品中,令人睹之弥亲。

当你编织着丰收结

你也将你成熟的沉默

织入永不生锈的麦秸中

麦秸越编越紧也越来越亮

终成一个可知的光环,

一个信手拈来的草编爱结。

(《丰收结》“The Harvest Bow”,二〇一四年四月十三日摄于Bellaghy Bawn)① Seamus Heaney,“The Harvest Bow”,Field Work,New York:Farrar,Straus and Giroux,1979,p.50.

离开博物馆,我们来到附近的圣玛丽教堂。在一处静谧的角落,我们找到希尼的墓。“四月是最残酷的季节”(T.S.艾略特)。在希尼生日这天,我们来此凭吊。希尼的墓很朴素,没有石碑,也没有墓志铭,只有一个木制的十字架安伫在褐色的泥土上。几束鲜艳的雏菊,说明有人不久前刚刚来过。不远处是他弟弟克利斯朵夫的墓,是他的父亲在一九五三年为车祸中丧生的四岁幼子树立的石碑。《期中假期》(“Mid-Term Break”)这首诗记录了弟弟的不幸,“四英尺的盒子,一英尺代表一年”。②Seamus Heaney,“Mid-Term Break”,Death of a Naturalist,London:Faber and Faber,1966,p.15.墓碑上还依次刻有希尼家族其他已故成员的名字。良久之后,我们进入教堂,在希尼的吊唁簿上签名留念。我写下“发光的空白”,这源于希尼的一篇散文。自从希尼走后,我就常常想起这个意象:

一九三九年……我的一个姑姑在罐子里种下一棵栗树。当它开始发芽时,她就打破了罐子,挖了个坑,把树苗移植到房前的树篱下。年复一年,树苗越长越高,成为一棵小树,高过了黄杨木树篱。年复一年,我开始将自己的生命与那棵栗树的生命等同起来。

……

当我十几岁的时候,我们全家从这所房子搬走了。新的房主砍掉了院子、小路和花园周围的每一棵树,包括那棵栗树。当然,我们都为此沮丧,但在我们的新居,生活仍然继续着,并且令人足够满意。多年来,我并未怀念我们曾经离开的地方,也没有想起我那被砍倒的树。可是,突然间,一两年以前,我开始想起那棵树曾经站立或者本该站立的那片空间。在我心灵的目光中,我看到它成为某种发光的空白(luminous emptiness),一缕光,再一次地,尽管难以形容,我开始与那个空间认同,就像多年前我曾与那棵小树认同一样。①Seamus Heaney,“A Placeless Heaven:Another Look at Kavanagh”,in Finders Keepers:Selected Prose 1971-2001,New York:Farrar,Straus and Giroux,2002,p.146.

(希尼墓,摄于二〇一四年四月十三日)

在为期四天的会议里,在希尼热忱生活过的地方,我们并未感到他的缺席。通过所有热爱他的人,我们感受着他的在场。从墓地归来后,我们回到女王大学的礼堂共进晚餐,并观看一个特别录制的节目。大屏幕中,来自世界各个角落的人们用各自的语言朗诵着希尼的诗歌,再现并延续着希尼的语言之旅。因为希尼,我们的语言变得丰富。我们也努力地用自己的语言使众多希尼复生。在节目的最后,屏幕上并未如惯例那样打出“剧终”字样,而是止于一个平静的词组——“别怕”。这是希尼在生命的最后几分钟给妻子的短信,原文是拉丁文“Noli timere”,庄严、郑重,亦充满安慰和鼓励。活动结束后,我们准备离开(第二天亦将各奔东西),本来已是傍晚,然而透过礼堂的窗口,突然有一道明亮的阳光投射进来,使礼堂瞬间增辉。这奇迹令我惊喜。我知道,这是谢默斯给我们的礼物:一道光填满空白。

The Blackbird of Glanmore

by Seamus Heaney

On the grass when I arrive,

Filling the stillness with life,

But ready to scare off

At the very first wrong move.

In the ivy when I leave.

It’s you,blackbird,I love.

I park,pause,take heed.

Breathe.Just breathe and sit

And lines I once translated

Come back:“I want away

To the house of death,to my father

Under the low clay roof.”

And I think of one gone to him,

A little stillness dancer—

Haunter-son,lost brother—

Cavorting through the yard,

So glad to see me home,

My homesick first term over.

And think of a neighbour’s words

Long after the accident:

“Yon bird on the shed roof,

Up on the ridge for weeks—

I said nothing at the time

But I never liked yon bird.”

The automatic lock

Clunked shut,the blackbird’s panic

Is shortlived,for a second

I’ve a bird’s eye view of myself,

A shadow on raked gravel

In front of my house of life.

Hedge-hop,I am absolute

For you,your ready talkback,

Your each stand-offish comeback,

Your picky,nervy goldbeak—

On the grass when I arrive,

In the ivy when I leave.

格兰摩尔的黑鸟

谢默斯·希尼

我来时,在草地上,

为静谧注入生机,

但稍有闪失

便立刻离去。

我走时,在常青藤里。

是你,我爱的黑鸟。

我停车、止步、留意。

呼吸。只是呼吸、坐下。

我曾译过的诗行

重返:“我想要离去,

到死亡之舍,到我父亲那里,

在低矮的泥瓦屋顶下。”

我也想起一位已经去他那儿的人,

小小的、静谧中的舞者——

幽灵般的儿子,失去的弟弟——

在院子里欢呼跳跃,

见我回家而喜出望外,

我想家的第一个学期结束。

也想起一位邻居的话,

在事故发生很久之后:

“小屋房顶上的那只鸟,

在屋脊上已有几个星期——我当时什么都没有说,

但我从未喜欢那只鸟。”

自动锁

砰然闭合,黑鸟的恐慌

是短命的,霎时间,

我以鸟的视野看到自己,

平沙上的一个影子

在我生命之舍的前方。

树篱中的跳跃者,我绝对

支持你,你灵敏的回应,

你每一次保持距离的返回,

你挑剔而紧张的金色小嘴——我来时,在草地上,

我走时,在常青藤中。