《毛传》与河间古文诸经关系考

谷丽伟

(东北师范大学 历史文化学院,吉林 长春 130024)

《〈毛诗诂训传〉作者辨正》一文从三方面论证《毛传》的作者乃河间献王博士毛苌,大、小毛公之分的说法并不可信[1]15-17。首先,汉初鲁申公“始为《诗传》”是在高后当政之际(前187—前180),当时申公约略四十余岁。若据三国吴陆玑《毛诗草木虫鱼鸟兽疏》之说,大毛公曾受业于荀卿,则至文、景之际,大毛公年已耄耋,未必有精力撰写《诂训传》。其次,大、小毛公之分的说法始于郑玄(127-200),“鲁人大毛公为《诂训传》于其家。河间献王得而献之,以小毛公为博士”[2]269,然而郑玄的其他著作如《六艺论》、《郑笺》、《礼记注》、《郑志》中皆仅称毛公,“河间献王好学,其博士毛公善说《诗》,献王号之曰《毛诗》”[3]282。其三,荀悦(148-209)据《汉书》作《汉纪》,云“赵人有毛公,为河间献王博士,作《诗传》,自谓得子夏所传”[4]430。荀悦后于郑玄仅廿余年,并不区分大小毛公,并以《毛传》的作者为河间献王博士毛公。

以上是依据典籍中与毛公相关的记载来考察《毛传》的作者,本文将通过《毛传》与《左传》、《周官》等河间古文诸经的文本对比,进一步证成《毛传》乃毛苌所作。

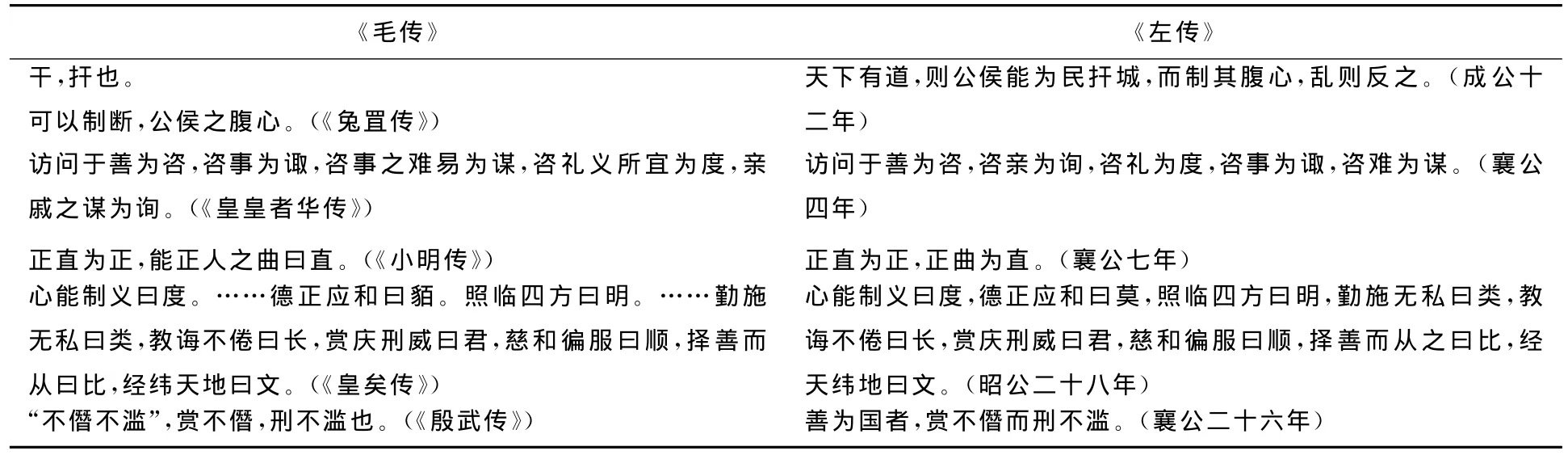

一、《毛传》与《左传》

《毛诗序》多附会《左传》史实[5],同样,《毛传》与《左传》也颇有契合,或直取其文,或间采其义,条列其重要者如下:

表1 《毛传》与《左传》行文比较

表1中,《兔罝传》训“干”为“扞”,与《左传》同,“可以制断,公侯之腹心”乃误用《左传》“制其腹心”[6]45;至于《皇皇者华》、《小明》、《皇矣》、《殷武》传文更与《左传》完全一致。

不仅如此,与鲁、韩、齐三家《诗》相比,《毛传》与《左传》在风格、制度以及具体诗义的阐释方面有着更多关联性。

首先,相对于三家《诗》,《毛诗》迷信色彩较淡。《大雅·生民》述及周始祖后稷诞生之事,其中有“履帝武敏歆”句,《毛传》释“帝”为“高辛氏之帝”,亦即(姜嫄)“从于帝而见于天”。三家《诗》则不然,《郑笺》不依《毛传》而改从三家,“帝,上帝也。……祀郊禖之时,时则有大神之迹,姜嫄履之,足不能满,履其拇指之处,心体歆歆然……后则生子而养,长名之曰弃”。据许慎《五经异义》,“《诗》齐鲁韩、《公羊春秋》说圣人皆无父感天而生,《左氏》说圣人皆有父”[2]529。

其次,关于版筑的形制,《小雅·鸿雁》传:“一丈为板,五板为堵。”据许慎《五经异义》所引《左氏》说:“一丈为板,板广二尺。五板为堵,一堵之墙,长丈高丈。三堵为雉,一雉之墙,长三丈,高一丈。”[7]1716《毛传》与《左氏》说一致。相反,据《五经异义》所引《韩诗》说,“八尺为板,五板为堵,五堵为雉。板广二尺,积高五板为一丈,五堵为雉,雉长四丈。”《公羊传》定公十二年:“五板而堵,五堵而雉,百雉而城。”何休《解诂》云:“八尺曰板。”《韩诗》说与《公羊》说不仅堵与雉的换算关系相同,板的具体长度也一样。

在具体诗义的理解上,《毛传》与《左传》也往往符合。《邶风·柏舟》“威仪棣棣,不可选也”,《毛传》:“棣棣,富而闲习也。物有其容,不可数也。”《左传》襄公三十一年北宫文子引此诗,并谓:“言君臣、上下、兄弟、内外、大小皆有威仪也。”尽管两者文辞上有差异,但皆以之为褒。三家《诗》则恰相反,刘向《列女传·贞顺》载《邶风·柏舟》诗事,其末云:“《诗》曰:‘威仪棣棣,不可选也。’言其左右无贤臣,皆顺其君之意也。”刘向乃楚元王之后,家学《鲁诗》,而以该句为贬辞。

《毛传》与《左传》相合的原因,可从两者的授受源流中得到解释。关于《毛诗》的传承谱系,《汉书·儒林传》云:

毛公,赵人也,治《诗》,为河间献王博士,授同国贯长卿。长卿授解延年。延年为阿武令,授徐敖。敖授九江陈侠,为王莽讲学大夫。由是言《毛诗》者,本之徐敖。[8]卷八八,3614

《左传》在两汉的流传情形,《汉书·儒林传》也记载甚详:

汉兴,北平侯张苍及梁太傅贾谊、京兆尹张敞、太中大夫刘公子皆修《春秋左氏传》。谊为《左氏传》训故,授赵人贯公,为河间献王博士,子长卿为荡阴令,授清河张禹长子。

两相对比,毛公、贯公同列河间献王之庭,分职《毛诗》、《左氏春秋》博士,且贯公之子贯长卿兼为《左传》、《毛诗》谱系中的重要人物。可以想见,汉初河间王国内研习《毛诗》、《左传》的学者,尤其是毛公、贯公的关系当甚为密切,故《毛传》于《左传》多所取材。

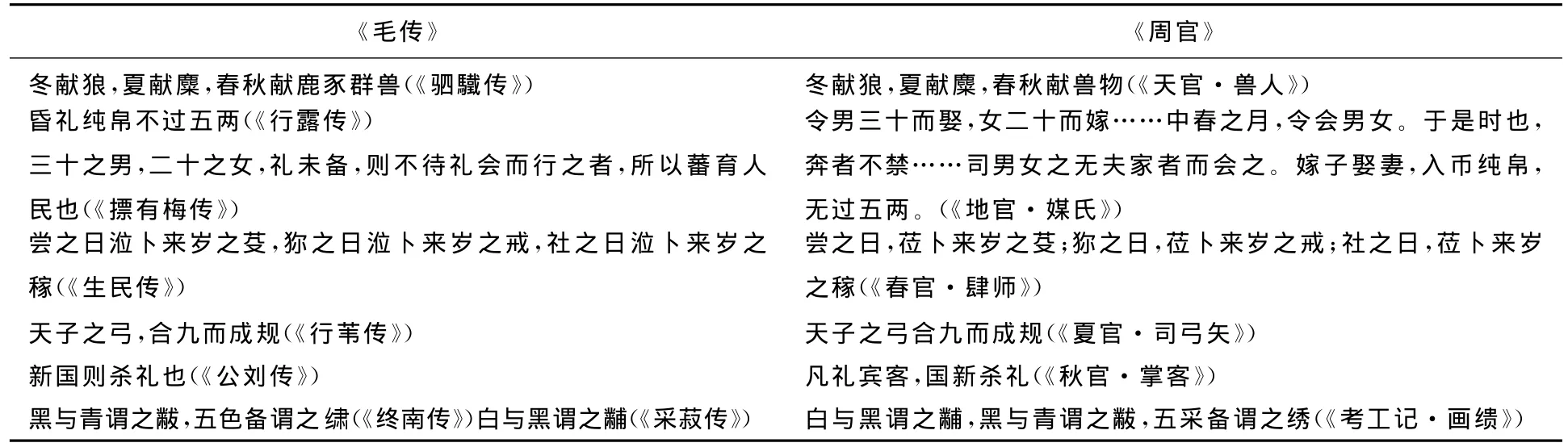

二、《毛传》与《周官》

王国维曾论及《毛传》的作者问题,他认为毛亨、毛苌二说并是,“盖‘故训’者,大毛公所作,而‘传’则小毛公所增益也”[9]1125。王国维的依据是《毛传》中“言典制义理者”多用《周官》,“《周官》一书,得于河间,不独汉初齐鲁诸儒皆未之见,即周秦人著书,亦未有征引一二者。大毛公鲁人,又亲受《诗》于荀子,是生于周秦之间,何缘得见《周官》而引之”[9]1126?

如王国维所言,《毛传》确实多取《周官》之文:

表2 《毛传》与《周官》行文比较

问题在于,《周官》一书,是否如王国维所说的“得于河间”?据《汉书·河间献王传》,献王修学好古,实事求是,从民间所得皆古文先秦旧书,“《周官》、《尚书》、《礼》、《礼记》、《孟子》、《老子》之属”[8]卷五三,2410。《隋书·经籍志》亦载“汉时有李氏得《周官》……上于河间献王,独阙《冬官》一篇。献王购以千金,不得,遂取《考工记》以补其处,合成六篇,奏之”[10]卷三二,925。由此,《周官》乃河间献王从民间收得,亡阙的《冬官》也是献王以《考工记》补之。

然而,也有与《汉书》、《隋书》不同的记载。《礼记·礼器》孔颖达疏:

《周官》……经秦焚烧之后,至汉孝文帝时求得此书,不见《冬官》一篇,乃使博士作《考工记》补之[11]1435。

孔颖达的说法不知何所凭据,惟《汉书·艺文志》载:“六国之君,魏文侯最为好古,孝文时得其乐人窦公,献其书,乃《周官·大宗伯》之《大司乐》章也。”[8]卷三〇,1712故清儒孙诒让斥孔《疏》为“此尤缪悠之说,绝无根据者也”[12]5。

又据贾公彦《序〈周礼〉废兴》引马融《周官传》:

秦自孝公已下,用商君之法,其政酷烈,与《周官》相反,故始皇禁挟书,特疾恶,欲绝灭之,搜求焚烧之独悉,是以隐藏百年。孝武帝始除挟书之律,开献书之路,既出于山岩屋壁,复入于秘府,五家之儒莫得见焉。至孝成皇帝,达才通人刘向、子歆校理秘书,始得列序,著于《录》、《略》。然亡其《冬官》一篇,以《考工记》足之。时众儒并出,共排以为非是[13]635-636。

尽管孙诒让称誉此说“隐显原流,最为综析,且去古未远,当得其实”[12]5,但其中也颇有纰漏。首先,马融称“孝武帝始除挟书律”,然据《汉书·惠帝纪》,惠帝四年(前191)即已诏令“除挟书律”[8]卷二,90。其次,《七略》中虽著录《周官》,但哀帝时期刘歆所欲争立的古文经中并不包括《周官》,因此马融所谓众儒“共排以为非是”乃不实之词[14]161。由此,马融所谓刘向、歆父子以《考工记》补《冬官》之阙并不足信。

马融、孔颖达之说既不足凭,当以《汉书·河间献王传》、《隋书·经籍志》的记载为正。西汉时期,《周官》的流传并不广,然在重视古文经典的河间王国应是另一番景象。《汉书·艺文志》云:“(献王)与毛生等共采《周官》及诸子言乐事者,以作《乐记》。”[8]卷三〇,1712虽不能遽断“毛生”即献王博士毛公,然而可以肯定的是,由于献王的倡导,河间儒者对《周官》的研习应颇为盛行,《毛传》多采《周官》也是情理中事。

三、《毛传》与《小戴礼记》

《小戴礼记》即今之《礼记》,与《毛传》也多相合:

表3 《毛传》与《小戴礼记》行文比较

至于两者相合的原因,需要从《礼记》的编纂年代及材料来源讲起。《礼记》的编纂年代,学界众说纷纭。郑玄《六艺论》云:

今礼行于世者,戴德、戴圣之学也……戴德传《记》八十五篇,则《大戴礼》是也。戴圣传《礼》四十九篇,则此《礼记》是也[11]1226。

《隋书·经籍志》也记载戴德、戴圣分纂大、小戴《礼记》,但与《六艺论》又有不同:

汉初,河间献王又得仲尼弟子及后学者所记一百三十一篇献之,时亦无传之者。至刘向考校经籍,检得一百三十篇,向因第而序之。而又得《明堂阴阳记》三十三篇、《孔子三朝记》七篇、《王史氏记》二十一篇、《乐记》二十三篇,凡五种,合二百十四篇。戴德删其烦重,合而记之,为八十五篇,谓之《大戴礼》。而戴圣又删大戴之书,为四十六篇,谓之《小戴记》。汉末,马融遂传小戴之学。融又定《月令》一篇、《明堂位》一篇、《乐记》一篇,合四十九篇。而郑玄受业于融,又为之注[10]卷三二,925。

《隋志》以为《月令》、《明堂位》、《乐记》三篇非《小戴礼记》原有,乃东汉马融所增。此说之谬,清人论述甚详[15]265,兹不赘述。

当代学者洪业著《礼记引得序》,精研清人的成果,详考两汉礼学之源流,认为二戴《礼记》成书于东汉。其理由主要是:戴德、戴圣乃西汉今文礼学经师,若编纂《礼记》,必不收古文《礼》、《记》,然大、小戴《礼记》中赫然有古《礼》之内容,“然《奔丧》、《投壶》皆逸礼也。大戴亦后仓弟子,奈何自破家法,收用逸礼?……然则大戴并未尝纂集后汉所流行之《大戴礼》也。大戴不曾为之,小戴更何从而删之哉”[16]47?洪业夸大了西汉的今古文之争,杨天宇辨析甚明,“古文经的提出以及今古文之争,发生在哀帝建平元年刘歆奏请朝廷为古文经立博士之后……生当武、宣时期的大、小二戴所抄辑的《礼记》,混有古文经记,并不足为奇”[17]12。

事实上,《汉志》虽未著录大、小戴《记》,然刘向、歆父子的确见过《大戴礼记》。《史记·五帝本纪》司马贞《索隐》引刘向《别录》[18]卷一,4:

孔子见鲁哀公问政,比三朝,退而为此记,故曰《三朝》,凡七篇,并入《大戴记》。

又,《三国志·蜀志·秦宓传》裴松之注引刘向《七略》[19]卷三八,974:

孔子三见哀公,作《三朝记》七篇,今在《大戴礼》。

既然刘向、歆见过《大戴礼记》,亦应见过《小戴礼记》。然《别录》并未著录两书,而是将各篇记重新分类,归于“通论”、“制度”、“明堂阴阳记”、“丧服”、“世子法”、“祭祀”、“子法”、“乐记”、“丧服之礼”、“吉礼”、“吉事”等条目之下。郑玄著《三礼目录》,于《礼记》四十九篇之篇名,一一标明其在《别录》中属何类:《曲礼》,“此于《别录》属‘制度’”,《文王世子》,“此于《别录》属‘世子法’”等等。《汉书·艺文志》礼类著录有:《记》百三十一篇;《明堂阴阳》三十三篇;乐类著录有:《乐记》二十三篇。笔者认为,四十九篇之记,除了属于“明堂阴阳记”、“乐记”的两类,其余大部属于“《记》百三十一篇”。《奔丧》、《投壶》两篇例外,属于“礼古经”,即便如此,也在献王收集的古文旧书之列。“《记》百三十一篇”,班固注曰“七十子后学者所记”[8]卷三〇,1709,亦即《隋书·经籍志》所载,“河间献王又得仲尼弟子及后学者所记一百三十一篇,献之。时亦无传之者。至刘向考校经籍,检得一百三十篇,向因第而序之”[10]卷三二,925。尽管刘向所考校篇数与献王所得之数略有不同,但大致不差。

有些学者认为,除了河间王国,古文记另有一起源地:孔壁。依据是《汉书·艺文志》:

武帝末鲁共王坏孔子宅欲以广其宫而得古文尚书及礼记论语孝经凡数十篇皆古字也。

然上述引文中的“礼记”与献王收集的古文记并不一样,孔壁“礼记”乃谓“《礼古经》五十六卷”[9]324,“‘礼’谓本经,‘记’谓附经之记也”[9]323。这从其他有关孔壁古文的记载中也可以得到证实,《汉书·楚元王传》:

及鲁恭王坏孔子宅,欲以为宫,而得古文于坏壁之中,逸《礼》有三十九,《书》十六篇。

可见,孔壁古文中有古逸《礼》、古文《尚书》,而没有古文记。

再看“明堂阴阳记”与“乐记”。“明堂阴阳记”的来源,《隋书·经籍志》记载甚明,“河间献王好古爱学……又得《司马穰苴兵法》一百五十五篇,及《明堂阴阳》之记,无敢传之者”[10]卷三二,925。《乐记》的编纂年代及作者,学界则颇有争议,《汉书·艺文志》云:

武帝时,河间献王好儒,与毛生等共采《周官》及诸子弟言乐事者,以作《乐记》,献八佾之舞,与制氏不相远。其内史丞王定传之,以授常山王禹。禹,成帝时为谒者,数言其义,献二十四卷记。刘向校书,得《乐记》二十三篇,与禹不同,其道寖以益微。

对于这段记载,学界大致有两种解释。其一,《乐记》与《王禹记》是不同的两本书,《王禹记》乃献王所作、王禹所传者,刘向所校《乐记》的作者为战国初期的公孙尼子[20]。该说的主要依据是《隋书·音乐志》所引梁沈约的《奏答》“《乐记》取《公孙尼 子》”[10]卷一三,288,以及唐张守节《史记正义》“《乐记》者,公孙尼子次撰也”[18]卷二四,1234。其二,《乐记》与《王禹记》只篇数微异,实为同一书的不同版本,其作者为献王及河间儒生[21]。

窃以为,《乐记》、《王禹记》当为两本不同的书,故《汉书·艺文志》乐类分别予以著录,“《乐记》二十三篇;《王禹记》二十四篇”[8]卷三〇,1711。而且,《乐记》的编者应为河间献王,而非公孙尼子。首先,《汉书·艺文志》明载献王“作《乐记》”,“刘向校书,得《乐记》”,两者不应有别。其次,沈约《奏答》“《乐记》取《公孙尼子》”之前尚有一段话,“至于汉武帝时,河间献王与毛生等共采《周官》及诸子言乐事者,以作《乐记》。……刘向校书,得《乐记》二十三篇”[10]卷一三,288,与《汉书·艺文志》相同,说明沈约并不否认《乐记》乃献王所作。复次,《别录》载有《乐记》二十三篇之篇名,《窦公》居二十三[11]1527。据《汉书·艺文志》,汉文帝时窦公献《周官·大宗伯》之大司乐章,若《乐记》果为战国初公孙尼子所作,《窦公》篇无由入内。至于今本《乐记》与残存的《公孙尼子》有相同之处,乃是河间献王采后者以入《乐记》。

由上,既然戴圣编纂《小戴礼记》的材料主要取自河间献王收集的古文记,且《明堂阴阳记》为献王所得,《乐记》乃献王及河间儒生所作,那么《毛传》与《礼记》多有契合便可以得到合理解释。

综而言之,《毛传》多取材于《左传》、《周官》、古文《记》,《左传》在汉初流传不广,仅在河间被立为博士;《周官》由献王搜集,并以《考工记》补《冬官》之阙;《小戴礼记》的编纂也主要取材于河间古文记。惟有毛苌,身为河间献王博士,有先睹河间古文诸经之便,并能够采诸经以作《毛诗诂训传》。据《汉书·河间献王传》,献王于景帝前二年(前155)立,卒于武帝元光五年(前130),廿余年间,河间献王推崇古学,奖掖儒者,“筑日华宫,置客馆二十余区,以待学士,自奉养不踰宾客”[22]卷四,29,学者之间的交流较为充分,这为西汉初期古文经典的研习及传播提供了一个很好的环境。

[1]谷丽伟.毛诗诂训传作者辨正[J].古籍整理研究学刊,2011(5):15-17.

[2]毛诗正义[M].中华书局影印阮元校刻十三经注疏本,1980.

[3]皮锡瑞.六艺论疏证[M].续修四库全书.上海:上海古籍出版社,2002.

[4]荀悦.前汉纪[M].四库全书.上海:上海古籍出版社,1987.

[5]朱冠华.风诗序与左传史实关系之研究[M].台北:文史哲出版社,1992.

[6]王先谦.诗三家义集疏[M].北京:中华书局,1987.

[7]左传正义[M].中华书局影印阮元校刻十三经注疏本,1980.

[8]汉书[M].北京:中华书局,1962.

[9]王国维.观堂集林[M].北京:中华书局,1959.

[10]隋书[M].北京:中华书局,1973.

[11]礼记正义[M].中华书局影印阮元校刻十三经注疏本,1980.

[12]孙诒让.周礼正义[M].北京:中华书局,1987.

[13]贾公彦.周礼注疏[M].中华书局影印阮元校刻十三经注疏本,1980.

[14]詹剑峰.周官略考[J].文献,1982(3).

[15]纪昀.钦定四库全书总目[M].北京:中华书局,1997.

[16]洪业论学集[M].北京:中华书局,1981.

[17]杨天宇.礼记译注[M].上海:上海古籍出版社,2004.

[18]史记[M].北京:中华书局,1959.

[19]三国志[M].北京:中华书局,1959.

[20]李学勤.公孙尼子与易传的年代[J].文史第35辑.北京:中华书局,1992.

[21]蔡仲德.乐记作者辨证[J].中央音乐学院学报.1980(1).

[22]葛洪.西京杂记[M].北京:中华书局,1985.