徐冰:艺术是宿命的

章润娟

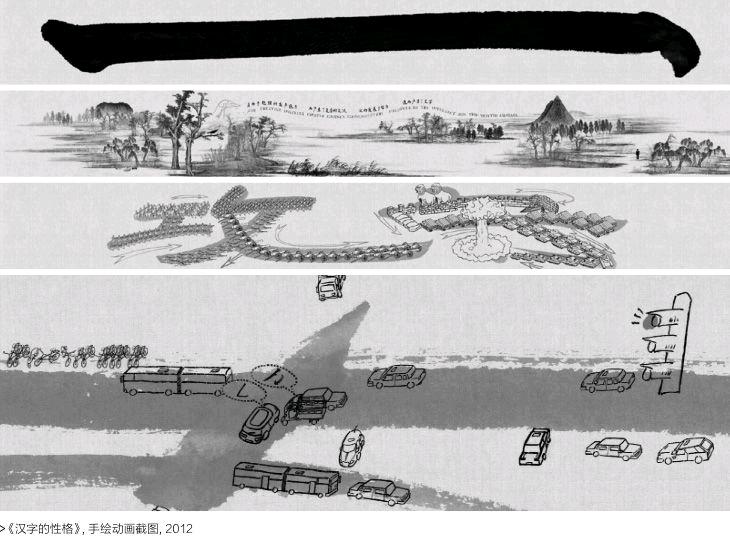

“徐冰:回顾展”2014年1月25日—4月20日在台北市立美术馆展出。作为徐冰的首个大型回顾展,该展览集中展示了徐冰1975年以来长达40年的代表作,其中包括早期素描与版画,行为艺术,成名作《天书》、《鬼打墙》、《新英文书法》,2000年后的《烟草计划》、《地书》、《背后的故事》,以及最新动画影片《汉字的性格》等共22组件。

徐冰是中国最具创新意识和突破力的艺术家,他的智慧与奇思妙想总是给艺术带来新冲击;他充满创造性的作品,让人很难归类他究竟是发明家、科学家还是艺术家。1999年徐冰获美国最重要个人成就奖“麦克阿瑟天才奖”,而这个奖通常是颁给科学家的。徐冰又是擅变戏法的魔法师,与艺术无关的香烟、灰尘、工地垃圾,都可被他点废成金,带来出其不意的震撼和惊喜。2007年徐冰被列入美国《艺术新闻》杂志国际艺术界权威人士分析出的40位“100年后仍然保持影响力的现代艺术家”。

沉重的仪式与禅宗的空灵

禅的智慧和空灵渗透在徐冰的艺术与生活中。他有时出门都要带上日本铃木大拙的《禅学入门》。

85美术运动狂飙,风起云涌的阅读研讨浪潮中,徐冰却产生了间离感。1987年徐冰闭门创作《天书》。整个创作充满仪式感,“精致的刀锋划开新鲜的木面,每一刀都是一个决定,这是一种与物质的交谈;享受着一种自认为的、封闭的崇高感。”徐冰几乎停止所有活动,关在10多平米的小屋里,根据《康熙字典》,依照构字内在规律“造”出四千多个看上去很真的“假字”。他用工匠式古老而原始的方法无限重复,无功利的澄澈之心让他独处尘俗而超然,在孜孜不倦中忘我,在忘我中获得本心的顿悟。

《天书》共印120套,每套四册,共604页。磁青色封面有端庄优雅的风姿,带着远古的神秘气息穿越而至。《天书》有书的形式、书的装帧、书的设计。它郑重其事地充满悖论:既传统,又现代;既不是字,也不是书;一本正经,又荒诞不经。

连绵不绝、铺天盖地的假字包围的展厅,是殿堂,是寺庙,更是文字监狱,置身其中陡生敬畏。“在被这些神圣典籍吸引的同时,又被无处不在的、不能读解的文字所拒绝。末世的倒错感,使人焦虑,以至疑虑;《天书》向人们提示着一种对文化的警觉。”徐冰说道。

一天天的修行,一刀刀的仪式感,一点一滴积累出时光的痕迹和中国文化的坚定性。“它以不沟通达到沟通的方式;以禅的手法调动观者被隐藏的认知能量;以声东击西、借力打力的方法,把要说的事情植入疑问方(观者)内部,使其成为认知调节的载体。”他补充道,“从八七年到九一年,我做了什么?只能说是:有一个人用了四年的时间,做了一件什么都没说的事情。”“什么都没说”,这正是禅宗“不立文字”与“顿悟”的智慧。对文化、历史的深层追问与西方当代哲学关于语言与误读、思维与表述的讨论正相吻合。《天书》由此成为国际理论界讨论最多的中国当代艺术作品,并被编入多本国际艺术史教科书。

但《天书》在当时的中国,被保守者称为“鬼打墙艺术”,意为“艺术家思维及作品有严重问题而深陷此中不能自拔。”1990年徐冰真创作了一件《鬼打墙》。沉重的社会环境与无聊感让将去美国的徐冰,决定实现长久以来“拓印一个巨大自然物”的想法。徐冰和朋友、学生、当地农民,在北京金山岭长城拓印了一个烽火台的三面和一段城墙。它与《天书》具有相同的沉重的仪式感。这是苦行僧似的探险,炎热五月,站在脚手架上一点一滴地拓印,近一月后拓片装满整整一卡车。徐冰与几位助手在美国工作半年多,才把一米大小的拓片,一点点拼成宏大的装置。

“这东西的出现,把保守的美国版画界吓了一跳,这么大的版画,没见过。”有人说这是一幅世界上最大的版画。但充满暗示的《鬼打墙》远远拓宽了版画边界,它的语言、手段、材料均超出西方艺术界的理解。它不只是“对长城不朽的摹拓”,它甚至是带有特定历史痕迹的可移动的“长城”。强烈的视觉冲击力,铺天盖地的压迫感,悲壮的历史虚无感,让人仿佛能听见压抑良久的呜咽声。

徐冰2004年创作的《何处惹尘埃?》与之前的《蚕花》一样也有着禅宗扑面而来的空灵。徐冰收集过美国9.11事件现场的尘埃,当他读到禅语“本来无一物,何处惹尘埃”时,灵感不期而至。

为将尘埃顺利带出国做展览,徐冰机智地用女儿的玩具翻模,将尘埃塑成天真的玩具娃娃,到目的地后再将娃娃变为尘埃。从“尘埃”变回“尘埃”的行为既丰富、深化了作品主题,更印证了“看山是山,看山不是山,看山还是山”的禅宗真谛。被灰白色粉尘覆盖的展厅,宁静肃穆,一片虚无空灵中突显两行字:本来无一物,何处惹尘埃。所有的灰飞烟灭尽显于此,这是举重若轻的智慧,表面看关乎生命、时代、事件的意义,其实暗指永恒与瞬间,以及精神世界与物质世界的纠缠。

用文字颠覆文字

母亲在北京大学图书馆学系做教学秘书,徐冰幼年就痴迷于文字世界。“文字是一种宿命”,徐冰爱用宿命解释对文字天生的敏感,也向我们解释了徐冰成为徐冰的必然。

1990年徐冰移居美国,卷入波澜壮阔的全球化中。信奉文字是神圣之物的他造出《英文方块字》和《新英文书法》,带着中文面具,却是英文内容。两种截然不同的文字互相生长,倒也浑然天成。徐冰在美国讲演,有人问:“你把中文变成了英文,中国人会不会不高兴?”他用惯有的幽默回答:“中国人很高兴,因为我把英文改变成了中文。”

“真正要说的事情并非只是文化交流、沟通、东西合璧这等问题。我真正的兴趣是通过作品向人们提示一种新的思考的角度,对人的固有思维方式有所改变。”这是徐冰有意制造的障碍。徐冰的高明在于将你阻截后,又给你豁然开朗的启迪,让你恍然大悟。《新英文书法》具有超强的自我繁殖能力,被认为是中国当代艺术国际化的标志性符号。1999年纽约现代艺术博物馆(MoMA)邀请徐冰用“新英文书法”创作了巨型作品《艺术为人民》。

徐冰每次对文字的颠覆力度都很大。《天书》之后他创造了又一奇书《地书》,这是一本连版权页都没一个字的书,也是一本在任何国家出版都用不着翻译的书。《地书》是本奇特又俏皮的小说,它记录了城市白领一天24小时的生活,妙趣横生。它是新的象形文字,是利用标识语言组成的世界语,是具有未来性的地球村语言。徐冰已花了十年时间搜集全球各地的标识符号,标识一直在发展,而《地书》也由此成为没有结束,没有边界,不断繁殖的计划。

徐冰2012年创作的手绘动画《汉字的性格》,宽幅屏幕如铺开的中国传统卷轴。他用16分45秒的片长“书写”了一部关于中国书法与中国人性格的“论文”。影片以赵孟頫手卷中的“一横”开篇,“一”生万物,“一”演绎书法行笔运笔每一瞬间。画面中的赵孟頫《鹊华秋色图》暗示“初始的世界”和中国“书画同源”的关系。片中还出现了徐冰《写山水》、《木林森》等作品的影子。

徐冰说:“触碰文字,就是触碰人思维最本质的部分。”漫长的文字书写训练,不仅塑造出中国人含蓄、内敛的性格,更造就中国人在整体关系中随机应变的圆通。徐冰在这篇书法论文中鲜活、幽默地演绎了中国人的复制观,以及东西方思维本质上的差异。

“写风景”的多重演绎

1999年徐冰在喜玛拉雅山区重新拿起写生本做“文字写生”:面对真山写“山”字,面对真水写“水”字;“石”字排列就是堤岸,“草”字成串就是田野。文字被赋予灵魂,尽显自然天趣。“这和《芥子园画传》上的‘竹个点、‘松柏点等类似。中国文人都以艺术中的诗、书、画、印为一体而自豪,我的‘文字写生,结果是把这几者真的融合为了一体。你可称它们为书法,也可称之为绘画,又可称之为一篇文字。”徐冰引中国文字最特殊的性质入画,形成跳跃着灵气的徐氏“文字皴法”,书画在此同源。

2005年开始的《木林森》也是写风景,徐冰教6至12岁的学生用文字符号画树。孩子们画的树通过网络拍卖,所得的钱用于在当地种树。《木林森计划》创造出的“自循环”系统,利用地区经济落差,让世界各地的钱自动、长期地转移到需要种树的地区。它变成涉及环保、教育、艺术等诸方面的社会项目,艺术的边界被打破。孩子们画在纸上的树,变为真的树,再变为真的森林。写风景写出了真风景,它的开放性和无限繁殖性最大程度实现了徐冰艺术为人民的理想。

“文字写生”的灵感还让徐冰发展出一系列装置作品。他用500多个不同书体的“鸟”字组成《鸟飞了》。一串小鸟从字典对“鸟”字生硬的解释中,从凝固的平面跳跃起来,变成简体、楷书、隶书、小篆,最后变成最像真“鸟”的远古象形文字,成群飞向窗外。徐冰像变魔术般生动有趣地演绎了中国文字的演变。这让人联想到库索斯的《三把椅子》(真实的椅子、照片的椅子、英文解释的椅子三者间的比照),但这件西方观念艺术代表作,少了《鸟飞了》这件作品从文字到图像妙趣横生的过渡与童话般的暗喻。

长约8米的《紫气东来》中,徐冰用有机玻璃制作了“云”、“水”、“雾”、“霓”等象形文字;而在《猴子捞月》中,他用20个不同文字造型的“猴”字,组成25米高的“文字猴”,它淘气地从展馆玻璃顶嬉戏至展厅底层喷水池;在《文字的花园》中,他又用上千个象形文字模拟美术馆窗外的风景:“水”就荡漾在湖水处,“草”就萌芽于草地上……它超越了语种界限,西方观众也能轻松认出鲜活的象形字。

徐冰“写风景”的演变似乎永无止境。始于2004年的系列装置《背后的故事》也是写风景。在这次展览中,徐冰以明朝董其昌的《背后的故事:烟江叠嶂图》为蓝本,巧妙结合美术馆长22米的9连屏落地窗,创作出此系列规模最大的《背后的故事:烟江叠嶂图》。树叶、棕麻不仅“写”出山形水势,还“写”出传神皴法。神秘、虚实的效果如中国水墨画在宣纸上的晕染,墨分五色,水气氤氲。徐冰用自然之物写出风景的神韵,在中国绘画与自然间找到了契合点。

纵观徐冰几十年间的艺术创作,他在艺术创新与激活中国传统间游刃有余。正如他在回顾展感言中所写:“我们传统中有价值的部分,在今天必须被激活才能生效,这是我希望人们从这个展览中看到的。”