高校历史学专业选修课教学的困境及应对

——以建设教学团队为视角的研究

熊帝兵

(淮北师范大学 历史与社会学院,安徽 淮北 235000)

选修课教学在世界各国的高等教育实践中占有重要地位。随着中国高等教育改革的深入,选修课的比例在逐步加大。专业选修课与专业必修课共同构成专业本质,对提高高校人才培养质量起到重要作用。目前,关于选修课教学改革的研究成果丰硕,但是学者关注较多的是公共选修课或艺体类选修课,①此方面相关期刊论文达数百篇之多,其中具有代表性的成果有:熊匡汉的《关于大学选修课质量及其影响因素的调查研究》(《高教探索》2006年第6期);熊治平的《关于高校开设通识选修课的几点认识》(《中国大学教学》2009年第4期);董丁戈和成城的《高校人文类选修课教学方法优化的研究与实验》(《中国大学教学》2012年第3期);鲁钊阳的《高校选修课教学中存在的问题、原因及对策》(《教育评论》2012年第6期)等。亦有不少一线教师总结专业选修课的教学改革经验,②此方面论文较丰富,多出自一线教师之手,篇幅不大,重在总结教学体会,其中具有代表性的有:陈晓军的《法学专业选修课设置的几点思考》(《中国大学教学》2011年第2期);齐梅兰的《在专业选修课教学中培养学生创新能力》(《中国高等教育》2004年第11期)等。但是讨论历史学专业选修课教学的专题研究不多,故此,笔者拟简要分析高校历史学专业选修课的设置情况、教学困境及应对措施。

一、历史学专业选修课的设置情况

1999年,中共中央国务院下发了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,要求高等教育“加快课程改革和教学改革”,在这一文件精神的指导下,各高校重建课程体系,选修课受到前所未有的重视。2007年,教育部《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》指出:“要采取各种措施,加大选修课比例,增加学生自主学习的时间和空间,拓宽学生的知识面,完善学生的知识结构。”选修课的地位进一步凸显。

随着学分制的推行,专业选修课设置成为高等教育改革的必然选择,有学者说:“学分制与选课制紧密相连,学分制的核心是选课制,离开了选课制学分制就失去了意义。”[1]为提高人才培养质量,各高校历史学系推出了一系列专业选修课。北京大学历史学本科毕业要求总学分不低于141分,选修课不低于54学分,其中专业选修课不低于29学分,约占学分比例的21%,提供了71门备选课程,平均每门课程为2学分。[2]也就是说,学生至少要修15门专业选修课程方能达到毕业要求。复旦大学历史学本科毕业要求总学分为146分,其中专业选修课须达到26学分,约占学分比例的18%,共提供了11组总计99门备选课程,[3]平均每门课程为2学分,即学生至少要修完13门专业选修课才能达到毕业要求。

地方本科院校历史学专业选修课的开设虽然达不到复旦大学近百门的规模,但是也都有数十门之多。河北大学历史学本科毕业总学分要求为159分,其中“学科基础选修”和“学术研究选修”须达到24学分,约占学分比例的15%,累计设置了26门备选课程。[4]安徽大学历史学专业毕业最低学分要求为 160分,其中专业必修课程为63学分,专业选修课程不低于32学分,约占学分比例的20%,备选课程33门。[5]淮北师范大学历史学专业学生毕业最低学分要求为159分,其中专业必修课程为79.5学分,专业选修课程学分不低于15学分,约占学分比例的9%,所设置的备选课程有36门。[6]

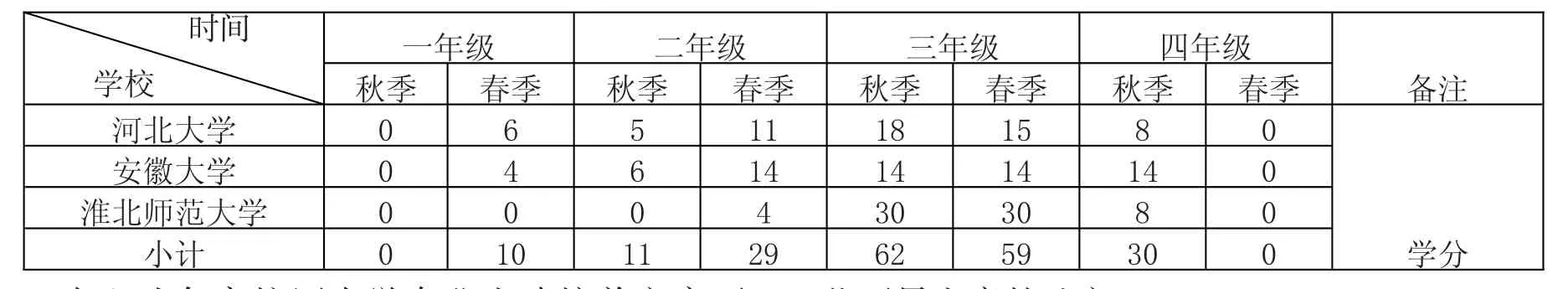

历史学专业选修课的重要功能之一就是在专业必修课的基础上继续延伸,使学生进一步学习本专业更高层次的理论基础、更新的研究方法,了解掌握本学科、本专业较前沿的知识及动态,为以后的学习、研究和工作做准备。依据高等教育教学规律和专业选修课的性质特征,一年级基本不设专业选修课程,二年级开始少量设置,更多的专业选修课程集中在三年级及四年级上学期,学者王乐忠在论及专业选修课的特点时说:“一般是在大学高年级开设,亦出现在低年级开设的尝试。”[7]现将河北大学、安徽大学、淮北师范大学历史学专业选修课设置的时间情况列表如表1,从中可见,历史学专业选修课的确主要集中于第五、六、七学期。

由上述各高校历史学专业人才培养方案可以看出,专业选修课是历史学专业教学计划中的重要组成部分,在人才培养中承担着深化专业理论知识,扩展专业视野,培养创新性思维,激发研究兴趣,传递学术动态等功能。历史学专业选修课的受众范围虽然不像公共选修课那么大,但是其研究方向却更深、更细、更新,在培养个性化专业人才方面更见优势。曾经分管教育工作的李岚清副总理指出:“一个专业应有基本的必修课学分,也应有不同的选修课的学分,这样才能做到因材施教,用现在时尚语言叫做‘个性化’。这样做的结果,可以使同一专业的学生的培养不致像一个模子刻出来的。”[8]准确地概括了专业选修课在人才培养过程中的重要性。

二、历史学专业选修课的授课困境

经过几十年的摸索与实践,中国高校的选修课设置与教学取得显著成绩,就历史学而言,专业选修课程的设置蔚为壮观,上述北京大学和复旦大学,分别达到71种和99种之多,即使像淮北师范大学这样的地方本科院校,也能达到36门。各高校历史学专业选修课程内容涉及考古学、中国史、世界史等诸多领域,既充分体现了不同高校历史学专业的特点,也满足了不同学生的兴趣和爱好。但是,与此同时,历史专业选修课也表现出一些不尽人意的地方。

表1 地方三校历史学专业选修课设置的学年、学期情况

学校、教师和学生对专业选修课的重要性普遍认识不足,这一点得到一线教师、教学管理者以及高教研究者的普遍认同。早在上个世纪90年代,就有学者指出:“教师与学生一个共同心理是对选修课的重视程度不如必修课。”[9]21世纪以来,这一问题并没有得到根本解决,一线教师张秀琴等说:“一些教师、学生对开设选修课的意义不够明确,或者说立足点太低。”[10]教师李丽说:“学生普遍把它们看作是不重要的‘辅课’;又因为选修课属于考查科目,学生普遍不予重视。”[11]教学管理人员曹树国指出:各高校学生对“选修课缺乏足够的认识和重视,选修只是为了应付学校对学生在校期间修习学分的要求。”[12]更有甚者,部分高校对专业选修课与必修课给予了不同定位,选修课在教师的工作量计算、职称评定、精品课程申报等方面的地位远不如必修课,甚至课时津贴也有所区别。

对专业选修课重要性的认识不足和定位欠妥必然导致一系列教学问题的出现,出勤率低是最直接的表现。近年来,随着高校招生规模的扩大,毕业生就业难的局面凸显,而对于历史学这样的所谓冷门专业来说,其表现要比热门专业更为直接。考村官、考编、考研、考公务员成为大部分历史学专业学生学习的中心任务,而历史学专业选修课不具备应对上述各种考试的直接功利性功能。学生在时间分配(尤其是在考前冲刺期间)难以协调的情况下,往往选择缺席备考。部分高校个别专业选修课程的出勤率甚至仅有40%;[13]一线教师乔梅英、杨胜凯说:“大学生选修课逃课现象严重,令人担忧,部分选修课缺勤人数甚至超过了半数。”[14]笔者所讲授的《徽商与儒学》曾获校级课堂竞赛三等奖,尽管如此,学生的平均出勤率也只有70%左右。

专业选修课出勤率低的责任不能完全推到学生身上。专业选修课的性质决定了其对教师的教学要求比必修课教师更加严格,有学者客观地指出:“专业选修课作为专业必修课的补充,其内容涉及面更加广泛,这更需要专业知识扎实及丰富的专家来承担课程教学任务。”[15]然而,在实际教学安排中,此类课程常由年轻教师承担。年轻教师虽然具有较高的学历背景,但是其专业知识体系尚未完善,缺乏教学经验,中国地质大学教师李胜利就曾论及这一问题:“一些教师(尤其是新教师)可能受到院系委托主讲一些自己并不擅长甚至并不熟悉的课程。”[16]甚至还出现教师为了完成工作量指标,勉强任课的局面,有学者指出:“高校中某些专业出现了教师无课可上,特别是对于新进高校的年轻教师这种现象较突出,但又不得不完成学校规定的每年教学工作量,因此,一些老师抱着完成学校任务的需要而开设选修课。”[17]草率任课无疑会影响到教学效果。

历史学专业选修课教材建设严重滞后。教材是教学内容和教学方法的知识载体,体现着教育的基本思路和培养目标。长期以来,教材建设集中于必修课程上,产生了一系列精品教材,如国家十五、十一五规划系列教材,面向二十一世纪系列教材等,历史学必修课代表性的教材有朱绍侯主编的《中国古代史》、李侃的《中国近代史》、张岂之主编的《中国历史》等。而对于专业选修课来说,虽然学界在相关领域已经取得了丰硕的研究成果,但尚未转化为教材,如徽学、方志学、敦煌学等。目前,更多历史学专业选修课是教师自拟大纲和讲义,甚至还有部分教师不得已而借用学术专著作教材的情况。教材建设的滞后无疑制约着教学质量和效果。

三、建设历史学专业选修课教学团队

对于高校选修课普遍存在的问题,高教专家、一线教师和高校教育管理人员都曾从不同的角度探索过应对措施,取得不少成果。①期刊发表的此类文章有数十篇之多,其中代表性的成果有:郭学勤的《关于高校选修课课程建设问题的几点思考》(《宁波大学学报》教育科学版2005年第1期);李建华和余蜀宜的《选修课教学管理中的问题及对策—以南京林业大学为例》(《中国林业教育》2009年第6期);李道西、张世宝等人的《高校专业选修课教学中存在的问题与对策》(《华北水利水电学院学报》社科版2010年第5期)等。偶有学者探讨历史学专业选修课的教学问题,20世纪80年代初期,叶书宗曾阐述其讲授《苏联史》的体会;[18]90年代,杨德华交流过大学《元史》的教学经验;[19]近年来,一线教师姜朝晖和张立胜从教学内容、教学方法两方面讨论了历史学专业选修课的研究性教学步骤;[20]但是,很少有人言及建立历史学专业选修课教学团队的问题。

无论是从所开设的年级(中、高年级),还是从课程内容以及所承担的人才培养功能而言,专业选修课对教师知识及能力的要求不是更低,而是更高。2007年,教育部、财政部《关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》明确提出:“加强本科教学团队建设,重点遴选和建设一批教学质量高、结构合理的教学团队,建立有效的团队合作机制,促进教学研讨和教学经验交流。”就目前各高校的实际情况而言,必修课“形成团队,打造精品”的理念已经得到普遍认同和实施,校、省及国家级教学团队层出不穷,而专业选修课教学团队建设尚未受到足够重视,有教师指出:“从师资力量来看,专业选修课没有专门的教师,每门课程也没有组建教学团队,专业选修课只好由专业必修课教师兼任。”[21]

选修课与必修课不仅仅是名称不同,其课程设置、教育目的、教学特点和所承载的人才培养功能与必修课都存在着明显区别,在历史学专业人才培养中,专业选修课是一个相对独立的课程体系,教学实践中,如果单纯地把教授必修课的一系列理论与方法挪用到选修课的课堂上,势必达不到预期的效果。选修课的课程建设、课堂组织、教材建设、教学方法改进、制度建设等归根到底要由教师来完成,而各项与专业选修课相关的改革并非个别教师凭借自己的理解所能胜任,教学团队的优势因此而凸显。另一方面,过去的教学改革在课程方面多强调单门课程的建设,但是单靠一门课程的系统性、完整性和科学性根本无法达到教学目标进而提高教学质量。为此,有学者提出“课程群”建设,对于历史学专业选修课来说,其本身就是一个课程群,而课程群建设必须依靠教学团队才能完成。

前苏联教育家马卡连柯曾说过:“在一个紧密联结在一起的集体内,即使是一个最年轻的,最没经验的教师也会比任何一个有经验和有才干的,但与教育集体背道而驰的教师能做出更多的工作。”[22]教师是提高教学质量,优化教学环境的最主要角色;教学团队建设是大学的主体工程,也是固本强基工程。在高校的必修课体系中,教学团队所发挥的优势已经充分显现出来。目前,专业选修课在课程体系、教学内容和教学方法等方面都存在很大的创新空间。为此,已有学者呼吁建设专业选修课教学团队,闫怀义等就建议建立化学专业选修课教学团队,他说:“建立一支选修课教学团队,以多人授课代替一人承包,是确保专业选修课教学质量的必要条件。”[23]同样,探讨与历史学专业选修课相适应的教学理论与实践,亦离不开强有力的教学团队的打造。

综上可见,组建历史学专业选修课教学团队既是课程性质与教学目标的需要,也是提高教学质量的需要,更是培养高水平专业人才的需要。历史学专业选修课教学团队可以借鉴必修课教学团队建设的经验,遴选优秀的专家作为团队带头人,成员以中青年骨干教师为主,由教授、副教授、讲师、助教及教辅人员组成,并充分考虑年龄、个性、职称、学历及研究方向的互补性。团队建成以后,开展多种模式的教学改革实践与理论研究,转变教育管理者、教师、学生对专业选修课的态度;鼓励学科带头人、骨干教师、教授担任选修课教学,整体提升团队的教学水平;力争以团队的力量打造一批专业选修课的精品课程与精品教材,从多角度改变历史学专业选修课的教学现状,推进教学改革。

结 语

专业选修课对清晰专业结构框架、完善人才培养目标、提升人才总体素质意义重大。经过多年的教学实践与改革探索,中国高校在专业选修课建设方面取得了重要成就。在理论方面,专业选修课的重要性得到充分肯定,但在实践中,专业选修课并没有获得相应的重视。针对问题,不少学者都发表了看法和意见,涉及课程设置、教学管理与监督等诸多问题,思路尤为可贵。事实上,解决历史学专业选修课一系列复杂问题的关键还在于人,并非制度与管理本身。如能像必修课一样,以专业选修课为基础,建立优秀的教学团队,即使不能解决历史学专业选修课目前存在的所有问题,但至少能让其在很大程度上有所改观。

[1]谭光兴.学分制理论探索与实践指南[M].南昌:江西人民出版社,2005:12.

[2]北京大学教务部.北京大学本科生教学手册(2009年版)[M].内部资料,2009:318-323.

[3]复旦大学.复旦大学2012本科教育培养方案[M].内部资料,2012:171-174.

[4]河北大学历史系.河北大学历史学专业人才培养方案[M].内部资料.

[5]安徽大学.2012级历史学专业人才培养方案[M].内部资料.

[6]淮北师范大学历史与社会学院.历史与社会学院2013年历史学专业人才培养方案[M].内部资料.

[7]王乐忠,李轶夫.对高校选修课的若干探索[J].中国煤炭经济学院学报,2002(3):277-279.

[8]李岚清教育访谈录[M].北京:人民教育出版社,2003:168.

[9]任立生,宫百香,张淑霞.选修课教学方法研究[J].高等教育研究,1997(3):49-51.

[10]张秀琴,李涛,王守忠.高等学校选修课设置和教学的现状[J]. 石家庄经济学院学报,2004(6):747-750.

[11]李丽.选修课教学存在的问题及对策[J].遵义师范高等专科学校学报,2001(1):64-65.

[12]曹树国.也谈高校选修课建设[J].重庆教育学院学报,2004(5):93-95.

[13]李春艳,李春红.高校专业任意性选修课教学研究与实践[J]. 中国电力教育,2013(31):109-110.

[14]乔梅英,杨胜凯.大学生选修课逃课现象的现状分析及对策研究[J].河南科技学院学报,2012(12):88-90.

[15]王昱沣,陆兆新,史秋峰.专业选修课教学中培养学生专业知识迁移能力的研究[J].中国农业教育,2012(5):58-60.

[16]李胜利.专业选修课教学中存在的问题与几点建议[J].中国地质教育,2009(1):46-48.

[17]罗登林,徐宝成,任广跃,等.如何提高高校选修课的教学效果[J].农产品加工(学刊),2014(3):80-83.

[18]叶书宗.选修课怎样突出学术性——讲授《苏联史》的体会[J].上海师范大学学报:哲学社会科学版,1984(3):152-156.

[19]杨德华.大学《元史》选修课的教学实践[J].历史教学,1995(2):33-34.

[20]姜朝晖,张立胜.高校历史专业选修课开展研究性教学的意义与实施[J].德州学院学报,2012(5):91-93.

[21]刘雅琴.专业选修课课程建设研究[J].当代教育论坛,2011(8):118-120.

[22]转引自:傅道春.教师的成长与发展[M].北京:教育科学出版社,2001:160.

[23]闫怀义,刘成琪,尹爱平.地方师范院校化学专业选修课教学团队建设初探[J].广州化工,2014(12):234-237.