农村非正规金融的私人治理:一个理论模型

邵传林,徐立新

(兰州商学院 金融学院,甘肃 兰州 730020)

■ 经济学

农村非正规金融的私人治理:一个理论模型

邵传林,徐立新

(兰州商学院 金融学院,甘肃 兰州 730020)

与具有官方背景的农村正规金融机构相比,中国农村非正规金融之所以具有较高的制度效率,关键在于其独特的私人治理机制,这有效地解决了金融市场中的逆向选择问题与道德风险问题。从制度经济学的视角对农村非正规金融的私人治理机理进行理论剖析有助于揭开农村非正规金融的生存逻辑之谜。研究发现,信息传递与村庄信任机制、动态及关联博弈过程、灵活担保方式、强道德约束等因素为农村非正规金融的有效运作提供了稳定的制度构件,但外部经济条件的转变会对农村非正规金融治理机制带来不利冲击。

非正规金融;私人治理;动态博弈;信任

一、引言

自我国经济体制改革以来,农村非正规金融活动虽多次遭受官方的严厉打击,但却没有消失殆尽而是悄然兴起,另一方面在国家产权保护缺失的情况下非但没有发生大范围的违约事件,还高效率地运作着。事实上,在农村正规金融覆盖率难以在短期内提高的情况下,非正规金融组织不仅能有效地满足了农户及农村中小企业的融资需求,提高了金融资源的配置效率和交易双方的福利水平[1],还在客观上促进了农村经济的发展和农民收入的增长,并在农村的反贫困中发挥了不可或缺的作用[2]。大量的调研资料表明,农村非正规金融的运作形式灵活,申请贷款的手续简单,贷款期限可长可短和额度可大可小,而且具有较低的违约率和较强的可持续性,其制度绩效要强于农村正规金融机构。为什么我国农村非正规金融竟然比具有官方背景和规模经济优势的农村正规金融机构(如农信社)的制度绩效要好呢?笔者认为,揭开此谜底的关键在于理解我国农村非正规金融的私人治理机制或民间私人借贷契约的治理机制。换言之,我国农村非正规金融活动之所以能够长期存在和发展,最根本的原因在于其自身具有独特的治理机制,不仅有效地解决了金融市场中的逆向选择问题,还有效地克服了道德风险问题,因此若不从制度经济学及经济社会学的视野对该机理进行理论分析也就无法理解农村非正规金融的生发逻辑。笔者接下来,先对农村民间借贷契约的私人治理机制进行界定,然后再基于动态博弈理论从信息传递与信任机制、私人借贷行为的关联博弈和担保机制及道德约束等维度深入阐释农村非正规金融的内部制度结构,最后再探讨外部冲击对农村非正规金融治理机制的影响。

二、农村民间借贷契约治理的微观机理

事实上,农村非正规金融履约问题在本质上就是一个契约问题,也即契约的履行问题,因此,在对该议题进行研究时可借鉴由威廉姆森发展起来的交易成本经济学的分析方法及分析工具。我们知道,交易成本经济学认为,对于各种契约关系,主要是靠私人秩序所形成的各种制度来进行治理而不是通过诉诸法庭裁决来解决,或者说签约者更关心签约后事后的各种使契约得以执行的制度安排[3]。在本文,我们更关注非正规借贷为何与正规金融借贷相比具有更高的经济效率,也即重点探讨民间私人借贷契约缘何具有极低的违约率,依据交易成本经济学的理论可知,这是因为民间私人借贷契约具有各种事后的私人治理机制或制度安排,当然,此处的私人治理是相对于依靠法庭治理来保障契约而言的。

(一)内涵界定

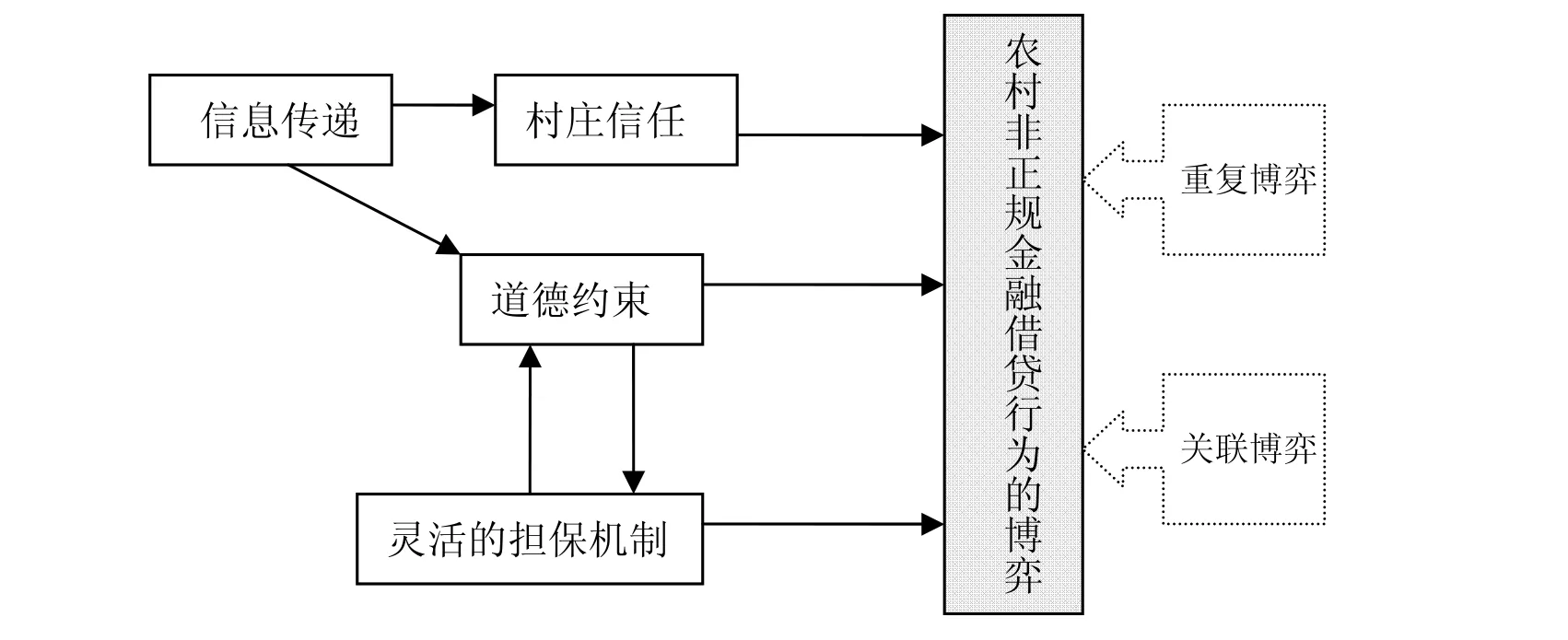

对农村民间借贷契约的私人治理机制的概念界定是研究农村非正规金融问题的逻辑起点。经济学界关于农村非正规金融问题的理论研究成果不可谓不丰富,但关于民间借贷契约私人治理机制的界定尚未达成共识。为了能使关于非正规金融的研究更加深入,笔者在此基于前文的研究给出一个前后一致的定义,农村民间借贷契约的私人治理机制是指一系列旨在保障民间私人自发借贷契约有效执行的各种非正式制度安排的有机组合。首先,这种制度安排要能够强有力地约束借款者信守借贷承诺,并按时还本付息;其次,这种制度安排能够有效地激励富余资金的拥有者积极供给资金;再次,这种治理机制不依靠国家合法暴力来实施,而且这种治理机制也不依靠其他的第三方来介入实施,但该机制却能有效地保障信贷契约的执行;最后,这种制度安排能够最大程度地节省借贷过程中的交易费用(也即交易成本),并克服信息不对称问题。需求特别强调的是,农村民间借贷契约的私人治理机制只在乡村共同体内有效,一旦超出乡村社区的边界就会失去效力。可以通过图1来理解农村非正规金融的私人治理机制,该机制通过各种社会关系网络来传播信息,信息的有效传播促成了村庄信任的建立,乡土社会的传统文化、伦理纲常、乡规民约以及共同的语言(方言)等非正式制度构成了对借贷者的道德约束,而且无限期的重复借款以及各种嵌入式的社会交往博弈都会增强借款者还贷的积极性并提高了其违约成本,同时还能将高风险的借款人过滤掉,而灵活的担保机制又进一步降低了民间私人借贷的违约率。总之,该机制主要作用在于降低民间私人借贷的交易费用,进而有效地保障私人财产权。接下来,具体来阐释农村民间借贷契约私人治理的微观生发逻辑。

图1:农村民间借贷契约的私人治理机制

(二)民间借贷契约治理的信息传递机制与村庄信任机制

信息问题是农村金融市场发展兴盛的关键环节。其实,我国农村正规金融之所以滞后于农村微观主体的融资需求,与其说是目前金融制度的结构性扭曲,还不如说是无法解决借贷合约中的信息问题,当然,这既包括与借款人有关的逆向选择和道德风险,也包括正规金融机构内部的委托代理关系。而一直在地下默默发展的农村非正规金融之所以长期屡禁不止,并逐渐主导农村金融市场,恰恰是因为民间金融能够低成本地解决信息问题。

众所周知,我国传统农村社区具有天然的封闭性,而世代生活在同一个相对封闭社区内的成员对各自的家族历史和行为特点都很熟悉,而且决定他们交往的并不是现代社会的契约理念而是经过长时期形成的家庭声誉。因此,村民们非常看重自己的声誉,因为一旦名声受损就很难在社区内生存[4]。正如我国著名社会学家费孝通所言“从基层上看去,中国社会是乡土性的。……乡土社会的生活是富于地方性的。地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。……这是一个‘熟悉’的社会,没有陌生人的社会”[5]。在这样的一个基于人缘、血缘、地缘关系的静止状态社会中,大部分民间交易发生在对彼此知根知底的亲戚朋友及邻居之间,相互的信用是非常清晰的,因而基本上不存在信息不对称问题。换言之,在一个“抬头不见低头见”的村社内,村民通过言语频繁交换着圈子里的信息,并以极快的速度在社区内传播。不过,随着“差序格局”的向外延伸,民间借贷的信任半径也会迅速变小,或者说一旦交易扩展到陌生人的范围,交易双方的信任感就会下降。

事实上,我国农村民间金融活动大都局限于某一区域内(也即发生于某一村社范围)。当然,由于各地区社会文化环境及历史传统不同,其信任半径也不同,有的非正规金融活动以自然村为边界,有的则以行政村为界,也有的以乡镇自然地理边界为限。农村非正规贷款者与借款农户除了在人缘、血缘、地缘上存在千丝万缕的联系,还发生着各种业务的往来,这就进一步使放款者对借款户的信誉、收入、贷款用途等信息具有更广泛的搜集渠道。比如,私人放款者多为农业生产资料的供应商或农副产品的销售商,他们有机会与借款农户发生频繁接触,这能降低监督成本与合约执行成本。正如对巴基斯坦8个村庄的抽样调查显示的那样,在巴基斯坦农村信贷资金市场上几乎所有的非正规贷款者都在做生意(如销售农业生产资料、买卖农产品等),超过60%的土地所有者从他们那里取得大额贷款,再转贷给贫困农户或佃农[6]。此外,我国农村社会的基础不是个人而是家庭,对家庭的信息搜集成本总要低于对单个人的信息搜集成本,而且基于家庭和村社边界的私人借贷总比针对农民个人的借贷更容易监督、更容易要求赔偿[7]。

新古典经济学假定市场交易是在匿名的环境下进行的,当事人之间的私人关系并不重要,每份契约都有第三方强制执行(如法院)。但新制度经济学家却认为,契约是不完全的,契约的执行是要耗费资源的,而且交易的有效进行离不开相互的信任[8]。而农村非正规金融是一种典型的非正式制度,不具备合法性,无法受到国家法律的保护,因此,一旦参与这种非官方金融活动的人违反了规则,对违约者的惩罚不是通过政府机构(如法院)来实施的,而是通过社会进行制裁或进行自我实施。因此,可把这种信任看作是一种民间的自发秩序,一旦离开信任机制,整个农村非正规金融制度就不可能存在[9]。内生于乡土社会的民间借贷交易是从彼此的熟悉获取信任,而且这种信任不是依靠现代契约树立的,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索的可靠性。进言之,在我国乡土社会里,由于私人放款者与借款者长期生活在同一个区域,经过频繁地接触建立了稳定的村庄信任,并将这种私人间的信任内化于行动中,从而保障了借款合约的自我履行。

其实,生发于乡土社会的信息传递机制与村庄信任机制是一个问题的两个不同侧面,正是基于信息的高效传递机制社区成员才会相互信任,或者说村庄信任的基础是交易双方信息的完全性和对称性,如果没有有效的信息传递渠道就无法建立信任和巩固信任。而这种信息传递与信任机制为农村私人借贷契约的有效执行提供了制度性基础。

(三)民间借贷契约治理的动态博弈过程

1.孤立型农村私人借贷行为的博弈分析

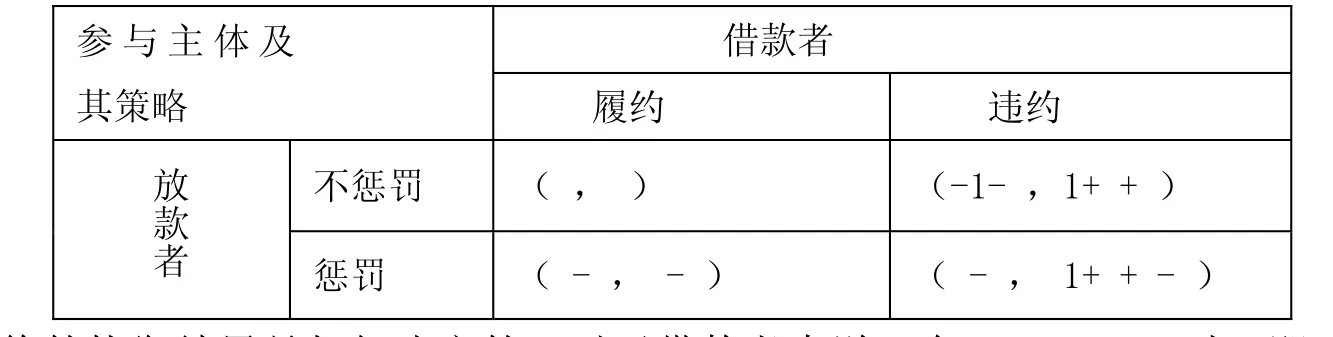

我们首先分析农村非正规金融市场上借款农户和放贷农户的有限期借贷行为。假定借款者和放贷者只进行一次借贷博弈,借款农户需要向民间市场上的放款者融入1单位的资金用于农业生产,借款利息为r,经过投资后借款户的净收益为a,其中a>r>o;借款者惩罚违约农户需要支付成本f,而且f>0。在贷款期限结束时,对借款者来讲有两种选择,履行合约(归还贷款)与违约(不归还贷款);对放贷者来讲也有两种选择,当借款者违约时对其惩罚或妥协。经过一次静态博弈的情况后放款者与借款者的博弈支付收益可用表1所示的支付矩阵来表示。在表1中,r、-1-r、r-n、r-f分别为放款者在不同策略组合下获得的收益,而 a、1+r+a、a-t、1+r+a-d则为借款者在借款到期时因选择不同策略而获得的收益,其中,n①、f、t、d都为非负值。

表1:借款者与放款者的有限博弈

那么,其最终的均衡结果是如何决定的?对于借款者来说,在 1+r-d+t>0时,即不论贷款者采取何种策略,他不还债获得的收益大于还债获得的收益时,他会选择违约;在r-f>-1-r时,即2r-f+1>0,放款者就会通过没收财产、声誉诋毁等手段对违约者进行惩罚。显然,在上述条件下,放款者和借款者的纳什均衡解则为(惩罚,违约),虽然该均衡是个体理性选择的结果,但却不是有效率的结果,从表1可知,若他们都选择合作,则二者的总收益最大。这意味着,若借贷市场是短期的,且参与者之间不存在人缘、地缘与血缘的关系(即彼此为陌生人),由于机会主义动机的存在,民间借贷就不会发生。当然,这是不符合事实的。如果借款农户与放款农户不是进行一次博弈,而是反复进行无限次的博弈,其结果又是如何呢?

接下来,分析农村非正规金融市场上借款者和放贷者无限期借贷行为。在无限次的重复博弈条件下,假定放款农户和借款农户之间的债权债务关系可通过其子孙后代延续,而且可认为农户都能永久存续下去。这一点尤其符合我国农村实际,中国历来有“父债子还”的传统,农户的生命似乎是无限期的,当然也不排除个别农户无嗣。由于借款者和放款者可以把其财富或债权债务关系继承给后代或接班人,故可把他们看做具有无限生命的行为主体,而具有无限期的行为主体会考虑现在的行为对未来收益的影响,在这种情况下,假定借贷双方在借贷行为中进行无限次博弈即为题中应有之意,与真实情况较接近。此外,还要假定二者都采取冷酷策略②,冷酷策略的含义是:一开始参与方都采取配合策略,放款者应借款者要求对其放款,而借款者按合约要求按时还本付息,在以后的时期,只要一方采取配合策略,另一方就不改变策略,但若有一方突然违背借贷合约,则另一方会永久性地采取不合作的策略,这会使先违约者永远没有机会改正错误。还假定博弈期间的贴现因子δ对二者来说一样大,且0<δ<1,δ还要足够大,而δ足够大意味着,在未来一系列收入流量经过贴现后的总收益比较大,参与者会考虑选择结果的长远性,从而会约束其机会主义行为。

若借贷双方相互守约,则经过无限次的借贷后借款农户的未来一系列收益流的总贴现值为:

假如在t期借款者突然违约,则在第t+1期放款者就会永久性地停止放款并对违约者实施处罚,那么违约农户的总收益为:

这说明,当δ足够大时,也即大于一定的阈值*(,,)f r a d 时,借款者就会采取长期履约的策略,因为任何短期机会主义行为所带来的收益都小于长期合作所带来的长期收益,采取长期合作是理性的选择行为。总之,冷酷策略是无限次囚徒博弈的一个子博弈精炼纳什均衡,走出了一次性博弈的囚徒困境,参与人有动力去建立一个乐于合作的声誉,同时也有动力去惩罚对方的机会主义行为[10]。在冷酷策略之下,放款农户和借款农户采取长期合作选择是理性行为。

2.基于关联博弈下民间私人借贷行为分析

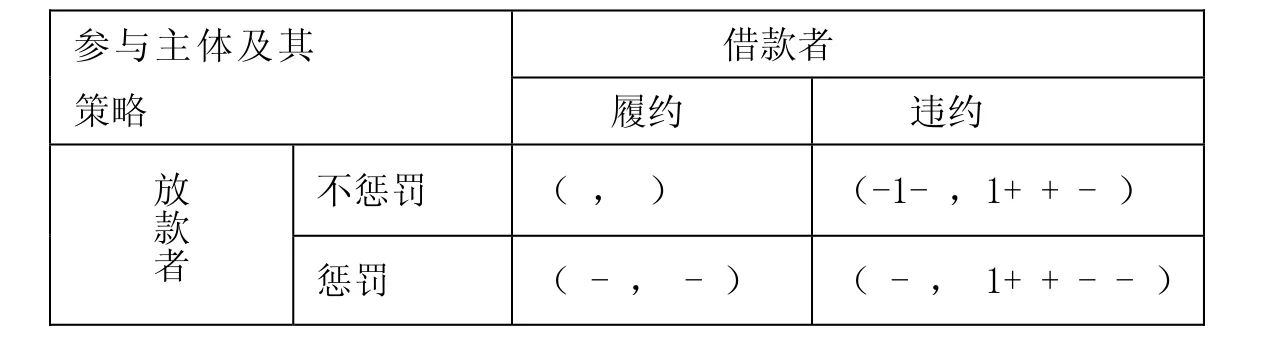

实际上,生发于同一个村庄社区的农村非正规金融活动还因借贷双方在其它方面发生的广泛社会联系而使违约农户的违约成本更高。在中国农村社区里,私人间的自发借贷行为往往嵌入当地的社会活动中,或者说借贷双方不仅在资金借贷上存在着联系,还在其它方面发生一系列关联,如参加传统的祭祖活动以及参与同一家族内的红白喜事、共修水利设施、同用社区公共品(如坟地)、在农忙季节相互帮助等。此外,一些学者的调查研究还发现,关联交易在广大发展中国家的农村地区非常流行,比如民间非正规信贷市场往往与土地租赁市场、劳动力市场、农作物销售市场的交易交互进行。这意味着放款者可通过各种手段来影响借款者的行为选择。因此,借款农户一旦违约,此“信息”就会以闲言碎语的形式快速传遍整个村社,违约者不仅会受到其他人的“排挤”,甚至丧失社区身份的认同,其名声也会受到极大影响。此外,即使放款者不对违约者进行惩罚,违约农户也要承受巨大的心理成本(用c表示心理成本),这既包括因担心放款者诋毁其信誉进而遭受邻里的“白眼”而造成的心理成本,还包括无法在农村理直气壮地做人而造成的心理成本。这就会使博弈的结果发现变化,见表 2,即使放款者不惩罚违约者,但当c>1+r时,对借款者而言,最优的选择是归还贷款。

表2:关联博弈下的收益矩阵

若放款者对违约者实施惩罚,违约者就会无法在社区自在地生存,这对其造成的损失为 D,此时借贷双方的博弈结果收益见表 2。此外,从(2)式可知,在 D非常大的条件下,π2会急剧变小,因此,这会使 π1≥π2成立的概率变大,进而使借款者选择履约的概率变大。这表明,在存在关联博弈的情况,博弈的均衡结果就可能为(不惩罚,履约)。当然,在无限期的情况下,违约农户的总收益也会发生变化。

接下来,首先来分析放款者不实施处罚时的情况,此时违约者的总收益为:

此时δ值的范围会比(3)式中的 的范围更大④,这表明,在考虑关联博弈的情况下,约束条件会发生松动。

通过上述论证表明,在一次性借贷的情况下,农户违约是理想的选择;若借贷双方进行重复性博弈,甚至是无限期博弈,农户出于个人利益的算计不得不履行合约并还本付息,或者说遵守合约比违约能够农户带来更大的利益。若考虑到借贷双方金融交易的社会嵌入性,则借款者更有动力去履行合约。

(四)民间借贷契约治理的灵活担保机制及强道德约束

许多在正规金融市场上不能充当抵押品的资产往往可在农村非正规金融市场上充当合格抵押品,比如宅基地抵押、农地租赁权抵押、劳动力服务抵押、农业生产工具抵押、农作物抵押等,这类物品的处置成本很高或实际价值较低,故都不被正规金融部门认可。但由于民间放贷者在处置这类特殊抵押品上具有非常低的成本,因此,他们大都认可这类不被正规金融机构贷款者承认的非正式抵押物。此外,非正规放款者还能低成本地甄别借款农户是故意拖欠借款还是真的还不起贷款,对于那些实在还不起款的农户可能会选择延长还贷期限,但对于那些策略性违约者则会没收其抵押物,这不仅有助于激励借款者谨慎使用借贷资金、并按时还本付息,也增加了放款者放贷的积极性,从而增加了农村信贷资金的供给,并有助于降低信贷市场利率。

此外,在农村非正规金融市场上,除了认可上述的物质性担保物外,还存在一种隐性担保机制,即借贷双方除了存在信用联系外,还处在一定的社会联系或社会关系中,而这种社会关系可以润滑民间借贷的不畅,间接地起到抵押品的作用,使得经济交易按照交易各方达成的协议来实现[11]。在此,可借用经济社会学中“社会资本”的概念来表征这种有用的社会关系⑤[12]。进言之,农村社会资本对农村非正规金融具有工具性作用和情感性作用,前者是指基于社会网络的社会资本有助于降低借贷双方的信息搜寻成本并能为交易提供信任(隐性抵押物)基础,后者是指社会资本能够增强借贷双方的情感,比如,许多无息的互惠性借贷不仅表达了贷方对借方的重视和帮助,还增强了借方的还贷责任感[13]。而且基于同一社区网络内的成员互动还有助于促使社员产生相互帮助的预期,这就使得非正规借贷比起正规金融更易于相互了解和监控。此外,社会资本还可充当隐性抵押品,一旦无法偿还贷款,就会无法维系其已有的社会关系链条,甚至还会带来灭顶之灾,因此,这种隐性社会担保机制的存在有助于克服道德风险问题[14]。

事实上,在农村正规金融制度缺位的情况下,非正规金融对于农户(尤其是贫困农户)的意义不止限于平滑消费,而是一种非正式的保险性制度,当然,这种非正式的保险制度又紧密依赖于一个人所在的家族与社区的社会资本。进言之,一个人必须在所处的社会网络中的其他人需要时提供帮助,他或她才能在遭受未能预见的负向冲击时获得救助,而这种相互性是社会网络中重复博弈的结果[15]。事实上,我国农村社会并不是现代契约社会或信用社会而是基于人缘、血缘、地缘和业缘的乡土社会,社会关系也就成了人们可资利用的重要手段,而广泛存在于我国农村地区的民间借贷正是利用了这种社会关系才得以生存、发展,并依赖这种隐性的担保机制保持着私人借贷的高偿还率。

当然,也有人对民间私人借贷契约的信任机制存在质疑,也即怀疑农户或农民是守信的。持这种论点的人认为,由于农户没有固定的财富,也就没有守信用的动因,所谓“无恒产者无恒心”。但也有人认为,农户是很守信用的,比如,茅于轼在对山西水头村进行小额贷款试验后发现,借款农户的违约率非常低,因而得出了农民是最讲信用的观点。其他调研资料也表明,有85%的样本农户表示会按时偿还贷款[16]。笔者认为,应辩证地认识农户或农民的信用。首先,乡土社会的传统伦理道德对农户行为的约束性很强。我国传统社会历来就把“有借有还,再借不难”、“父债子还”看作天经地义的事情,按时还贷不仅是应该的,而且与其家庭或家族道德的维系息息相关,乡土社会里的农户不仅是“理性人”,还是一个处在人情关系和血缘关系中的“社会人”,其日常行为已被视成人格或品质的表征,并最终内化为社会对个人的评价。或者说农户违反伦理规范的道德成本极高,一旦违约不仅极容易被发现,还会使其全家戴上“品德败坏”的帽子,无法继续生存。但是,一旦农户活动的范围超出其村社边界,比如从封闭型的乡土村社进入陌生人社会,乡土社会的道德约束就会失灵。正如已有的实证研究表明的,当前犯罪率上升在一定程度上就与农村劳动力流动有关[17]。大量的实证研究也表明,农户的信任一旦超出熟人社会,道德约束就会减弱,信用风险会激增。这都从侧面表明,农民或农户的信用是有边界的,因而农村非正规金融要有效运作需局限于一定的村社边界,不能盲目扩展其服务边界。

三、外部冲击对农村借贷契约治理机理的影响

长期以来,我国乡村社区一直处在传统农业社会的阶段,人口流动率非常低,市场范围很狭小,这就为“关系型社会”的形成创造了条件[18],而农村非正规金融私人治理机制的有效性以关系型社会的存在为基础,因此,随着我国市场化改革的进一步深入,关系型社会必将向现代契约型社会过渡,这会对农村私人借贷契约的有效治理产生冲击。西方国家的历史经验也表明,经济体制的市场化会导致人口流动性增强以及农村居民收入差距的增大,而且一国宏观经济政策走势、农地制度及户籍管理制度也会随着市场化的加深而变动。因此,我国经济体制的市场化变革必将对农村传统社会造成深度冲击,进而影响到民间私人借贷契约的治理机制。进言之,市场化将会通过家庭层面的劳动力流动、社区层面的收入差距以及宏观层面的市场化政策等因素来引起村庄信任机制的变化[19],进而对农村非正规金融私人治理机制的效率产生影响,当然,这既有正面的影响,也有负面的影响。具体而言,城市化背景下人口流动性的增强将对村庄信任产生负面冲击,进而削弱农村非正规金融私人治理机制的效率;其次,农地制度的改革与户籍制度改革也会对农村非正规金融治理机制产生正负两方面的影响,但其最终效果如何却难以做出定量测度;而金融自由化政策的实施有助于提高民间私人借贷契约治理的效率;农村收入差距的增大将增强农户的异质性,进而削弱村庄信任的强度,对民间私人借贷契约治理机制的效率产生负面影响。具体来讲,这包括以下几个方面:

第一,城市化背景下人口流动性增强将降低农村借贷契约私人治理机制的效率。自家庭联产承包制实施以来,越来越多的农村剩余劳动力被释放出来,并且国家也开始实施允许劳动力迁移的政策,这就使农村劳动力流动规模日益扩大,以至形成了“民工潮”。据有关资料统计,我国跨乡镇流动劳动力在1978年仅有200万人,但到了2000年增加到7550万人,2004年又增加到1.1823亿人,2007年继续增长到1.3697亿人次[20]。在人口流动趋势不断加强的背景下,我国传统农村社区的互动机会势必会减少,村庄信任的效力也会发生变动,进而会降低社会资本的网络效应。具体而言,在上述背景下,一方面会降低农村非正规金融对农户的重要性,因为根据农户融资次序逻辑,在农户能够获得非农就业机会的情况下,农户就不会首先选择向非正规金融组织借款,从而降低了农户对民间金融的依赖性;另一方面也使借贷双方的违约成本发生变化。这时一旦农户违约就会选择离开原有的社区,并利用借款在城市工作,而不必承担任何心理成本。这不仅会影响到原有农村非正规金融私人治理的制度绩效,甚至还会使该机制失效,使农村非正规金融的违约率上升,激化社会矛盾。此外,还会在正规金融没有跟进的情况下使农村供求失衡更为严重,农户融资难问题会进一步恶化。当农村人口流到城市后,由于受计划经济时代严格的城乡人口流动限制性政策的刚性制约和惯性影响,在实现了地域转移、职业转换的同时,没有同步实现身份的转变——没能取得市民身份和城市户口[21],并被贬称为“农民工”,当然也无法在收入、工伤、医疗、养老、居住、子女教育等方面获得社会福利保障,很难融入城市社区,同时,原有的基于村庄信任的社会资本作用机制也会失效,又无法在短期内建立新的信任机制,还会使该群体不仅无法通过正规金融获得生产资金或发展资金,也无法再通过非正规金融借贷。

第二,农地制度变革与户籍制度改革会对农村私人借贷契约治理机制产生正反两方面的影响。我国农村社区之所以具有较强的稳定性和凝聚力,与当前的农地制度和户籍制度具有很大的关系。首先,来看农地制度的变更对农村非正规金融治理的影响。已有的研究表明,农村土地对农户来说不仅是一种生存保险,还是其尊严的依托,农地带来的经济收益可被其它收入替代,但渗入到农业和土地的传统、文化、尊严与情感,很难割舍和替代。退而言之,即便非农收人已经大大超过了农业收入,也改变不了农地“安身立命”之作用[22]。自新中国成立 60年来,尽管农村土地产权制度经历了两个大的阶段及其七个子阶段的变迁,但农地公有制的性质仍然未变,因此,不论农户是进程务工,还是在城市定居,他们都无法转卖农地,似乎农户被牢牢地栓在了农地上。其实,正是农地对农户的这种“栓牢效应”使农户不敢也不愿在农村社区范围内干出任何不合伦理纲常之事,如故意逃债。但是,如果一旦现存的农地制度发生了新的变化(如农地私有化),这种“栓牢效应”还能否持续存在就值得怀疑了。例如,在党的十七届三中全会发布的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中明确提出要“建立健全土地承包经营权流转市场”之后,各地纷纷进行了各种形式的农地流转制度创新,这不仅促进了土地的流转,还促进了农业劳动力的流动。无疑,这种做法不仅减弱了农户对土地的依赖程度,还增强了村社的开放性,势必会对农户间的互动和信任产生冲击,进而对民间金融的私人治理机制运作产生一定的影响。当然,农村土地流转的影响既有正面的,也有负面的,前者表现为可为民间借贷提供一种抵押品(以农地承包经营权作为抵押物)进而促进民间金融的发展,后一种效应表现为,农户对土地的依赖性降低,对村社的依赖性降低,进而降低其违约成本,增大民间借贷的风险。在短期内究竟哪种效应更大,还有待于进一步的研究。但长期来看,负面影响必定要大于其正面影响,因为我国市场经济的信用机制无法一蹴而就。

其次,土地制度的改革还会带动户籍制度改革,进一步促进农村劳动力的自由流动。一般来说,土地制度和户籍制度是相辅相成的,二者需同时推进,才能实现统筹城乡一体化建设的目标。尽管自1997年国务院批准《小城镇户籍制度改革试点方案》以来,我国开始了小城镇户籍制度改革试点,此后,在部分城市进行了户籍制度改革的新尝试[23],但目前的户籍制度仍然有效地约束着农村劳动力的自由流动。根据《中国青年报》社会调查中心与新浪网新闻中心的网络民意调查结果,有91.7%的人认为有必要进行户籍改革,这一结果与官方的调研基本一致,而且公安部目前也加强了户籍制的立法调研和试点改革工作[24]。因此,可预见,随着经济体制改革的进一步深入,人们对自由迁徙权的要求也越强烈,国家户籍制度就会发生松动甚至被取消,农村劳动力的流动性必将增大,这会对传统的信任机制产生一定的外部冲击,尤其是在短期内难以建立普遍的信用体系的背景下,从而会影响到农村非正规金融的制度基础。

第三,金融自由化政策的实施有助于提高民间借贷契约治理机制的效率。在我国1978年体制改革前,金融一直是财政的出纳,受国家的严格控制,不具备配置金融资源的作用。尽管经过30多年的经济体制改革,我国金融体制仍然具有较强的计划性特征,比如仍对存贷款利率和信贷规模进行管制、严格限制金融业的准入资格等。国家通过对金融资源的控制来为国有企业的发展和大型项目建设融资,而农村正规金融机构非但没能有效对农村经济的发展提供足够资金,反而成了农业资金与农村资金流向城市的主渠道。此外,权力当局还一方面通过对民间金融进行严厉打压,另一方面严格限制私人成立银行类金融机构,以防止其争夺稀缺性的金融资源。随着决策者对金融抑制政策负面效应认识的不断加深,开始意识到政府过度干预金融的危害,如正规金融机构经营效率低下、不良贷款率长期居高不下、中小企业和农户融资困难、资金价格扭曲等,于是,开始实施金融自由化(或金融深化)的政策,不但放松金融机构的进入门槛,还鼓励民间资本进入农村地区。若以2004年《中共中央国务院关于促进农民增收若干政策的意见》颁布为分水岭,此后,中共中央还多次明确提出要改革我国目前农村金融体系,建立适应农村金融需求的制度体系,并出台了若干实施纲要,以至被学界称为金融“新政”,尤其是在2006年又推出了“降低农村金融进入门槛、发展多元化农村金融制度”的政策。在上述政策的催生下各种新型农村金融机构如雨后春笋般地出现在各试点地区,如农村商业银行、村镇银行、农村资金互助社等。随着金融深化的不断加深,政府对金融体系的管制必将松动,各类金融机构的竞争也将日趋激烈,进而对整体经济产生积极的储蓄效应、投资效应、就业效应与收入效应。同时,这似乎为农村非正规金融的转型或正规化提供了新的契机,也对农村非正规金融的生存提出了新的挑战。

当然,截止到目前,金融“新政”对农村非正规金融的影响还没有完全体现出来。可以预见,金融“新政”的实施会增加正规金融制度的供给进而对农村非正规金融产生一定的挤出效应,降低其市场需求空间,另一方面或可能使具有一定规模的非正规金融机构或组织化较强的民间金融机构(如地下钱庄、互助会等)借此机会进行规范化转型,从“地下”的非法金融转变为具有合法身份的“地上”民营金融,进而压缩高利贷性质非法金融活动的范围,这不仅能够充分释放地下金融所蕴含的能量,也有利于监管当局的监管,进而规范金融秩序[25]。笔者以为,金融自由化的实施尽管会降低农村非正规金融的生存范围,但至少不会降低其私人治理机制的效果,甚至还可能会降低产权保护的成本、改善非正规金融的生存环境,这不仅有利于强化民间放款者保护其财产权的强度,还能提高非正规金融私人治理机制的效率。

第四,农村收入差距的增大会对非正规金融治理机制的效率产生负面影响。改革开放以来,中国农村经济取得了举世瞩目的成就,农村居民人均纯收入由1978年的133.6元上升到2007年的4140元,但我国农村居民收入分配差距随时间呈现U型变化,即先变大再缩小,再扩大,若以基尼系数作为农村居民收入差距的指标,该系数从1981年的0.24上升到1995年的0.34,此后有所下降,从1996年到1999年持续于0.32-0.34之间,但从2000年开始收入差距呈扩大趋势,到2004年上升到0.369[26]。显然,随着我国农村经济体制改革的展开,农村居民的收入差距呈上升趋势,而这种趋势一直在持续。当然,有很多因素影响着农村居民收入差距的扩大,如地理因素、资本投入、农村居民受教育程度、农村机械化水平、社会关系网络、劳动力流动等,而工资性收入和家庭经营收入也是影响农村居民收入差距的重要因素,而家庭经营收入中的非农业收入对农村居民收入差距的影响则更大[27]。大量的实证研究也表明,我国农村地区的社会分层已非常明显,既有非常富裕的农户,也有非常贫困的农户,改革前的均等收入格局已被打破。但收入差距的持续扩大会影响村庄信任的建立和巩固,或者说在存在阶层分化的社会里很难建立普遍的信任机制[28]。传统的乡土社区之所以能够建立村庄信社,是因为农户间的收入差距不大,处在同一个收入层次的农户往往具有共享的规范和价值观,对许多行为规范较容易达成共识,进而形成了同质的文化。但当农户间的收入变得不平等时,会产生分化的价值观念,进而降低农户间的信任度,或者说农户间的收入差距表征着社会资源分配的不平等,而在一个不平等的社区里很难建立一致的信任。显然,这会在某种程度上消弱村庄共同体的信任基础,进而影响到非正规金融的治理效率。

四、结论

在农村社区内,借贷双方长期共同生活在同一个区域,对彼此的信用了如指掌,这就克服了信息不对称问题。再者,由于借贷行为已嵌入到其它社会活动中,这就决定了借贷行为不是一次性的,而是长期的博弈和关联性博弈,这必然增加了违约者的违约成本。其次,对借款者来说,经过成本收益的算计,遵守合约为其带来的收益要大于一次性违约带来的收益,因此,遵守合约就成了理性的选择。最后,经过长期的博弈,遵守借贷合约已成为社区成员的共同认识,并成为一种不成文的乡规民约,进而内化到每一个村民的道德信念中。这就解释了农村借贷因何有如此低的违约率。但上述推论是有前提的,即借贷交易的地域边界仅限于一定的村社内,并且社区成员的人口流动性较小,也即不存在人口的流出或人口的流入。

不过,随着我国外部经济社会条件变更,农村非正规金融的私人治理机制还能否有效成立值得进一步思考。显然,在中国城市化及城镇化的大背景下,人口流动的频率和幅度有逐渐增大的趋势并不可逆转,这必定影响我国乡土社会的性质,并增加其开放程度,社区成员间的信息不对称也将增大,甚至会危及村庄信任机制的持存,进而使农村非正规金融的私人治理机制失灵。其次,蓄势待发的农地制度与户籍制度的变革也将通过增强剩余劳动力的流动性来改变原有村庄信社的稳定性,进而对农村非正规金融的私人治理绩效产生负面影响。而金融“新政”所引致的金融自由化政策则有助于提高非正规金融治理机制的效率。此外,农村收入差距的增大也会对非正规金融治理机制的效率产生负面影响,至于这几种力量的综合效应会如何影响非正规金融的治理绩效则需要进行长期观察。

[注释]

① 当然,对于急需资金且履行合约的农户,若放款者无故对其惩罚,就会遭到社区成员的非议,这就增加了放款者惩罚履约农户的成本,假设此成本为n,而且n>0。

② 该假定也是符合我国农村实际的。在农村,一旦借了钱不还,就很难再借到钱,违约者家庭声誉就可能彻底被毁,其坏名声会持续延续下去,而且在心理层面也会因放款者的声誉诋毁行动而受损失。

③ 若有具体数值,可以解出这个高次方程,笔者假定其解为f*(r,a,d),当然,这样做并不影响下文的分析。

④ 这可用不完全数学归纳法证明,但为了行为简洁,在此省略证明过程。

⑤ 关于社会资本的定义主要有三种,第一种认为社会资本是社区成员间的横向联系;第二种认为社会资本既包括横向联系还包括纵向联系;第三种观点认为社会资本是一种包括经济、社会、政治等正式制度和价值信念、伦理规范、道德、风俗等的非正式制度。可参见陆铭和李爽(2008)。

[1] 高艳.我国农村非正规金融的绩效分析[J].金融研究,2007(12):242-246.

[2] 黄建新.论非正规金融之于农村反贫困的作用机制与制度安排[J].现代财经,2008(5):9-13.

[3] 奥利弗·E.威廉姆森.资本主义的经济制度[M].北京:商务印书馆,2002:5.

[4] 王曙光.农村金融与新农村建设[M].北京:华夏出版社,2006:8-9.

[5] 费孝通.乡土中国[M].北京:人民出版社,2008:1-8.

[6] GHAZALA MANSURI.Credit layering in informal financial markets[J].Journal of Development Economics,2007(84):717.

[7] 张杰.中国农村金融制度:结构、变迁与政策[M].北京:中国人民大学出版社,2003:25.

[8] 周脉伏,徐进前.信息成本、不完全契约与农村金融机构设置——从农户融资视角的分析[J].中国农村观察,2004(5):38-43.

[9] 胡必亮.村庄信社与标会[J].经济研究,2004(4):115.

[10] 张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海:上海人民出版社,2004:127.

[11] 张余文.国有商业银行从农村的退出与农村金融体系的重建[J].农业经济问题,2003(8):64.

[12] COLEMAN JAMES S.Social Capital in the Creation of Human Capital[J].American Journal of Sociology,1988(94):95-120.

[13] 程昆.农村社会资本的特性、变化及其对农村非正规金融运行的影响[J].农业经济问题,2006(6):33.

[14] 刘民权,徐忠,俞建拖.信贷市场中的非正规金融[J].世界经济,2003(7):64.

[15] 陆铭,张爽,佐藤宏.市场化进程中社会资本还能够充当保险机制吗?—中国农村家庭灾后消费的经验研究[J].世界经济文汇,2010(1):16-38.

[16] 陈雨露,马勇.关于农户信用和风险偏好的几个注释[J].财贸经济,2009(1):19.

[17] 李子联.农村劳动力转移中的“激励效应”与“抑制效应”[J].中国经济问题,2011(1):17.

[18] 陆铭,陈钊,王永钦.分流与聚合——用基于合约理论的发展经济学解释中国历史[J].制度经济学研究,2007(2):21.

[19] 陆铭,张爽.劳动力流动对中国农村公共信任的影响[J].世界经济文汇,2008(4):78.

[20] 史正富.30年与60年中国的改革与发展[M].上海:格致出版社,2009:116.

[21] 姚上海.农村劳动力流动中的民生问题:历史演进与现实思考[J].湖北社会科学,2009(6):43-47.

[22] 邵传林,霍丽.农村土地银行的运作机理与政策测度[J].改革,2009(7):84-87.

[23] 郭天龙.改革户籍制度,促进农村劳动力流动[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2010(1):40-42.

[24] 谭庆刚.构建和谐社会视角下的户籍制度改革与城乡协调发展[J].当代财经,2008(2):13-18.

[25] 史晋川,严谷军.经济发展中的金融深化:以浙江民营金融发展为例[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2001(6):75.

[26] 黄应绘.对我国农村收入差距的分析[J].经济问题,2005(8):57-58.

[27] 周维明.基于要素的农村收入差距分析[J].商场现代化,2009(5):166.

[28] PUTNAM R.,LEONARDI R.,NANETTI R. Making Democracy Working:Civic Tradition and Modern Italy[M].Princeton:Princeton University Press,1993:1-10.

本文推荐专家:

赵明霄,兰州商学院金融学院,教授,研究方向: 农村金融。

蒲晓晔,西安财经学院公共管理学院,副教授,研究方向:农村金融。

Rural informal finance of private governance: a theoretical model

SHAO CHUANLIN, XU LIXIN

(Department of Finance, Lanzhou Commercial College, Lanzhou, 730020, China)

Compared with the official background of rural formal financial institutions, China's system of rural informal finance is with high efficiency. The key lies in its unique private governance mechanism,which can effectively solve the adverse selection and moral hazard problems in financial markets. From the perspective of institutional economics, the private governance mechanism of rural informal finance theory analyzing helps uncover the mysteries of the survival logic of rural informal finance. The study finds that information transfer and village trust mechanism, dynamic and associated game process, flexible way of guarantee and strong moral constraint factors provide the effective operation of the rural informal finance with stable institution components. But the transition of the external economic conditions will bring adverse impact on rural informal financial governance mechanism.

Informal finance; Private governance; Dynamic game; trust

F832.35

A

1008-472X(2014)03-0040-10

2014-01-09

2013年甘肃省高等学校科研项目资助(编号:2013A-073)“甘肃临夏少数民族地区非正规金融的生成逻辑、治理机制及其风险防范研究”。

邵传林(1982-),男,山东滕州人,兰州商学院金融学院副教授,经济学博士。徐立新(1971-),男,四川自贡人,兰州商学院金融学院副教授。