研发网络架构与网络价值:综述及概念模型

斯碧霞, 潘秋玥,郭瑞

(浙江大学,浙江 杭州 310027)

■ 经济学

研发网络架构与网络价值:综述及概念模型

斯碧霞, 潘秋玥,郭瑞

(浙江大学,浙江 杭州 310027)

本文聚焦于企业的研发网络,通过综述企业研发网络架构方面的相关文献,识别出研发网络架构的三大维度(网络成员组合、网络结构属性及网络关系特征)及其主要内容,并基于此分析了中心企业的研发网络架构对该网络的网络价值的影响机制。结合企业战略目标及具体诉求及企业外部环境的权变影响,本文提出了一个围绕网络价值最大化命题,以研发网络架构为基点、网络价值为终点的理论研究框架,讨论了现有研究结论及未来可能的研究,为中心企业选择研发合作伙伴、配置网络成员、部署网络结构及管理成员关系提供借鉴。

研发网络架构;网络价值;成员组合;结构属性;关系特征

一、引言

越来越多的企业开始通过建立自身研发网络从而实现技术创新与可持续发展。组织间合作成为组织获取技术竞争优势的重要来源[1]。已有大量实证研究表明企业间合作可以增加企业的存活率、财务绩效以及创新能力[2-5]。但是也有不少学者指出企业的网络行为也可能对企业产生负向影响[6,7]。

关于企业网络对企业的正向作用大致可以概括为以下几类:为企业带来互补资源[8];促进组织学习异质性技术与能力[9];获取新市场准入或加速产品市场推广[10];分摊风险、抵御外部环境的剧烈变化[11];在完全契约或条件契约不可行时通过网络机制保护企业产权[12]。而那些认为网络可能带来负向作用的学者们也给出了合理原因。一方面,企业的网络建构是一个长期的、高成本的投资过程[13];另一方面,网状的组织间关系及企业合作活动的管理比其他的二元或线性关系具有更高的复杂性[14],无效的网络行为反而会给中心企业带来投资失败、知识溢出、控制权丧失等恶果。

聚焦到研发网络,Hagedoorn指出研发合作是结合合作伙伴之间的互补资产从而使公司价值最大化的有效机制,能极大提高企业研究与开发方面的效率[15];研发网络通过外部引进创意和技术可以加强企业自身的创新基础甚至提高企业知名度及员工忠诚度[16]。但另一方面,研发网络可能给企业带来信息符合、研发自主性流失、知识泄露等问题[17]。

由此可见,研发网络对组织的作用也具有二元性,加入或者拥有研发网络并不一定能够为企业带来特定收益。Nieto M J和Santamaria L认为合作的持续性及合作网络的构成是影响企业技术合作网络产品创新程度的重要因素[5]371。一个企业能够从网络获取的收益能否超过或者多大程度上超过其建构、维护网络所付出的成本,意味着该网络是否具有价值。如果将网络价值定义为“企业能够通过网络创造或获取的价值”,它将直接取决于网络中不同单元或组件相互配合的程度[18]。换言之,网络架构直接影响网络价值。需要指出的是,网络价值并不是一个简单的、可一概而论的变量,它多数情况下由企业在该网络中的绩效情况予以体现,也可根据企业特定的价值诉具化为相应特定指标。而在本文关注的中心企业研发网络情境中,网络价值则则主要凸显在中心企业的创新绩效或创新能力上的提升上。

以往文献在探索网络能否为企业带来价值时往往将企业的网络行为简化一个只知道网络规模的黑箱[19],而忽视了网络架构(network configuration/composition)的战略意义[20]。对于在不同情境下怎样的网络架构才能促进企业创新也仍缺少清晰解答[21,22]。

本文聚焦于中心企业的研发网络架构,通过综述大量已有文献,识别影响企业网络价值发挥的关键性网络架构要素,并据此构建起网络架构的三维度要素框架;同时,根据综述这些要素对网络价值的内在影响机制,并结合企业战略目标及具体诉求、企业外部环境等权变影响,提出围绕网络价值最大化命题,以网络架构为基点、网络价值为终点的理论研究框架,为企业建构、部署、管理研发网络提供借鉴。

二、影响网络价值的关键性网络架构要素

网络架构一词源于计算机网络、通信等领域,指通信网络的总体设计①。随着社会网络学说的发展,它开始被用于形容组织间网络的成员构造、网络结构等概念。Meye、Tsui和Hinings提出用架构方法应用于组织分析,提出架构是“概念上独特的特征共同出现的多维度集合”[23]。Gemunden等学者第一次将网络架构作为一个管理学构念进行实证研究,将其分为模式(pattern)、强度(intensity)两个维度,前者指企业对不同类型合作伙伴重要程度的分布模式,后者则指一般意义上中心企业与其合作伙伴的连带强度。Baum等学者研究了新创企业联盟网络架构对早期企业绩效的影响,通过对加拿大生物技术新创企业的案例研究展示了新创企业在新创过程中如何架构自身网络及其对企业绩效的影响。随后也有很多学者对企业特定的网络架构行为,例如企业如何选择合作伙伴、如何管理配置管理网络成员组合(partner portfolio)、如何在网络中定位等问题的具体研究。Hoffmann指出联盟组合的架构关系到中心企业可以从网络获取的信息和资源的质量、数量及多样性,企业获取资源的效率,以及中心企业在网络中位置的灵活性或稳定性[24]。Ulrich Wassmer在对联盟组合(alliance portfolio)的综述中指出联盟组合的架构是指该联盟组合的内容及其构造,他将现有联盟组合架构的相关研究分为六类,研究内容分别是:a)联盟组合规模的作用,b)联盟中不同合作者的作用,c)联盟组合关系及结构特征,d)联盟及联盟成员相互依赖性的作用,e)企业随时间在联盟组合架构中的变化,f)联盟组合中经验积累、组织学习及知识转移的作用[25]。

本文通过综述发现有关中心企业研发网络架构的研究主要聚焦于以下两个问题:a)与谁合作研发,b)怎样合作研发。第一个问题关于who,涉及伙伴选择及资源配置等战略性问题;第二个问题关于how,即如何与既定网络中的合作伙伴合作,涉及网络结构布局、成员关系治理等战略问题。其中,第二个问题又可以从结构及关系两个维度去解析:结构取决于网络成员的数量、所处的位置及网络的疏密等,关系则源于网络成员的行为模式及认知。Ulrich Wassmer在对企业联盟组合的综述中将联盟组合的架构分为四个维度,分别是规模维、结构维、关系维以及合作伙伴维。考虑到本文聚焦于中心企业的研发网络架构,本文认为网络规模属于网络结构的内容特征,而合作伙伴则属于网络成员的范畴,据此,本文将中心企业的研发网络架构解构为网络成员组合、网络结构属性、网络关系特征三个维度。接下去,本文将按此分类综述现有的主流研究内容,讨论现有结论及可能的下一步研究。

(一)网络成员组合

不同合作者为企业带来的资源和知识不尽相同,同时不同合作者的特征及合作动机都会导致不同的合作结果。因此研发网络价值的发挥,特别是研发网络对中心企业创新绩效的影响,会根据网络成员的不同而存在差异[4]240。创新网络价值的价值发挥受制于一个重要的因素就是中心企业找了哪些伙伴进行合作[26]。

1.成员角色

在对不同类型合作伙伴作用的研究中,最为常见的分类方法就是基于合作者的角色的划分,包括上游供应商、下游客户、竞争者、政府、大学及研究机构、第三方服务中介等等。特定情况下学者们会根据研究需要对其进行更为细致的区分,例如将客户又分为领先用户、主流用户;将竞争者区分为同业竞争者(产品及市场相同)和间接竞争者(产品或市场不同,例如给共同客户提供不同产品)等等。

合作者的角色很大程度上决定了其为中心企业带来的资源贡献类型,进而影响了中心企业从合作中如何获益。例如,供应商由于深入了解原材料的来源、特性,与中心企业在技术知识和能力方面的互补性,这种合作研发有助于中心企业了在研发早期正确探索评估,降低重新设计的风险和错误,减少研发成本,缩短开发时间和产品交付周期,提高产品质量[27,28]。表1列举了不同角色类型的合作伙伴对企业通过研发合作提高创新绩效的具体影响,包括正向作用机制与可能的负向作用机制。这也从侧面说明仅看合作成员是谁是不够的,它与合作的内容及方式共同影响研发网络价值的发挥。

表1:基于角色的伙伴类型对中心企业创新绩效的影响机制

现有文献对特定类型合作伙伴的作用或者供应链上线性合作的实证研究不计其数,但是用网络视角或网络方法分析各类合作者间相互关系及其组合模式对创新绩效的影响却相对较少。现有的此类文献都是基于大样本实证数据,分析中心企业研发网络中合作者的构成比例[29]、构成模式[21],或通过各类伙伴的比较剖析不同类型合作者对创新绩效的不同影响[30]。例如Romijn和Albu通过实证分析发现与供应商、大学及研究机构合作研发更能带来突破式创新,与顾客合作研发更能带来渐进式创新。Belderbosa等学者将创新绩效细分为有利于提高生产力的创新及产品创新,通过大样本实证分析发现与竞争者、供应商的研发合作更能带来前者创新,与大学、顾客合作更能带来后者创新。

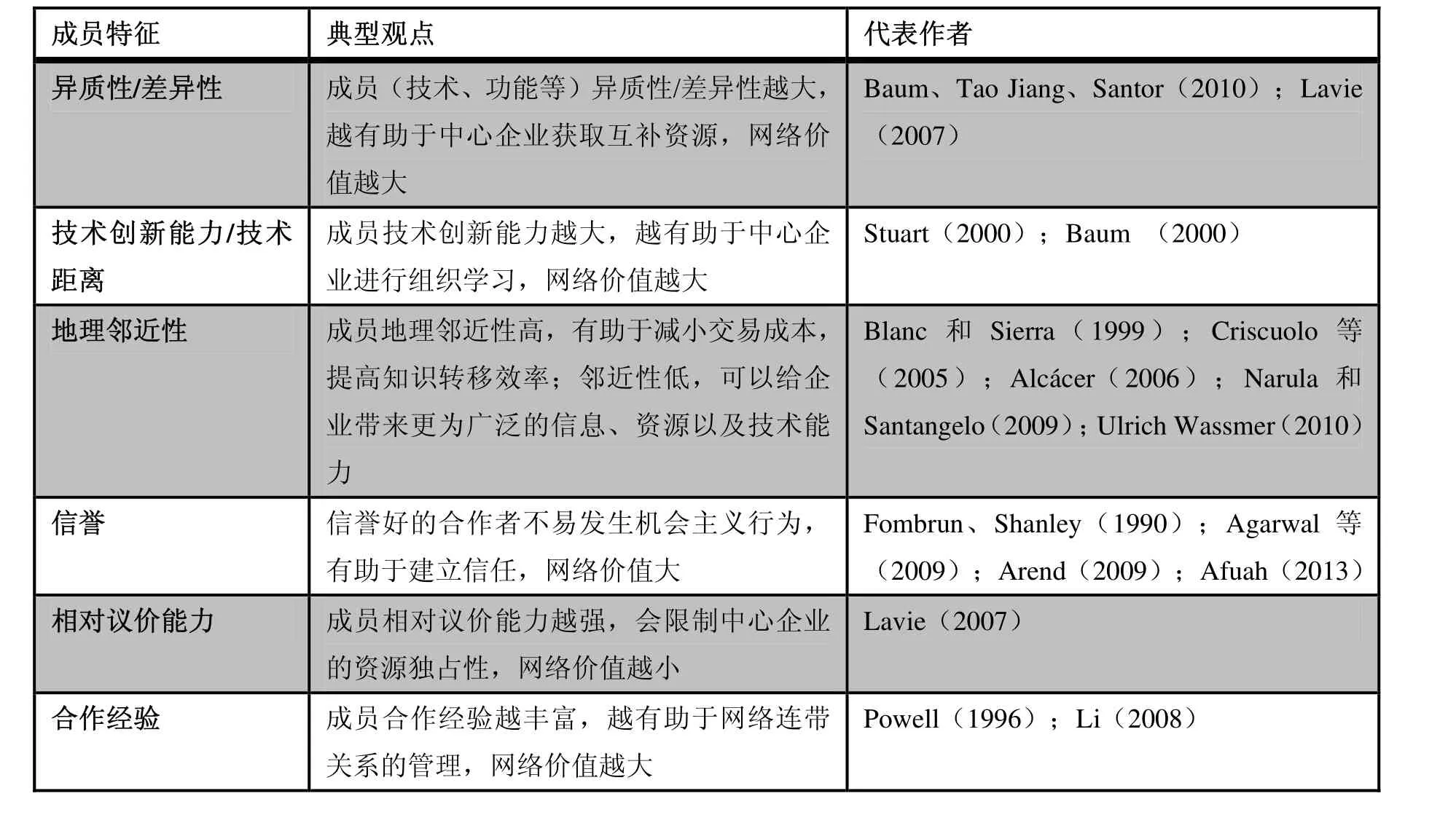

2.成员特征

除了合作者的不同角色,企业在架构自身研发网络、战略性选择研发合作伙伴时也会考虑合作者的具体特征,主要包括以下几类:

异质性/差异性 获取异质性资源被认为是企业建构研发网络的主要动机之一,因此异质性/差异性无可厚非是企业选择研发合作伙伴时考虑的关键特征[31]。Baum在分析加拿大生物技术新创企业的网络架构对企业绩效的作用时,直接用网络成员的差异性程度表征了网络架构的效率,认为网络成员间差异性越大,网络的效率越高。Jiang Tao和Santor进一步将网络成员组合的差异性划分为功能差异性、治理差异性、产业差异性,提出拥有更高的功能差异性、更低的治理差异性以及中等程度的产业差异性的网络成员组合对企业绩效正向作用最显著。异质性越高,中心企业可以获取的资源的多样性性或互补性越强,但是对其研发网络的管理成本也相应提高。成员类型少、相似度高的网络成员组合与相似性低、成员类型丰富的网络成员组合,哪一种更有效,是研发网络架构的重要问题。

地理邻近性 地理邻近性,特别是本地、本国、跨国的研发合作对企业研发网络产生的价值不同。地理邻近性高的研发网络,有助于减小交易成本,提高知识转移效率,进而促进组织学习及合作创新[32]。而国际研发网络可以给企业带来更为广泛的信息、资源以及本土企业无法提供的技术能力,但是同时也会给中心企业增加额外的管理复杂度。目前关于网络的国际化程度与企业绩效的研究结论不一[33,34],但是可以肯定的是中心企业必须结合自身的实际情况,平衡本地、超本地的研发合作,从而架构起符合自身价值诉求的研发网络。

表2:成员特征对研发网络价值的影响

技术创新能力/技术距离 组织学习是企业构建研发网络的第二动机,而网络成员的技术能力或创新能力是影响企业能否通过学习外部先进技术从而获取研发网络价值的决定性因素。一方面与技术距离大的伙伴合作有利于中心企业学习先进技术,另一方面技术距离过大又会使企业遇到获取或吸收知识困难的问题。目前对技术距离对企业创新绩效的影响多基于二元关系层面,认为合作者的技术距离对中心企业的创新绩效呈倒U型关系,基于网络层面的探究非常有限。Stuart通过对大量半导体制造商的实证分析发现规模大、技术资源多、创新能力强的成员企业能够为联盟组合带来最高价值,他把拥有这些特征的联盟成员叫做高质量的合作者[35]。Baum等也在研究新创生物技术企业网络构成时分析了网络中潜在竞争合作者对企业创新绩效的影响,发现与比自身创新能力高的潜在竞争者合作可以促进自身创新,反之则不利于中心企业创新绩效(主要指专利率)。

此外,信誉[36]、相对议价能力[37]、以往合作经验等特征也是影响企业选择研发网络成员的因素[14]。

总之,中心企业在架构网络时,不仅要从二元关系的视角进行伙伴选择,也要从整体网络视角主动设计、部署自身研发网络的网络成员,考虑不同成员之间的配合及组成,从而将自身研发网络的价值最大化。

(二)网络结构属性

网络结构属性是网络架构中的重要内容,反应了整体网络层面的结构特性对网络价值发挥的影响。对于中心企业而言,要站在整体网络的高度架构自身网络是一件极具挑战的战略任务。通过关注以上网络结构属性的特征,中心企业不仅可以据此进行自身在网络中的定位,还可以从宏观意义上对自身网络进行主动布局与架构。

网络规模 网络规模是网络架构的重要属性,学者们从不同的理论视角探讨网络规模对网络价值的作用,包括资源观理论、社会网络理论以及基本的经济学理论。有的学者通过实证研究发现中心企业的网络规模与中心企业创新绩效正相关[38],而有些学者则发现两者之间是曲线关系[39],当规模超过一定限度以后网络规模呈现出负向作用。此外还有一些学者指出,仅网络规模单个因素并不能决定网络是否能使企业获利,它和表征网络架构的其他因素共同影响网络价值的发挥[6,40]。

网络密度 网络的疏密程度会影响网络内重要信息及资源的分布,密度小的网络内企业间连结程度低,更能为中心企业提供多样化、冗余低的信息资源,进而使得网络架构更加有效[41]。另一方面,紧密的网络结构有助于产生信任、互惠规则以及身份认同,进而促进网络成员间的合作与知识共享[42]。此外,联系紧密的网络连通度高,网络成员交易可达性好,网络为成员企业提供的价值越大。

结构洞 一个网络如果可以为成员提供桥接结构洞的机会,成员企业更有可能从其自身的创新能力中获利而不是依靠从合作者的创新能力中获利[43]。但是结构洞过多的网络又可能导致成员企业产生机会主义行为的概率变大[44],使该网络对于其他企业成员的价值降低,极端情况下可能导致优质网络成员的退出。

总体来说,关于网络架构中特定结构属性的影响机制的研究目前已比较成熟,而关于企业在架构自身网络时怎样将这些结构属性结合考虑而后布局,也许是网络结构方面下一步有意义的研究。

(三)网络关系特征

如何管理网络成员间关系是影响网络有效性及能否促进成员企业创新的重要因素[18]。关系的特征既包括关系强度的特征也包括关系内容的特征。作为表征网络架构的重要维度,本文所说的网络关系不同于中心企业的二元关系,而是网络中所有二元关系的网状组合。它的强度特征是基于整体网络的连带强度;它的内容则是关于网络中各类关系的配比、平衡、及组合。

连带强度 虽然连带强度是一个用于形容二元关系的概念,但是它也被不少学者用于网络架构的研究。网络虽然存在但是可能因为成员间弱连带关系而不能有效发挥价值。当网络中成员相互信任并且知识密集,强连带可以促进中心企业创新能力提升。Capaldo提出基于连带强度的两种网络架构——强连带网络架构与二元网络架构[45]。强连带网络架构(即网络内均为强连带)会将中心企业锁定在有限的资源束内,减少企业的交易数量,降低其与新成员合作的灵活性,削弱中心企业对新市场趋势的及时响应,最终演变成一个规模小、同质性高、密闭的网络;而二元网络架构(网络核心企业间强连带同时网络外围企业间弱连带)则具有更大规模、更强的多样性及开放性,能够增加核心企业的交易数量,使其既能通过强连带获取复杂知识又能保持自身灵活性,因而有助于提升核心企业的创新能力。同时,联盟组合中强连带与结构洞桥连带的混合有助于促进联盟绩效。而Afuah则基于强连带易于传递隐性知识、弱连带易于传递显性知识的特点,指出网络中强弱连带比率与隐性-显性知识的比率越匹配,网络价值越高。

相互依赖关系 网络成员间的相互依赖关系的类型是影响企业不同治理机制发挥作用的重要调节变量[46]。不同的依赖关系或者依赖程度将会对网路价值的发挥带来不同结果。依据不同结果,成员间的相互依赖关系可以分为导致协同(synergy)的依赖关系与导致冲突(conflict)的依赖关系两类。协同包括网络带来的知识转移,规模经济与范围经济等;冲突则主要指网络成员间的冗余或竞争。此外这种协同与冲突组合的依赖关系会产生“联盟组合效应”[14],即联盟网络整体创造的价值高于或低于所有网络成员各自创造价值的总和。协同效应更强的网络中成员间具有超和性依赖关系,此时整体网络的价值大于所有成员的价值的线性叠加;反之则会遏制网络价值的发挥[47]。

契约&信任关系 契约与信任是网络成员间用于维系交易的重要机制,两者既具有对立性又具有互补性。

契约关系是指网络成员通过合同或专用性投资等正规方式维系的交易关系。一个完备的合同能够有效遏制机会主义行为,具有协调分工、减少风险、稳定预期等作用[48]。虽然部分学者们认为法律的正式的契约关系会阻碍合作行为[49],但是契约关系的合法性、完备性、甚至灵活性仍然是影响网络成员间交易(特别是高科技产业研发合作)能否创造价值的重要因素。

同样,信任关系也可以在网络成员交易中得以建立。信任为合作者提供了一种良好动机的保证[50],可以降低合作者关于机会主义风险的预期。基于信任关系的研发网络可以限制机会主义行为的发生,也更有利于网络成员以非正式的形式进行更为广泛的沟通和信息共享。此外,成员企业间的合作不再依赖正规的系统或流程,而是依赖相互间的适应和协调,某种程度上加大了网络运行的效率,降低了中心企业通过正式控制机制例如复杂的合同管理进行网络治理的成本[51]。

不足和过度的正规化程度都会对网络中的创新不利。相反,一种整合的观点将更有利于整体网络治理[52]。怎样在研发网络中平衡这两类交易关系从而将网络价值最大化,是网络架构的重要内容。

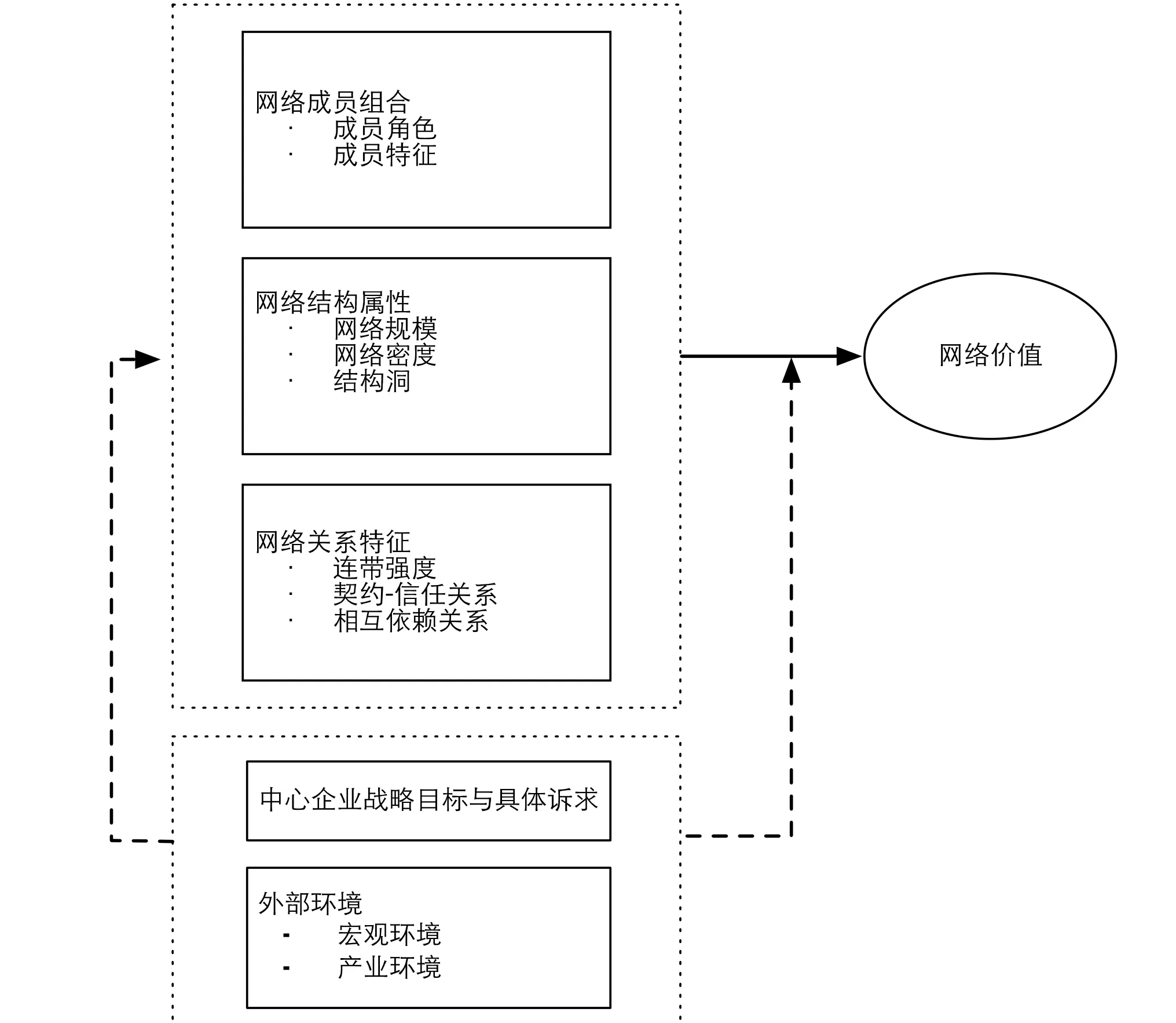

三、理论研究框架

基于以上分析,本文提出从网络架构到网络价值的理论模型。网络架构包含网络成员组合、网络结构属性及网络关系特征三个维度,各自表征了网络架构的不同内容。通过综述本文提取了每个子维度相关的重要内容,它们共同构成刻画中心企业研发网络架构的体系。中心企业对这些内容的战略性架构,将会直接影响其能够从研发网络中获取价值的程度。其中每一个子维度都是企业研发网络架构的重要命题;同时这些子维度间相互影响,不同子维度之间的交互影响及其对网络价值的混合影响,都是未来值得深入的研究问题。例如将成员组合中的成员角色与特定成员特征(如地理邻近性)结合考虑,不同角色的合作者为中心企业带来的资源特性不同,与中心企业的合作方式也各不相同,将这些节点的具体差异与地理距离的影响结合考虑,可以为企业研发网络架构提供新见解。

值得注意的是,网络架构行为应当与中心企业的战略目标及诉求相一致[53]。一方面企业的战略目标与具体诉求会引导企业的网络架构行为,另一方面它又会影响企业的研发网络架构对网络价值获取的作用,简言之,企业在分析网络架构的具体特性时应考虑企业战略目标与诉求的具体情境。例如,企业在布局研发网络成员、选择研发合作伙伴时,应当将此与自身期望从网络中获取的创新类型的目标相匹配[54]。那些寻求突破式技术创新的企业应当更加关注与大学科研机构的合作,而那些寻求渐进式产品创新的企业不妨多从客户或用户中获取改进建议[30]1060。过程创新则更多在与供应商研发合作中产生。再者,企业在通过分析网络结构属性进行自身定位时,也应当结合自身具体的诉求。当需要应对许多企业共同遇到的问题,例如不利的政策环境或新的技术机遇时,企业可以选择定位在联系紧密或连带强度大的网络,因为它们有助于建立彼此信任,共同攻克难关。当企业的主要业务就是获取信息或技术佣金时,由许多互不重叠的连带组成、密度较低的网络是此类企业的最优之选。同样,那些企图在网络中获得控制权的企业也应当选择定位在较为疏松的网络,它的合作伙伴除与自身连带外只有少量的外部合作,因此对中心企业的依赖程度高,有利于中心企业获得话语权[55]。

此外,网络所处外部环境,包括宏观环境、产业环境,也是重要的情境变量。网络的宏观环境包括政治、经济、社会/人口、技术以及自然环境等,会影响网络的运行。例如技术环境会影响企业间的沟通和合作方式,进而影响到网络的布局。外部环境的动荡性是企业在设计自身网络时需要参考的重要决策信息[56]。同样,产业背景也对网络属性产生影响。制造业和服务业的产业特性迥异,其研发网络架构自然呈现出不同特征。现有研究很少对制造业与服务业的研发网络作明显区分,针对服务产业研发网络架构特性的研究也许是未来研究的一大亮点。

图1:研发网络架构与网络价值

四、总结与讨论

本文综述了企业研发网络架构方面的相关文献,识别出研发网络架构的三大维度(网络成员组合、网络结构属性及网络关系特征)及主要内容,并基于此分析了中心企业的研发网络架构对企业可从该网络获取的网络价值(主要体现为中心企业的创新绩效或技术创新能力提升)的影响机制。结合企业战略目标及具体诉求、企业外部环境的权变影响,本文提出了一个围绕网络价值最大化命题,以研发网络架构为基点、网络价值为终点的理论研究框架,讨论了现有结论及未来可能的研究,为中心企业选择研发合作伙伴、配置网络成员、部署网络结构及管理成员关系提供借鉴作用。本文的贡献在于将原本分散的网络架构研究集成于一个三维度框架体系中,系统地综述了研发网络在成员组合、结构、关系三个维度下的网络架构要素,以及它们对以企业创新绩效或创新能力提升为主体的网络价值获取的影响。值得一提的是,由于网络架构是整体网络层面的不同主体、不同要素之间的组合、配比、均衡,对理论推演特别是实证研究的要求非常高,即使是一些看似非常成熟的研究问题,放到网络架构的研究范式中也将变得相对复杂。因此这方面的研究目前还有很大的发展空间。

[1] WILFRED SCHOENMAKERS,GEERT DUYSTERS.Learning in strategic technology alliances[J].Technology Analysis& Strategic Management,2006,18(2):245-264.

[2] TIM ROWLEY,DEAN BEHRENS,DAVID KRACKHARDT.Redundant governance structures:An analysis of structural and relational embeddedness in the steel and semiconductor industries[J].Strategic Management Journal,2000,21(3):369-386.

[3] JOEL AC BAUM,TONY CALABRESE,BRIAN S SILVERMAN.Don't go it alone:Alliance network composition and startups' performance in Canadian biotechnology[J].Strategic Management Journal,2000, 21(3):267-294.

[4] DRIES FAEMS,BART VAN LOOY,KOENRAAD DEBACKERE.Interorganizational collaboration and innovation:toward a portfolio approach[J].Journal of Product Innovation Management,2005,22(3):238-250.

[5] MAR A JES S NIETO,LLUIS SANTAMAR A.The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation[J].Technovation,2007,27(6):367-377.

[6] GAUTAM AHUJA.Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study[J].Administrative science quarterly, 2000, 45(3): 425-455.

[7] KELD LAURSEN,AMMON SALTER.Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms[J].Strategic management journal,2006,27(2):131-150.

[8] KATHLEEN M EISENHARDT,CLAUDIA BIRD SCHOONHOVEN.Resource-based view of strategic alliance formation:Strategic and social effects in entrepreneurial firms[J].organization Science,1996,7(2):136-150.

[9] LUIGI ORSENIGO,FABIO PAMMOLLI,MASSIMO RICCABONI.Technological change and network dynamics:lessons from the pharmaceutical industry[J].Research policy,2001,30(3):485-508.

[10] TUSHAR K DAS,BING-SHENG TENG.A resource-based theory of strategic alliances[J].Journal of Management,2000,26(1):31-61.

[11] KUEN-HUNG TSAI.Collaborative networks and product innovation performance:Toward a contingency perspective[J].Research policy,2009,38(5):765-778.

[12] JULIA PORTER LIEBESKIND,MH ZACK.Knowledge,strategy and the theory of the firm[J].Knowledge and Strategy,1996,17:93-107.

[13] RACHELLE C SAMPSON.R&D alliances and firm performance: the impact of technological diversity and alliance organization on innovation[J].Academy of Management Journal,2007,50(2):364-386.

[14] WALTER W POWELL,KENNETH W KOPUT,LAUREL SMITH-DOERR.Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology[J].Administrative Science Quarterly,1996(1):116-145.

[15] JOHN HAGEDOORN.Inter-firm R&D partnerships: an overview of major trends and patterns since 1960[J]. Research Policy,2002,31(4):477-492.

[16] DARRELL RIGBY,CHRIS ZOOK.Open-market innovation[J].Harvard Business Review,2002,80(10):80-93.

[17] THOMAS JOHNSEN,DAVID FORD.Managing collaborative innovation in complex networks:Findings from exploratory interviews[EB/OL].(2010-02-28)[2013-11-17]. http://www.bookfinder4u.com/detail/9814299855.html.

[18] THOMAS RITTER,HANS GEORG GEM NDEN.Network competence:its impact on innovation success and its antecedents[J].Journal of Business Research,2003,56(9):745-755.

[19] PEK HOOI SOH.Network patterns and competitive advantage before the emergence of a dominant design[J]. Strategic Management Journal,2010,31(4):438-461.

[20] COREY C PHELPS.A longitudinal study of the influence of alliance network structure and composition on firm exploratory innovation[J].Academy of Management Journal,2010,53(4):890-913.

[21] HANS GEORG GEM NDEN,THOMAS RITTER,PETER HEYDEBRECK.Network configuration and innovation success:An empirical analysis in German high-tech industries[J].International Journal of Research in Marketing,1996,13(5):449-462.

[22] MASSIMO RICCABONI,FABIO PAMMOLLI.Technological regimes and the evolution of networks of innovators[J].International Journal of Technology Management,2003,25(3):334-349.

[23] ALAN D MEYER,ANNE S TSUI,C ROBERT HININGS.Configurational approaches to organizational analysis[J].Academy of Management Journal,1993,36(6):1175-1195.

[24] WERNER H HOFFMANN.Strategies for managing a portfolio of alliances[J].Strategic Management Journal,2007,28(8):827-856.

[25] ULRICH WASSMER.Alliance portfolios:a review and research agenda[J].Journal of Management,2010,36(1):141-171.

[26] JOHN BESSANT,JOE TIDD.Innovation and Entrepreneurship[M].New York:John Wiley & Sons,2011:449.

[27] TOSHIHIRO NISHIGUCHI.Strategic industrial sourcing:The Japanese advantage[M].Oxford:Oxford University Press,1994:566-568.

[28] KIM B CLARK,TAKAHIRO FUJIMOTO.Product development process[M].Boston:Harvard Business School Press,1991:67-70.

[29] MANUELA P REZ P REZ,ANGEL MART NEZ S NCHEZ.Lean production and technology networks in the Spanish automotive supplier industry[J].Management International Review,2002:261-277.

[30] HENNY ROMIJN,MANUEL ALBALADEJO.Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England[J].Research Policy,2002,31(7):1053-1067.

[31] RUIHUA JOY JIANG,QINGJIU TOM TAO,MICHAEL D SANTORO.Alliance portfolio diversity and firm performance[J].Strategic Management Journal,2010,31(10):1136-1144.

[32] RAJNEESH NARULA,GRAZIA D SANTANGELO.Location,collocation and R&D alliances in the European ICT industry[J].Research Policy,2009,38(2):393-403.

[33] ANTHONY GOERZEN,PAUL W BEAMISH.The effect of alliance network diversity on multinational enterprise performance[J].Strategic Management Journal,2005,26(4):333-354.

[34] DOVEV LAVIE,STEWART R MILLER.Alliance portfolio internationalization and firm performance[J].Organization Science,2008,19(4):623-646.

[35] TOBY E STUART.Interorganizational alliances and the performance of firms:A study of growth and innovation rates in a high-technology industry[J].Strategic management journal,2000,21(8):791-811.

[36] RICHARD J AREND.Reputation for cooperation:contingent benefits in alliance activity[J].Strategic Management Journal,2009,30(4):371-385.

[37] DOVEV LAVIE.Alliance portfolios and firm performance:A study of value creation and appropriation in the US software industry[J].Strategic Management Journal,2007,28(12):1187-1212.

[38] WEIJAN SHAN,GORDON WALKER,BRUCE KOGUT.Interfirm cooperation and startup innovation in the biotechnology industry[J].Strategic Management Journal,1994,15(5):387-394.

[39] DAVID L DEEDS,CHARLES WL HILL.Strategic alliances and the rate of new product development:an empirical study of entrepreneurial biotechnology firms[J].Journal of Business Venturing,1996,11(1):41-55.

[40] ALLAN AFUAH.Are network effects really all about size?The role of structure and conduct[J].Strategic Management Journal,2013,34(3):257-273.

[41] SARA BURT.Essential oils:their antibacterial properties and potential applications in foods—a review[J].International Journal of Food Microbiology,2004,94(3):223-253.

[42] BRIAN UZZI.Social structure and competition in interfirm networks:The paradox of embeddedness[J].Administrative Science Quarterly,1997,42:35-67.

[43] AKBAR ZAHEER,GEOFFREY G BELL.Benefiting from network position:firm capabilities,structural holes, and performance[J].Strategic Management Journal,2005,26(9):809-825.

[44] RAYMOND T SPARROWE.Social networks and the performance of individuals and groups[J].Academy of Management Journal,2001,44(2):316-325.

[45] ANTONIO CAPALDO.Network structure and innovation:The leveraging of a dual network as a distinctive relational capability[J].Strategic Management Journal,2007,28(6):585-608.

[46] ANNA GRANDORI.An organizational assessment of interfirm coordination modes[J].Organization Studies,1997,18(6):897-925.

[47] ROBERTO S VASSOLO,JAIDEEP ANAND,TIMOTHY B FOLTA.Non-additivity in portfolios of exploration activities:A real options-based analysis of equity alliances in biotechnology[J].Strategic Management Journal,2004,25(11):1045-1061.

[48] JEFFREY J REUER,AFRICA ARI O.Strategic alliance contracts:Dimensions and determinants of contractual complexity[J].Strategic Management Journal,2007,28(3):313-330.

[49] RANJAY GULATI.Does familiarity breed trust?The implications of repeated ties for contractual choice in alliances[J].Academy of Management Journal,1995,38(1):85-112.

[50] GARETH R JONES,JENNIFER M GEORGE.The experience and evolution of trust:Implications for cooperation and teamwork[J].Academy of Management Review,1998,23(3):531-546.

[51] JEFFREY H DYER,HARBIR SINGH.The relational view:cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage[J].Academy of Management Review,1998,23(4):660-679.

[52] DRIES FAEMS.Toward an integrative perspective on alliance governance:Connecting contract design,trust dynamics,and contract application[J].Academy of Management Journal,2008,51(6):1053-1078.

[53] GERDA GEMSER,MARK AAM LEENDERS,NACHOEM J WIJNBERG.The dynamics of inter-firm networks in the course of the industry life cycle:the role of appropriability[J].Technology Analysis & Strategic Management,1996,8(4):439-454.

[54] LUKE PITTAWAY.Networking and innovation:a systematic review of the evidence[J].International Journal of Management Reviews,2004,5:137-168.

[55] FIONA M REED,KATHRYN WALSH.Enhancing technological capability through supplier development:a study of the UK aerospace industry[J].Engineering Management, IEEE Transactions,2002,49(3):231-242.

[56] BALAJI R KOKA,JOHN E PRESCOTT.Designing alliance networks:the influence of network position, environmental change,and strategy on firm performance[J].Strategic Management Journal,2008,29(6): 639-661.

本文推荐专家:

黄灿,浙江大学管理学院管理科学与工程系,教授,研究方向:创新和知识产权管理,科学技术政策分析。

Mark J.Greeven,浙江大学管理学院管理科学与工程系,副教授,研究方向:企业技术、服务创新及战略管理。

R&D Network's Configuration and Network value: A review and Concept Model

SI BIXIA, PAN QIUYUE, GUO RUI

(School of Management, Zhejiang University, Hangzhou, 310027, China)

This paper focuses on companies' Research and Development networks. By reviewing literatures of R&D network and network configuration, we identify three most important dimensions of an R&D network's configuration (including partnership portfolio, network structure and relationships) as well as the main content within these three dimensions. With focal firm's strategic goals and surrounding environment characteristics considered, we propose a concept model to better understand how an R&D network's configuration affects the network's value. In this paper, we give an overview of what attributes a network configuration contains and how these attributes influence innovation performance within a R&D network. We also propose possible ideas for further research. This paper sheds light on how to configure firm's R&D network, including the partnerships, network structure and how to manage the network relationships.

R&D network's configuration; network value; partnership portfolio; network structure;relationships

F270

A

1008-472X(2014)03-0021-10

2013-10-18

斯碧霞(1989-),女,浙江诸暨人,浙江大学管理学院硕士研究生,研究方向:创新战略;

潘秋玥(1989-),女,浙江杭州人,浙江大学管理学院博士研究生,研究方向:创新战略。