绿化荒漠 美丽中国

郭彪

5月底的江西省南昌市,热浪袭人。距离南昌城仅30公里的新建县厚田乡龙王庙村,紧邻厚田沙漠,饱受风沙侵袭。当下,大面积郁郁葱葱的湿地松虽挡住了一部分风沙,但周边部分土地依然难逃沙化的厄运。

厚田沙漠,位于赣江与锦江交汇处。2012年的数据表明,厚田沙漠景区面积约为11万亩,其中沙化土地约1万亩,折合6.7平方公里,占江西省沙化土地面积约0.89%。

新建县绿化办从科学的角度阐述了沙漠形成的原因:厚田乡地处赣江和锦江交汇处,由于河水流速减慢,河道变宽,河水携带的泥沙沉积,加上强劲的西北风搬运和堆积作用,使得沙化土地不断扩张,形成大面积沙漠。

龙王庙村顽强挺立在厚田沙漠中,村里有300多户人家,1200余名村民。村民告诉记者,村庄取名龙王庙,是期望得到龙王的庇佑,少受水患侵袭。早些年,龙王庙村饱受水患之苦,每遇汛期,良田与房屋经常被赣江和锦江所发洪水吞没。10多年前,在政府的支持下,龙王庙村从赣江边搬迁到了现址。

炎热的夏季,厚田沙漠更像一个火炉,沙地地面温度可高达70摄氏度。不仅是炎热,更恼人的还有风沙。村民回忆,风沙未得到根治前,大风刮过,卷起漫天风沙,吹得让人难以睁眼。在村中老者的印象中,沙患最严重的20世纪80年代,沙砾甚至借助风势,越过赣江,吹向30公里外的南昌城区。

饱受风沙之苦的不仅仅是龙王庙村。厚田乡有10多个村庄靠近沙漠,象潭村就是其中之一。村民说,龙王庙村、象潭村的土地沙化面积这些年还在扩大。

如果说湿润多雨的江西南昌龙王庙村是土地沙化个例的话,那在祖国的大西北新疆、内蒙古、甘肃、宁夏等省区存在的大面积的沙化土地似乎成为必然,给众多民众带来了生产和生活的双重威胁。

荒漠化导致生态环境恶化,生存条件丧失。目前,全国有2.4万多个村庄和许多城镇经常受荒漠化危害。沙压村舍,沙进人退,在一些地区屡见不鲜。内蒙古自治区鄂托克旗近30年间流沙压埋房屋220多间,棚圈3300多间,有700多户村民被迫迁移他乡。甘肃省石羊河下游的民勤绿洲地下水位以0.5米~1.0米/年的速度下降,使7万余人、12万头牲畜饮水发生困难,2万多公顷农田弃耕,农民迁居异乡。地处塔克拉玛干沙漠南缘的皮山、民丰两县,因风沙危害,县城两次搬家,策勒县城三次搬家。20世纪以来,我国沙尘暴越来越频繁,50年代至今造成重大损失的就有70多次。荒漠化地区的东南部,年沙尘暴日数在5~10天以上;甘新戈壁、沙漠地带沙尘暴在20天以上;南疆与阿拉善高原是沙尘暴多发地区,超过30天,如南疆柯坪平均为38天,最多年份达53天。沙尘暴危害极大,致使生态系统严重破坏,土地沙化加剧。1993年5月5日发生的历史上罕见的大范围强沙尘暴天气,狂风携裹沙尘席卷了甘肃河西走廊东部、内蒙古南部和宁夏西北部,造成直接经济损失达5.4亿元。1996年5月29日,又一次强沙尘暴袭击敦煌市,随后又殃及玉门、肃北、安西、金塔等地,导致5名学生死亡,直接、间接经济损失达5000多万元。荒漠化的发生不仅给人民生命财产带来了巨大的损失,而且摧毁了我们子孙后代赖以生存的空间。

今年6月17日是第二十个“世界防治荒漠化与干旱日”。今年 “6.17” 的世界主题为“依靠生态系统适应气候变化”,宣传口号为“土地是人类的未来,让土地免受气候危害”,中国主题为“绿化荒漠,美丽中国”。

在我国,荒漠化地区往往是最贫困的地区之一,当地的经济,当地百姓的生活水平,一般都相对较低。要想更好地推进防治荒漠化工作,必须首先改善老百姓的生活,只有大家富起来,才能有更大的热情投入到防治荒漠化中去。也只有我们都行动起来,通过不懈地努力和探索,用绿色的长龙锁住肆虐的沙漠,才能真正实现美丽中国的愿景。

荒漠化的危害

土地沙化被称为地球的“癌症”,是全球最为严重的生态问题,我国是世界上土地沙化危害最严重的国家之一。根据第四次全国荒漠化和沙化监测结果,截至2009年底,全国荒漠化土地总面积262.37万平方公里,占国土总面积的27.33%,分布于18个省(自治区、直辖市)的508个县(旗、区)。土地沙化导致土地生产力衰退、生态环境恶化,缩小了人类生存和发展空间,加剧了贫困和生态灾难,严重制约了区域经济和社会可持续发展。

据联合国资料,目前荒漠化已影响到世界1/5的人口和全球1/3的陆地,每年由此造成的直接经济损失多达423亿美元。荒漠化是贫困的根源,是经济、社会可持续发展的障碍,同时我国荒漠化地区也是目前贫困人口最集中的地区,据估计,中国每年因荒漠化危害造成的直接经济损失高达65亿美元,间接经济损失是直接经济损失的2~3倍。在各类自然灾害中,由于天气变化引发的干旱、寒潮、大风、沙尘暴、暴雨灾害等造成的损失最为严重。

荒漠化地区经济落后,作为基础产业的农业与自然环境关系密切,除部分灌溉区域外,基本上停留在“靠天吃饭”的水平上,因此农业受荒漠化影响最大,危害也最严重。荒漠化的发生、发展直接造成土壤肥力下降、可利用土地资源丧失和农业生产减产。

农业生产是荒漠化地区最重要的生产经营活动之一,由于生产经营水平较低,受风沙危害影响较大。农作物的播种、生长、成熟各个阶段都受到风沙活动的影响,常常造成农业大面积减产,危害巨大。我国北方的风沙活动,多出现在4~5月,这时正是北方农村的春播季节,强烈的风沙严重影响春播,往往将刚刚播入土的种子和粪肥吹出地表。这种现象在荒漠化地区非常普遍。1981年5月,河北省围场县御道口乡出现强风沙天气,有600公顷小麦被吹蚀表土5~6cm,并将刚刚播种入土的春小麦种子和粪肥全部吹走。1979年4月,新疆东部托克逊县出现强风沙天气,有1862公顷春小麦和208公顷棉花的幼苗被吹跑。

由于风沙危害,荒漠化地区土地退化非常严重,使农业生产受到很大影响。据调查,我国荒漠化地区仅退化耕地每年损失的粮食就超过30亿公斤,约相当于750万人一年的口粮。近40年来,全国共有668万公顷耕地变成沙地,平均每年丧失耕地16.7万公顷。受风沙危害的影响,荒漠化地区农作物的产量普遍较低,每公顷产量多在300~750公斤左右。

我国北方草原地区在历史上一直以畜牧业为主,“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”是古代草原繁茂、牛羊肥壮的真实写照。然而现在很难见到这种景象了,大片的草场为流沙覆盖,由于沙化所引起的草场退化严重地制约了畜牧业的发展。

根据荒漠化监测,我国荒漠化地区共有退化草地105万平方公里,由于草地退化每年少养活绵羊5千多万只。建国以来,共有2.35万平方公里草地变为流沙。素以水草丰美著称的呼伦贝尔草原和锡林郭勒草原,退化草原面积分别占草原总面积的23%和41%,退化最为严重的鄂尔多斯草原退化草场面积已达68%。草地退化一方面表现为植株变得低矮稀疏,产草量下降;另一方面表现为豆科、禾本科等优良牧草数量减少,有毒有害、适口性差和营养价值低的植物增加,牧草质量下降。

草场沙化使生物量大为降低,大大降低了草场的载畜能力。由于牧草质量的降低,牲畜往往吃不饱,经常处于饥饿、半饥饿状态,其结果是造成牲畜生长发育缓慢,体重小,存栏时间长,出栏率低。在风沙严重地区,春天强烈的风沙往往加速草场地表水分的蒸发,不利于牧草的返青。高速运动的沙粒常常将刚刚返青不久的嫩草打死打伤,造成草场返青迟缓,加剧了春季由于牧草缺乏对畜牧业造成的危害。

荒漠化使生物质量变劣,物种丰度降低,劣质杂草增加,对生物多样性构成严重威胁。在干旱区尤其是荒漠地区,保护生物多样性具有特别重要的意义:荒漠地区的动植物在极端的自然条件(干旱缺水,冬严寒夏酷暑,昼夜温差大,日照强,风蚀沙埋,土壤粗砺,多盐碱、石膏等)和长期进化过程中,成功地发展了许多适应机制(包括生态的、生理的、形态结构的、行为的、遗传的等等),其中许多野生植物是防治荒漠化生物措施的重要种质资源,许多动物是我们家畜的祖先,荒漠动植物中包含许多具有较高经济价值的种类。许多荒漠草本和小半灌木是营养丰富的牧草,不少种类具有药用价值。据调查,仅中国的沙漠地区(包括部分荒漠区以外的沙地)就有药用植物356种,其中常用的103种。荒漠生态系统在固定流沙、减弱风蚀、改善环境方面起着不可替代的作用,荒漠生态系统的破坏将导致环境的恶化。由于滥樵、滥采、滥垦、过渡猎捕等不合理的人类活动以及由此而造成的荒漠化的迅速扩展,荒漠化地区的生物资源遭受剧烈摧残,生物多样性急剧减小。如今,荒漠植物三叶甘草、盐桦已经灭绝,荒漠动物中新疆虎、蒙古野马、高鼻羚羊和新疆大头鱼也已经灭绝。另外,还有数十种处于濒危状态。

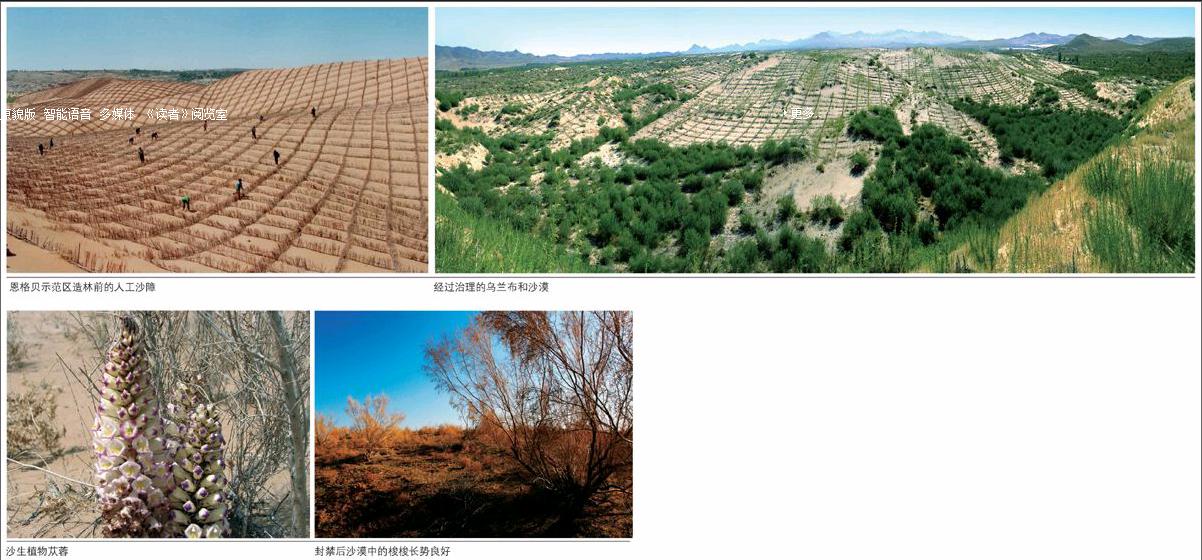

荒漠既是地球上一类特殊的生态地理区域,又是地球生态灾害的源头之一。面对土地荒漠化的威胁,中国政府高度重视防沙治沙工作,特别是进入新世纪以来,采取了更加有力的措施,我国防沙治沙工作取得了显著成效。2004~2009年我国沙化土地面积净减少8587平方公里,年均减少1717平方公里,土地沙化整体得到初步遏制,沙化土地面积持续减少,在国际社会产生巨大影响,成为世界防沙治沙的典范。

世界防沙治沙的典范

我国是世界上受荒漠化影响面积最大、危害最严重的国家之一。因此,我国政府高度重视防沙治沙工作,2002年1月1日实施的《防沙治沙法》,这是我国乃至世界上第一部防沙治沙的专门法律,使我国防沙治沙工作实现了依法治理。经过多年来坚持不懈的努力,我国荒漠化防治工作取得了举世瞩目的巨大成就,土地荒漠化和沙化发展趋势得到初步扭转,实现了由“沙逼人退”到“人逼沙退”的历史性转变。进入新世纪以来,全国荒漠化、沙化土地面积逐年减少,分别由上世纪末的年均扩展3436平方公里,转变为目前的年均1717平方公里,有力地促进了沙区经济社会发展。特别是在长期治沙实践中形成的坚韧不拔、锲而不舍的治沙精神,已经成为激励全国人民建设生态文明、推动科学发展的强大动力。

全国劳动模范、全国治沙英雄、陕西省定边县海子梁乡四大壕村农民石光银,1984年辞去乡农场场长职务,举家搬进沙区,成为全国承包治沙第一人。他在沙海里摸爬滚打40多年,在治理风沙、改善生态的同时,带领周边乡镇农民兴办沙产业,带动农民致富,成为全国学习的榜样。

石光银说,防沙治沙实现了我的人生价值,是我惟一的事业。虽然现在已经70岁了,但是只要干得动,就要植树造林、防沙治沙。去年,我带领乡亲栽植了4000亩樟子松,今年又新造了3000亩,有生之年最大的梦想就是将已经成熟的20多万亩杨树林更新改造成樟子松林。

正是因为有了千万个像石光银这样的治沙英雄,才有了今天我国人逼沙退的治沙成绩。国家林业局副局长张永利告诉记者,随着防沙治沙事业的快速发展,我国沙化土地植被平均盖度已由2004年的17.03%提高为2009年的17.63%,沙区生态状况逐步好转。荒漠化和沙化重点保护治理区动植物种类明显增加,群落稳定性有所增强。局部地区水土流失得到有效控制,土壤侵蚀模数大幅度下降,每年进入黄河的泥沙减少3亿多吨。沙尘源区和路径区植被得到恢复,释尘量呈逐年减少趋势。

同时,经过长期实践探索,我国的防沙治沙也积累了一些成功经验,这些经验在全世界也得到了认可。一是坚持政府主导,实行国家扶持与发动群众相结合。二是坚持生态优先,实行改善生态与改善民生相结合。三是坚持尊重自然,实行保护与治理相结合。四是坚持工程带动,实行重点突破和面上推进相结合。五是坚持科学防治,实行科学精神与埋头苦干相结合。六是坚持综合防治,实行生物措施与工程措施相结合。七是坚持依法防治,实行法律手段与其他手段相结合。

上世纪80年代以来,中国相继实施了退耕还林、天然林保护、京津风沙源治理和三北防护林、退牧还草及石漠化综合治理等一系列重大工程,实行农、林、水各种措施多管齐下,综合防治,带动防沙治沙工作大发展。“十一五”期间,国家又相继启动实施新疆塔里木盆地防沙治沙、石羊河流域防沙治沙及生态恢复、西藏生态安全屏障保护与建设等区域性防沙治沙工程项目,对沙化重点地区和薄弱环节进行集中治理,规模推进。在不同沙化类型区建立了38个防沙治沙综合示范区,批复了《宁夏全国防沙治沙综合示范区建设总体规划(2008-2020)》。这些重大工程的实施,极大促进了防沙治沙工作的开展。

1999年,为改善水土流失和土地荒漠化的状况,中国开始试点实施退耕还林工程。2002年开始,在全国25个省全面启动退耕还林工程。退耕还林工程是从保护和改善生态环境出发,将水土流失严重,沙化、盐碱化、石漠化严重,生态地位重要、粮食产量低而不稳的坡耕地、沙化耕地,有计划、有步骤地停止继续耕种,因地制宜地造林种草,恢复植被的重点工程。截至2013年底,退耕还林工程已累计完成造林2819.87万公顷,其中完成退耕地造林906.30万公顷,荒山荒地造林1625.49万公顷,新封山育林288.08公顷;累计投资2768.47亿元,其中国家投资2431.16亿元。

为解决在中国西北、华北、东北地区的干旱、风沙危害和水土流失,1978年11月,中国做出了在三北重点地区建设大型防护林的战略决策。工程总体规划范围包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等13个省的551个县,占中国陆地总面积的42.4%。工程建设期限为73年,分3个阶段、8期进行。力争到2050年,三北地区森林覆盖率由5.05%提高到14.95%,林木蓄积量增加到42.7亿立方米。截至目前,工程累计完成造林保存面积2647万公顷,工程区森林覆盖率已由1977年的5.05%提高到12.4%,森林蓄积量由工程建设之初的7.2亿立方米增加到13.9亿立方米。工程区森林面积持续增加,林种树种结构不断优化,防灾御灾能力有效增强,风沙危害和水土流失明显减轻,成为中国生态建设的标志性工程。

为了遏制频繁侵袭京畿重地的风沙,2000年京津风沙源治理工程在北京、天津、河北、山西、内蒙古先期试点展开。通过对现有植被的保护、封沙育林、飞播造林、人工造林、退耕还林、草地治理等生物措施和小流域综合治理等工程措施,尽快恢复北京周围地区的林草植被,解决首都的风沙危害问题。经过13年的持续治理,目前工程区已初步形成“人畜下山,让草灌长起来;封山禁牧,让山川绿起来;舍饲圈养,让农民富起来;产业发展,让经济强起来”的发展格局。截至2013年,工程累计人工造林398.28万公顷,飞播造林101.79万公顷,无林地和疏林地封山育林284.71万公顷,治理草地239.77万公顷,治理小流域106.66万公顷。工程区森林面积明显增加,风沙天气和沙化土地显著减少,工程对区域经济发展的贡献率保持在24.7%?28.3%,生态、经济、社会三大效益逐步显现。

经过沙区广大干部群众长期艰苦努力,我国土地沙化整体得到遏制,沙化土地面积持续净减少,为国民经济发展起到了重要的推动作用。防沙治沙,不仅改善了生态状况和生产生活条件,而且还促进了沙区生产方式转变和产业结构调整,初步形成了以木材、灌草饲料、中药材、经济林果、加工业、沙漠旅游等为重点的沙区特色产业,带动了加工、贮藏、包装、运输等相关产业的发展。作为联合国防治荒漠化公约缔约国,我国政府认真履行公约义务,认真编制实施《中国防治荒漠化国家行动方案》,积极推动公约履约审查机制的建立,推动制定公约十年战略,参与全球荒漠化评估指标体系制定和履约影响评价指标示范,努力推动公约进程。我国防沙治沙的成功实践,在国际上产生了积极影响,树立了负责任大国形象。2008年,联合国第16次可持续发展委员会主席评价中国防治荒漠化处于世界领先地位,荒漠化公约秘书长在联合国荒漠化十年活动中评价中国防治荒漠化经验为受影响国家树立了样板,特别是在2011年6月17日,联合国秘书长潘基文专门发贺信,充分肯定了中国防治荒漠化取得的成绩。防治荒漠化已经成为双边、多边合作的重要内容和优先领域,为提高我国国际地位作出了重要贡献。

根据《中国林业发展“十二五”规划》,十二五期间,中国启动实施沙化土地封禁保护区建设,建设重点地区防沙治沙工程和全国防沙治沙综合示范区,恢复林草植被,构建以林为主、林草结合的防风固沙体系,新增沙化土地治理面积达到1000万公顷以上。相信在未来的时间里,我国防沙治沙将为美丽中国建设提供更多的助力,让沙漠真正能够造福人类。