幕末の薩摩藩主·島津斉彬の薩摩焼輸出

渡辺 芳郎

(日本鹿児島大学法文学部)

環太平洋史

幕末の薩摩藩主·島津斉彬の薩摩焼輸出

渡辺 芳郎

(日本鹿児島大学法文学部)

はじめに-本稿の目的-

19世紀後半(江戸時代末期(幕末)~明治時代前半)、ヨーロッパを席巻したジャポニスムにより、日本製の陶磁器は重要な輸出品となった。その中でも金彩を多量に施した色絵陶器=金襴手様式のそれは「SATSUMA」の名で愛好される。ただし金襴手様式の産地は必ずしも鹿児島(薩摩)に限定されるものではなく、京都や横浜、東京などでも生産された。

一方、幕末の薩摩藩主·島津斉彬(1809-58年、藩主在位:1851-58年)は、欧米列強に対抗するための近代工業化政策「集成館事業」に着手する。その事業内容は、鉄製大砲、西洋船、ガラス製品(薩摩切子)、金属製活字、銀板写真、電信、ガス灯などじつに幅広い分野におよぶ。その中で貿易振興のため、鹿児島在地の焼き物である薩摩焼を改良し、海外輸出を計画したとされている。

この斉彬の薩摩焼輸出計画は、しばしば明治期に輸出された金襴手様式と関連づけて語られることが多いが(たとえば野元1982 p.126など)、実際に斉彬がどのような薩摩焼を輸出しようとしていたかについては、不明な点も多い。そこで本稿では、近年進展している薩摩焼窯跡の考古学的調査成果を手がかりとしながら、斉彬が輸出しようとしていた薩摩焼がどのようなものであったかについて、より蓋然性の高い仮説を提示することを目的としたい。

1.文献に見られる島津斉彬の薩摩焼輸出

まず島津斉彬の薩摩焼輸出について伝える文献を整理する。その根拠となっているのは、明治17年(1884)に市来四郎によってまとめられた『斉彬公御言行録』(以下『言行録』と略称)である。市来は斉彬の家臣として集成館事業に深く関わっており、同書は斉彬の事跡をまとめたものである[1]。その中から薩摩焼に関わるものを以下に抽出する(ページ数は岩波文庫版『島津斉彬言行録』1944年より。また以下の引用文中の下線は渡辺による)。

「安政五年戊午ノ夏御逝去ノ前頃マデ六七年間ノ間ニ御開キ相成リ候品目」(р.27)

「陶磁器用ノ釉薬」(р.28)

「磁器製造竈 一基 和洋折衷」

「陶器製造竈 一基 和漢洋法折衷」(рр.49-50)

「陶磁器ノ製造御改良ノ事

陶磁器ノ製造ヲ好マサラレ、御徒然ニハ外御庭御茶屋内ニ製造器ヲオカレ、御手自ラ御製造アラセラレシコトモアリタリ、特ニ苗代川又ハ竪野等ノ製造所モ御奨励相成リ、或ハ集成館内ニモ陶磁器製造場御建設、和漢洋ノ製式ヲ大成シ、或ハ錦手焼ニ用ル釉薬ハ、従来漢洋ノ製品ニテ高価ノモノナル故、洋法ノ製法ヲ御花園精錬所ニオイテ御開キ相成リ、洋品ヲ用ルハ三分一ニ減ジ、従テ器物モ廉価トナレリ、中ニモ金銀色紫色ハ従来其製式拙ナカリシヲ新式ニ改メラレシヨリ大イニ便利トナレリ。

安政四年丁巳ノ秋、肥前佐賀ヨリ御使者来リ、磯御庭ニオイテ拝謁ヲ允サレ、(御使者千重大之介外数名、其内砲術家築城家製錬家等ニテ、専ハラ反射竈或ハ銃薬方砲台等見聞ノ為メナリトゾ)、当日千重ヲ召列ラレ集成館ヘ入ラセラレ、種々御話の内ニ、焼物所ニオイテ千重ヘ御沙汰ノ趣、焼物ハ必用ノモノナレドモ用ニ足スニハ何ゾ美麗ヲ尽スニ及バザルナリ、然レドモ外国貿易追々開ケルニツイテハ、物産開発ヲ先ンゼザレバ其詮ナシ、国産ノ陶器ハ夷人モ称美セリ、仍テ其タメ製造ヲ精良ニスルノ見込ナリ、幸ヒ国産ノ白土ハ(指宿土、霧島土)陶器ニ宜シキ由ナレバ、製造ヲヨクスル時ハ佐賀ノ磁器同様ノ産物トナルベシ(下略)」(рр.68-69)

以上をまとめると以下のようになる。

①斉彬は苗代川·竪野など従来の窯場を奨励するとともに、集成館に陶器製造所を開設した。

②その窯として「和洋折衷」の磁器窯と「和漢洋法折衷」の陶器窯を各1基、築いた。

③「錦手焼ニ用ル釉薬」は高価なのでそれを改良し廉価にした。とくに、それまで拙かった金銀色·紫色は新式に改められ向上した。

④安政4年(1857)に集成館を訪れた佐賀藩士に、外国貿易がはじまったとき、外国人も賞賛する国産陶器は、品質を向上させれば肥前の磁器と同様になるだろうと語っている。

このうち④の記述が、斉彬が薩摩焼の海外輸出を計画していたことを示唆するものと理解されている。後述するように、佐賀の磁器は、17世紀後半~18世紀前半、オランダ船や中国船により海外輸出されており、また天保年間(1830~1843)には、一時期停止していた海外輸出が再開されている。つまり「佐賀ノ磁器同様ノ産物」とは、輸出品のことを指すというわけである。

このほか斉彬と薩摩焼との関係を示唆する史料として、『斉彬公史料』嘉永5年(1852)3月16日の記事に以下のようにある(鹿児島県維新史編さん所編1981 p.497)。

「騎シテ、伊集院苗代川ノ陶磁器製造ヲ覧玉ヒ、錦手焼ノ改良、及ヒ今里(伊万里)焼ヲ創ムヘキノ旨ヲ令シ玉フ」

ただしこの内容は、苗代川の磁器(=今里焼)生産が、南京皿山窯において弘化3年(1846)にすでに始まっていることから(後述)、やや疑問が残る。しかし先の『言行録』における「特ニ苗代川又ハ竪野等ノ製造所モ御奨励相成リ」と同様、斉彬が苗代川に関心を寄せいていたことの証左にはなる。

また斉彬の陶磁器生産に関連して、苗代川の陶工·朴正官の履歴がある(『繭糸織物陶漆器共進会 陶器功労者履歴』「朴正官」1885年)。苗代川とは、現在の日置市美山の江戸時代における呼称で、17世紀から朝鮮陶工たちによって陶器生産が始まり、現在まで操業を続ける、鹿児島を代表する窯業地のひとつである。苗代川では甕·壺·摺鉢·土瓶などの日用陶器生産が近世を通じて主体であるが、19世紀に入ると藩の殖産興業政策により苗代川振興策が取られ、その一環として磁器や色絵陶器の生産が始まる。履歴によれば、朴正官は薩摩藩藩窯·竪野窯から技術を導入し、苗代川において色絵陶器生産を始めたとされる人物である。彼の履歴中に以下のようにある。

「安政年間藩主斉彬公鹿児島磯御仮屋構内ニ陶器所被召建、陶磁器ノ製造被遊候砌、安政四年六月磯焼物所ヘ御召呼相成、御前ニテ画附ケ方ハ勿論、焼方迄被仰付、画風ヨリ画ノ具色合等の叓迄善悪ノ御沙汰被遊候ニ付、刻苦焦慮シ、漸ク御意ニ叶フ処ニ至リシハ、安政五年三月ナリ。此間数度難有御褒賞等有之。同月二十三日苗代川ニテ盛ニ精工ノモノ製造可仕旨御沙汰被遊御暇被下。同月二十八日帰村シ、夥多ノ御用品製造方指揮シ、又毎月或ハ隔月一周間計、磯御焼物所ヘ御召呼、親シク陶器ノ品位御沙汰被遊候間、御暇被下候。」

つまり安政4年6月に「磯焼物所」に呼び出され、「画風」や「画ノ具(絵の具)色合」などについて、斉彬から直接指示を受け、その開発に努力し、成功したと伝えている。さらに以下のようにある。

「元治元年墺国(ママ)万国博覧会出品に付、錦手大花瓶製造可仕旨被仰渡候に付、昼夜精神を苦、画風より着色等御先代斉彬公の御沙汰の趣に基き、生地の出来を待て、百類(数か)十日を費やし、画附方致、新に巨竈を築き焼揚候処、存分の出来にて則鹿児島へ相廻し候処、御賞誉に預り申候。尤墺国博覧会にても各国人の賞誉を得て、此時より薩摩陶器の名誉を海外に顕し候ば承り申候」

ここで「墺国万国博覧会」とあるが、その年代(元治元年=1864年)から、オーストリア·ウィーン万博(1873年)ではなく、フランス·パリ万博(1867年)の誤記と考えられる。かつての斉彬の指示に基づき「錦手大花瓶」を製作し出品したところ、好評を博し「薩摩陶器の名誉」を得たという。

以上のような文献史料から、島津斉彬は、のちにパリ万博で好評を博し、明治以後、欧米に盛んに輸出される色絵陶器(金襴手薩摩)の基礎となる薩摩焼改良を試みていたという評価が与えられている。一方、実際に斉彬が輸出を試みたのは磁器ともされており、その点については、次章で改めて触れたい。

2.考古学資料における斉彬時代の磁器生産

(1)磯窯における磁器生産

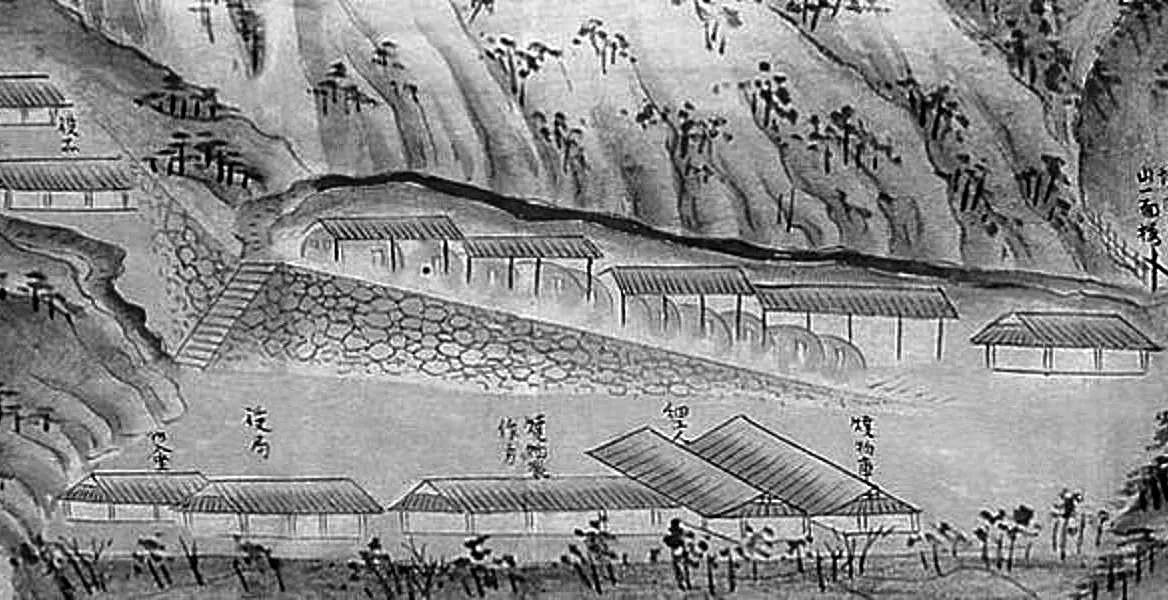

先述したように、斉彬は「和洋折衷」の磁器窯と「和漢洋法折衷」の陶器窯を築いたとされているが、それらが具体的にどのような構造の窯であったかは不明である。しかし斉彬が、鹿児島市磯地区に集成館事業の一環として陶磁器焼成用の窯=磯窯を開いたことは間違いない。現在、磯窯の構造を伝えるのは、安政4年に集成館を訪れた佐賀藩士の見聞を元に描かれた『薩州鹿児島見取絵図』中の窯である。その絵図によれば磯窯は燃焼室+焼成室10~11室よりなる連房式登窯で、むしろ在来の陶磁器焼成窯を踏襲したものと言える(図1、渡辺2006)。

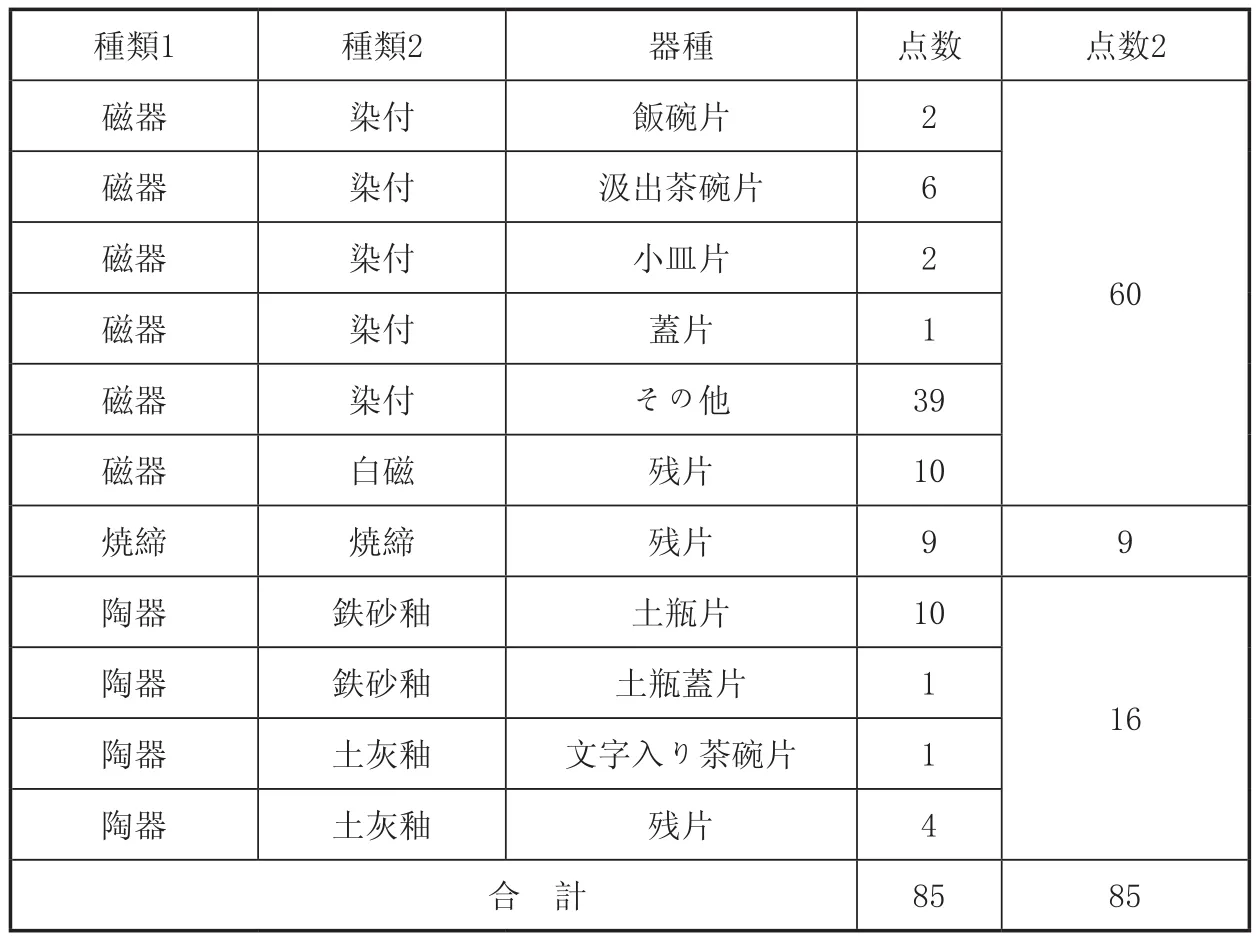

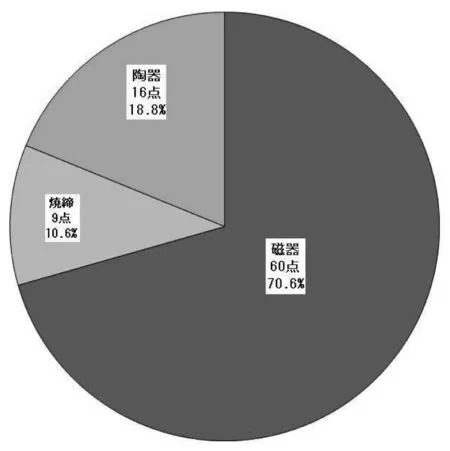

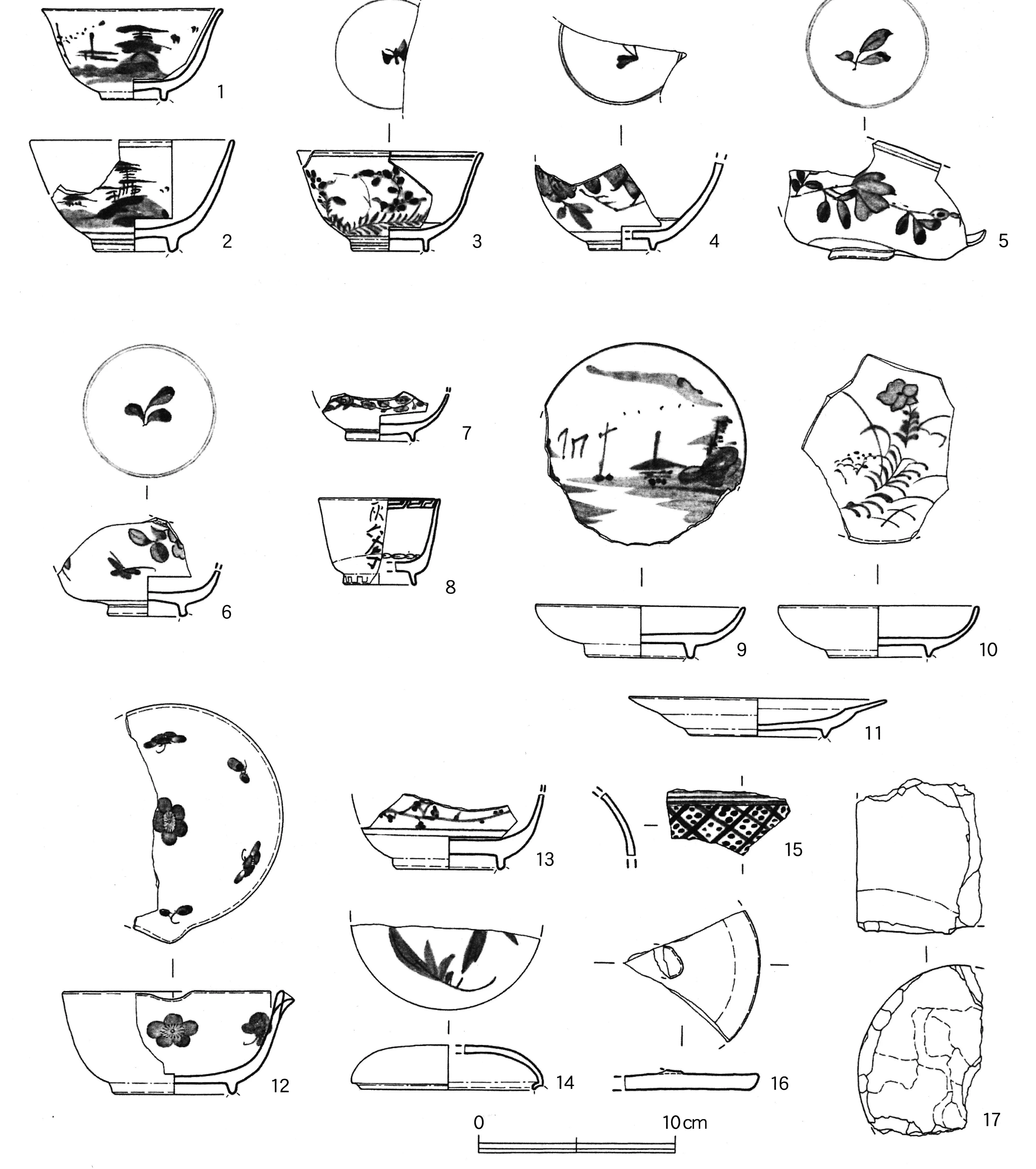

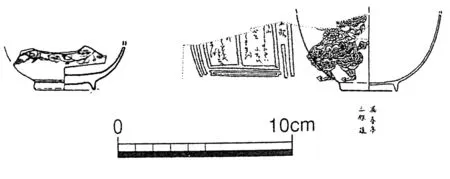

ところで薩摩焼に関する考古学的研究は、1934年の田沢金吾·小山冨士夫の調査によって始まる。彼らは薩摩焼窯跡2基を発掘するとともに、県内各地の窯跡を網羅的に踏査し、その成果を1941年に『薩摩焼の研究』として刊行している(田沢·小山1941、以下『研究』と略称)。薩摩焼の研究史において画期をなす調査研究である。田沢·小山らは磯窯跡の踏査も実施している(『研究』pp.138-142)。その記述と『薩州鹿児島見取絵図』の描写から、両者は同じ地点と考えられ(渡辺2006)、同窯跡で採集された資料は、磯窯製品である可能性はきわめて高い。報告されている採集資料をまとめると図2になる[2]。

『研究』では、窯跡採集資料において磁器が多くを占めることから、斉彬の薩摩焼輸出の内容は磁器であったろうとし、当時島津家が所蔵していたコンプラ瓶(図3)[3]がその製品であったとしている(p.139)。同様の見解は1934年刊行の前田幾千代『薩摩焼総鑑』において、すでに言及されており(前田1934)、近年の概説書等でもそれを踏襲する記述が見られる(野元1982 p.126など)。しかしコンプラ瓶生産·輸出については、先行する『薩摩陶器伝統誌』(坂田編1926)や、『言行録』では出てこない。またこれまでに発掘調査された薩摩藩内の磁器窯跡は計7例におよぶが(脇本窯跡(阿久根市)、平佐焼大窯跡·同新窯跡(薩摩川内市)、弥勒窯跡·日木山窯跡(姶良市加治木町)、重富皿山窯跡(同市姶良町)、南京皿山窯跡(日置市美山))、コンプラ瓶を生産したことを示す資料は見つかっていない。コンプラ瓶は製品そのものが商品ではなく、醤油や酒を入れるコンテナであり、もし輸出用に生産するとしたら膨大な数を必要とする。それにもかかわらずこれまで窯跡で発見されていないことから、薩摩における生産は疑わしいものと言わざるを得ないであろう[4]。

ところで現在、磯窯跡の所在した地点は磯庭園内の展望レストランとなっている。そのレストラン下の石垣が、1993年8月6日、鹿児島を襲った大水害の際に一部破損し、その破損箇所から陶磁器片などが採集されている。採集された陶磁器片は合計18点で、うち磁器片14点、陶器片2点、窯道具1点、不明1点である(図4)。磁器片の中に焼成不良品なども含まれ、採集地点からしても磯窯製品の可能性が高い。また採集磁器には、幕末期に多数生産される端反碗や楼閣山水文を描く染付が含まれ、年代的にも符合する(渡辺2006)。

この14点の磁器のうち、興味深いものが2点ある。ひとつは輸出用洋風皿に近い白磁皿で、釉薬が完全に溶けていない焼成不良品である(図4-11)。もうひとつは器壁の薄い染付碗で、内面に焼成時の降りものが付着している(図4-7)。つまり両者ともに磯窯製品であることはほぼ確実であるが、ともに幕末~明治初期の輸出用磁器と形態的に近い。後者については改めて詳述するが、これらの製品から、磯窯で海外輸出を目的とした磁器を生産していた可能性が推定できる。しかしそれは、先述したようにコンプラ瓶ではない。

(2)苗代川·南京皿山窯における磁器生産

次に苗代川系窯場に目を転じたい。先述したように19世紀の苗代川振興策により、色絵陶器とともに磁器生産が始まる。この振興策は、斉彬が藩主に着く以前から進められていたが、斉彬もその政策を引き継いだことは、前章で挙げた文献史料からうかがいしれる。

苗代川における磁器生産は、弘化3年(1846)に、先行して磁器を生産していた藩内の平佐焼窯場(薩摩川内市)から技術を導入して開始され、磁器窯·南京皿山窯が開窯する。同窯は明治初め頃まで操業していたと推測される。現在、同窯跡では2基の並行する連房式登窯跡が残っており、2011年の発掘調査の結果、西側の1号窯跡は全長約30m、焼成室+6~7室の燃焼室よりなり、東側の2号窯跡は全長25m以上、7室以上の焼成室よりなることが確認されている。ただし両窯体が同時操業していたのか、時期差があるのかははっきりしていない(渡辺·金田2012)。

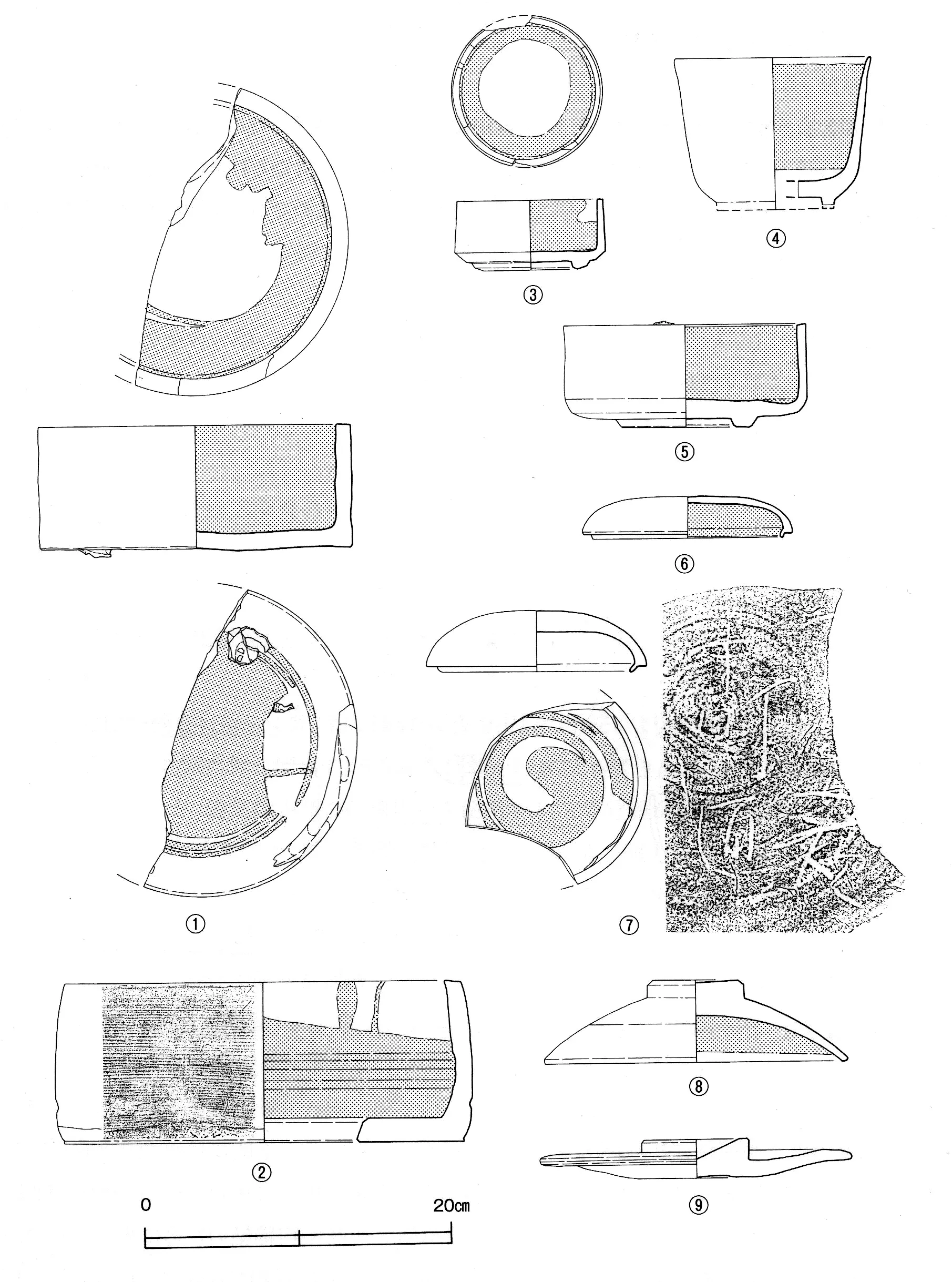

さてその窯跡より磁土製匣鉢という特殊な匣鉢が採集されている。その特徴は以下の5点にまとめられる(図5·6)。

①匣鉢本体·蓋ともに原料として磁土を使用している(通常の匣鉢は耐火粘土製)。

②匣鉢本体の形態は耐火粘土製匣鉢と同じ円筒形のものもあるが、胴部·底部穿孔例やロクロ成形で高台を有するものなど多様であり、また法量にも変異がある。

③匣鉢本体の外面は無釉で、内面は施釉されているが、内底部中央は無釉である。外底部にも施釉するものがある。施釉の仕方には精粗がある。

④蓋の形態には受け口を作るタイプと、受け口がなく把手を作るタイプがある。

⑤蓋外面は無釉で、内面にのみ施釉する。

現在、この匣鉢を用いてどのような製品を焼成していたかについては、考古学資料からは判明していない。しかしその特殊性(磁土製·内面施釉·形態の多様性など)と、後述する佐賀県有田年木谷3号窯跡との類似性から、量産品ではなく高級品であった可能性が高い(渡辺2011)。

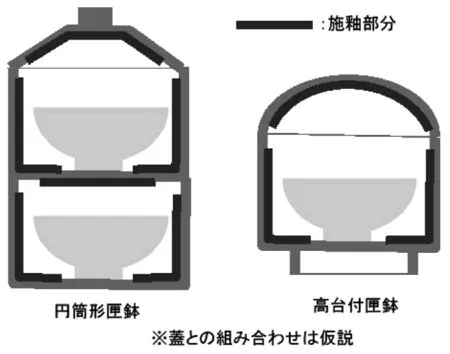

そこで有田年木谷3号窯跡の出土資料について見てみたい。有田を含む肥前地域(現在の佐賀県·長崎県)は言うまでもなく日本ではじめて磁器を生産した窯場であり、近世を通じて日本の磁器生産の中心地である。年木谷3号窯跡は、幕末期に操業していた磁器窯で、この窯跡より南京皿山窯跡と同じ磁土製匣鉢が出土している(図7、村上·野上編1997 以下、同窯跡に関する記述は同書による)。陶磁器生産において、器形や文様などは、製品の模倣により類似することはしばしばあるが、このような焼成技術の共通性は、陶工の移動などを含む密接な技術交流の存在を示唆している。島津斉彬と佐賀藩主·鍋島直正は母方のいとこ同士であり、またともに近代化事業を推し進めた開明派藩主として親交も深かった。斉彬の集成館事業に際して、直正は斉彬に反射炉や熔鉱炉の構築方法を記したオランダ書の訳書を贈呈している(『言行録』p.41)。そのような関係から、南京皿山窯跡の磁土製匣鉢およびその製作·使用技術も、有田からの技術導入による可能性が考えられる。

年木谷3号窯跡からは「卵殻手」と呼ばれる器壁のきわめて薄い磁器が出土しており、磁土製匣鉢を用いて焼成していたと考えられている。また卵殻手の製品には「蔵春亭三保造」の染付銘が記されている。「蔵春亭」は幕末·明治の有田の商人である久富家の商標の類である。「蔵春亭」を最初に号した久富与次兵衛昌常は、天保12年(1841)に藩の許可を得て、オランダ貿易を始めており、彼の長男·与次兵衛昌保(明治11年(1878)没)が「蔵春亭三保」銘を用いた(有田町史編纂委員会編1987 p.350)。つまり幕末の年木谷3号窯では、磁土製匣鉢を用いて輸出用の卵殻手製品を生産していたことが知られる。

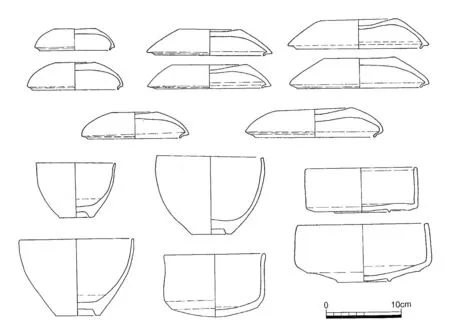

ひるがえって、先に触れた磯窯跡採集の薄手の染付磁器碗と年木谷3号窯跡出土の卵殻手磁器とを比較してみると(図8)、両者は胴部付近の器壁の薄さは共通するが、底部および高台の作り方では、年木谷3号窯のものがきわめて薄いのに対し、磯窯のそれはやや厚い。このような違いは有田と薩摩での磁器成形技術の差を示していると思われ、それゆえ磯窯の薄手磁器を卵殻手と断ずることはできないものの、胴部器壁の薄さの共通性から、少なくとも卵殻手を志向した製品と評価できよう。

ところで卵殻手磁器に関しては興味深い文献がある。日英修好通商条約締結のため、1858年に来日したイギリスの外交官エルギン卿の滞在記に、長崎での記述として以下のようにある(オリファント(岡田訳)1968)。

「きわめて薄い陶器egg-shell China[5]もヨーロッパの市場向けに製造されたものである。それは主に肥前Fizenや薩摩Satsumaで作られるきわめて精巧な品で、日本人自身には使用されていない。江戸ではこれほど薄手のものは手に入れることはできなかった」(p.49)

「ヨーロッパ人の要望するきわめて薄い陶器は、大量に売られているが、これは主に肥前と薩摩Satsumaの地方から供給されるものである」(p.58)

つまり1858年段階の長崎において、肥前と薩摩から供給された輸出専用のきわめて器壁の薄い「egg-shell china」が売られていたという内容である。この記述は、南京皿山窯における磁土製匣鉢の使用、磯窯における薄手磁器の生産とあわせて考えると、斉彬の生存時に、実際に薩摩産の磁器が輸出されていた可能性を示している。

(3)小結

これまでのところ以下の4点が確認できる。

①有田年木谷3号窯における磁土製匣鉢を用いた輸出用卵殻手磁器生産

②南京皿山窯跡採集の磁土製匣鉢(有田からの技術導入を示唆)

③磯窯跡採集の洋風皿と薄手の磁器碗

④エルギン卿滞在記における記述(egg-shell chinaの供給元:肥前と薩摩)

これらのことから、島津斉彬は、有田の技術を導入することで、輸出用の卵殻手のような薄手の磁器を、磯窯および南京皿山窯で生産していた可能性があり[6]、またエルギン卿滞在記に信を置けば、それらは1858年段階で、長崎において輸出されていた可能性がある、と言えよう。

3.色絵陶器について

最後に島津斉彬が色絵陶器、つまりのちの金襴手様式のような陶器の輸出を考えていたかどうかについて、検討しておきたい。

先述した『言行録』の記述から斉彬が色絵製品(「錦手焼ニ用ル釉薬」)の改良·開発を試みていたことは否定できない[7]。しかし朴正官の履歴によれば、薩摩産の色絵陶器がヨーロッパにおいて好評を博すのは、1867年のパリ万博を待たねばならない。さらに現在ヨーロッパに残る初期の色絵陶器を調査した松村真希子は、それらがパリ万博以降に美術館に収蔵されたものであるとしている。つまり、現在、東京英国大使館が所蔵する「色絵象耳付花瓶」は、1869年にサウスケンジントン博物館(現V&A美術館)が収蔵したものであり、またパリ·セーブル美術館の「色絵金彩象耳付丁字風呂」も1868年に収蔵されている(松村2011)。

以上より、薩摩産の色絵陶器がヨーロッパで好評を博し、輸出品として有力視されるのは1867年以後であり、1858年に没した斉彬の時期に、それらが有力輸出品となることを想定できたかどうかは疑問が残る。むしろ貿易振興を目指した斉彬にとって、天保年間(1830~1843)に再輸出が始まった有田磁器の方が、輸出の「モデル」にしやすかったのではなかろうか。

おわりに

本稿の議論は以下のようにまとめられる。

(1)島津斉彬が輸出を考えていた薩摩焼とは、磯窯跡·苗代川南京皿山窯跡採集資料から、卵殻手のような薄い磁器であった可能性がある(有田からの技術導入の可能性)。

(2)エルギン卿の滞在記に信を置けば、その薄手の磁器は、1858年段階で、実際に長崎から輸出していた可能性がある。

(3)薩摩藩内の磁器窯跡におけるコンプラ瓶の出土例は確認されておらず、生産された可能性は低い。

(4)斉彬が色絵陶器の改良を試みたことは否定できないが、その輸出を計画していたかどうかは、年代的に疑問が残る。(5)現段階で輸出された薩摩磁器の実物は確認できていないが、今後はその可能性を視野に入れて調査検討する必要がある。

言うまでもなく本稿の最大の「弱点」は、上記の(5)、つまり実際に海外輸出された薩摩産の磁器の実物が確認されていない点にある。しかしこれまで斉彬の時期に卵殻手のような薄手の磁器が輸出されていた可能性について触れたものはない。それゆえその可能性を踏まえての調査研究がなされていないのが現状と言える。またエルギン卿の滞在記には触れられていないが、磯窯では洋風皿も生産していたので、卵殻手以外の器種も考慮に入れておく必要があろう。本稿がその契機となれば幸いである。

2012年7月7日

謝辞

本稿は、東洋陶磁学会研究会(2012年6月30日、於 九州国立博物館)において口頭発表した内容を骨子としています。発表の機会を与えていただいた東洋陶磁学会および大橋康二氏(佐賀県立九州陶磁文化館)とともに、研究会の席上、ご意見·ご質問をいただいた方々に厚くお礼申し上げます。また成稿にあたっては、松尾千歳氏(尚古集成館)、深港恭子氏(薩摩伝承館)、野上建紀氏(有田町歷史民俗資料館)から貴重なご教示をいただきました。心より謝意を表します。

■注释

[1] ただし同書の記述には間違いが多いことも指摘されている(芳2003)。

[2] このほか宋胡録写の土瓶片が採集されているが、使用痕跡があることから混入品の可能性があり(p.140)、図2には含まれていない。また白薩摩が1点も採集されていない点は、磯窯の製品内容を考える上で、注意すべきことであろう。

[3] コンプラ瓶とは、19世紀に醤油や酒を輸出するために作られた磁器製容器であり、白磁の肩部に「JAPANSCHZOYA」(日本の醤油)や「JAPANSCHZAKY」(日本の酒)という染付銘が書かれている。瓶本体は長崎県の波佐見焼窯場で大量に生産された。コンプラの語源 conprador はポルトガル語で「仲買人」を意味する(小島2002)。なお現在の尚古集成館が所蔵するコンプラ瓶の箱書には、大正15年(1926)に外部から寄贈された旨が書かれており、斉彬の時代から伝来したものではない。

[4] なお『研究』では磯窯跡採集として「醤」字を書く染付片を報告しているが(p.141)、コンプラ瓶生産の証拠にはならない。

[5] 引用した訳書では「陶器」としているが、「china」は通常「磁器」を指す。

[6] 同時期に卵殻手磁器を生産した窯として長崎県平戸の三川内焼があるが、同窯については幕末の生産状況の詳細がわかっていないこと、また本文で触れた島津斉彬と鍋島直正との関係を考慮に入れ、ここでは有田からの技術導入を想定しておきたい。

[7] 「錦手焼」には陶器と磁器ともに含まれる。ここではのちに朴正官に技術が受け継がれるという履歴の記述を尊重して、陶器と考えておくが、磁器の可能性も否定できないことを付言しておく。

参考文献

『繭糸織物陶漆器共進会 陶器功労者履歴』1885年(『薩陶製蒐録』鹿児島県立図書館蔵)

有田町史編纂委員会編1987『有田町史 陶芸編』有田町

鹿児島県維新史料編さん所1981『鹿児島県史料 斉彬公史料』第1巻 鹿児島県

市来四郎編1944『島津斉彬言行録』岩波文庫(1884年刊行)

オリファント、ローレンス(岡田章雄訳)1968『エルギン卿遣日使節録』雄松堂出版

芳即正2003「薩摩藩反射炉第二号炉の建設年代-三号炉は存在しなかった-」『旧集成館溶鉱炉·反射炉跡』pp.377-384 島津興業

小島摩文2002「コンプラ瓶」『角川日本陶磁大辞典』p.568 角川書店

坂田長愛編1926『薩摩陶磁伝統誌』公爵島津家臨時編輯所

田沢金吾·小山冨士夫1941『薩摩焼の研究』東洋陶磁研究所(国書刊行会復刻1987年)

野元堅一郎1982「薩摩」『日本やきもの集成』12巻 pp.123-131平凡社

前田幾千代1934『薩摩焼総鑑』(思文閣復刻1976年『陶器全集』第3巻)

松村真希子2011「明治期サツマの様相-海外美術館収蔵品の調査から-」『東洋陶磁』40 pp.117-138

村上伸之·野上建紀編1997『枳藪窯·年木谷3号窯』有田町教育委員会

渡辺芳郎2006「磯窯考-集成館事業における在来窯業の役割-」『近代日本黎明期における薩摩藩集成館事業の諸技術とその位置づけに関する総合的研究』pp.103-116 薩摩のものづくり研究会

渡辺芳郎2011「鹿児島県日置市美山南京皿山窯跡採集の磁土製匣鉢」『考古学と陶磁史学-佐々木達夫先生退職記念論文集』pp.83-93 金沢大学考古学研究室

渡辺芳郎 金田明大2012『考古学と地下探査の協同による近世薩摩焼研究再構築のための基礎的研究』平成21~23年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 鹿児島大学法文学部

図1 『薩州鹿児島見取絵図』中の磯窯(佐賀県武雄市教育委員会蔵)

種類1 種類2 器種 点数 点数2磁器 染付 飯碗片 2磁器 染付 汲出茶碗片 6磁器 染付 小皿片 2磁器 染付 蓋片 1磁器 染付 その他 39磁器 白磁 残片 10焼締 焼締 残片 9 9陶器 鉄砂釉 土瓶片 10 60陶器 鉄砂釉 土瓶蓋片 1陶器 土灰釉 文字入り茶碗片 1陶器 土灰釉 残片 4合 計 85 85 16

図2 『薩摩焼の研究』における磯窯跡採集資料

図3 島津家所蔵のコンプラ瓶(『薩摩焼の研究』より)

図4 1993年8月6日水害時に採集された磯窯跡資料(渡辺2006より)

図5 苗代川南京皿山窯跡採集の磁土製匣鉢(渡辺2011より)

図6 磁土製匣鉢の使用方法模式図(身と蓋との組み合わせは仮説)

図7 有田年木谷3号窯跡出土の磁土製匣鉢(村上·野上編1997より)

図8 磯窯跡資料(左)と年木谷3号窯跡資料(右)との比較(渡辺2006、村上·野上編1997より)