雨蔚×东方艺术大家:明线与暗线交织的城市

张宗希

关于城市的断章

地图,广场,升旗,办公大楼,监狱,教堂,有关阵容;老城区,郊区,小区,市中心,商圈,地下室,子弟学校,有关市容;酒吧,公园,图书馆,电影院,KTV,博物馆,体育中心,有关动容;餐厅,银行,公厕,商场,网络,旅店,车站、立交桥、下水道,有关内容;市民,游客,本地人,外地人,土鳖、海龟、高大上,异族与同类,有关包容。

城市像一个巨大的容器,我们在它的某一些地方,但不会是全部。

穿越何须去古代

电视或网络里穿越剧的流行,除去娱乐的因素之外,也有人们对现状之审美疲倦与陌生空间之好奇的心理状态与需求。城市里大同小异的建筑空间,却因其不同的功能有着不同的内部世界。即便类似,从棚户区到写字楼,从公共澡堂到温泉中心,从半地下室到二楼别墅,其穿越感也不言而喻。形式上的差别也远比小米与苹果之间的更大,但人们对此的功能需求基本一样:作为沟通和娱乐的工具,它们区别不会大于一场出租屋里的失眠与庄园里的失眠,也不会大于在一个镀金马桶上的便秘与街头便池的便秘。

空间形式是它的明线,里面包含着功能和需求的暗线,城市里的人们在此交织、穿插,或者永远平行。

钟鼓楼,大雁塔,西安、北京与南京

7月初和一个到北京办工作签证的同学路过鼓楼,第一次走过和钟楼之间那段胡同,惊讶于两边还有正在拆迁的房子,但看红色的墙砖并不是旧砖。刚好见到一位艺术家在朋友圈里也发了组钟鼓楼及周边的废墟照片,在此生活过二三十年的他,曾常和朋友们在附近聚,看到这番景象,勾起他对已去世的某位好友的念想。于是请问关于拆掉的房子的事情,他回复说那地方一直有民居,但自一九七六年地震之后拆拆建建也改变了很多样子。

表面上是鼓楼周边一直在被折腾着,背后却是人们各种欲望的交织与对立,房子的拆拆建建对应的是欲望的此消彼长与生生灭灭。

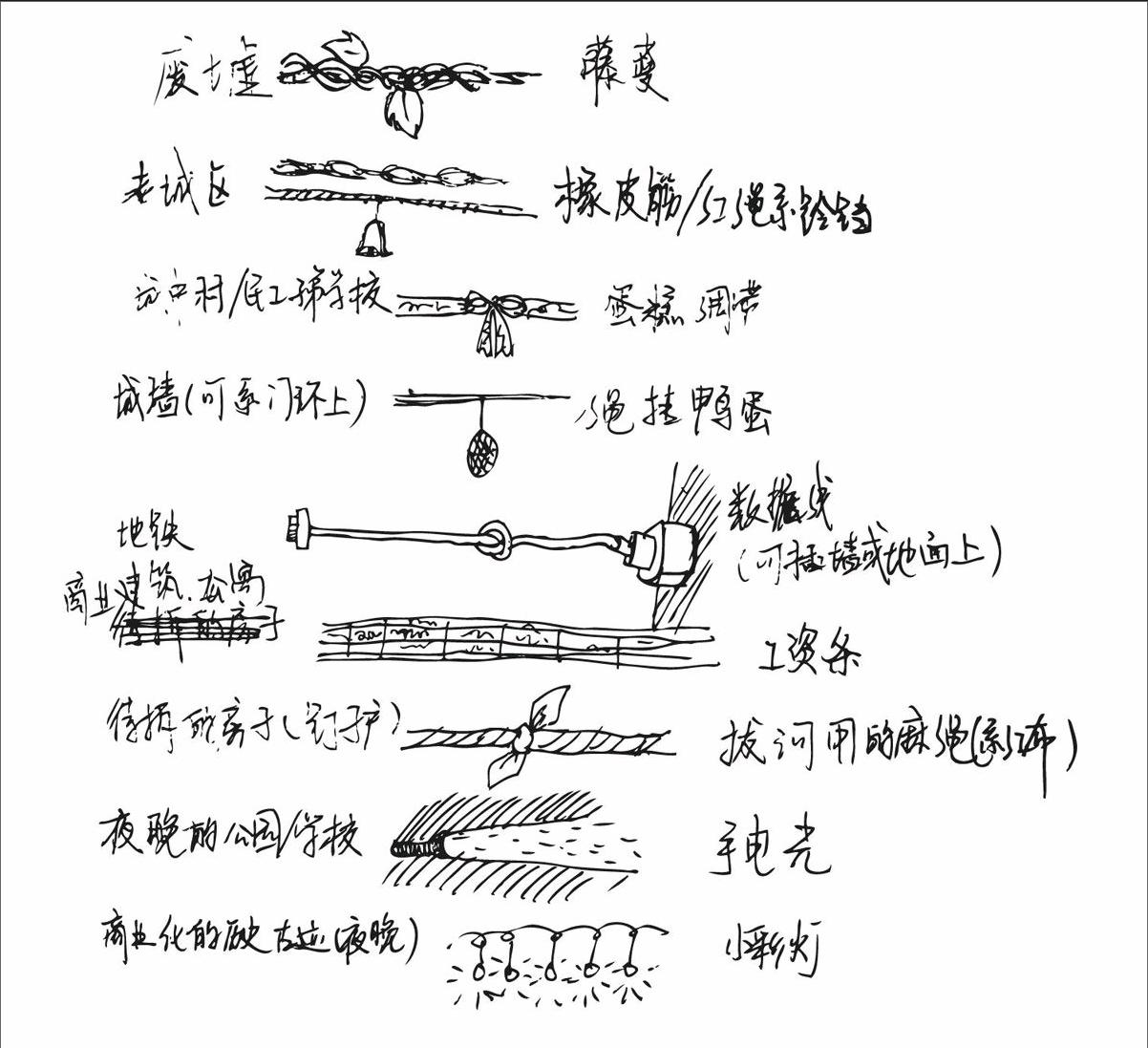

而来自南京的雨蔚在当地拍摄的这组《信号的尽头》,起初也并不动人,她的方式是拍摄城市中不同地点的线,如路灯、植物、街道形成的“自然”的线,还有人为的如把工资条、包装彩带等加到某个空间然后拍摄的线,她还把照片中的大部分颜色去掉,只留下“线”的颜色。

但直到她让那些精灵或幽魂似的涂鸦形象出现在照片上,城市的空间才活跃、完整呈现出来,这些明显的形象正是“暗线”,暗示着城市表面空间背后人的心理空间。

最后还是未能免俗的想要引用两段文字,一段来自北京歌手的钟鼓楼,另一段来自南京诗人写的西安风景:

钟鼓楼吸着那尘烟 任你们画着他的脸

你的声音我听不见 现在是太吵太乱

你已经看了这么长的时间你怎么还不发言

是谁出的题这么的难 到处全都是正确答案

—何勇《钟鼓楼》

有关大雁塔

我们又能知道什么

我们爬上去

看看四周的风景

然后再下来

—韩东《有关大雁塔》

这些都是发表于二十年前的诗歌和歌词了,但现在人们还是在缺乏规划和目的性地拆拆建建、爬上爬下。其实关于城市,我知道的并不比别人更多。

什么是城市?

即便是一个名字,城市也并非只有一座。可见的城市,不可见的城市,只存在于话语中的城市,只存在于记忆中的城市,只存在于画中的城市和我们每天穿行于其中的城市。

即使我们每天穿行于同一个城市,在每个人印象里它又是各自的样子。我们经过城市中的各个空间,又改变着空间,连带着改变城市。

城市就像一条河流,由无数时时刻刻都在流动的水滴构成,鲜活的,奔腾不息。

什么是空间?

不仅仅是一个地点,空间是声音,气味,温度,色彩,光影的结合,是构成城市的基本单位,是一切的载体。他承载着时间的流动,也承载着记忆的发生。

空间既是敞开又未敞开。如果没有人穿行其间,那么相隔最远的空间永远也不会有联系。同时它也并非全然封闭,总会与另一个空间之间有联系。 明确的边界对于空间而言,似乎不存在。

空间无时无刻不在经受着我们,同时,也在影响着我们。

什么是路由器?

路由器,本意是链接互联网局域网广域网并发送信号的设备,是互联网的枢纽。 对于城市而言,人便是它的路由器。 人类从各个角落发出诉求的信号,从这头奔向那头,串联起一个个本毫无关联相隔甚远的空间。这些活动的轨迹交织成纷繁复杂的网络,渐渐形成城市。

—雨蔚