《吕氏春秋》名词活用情况及其限制条件和认知解释

郝 暾

(北京语言大学 对外汉语研究中心,北京 100083)

一、词类活用及现象的界定

“词类活用”作为一种学说,首先是从《马氏文通》[1](P191)的“字类假借”开始的。1922年,陈承泽的《国文法草创》[2](P18)称之为“字类活用”正式以活用对待。从此,许多著名的语法著作和有影响的教材都吸收了这一观点,如吕叔湘《中国文法要略》[3](P34)《汉语语法分析问题》[4](P45),郭锡良《古代汉语语法讲稿》[5](P6),王力《汉语史稿》[6](P373)。从提出至今,各家对词类活用概念的界定或是基于语法层面或是基于修辞层面,但本质上都认为词类活用是词的语法功能的临时改变。在随后的研究中,一些学者(如:任福禄,1992[7];董性茂、贾齐华,1997[8];白平、王定秀,1999[9])否定了“词类活用”这种提法,认为它是套用印欧语法的结果,有悖于语言事实。还有一些学者(如:张伯江,1994[10];谭景春,1998[11];施春宏,2001[12])借鉴西方的语言学理论,从全新的角度来研究“词类活用”问题,以意义、句法功能等标准重新研究词类的本质。

“词类活用”的界定的确存在困难。首先,它要求我们准确地了解某个词的词义系统,这样才能判断这个“活用”的意义源于哪里,进而知道它是否算得上一种活用。其次,这种活用的“临时性”很难把握。过去的研究缺乏量化的统计,通常人们认为的一些活用现象,如:食sì、衣yì等,实际上因为使用频率很高而产生语音上的形态变化,最终固定成词本身的一个义项。

但是,不管“词类活用”的具体概念怎样界定,我们都应该认识到在语言发展的过程中的确有一部分词的词性发生了变化,在共时的平面中除了大量的词一直稳定地处于某一词类中,一部分词或临时出现于另一类词的位置上而成为一种活用,或由于这种活用的广泛使用而成为一种兼类,甚至有可能从原先的词类脱离出来,主要承担另一类词的语法功能。在整个历时的发展中,这样的运动一直在不同词类之间循环往复,形成一种连续统(见图1)。

图1 词类功能游移的连续统

因此,我们希望了解什么样的词可以参与这样的运动,具体的运动又有什么样的特点。本文将以《吕氏春秋》[13]中的名词为研究对象,探讨什么样的名词可以参与活用甚至成为兼类,希望能从一个截面反映上古汉语名词转指的动因和方式。选择《吕氏春秋》是因为它有着确切的成书年代,文献真实可靠,使用的语言是通语,对它的研究有助于反映先秦至秦汉过渡期的语言整体面貌。其次,把兼类一并放到这个问题当中是因为我们认为兼类的形成和活用有着相似的动因和特点,它是活用日渐频繁的一个结果,所以虽然它不是活用,但它对活用的研究有着重要的参考价值。

为了尽力准确地判断活用现象,本文做了大量的量化统计。根据《吕氏春秋词类研究》[14]和《吕氏春秋词典》[15],《吕氏春秋》共5 154词,其中名词3 369个,占总词量的59.5%。在对活用和兼类的判定中,我们遵循《吕氏春秋词类研究》的做法,即从频率和意义两个角度出发。从频率的角度来看,我们必须人为地划出一条标准以区别活用和本用。这个标准首先要兼顾到《吕氏春秋》以及同时期的语料,还要照顾到人们的语感和词类的系统格局。因此,这里我们把出现频率小于5次的用法看作活用(整体使用频率过百的词采用小于总词量5%为标准)。从意义的角度看,活用的词义和本用的词义之间都是有迹可循的,甚至有一些类型化的变化规律。比如名词可以从指称食物转指以该事物为对象的动作,如“桑”用作动词义为采桑。

二、名词的词类特征对活用不平衡性的影响

并不是所有的词都有机会参与活用,在《吕氏春秋》3 369个名词中,活用作他类的名词只有130个词,约占名词总量的3.8%,兼类也只有330个,约占名词总量的9.8%。名词只出现了活用为量词和动词的情况,兼类的种类较多,但以名/动兼类和名/形兼类为主。根据以往的研究,常用的解释因素有名词的抽象与具体、音节的长度和生命度等。在此我们先谈谈这些因素在《吕氏春秋》中所反映的情况。

第一,名词的抽象和具体。抽象名词在活用或成为兼类上比具体名词具有更大的可能性,在形式上这些抽象名词对比具体名词来说很少受量词的修饰,或者修饰时的限制很多。《吕氏春秋》中,名词活用为他类共有130个,其中有112个词是具体名词。看似活用的具体名词在绝对数量上超过了抽象名词,但实际上这是因为普通名词中的具体名词本身就在数量上占有绝对优势。这里我们不同意《吕氏春秋词类研究》的看法,我们认为活用的能力不能从绝对数量上衡量,而应该看这类词有多大比例能参与到活用中去。《吕氏春秋》共有普通名词1 781个,具体名词占91%。其中,6.9%的具体名词参与了活用,11.25%的抽象名词参与了活用(见表1)。因此,我们可以看出抽象名词在活用的能力上高于具体名词。

表1 具体名词与抽象名词活用情况对照表

第二,专有名词通常不参加活用。专有名词包括人名、地名、国(族)名、官职名、书名、星名等,它很少受到量词的修饰。《吕氏春秋》共有专有名词1 501个,占到了名词总量的44.5%,其中单音词242个,复音词1 259个,在这么大量的专有名词中,无一例发生了活用和兼类。但并不是说这一时期的专有名词一定不能发生活用(参见张伯江,1994),如“爾欲吳王我乎”(《左傳·定公十年》[16]),这里的“吴王”是专有名词并且活用为动词表示“像对待吴王那样对我”。这时“吴王”已经不再简单指吴王这个人而是借由“对待”的动作包含了如“地位”“礼节”等复杂的概念。由此我们发现,当专有名词表示实指意义的时候不发生活用,当表示虚指意义的时候则可以活用。

第三,单音节名词是活用和兼类的主流。《吕氏春秋》共有名词3 369个,单音节词1 523个,复音词1 846个。这一时期的复音词已经达到了相当的数量,超过了名词总量的一半,但参与活用和兼类的绝大多数仍是单音节词。在可以活用的130个名词中只有3个复音词活用为动词,330个拥有兼类的名词中只有4个复音词(见表2)。复音词在总量上大于单音词,但可以活用和形成兼类的数量却远远少于单音词,这其中最主要的原因就是67.5%的复音词都是专有名词,特别是三音节以上的复音名词都是专有名词,而专有名词不能活用(至少在《吕氏春秋》中是如此)。此外,另一个重要的因素就是复音词作为新词形成不久,义项还比较单一,也不容易发展出活用和兼类。

表2 单音节名词与复音名词活用情况对照表

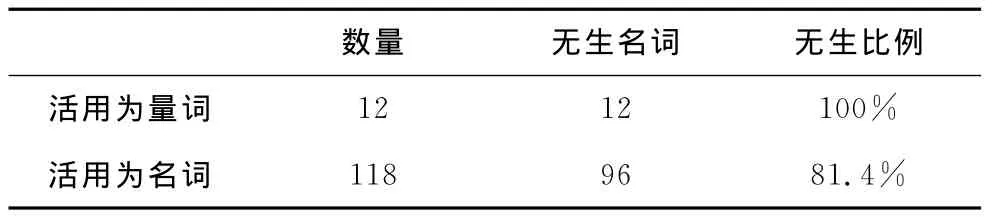

第四,无生名词更容易转指。生命度的高低已经成为解释转指的一个重要角度,无生名词比有生名词更容易活用甚至成为兼类,它在形式上几乎不能加动词构成主谓结构。《吕氏春秋》的130例活用中,活用为量词的12个名词,如“鑊”“鼎”“脟”等都是无生名词;活用为动词的118个名词中有无生名词96个,如“裘”“灰”“脯”等,占81.4%(见表3)。兼类的情况也与此类似,无生名词更容易成为名词和其他词类的过渡状态。

表3 无生名词活用情况表

总的来说,以上这些角度基本上都可以归并到典型性的解释。名词这个聚合是一个原型范畴,其中的成员有典型和不典型之分。典型的名词就可以在语言发展的过程中稳定地担当名词的语法功能,不够典型的名词则有可能发生活用甚至形成兼类。而以上提到的几个方面几乎都可以归为对名词典型与否的一种衡量。Taylor[17]参考Ross和Langacker等人的说法,把名词的典型特征归纳为:离散的,有形的,占有三维空间的实体 > 非空间领域的实体 > 集体实体 > 抽象实体。典型的名词应当是具体的、有生的,这些名词较少活用更绝少有兼类。相反,抽象的、无生的名词更容易向其他词类游移。而在抽象这一点上又能解释专有名词的情况,继而也就解释了复音节词的情况。

三、名词依附性的高低对活用的影响

1.什么是依附性

之所以补充依附性的角度是因为我们发现在词类活用中仍然有一部分非常典型的名词会发生活用,这种现象我们难以从名词典型性的角度去解释。例如“树”,本义是名词指树木,“樹相近而靡,或軵之也”(《精通》),后又兼用作动词表示种植,“日至,苦菜死而薋生,而樹麻與菽”(《任地》)。从之前的四个角度来看,“树”是具体名词、普通名词、单音节名词又是有生名词,是极典型的名词,那它又为什么可以发生活用进而形成兼类呢?由此,我们提出了依附性的解释。

依附性的高低是指一个名词所表示的概念出现在人的头脑中是否总是固定地联系着另外的概念,常与其他概念发生某种相对固定的联系的名词依附性比较高,反之则比较独立。影响依附性高低的主要因素有二:首先名词这种依附性的差别与其概念意义有关,但更重要的是和先民的生产生活经验有关。由此,我们也可以看出依附性解释与典型性解释的不同之处——典型性仅从语言内部词义本身的特点出发,而依附性还要考虑语言外部,诸如使用者、社会环境等因素对词义的影响。一个词是否在人的心理上普遍而固定地与另一概念相联系是由词义本身决定的。但是即使是词义类似的词也有可能因为其在先民的生产生活中担当不同的角色而在依附性上有了变化。

例如:“兵”本义是指武器,但因为武器总是固定地和战争、士兵联系在一起,因此有了战争和军队的义项,如“夫兵有大要,知謀物之不謀之不禁也”(《論威》)。相反,像“山”这样客观地独立存在、不需要与其他概念发生固定联系的词就总单纯而稳定地处于名词的集合中,《吕氏春秋》是这样,如“土有九山,天有九塞”(《有始》),即使现代汉语中也是这样。

2.依附性的层级表现

我们认为在名词之中依据依附性的高低存在着一个连续统使名词之间有了层级性的差别,依附性低的名词很少活用,依附性高的名词则可能经常活用,甚至产生稳定的兼类用法。第一层的名词从来不与别的概念发生相对固定联系的词,不活用,更不会形成兼类,它们固定地充当名词,具有名词的典型语法功能。例如“山”作主语“土有九山,~有九塞”(《有始》);作宾语“水出於山而走於海,水非惡~而欲海也,高下使之然也”(《審己》);作定语“有若水之波,有若~之楫”(《明理》);作状语“若燕秦齊晉,~處陸居,豈能能踰五湖九江、越十七厄以有吳哉”(《長攻》);作定语中心语“使治亂存亡若高~之與深溪,若白堊之與黑漆,則無所用智,雖愚猶可矣”(《察微》);构成联合结构“如~林,入川澤,取魚鱉,求鳥獸”(《尊師》)。类似的还有“天”“河”“雀”“芹”等,在《吕氏春秋》中总计2 909词。

第二层的名词与其他概念有固定联系,但由于使用频率低,所以只有活用没有兼类。例如“耳”本义是名词指耳朵:作主语“天全,則神和矣,目明矣,~聰矣,鼻臭矣,口敏矣”(《本生》);作宾语“故雷則掩~,電則掩目,此其比也”(《貴生》);作定语“俶詭殊瑰,~所未嘗聞,目所未嘗見”(《侈樂》);作定语中心语“恐人聞之而奪己也,遽掩其~”(《自知》)。但它总是固定地让人想到它是用来听声音的,因此它会用如动词转指“耳闻”这个概念,构成联合结构“吾舉登也,已~而目之矣”(《知度》)。类似的还有“裘”“灰”“醢”“釜”“脯”等,在《吕氏春秋》中总计130词。

第三层的名词与其他概念有很固定的联系,并且使用频率很高,已经从活用固定为一种兼类现象。例如“友”本义是名词指朋友:作主语“~曰翟璜”(《舉難》);作宾语“能自取友者存”(《驕姿》);作定语中心语“臣非能相人也,能觀人之~也”(《貴當》);作谓语“吾於陽城君也,非師則~也,非友則臣也”(《上德》);构成联合结构“且師~也者,公可也”(《舉難》)。因为它总是固定地与交朋友这样一个概念联系在一起,就有了交友、友爱这样一个动词的义项:作述语“文侯師子夏,~田子方,敬段幹木”(《舉難》);作主语“至於亡而~不衰”(《遇合》);作宾语“有如此者,國君不得而~,天子不得而臣”(《士節》);作中心语“少而與子~”(《序意》)。类似的还有“事”“使”“祠”“辞”“期”等,在《吕氏春秋》中总计330词。

四、名词活用的认知解释

前文我们通过典型性和依附性分析了可以进入活用的名词所具备的特征,这一部分我们希望通过转喻解决名词转类的原因及其具体机制。在认知语言学理论中,转喻不仅仅是一种修辞方式,更是一种人们认识世界的普遍心理机制[18]。转喻是指在同一概念域或理想认知模型(ICM)之内的映射,以一个概念为参照点,与另一个概念建立的心理联系[19]。目标概念是本体,转喻概念是喻体。我们相信,名词到动词的活用就是由其在事件结构中所能充当的论元角色向支配它们的动作转喻,例如从与动作相关的施事、受事、工具、结果、方式等转指动作本身。因此,不同的转喻模式即词类活用的途径和动因。

在这一部分,我们主要参考《吕氏春秋词典》来选取《吕氏春秋》中名词活用为动词的例子。首先,仅选择活用为动词的例子是因为它占到了名词活用的90.77%,最具代表性。其次,为了保证活用义项来源的单纯性,这里排除了兼类的例子。据此,我们选择了可活用为动词的名词共计90个①臂、韠、弁、表、兵、伯、布衣、蠶、蒼、巢、臣、絺、鴟夷、蟲、道德、地、帝、禘、東、阨、耳、風、釜、縞素、鬲、官、醢、號令、侯、華、黃、蝗、灰、几、膠、金、鏡、酒、咎、君、賴、雷、醴、磿、潦、龍、螻、祿、卵、麻、門、麛、墨、目、淖、農、胼胝、脯、裘、桑、蛇、身、尸、師、素服、粟、陶、網、帷、痿、位、西、弦、穴、血、夜、疫、讔、輿、羽翼、獄、垣、責、張、忠、踵、舟、子、俎、左。。

表4 名词转喻模式分布表② 统计时将通假字合为一词。

1.由动作的对象转指动作

在描述一个事件时动作通常总是联系着特定的动作对象,表示动作对该对象施加了某种作用、产生了某种影响,因而构成了一个固定的认知框,可以以动作对象转指动作本身。这一类别的转喻在样本中最为常见,占到了总数的41.11%。其中以无生名词作为对象转指动作的例子占到了八成以上,例如“裘”,“裘”的本义是皮、皮衣,用作名词共11例,同时它还有1例用为动词表示穿皮衣,作状语中心语,“是月也,天子始裘”(《孟冬》)。

有生名词是典型的名词,转指发生得较少。例如“麛”,本义作名词泛指幼兽,共出现2例,同时它还有1例活用为动词指杀幼兽,作状语中心语,“無覆巢,無殺孩蟲、胎夭、飛鳥,無~無卵”(《孟春》)。以有生名词转指在语义上还有比较特殊的一类,即所谓的意动用法,示把……视作某种人(或动物)。例如“师”用作名词,表老师之义共有68例,同时它还有19例用如动词作述语,表示以……为师,如“文侯~子夏,友田子方,敬段幹木,此名之所以過桓公也”(《舉難》)。

2.由动作的结果转指动作

这种认知框是指名词表示一种动作的结果,它可以转指导致这种结果的动作。动作与结果的联系要弱于动作与对象的联系,大多动作都要有对象,但只有一小部分动作才强调施加这种动作产生的变化。因此,这一类转指明显少于由对象指动作,占总数的28.89%,居第二位。例如“脯”在《吕氏春秋》中共用作名词3次,表示干肉,同时它还可以用作动词,表示制作干肉的动作,这种用法在《吕氏春秋》中仅见1例作述语,即“昔者紂為無道,殺梅伯而醢之,殺鬼侯而~之”(《行論》)。

3.由动作的工具转指动作

以16.67%排在第三位的转喻模式是以工具转指动作,在这种认知框中名词表示与一种动作固定联系的工具,即发生这种动作必然或通常都要借助该工具,它可以转指使用这种工具的动作。例如“釜”本义是名词指古代一种类似锅的炊具,同时,“釜”有1例活用为动词构成联合结构,“君之不令民,父之不孝子,兄之不悌弟,皆鄉里之所~鬲者而逐之”(《安死》)。

4.由动作的发出者转指动作

在出现频率上排在第四位的是以动作的发出者转指动作,仅有7例,占样本的7.78%。动作的发出者和对象一样,也和动作稳定地联系在一起构成一个认知框,从而以指代发出者的名词转指了自己发出的动作,产生了动词的用法。但这一类转喻模式的实际用例却明显少于以对象转指动作,很重要的一个原因就是可以充当动作发出者的这个名词通常是一个有生名词,或者相对生命度较高,这样的名词是比较稳定的,不容易发生活用。例如“风”在《吕氏春秋》中有36例用为名词指空气流动所形成的天气现象,同时,“风”还有1例活用为动词指风灾,作状语中心语,“如此者不~”(《審時》)。

5.由动作的方式转指动作

出现频率最低的一类转喻是以动作的方式转指动作,仅6例,占总数的6.67%。这一类转指是以动作的方式转指带有这种方式的动作,比较常见的是以方位名词转指向该方位前进。如“东”作名词表示东方在《吕氏春秋》中共出现了38例,同时它还有3例活用为动词:作述语1例,“反鄭之埤,~衛之畝,尊天子於衡雍”(《簡選》);构成联合结构1例,“國有游虵西~”(《明理》);构成连谓结构1例,“師過周而~”(《悔過》)。

五、名动间活用的不平衡以及汉语的动词性

上文我们谈了名词内部活用的不平衡性以及可能的认知解释,其实不同词类之间的活用也表现出鲜明的不平衡性。同样以《吕氏春秋》为例,《吕氏春秋》中共有名词3 369个,可以活用为动词的118个,也即3.50%的名词可以活用;动词1 418个,可活用为名词的72个,也即5.08%的动词可以活用(见表5)。

表5 名词与动词活用情况对照表

从以上的活用比例不难看出,《吕氏春秋》中动词活用为名词的能力要强于名词活用为动词的能力。这与王冬梅(2001,以下简称“王文”)[20]对现代汉语的分析相一致,在她考察的20万语料中动词名化是名词动化的57倍。在此需要指出的是,拿动词名化的数量直接与名词动化的数量相比是缺乏逻辑依据的,严格来讲应该用某一词类中可以活用的数量与该类词总数相比的数值来衡量其活用能力。但是,尽管如此,我们相信“王文”对两类词活用能力的判断并没有错。“王文”统计的语料中动词名化有2 737例,名词动化仅有48例,在如此大的差别之下,即使除以各自词类的总数,相信动词名化仍然会是较强势的一类。

刘丹青(2010)[21]把动词名化的相对强势看作汉语是动词型语言的一个表现,并这样解释这种现象:动作名用是本体隐喻,任何动作、事件、状况都有被指称的需要,因此动词用作自指的名词是极其常见的,是一种非常直接易懂的转化,名作动用则无法将名词义整体直接理解为动作事件,只能理解为以该名词为某种参与者(语言中的题元)的动作事件,理解上依赖更多的知识和语境因素,而且具有不确定性(名词所充当的题元有多种可能性)。

结合王冬梅(2001)、刘丹青(2010)和本文的研究,我们可以做这样的猜想:“王文”虽没有对动词名化和名词动化提供像本文这样严谨的比较,但57倍的比例仍在直观上明显高于本文5.08%和3.50%相较的比值,因此,我们猜测,如果说汉语是一种动词型的语言,那么这种动词性表现很可能在汉语史中经历了一个历时的成长过程——从不显著到显著。这可能是我们未来研究的一个方向。

六、余论

本文中对数量的统计主要来自《吕氏春秋词典》和《吕氏春秋词类研究》两本书,但由于两本书的判定方式略有出入,统计结果也有偏差。因此,本文中使用的数据和计算的结果也可能与实际情况略微有所不同。但是,我们认为这种偏差并不足以影响整体规律性,本文的分析仍然是可靠的。

认知语言学的理论已经广泛地用于对现代汉语的分析,本文以《吕氏春秋》为例,实则对整个上古汉语中的名词词类活用皆有参考意义。现代汉语的研究和古代汉语的研究各有特点,笔者也遇到了一些在现代汉语中所不曾遇到的问题,例如对本义、引申义的判断影响着活用义的来源,又如由于语感的缺失和文献的有限很难判断具体语境下的词性,而这一点严重地影响着对词类游移的判定。接下来的研究中,希望能选取少量的词对不同时期、文体相似的文献作对比研究,以更加客观地描述并分析汉语史中词类功能游移的方式和特点,从而试图对汉语动词型特征的发展做出历时的描写。

[1]马建忠.马氏文通[M].北京:商务印书馆,1983.

[2]陈承泽.国文法草创[M].北京:商务印书馆,1982.

[3]吕叔湘.中国文法要略[M].北京:商务印书馆,1956.

[4]吕叔湘.汉语语法分析问题[M].北京:商务印书馆,1976.

[5]郭锡良.古代汉语语法讲稿[M].北京:语文出版社,2007.

[6]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,2001.

[7]任福禄.古代汉语“词类活用说”质疑[J].西藏民族学院学报,1992,(2).

[8]董性茂,贾齐华.“词类活用”说的理论探讨与思考[J].信阳师范学院学报,1997,(4).

[9]白平,王定秀.“词类活用”之我见[J].山西大学学报,1999,(3).

[10]张伯江.词类活用的功能解释[J].中国语文,1994,(5).

[11]谭景春.名形词类转变的语义基础及相关问题[J].中国语文,1998,(12).

[12]施春宏.名词的描述性语义特征与副词组合的可能性[J].中国语文,2001,(3).

[13]明宋邦乂刊本.吕氏春秋[M].上海:上海商务印书馆,1929.

[14]殷国光.吕氏春秋词类研究[M].北京:商务印书馆,2008.

[15]张双棣,殷国光,陈涛.吕氏春秋词典[M].北京:商务印书馆,2009.

[16]杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,1990.

[17]Taylor,J.R.Linguistic Categorization:Prototypes in Linguistic Theory[M].Oxford University Press,1995.

[18]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007.

[19]张敏.认知语言学与汉语名词短语[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[20]王冬梅.现代汉语动名互转的认知研究[D].北京:中国社会科学院研究生院,2001.

[21]刘丹青.汉语是一种动词型语言——试说动词型语言和名词型语言的类型差异[J].世界汉语教学,2010,(1).

——以《新国语词典》(第5版)为例