梁中堂:与人口政策较劲30年

甄静慧

梁中堂不喜欢人口学,真心不喜欢。谈起自己整整研究了30多年的学科,他的反应是深深地皱着眉,很是厌烦。“人口学是很浅的学科,它有什么深度吗?一点都没有!”

但一不小心,他就在这个颇抵触的领域里呆了半辈子,他曾任职山西省社科院人口所所长、副院长,还是国际人口科学研究联盟会员,直至退休,一直顶着向所不屑的“人口学家”光环—这一切,都缘于和计划生育政策的较劲。

梁中堂恐怕是中国唯一一个从计划生育政策出台伊始就对其公开质疑的学者,尤其他还是体制内的人。

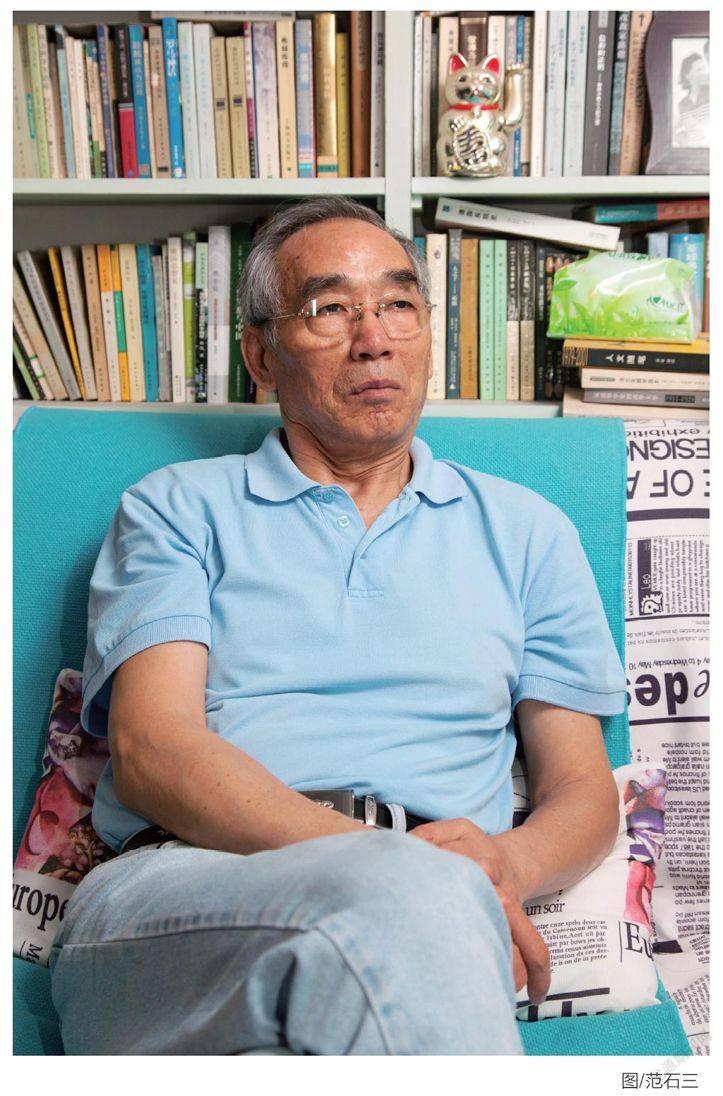

他的上海寓所仿佛一间图书储藏室,整个客厅除了两张宽大的椅子外只剩下一个主角—书—占据了整面墙的书架上,除了人口学论著外,政治、经济、哲学等经典琳琅满目;甚至地上都堆满了自行印刷的个人著作。

一坐下,他就递给我一本比砖头还厚的自印书《中国计划生育政策史论》,这部著作即将由中国发展出版社正式出版,“总算是越来越开明了”,他略为感慨,以前他写的这些书只能自己印刷,在圈内及各种活动上小范围传播。

《南风窗》记者造访他的时候,他才从山西省侯马市翼城县回来没多久。鲜少人知道,在计划生育“一胎化”作为一项几乎不可动摇的国策强势推行的这30多年里,这个名不见经传的小地方竟是一个特例—上世纪80年代,中央特批梁中堂在翼城试点“晚婚晚育二胎”,为此,他放弃了年轻时的梦想留在了这里,希望以一个试点的成功撬动整个国家政策的改革。

然而命运就像跟他开了个很大的玩笑。

时间回溯到1978年7月,“文革”刚刚结束,梁中堂在山西最南部的永济县虞乡镇担任公社党委副书记。

彼时,他的梦想是哲学研究和做学问:1966年高中毕业报考了北京大学哲学系,可惜遇上“文革”爆发,大学梦碎;1977年恢復高考,他马上又考了一次,却因为担任公职而未被录取;然而个性顽强的他没有放弃,1978年5月,又报考了北京大学黄楠森的哲学研究生。

这一回,他得到了黄楠森青睐,黄打算把他推荐到山西大学,眼看梦想就在咫尺,却突然杀出了一位“程咬金”—7月,山西省委党校领导找到了他,问他是否愿意到党校教研室工作。

读研与进党校,那是个非此即彼的选择。梁中堂思考再三,“我自信‘文革’期间经过十多年的刻苦学习,早已超过了研究生的学识”,努力考研真正的目的并非求学,只是为了找到一条脱离行政职业,迈向学术殿堂的通道,面对党校的橄榄枝,意味着“做学问的梦想可以实现了,那又何必跟着别人去读早已读过的书”?

那一刻,梁中堂做了一个改变了自己一生的决定—去信婉谢了黄楠森。

然而他没想到,本来一门心思进党校做哲学研究,却被强行分至经济学教研室,不久后,更被指定去搞人口学。

对这突如其来的“摊派”,梁中堂的第一反应是强烈的反感,“我是来做学问的,生孩子有什么学问?”当时人口学在我国已被取消近20年,对他这一代人来说几乎是闻所未闻。

下午5点多,梁中堂离开公寓,穿上浅色松身牛仔裤和球鞋,到附近的上海大学慢跑,这是他每天都坚持的运动。“身体锻炼好才能做事,”他健步如飞,“今天这已经算走得很慢了,有女孩子在嘛(笑)。”

退休后,他每天除了跑步就是看书,研究现当代中国的人口政策史,“从早上睁眼开始,一直到晚上睡觉”。对这种两耳不闻窗外事,从早到晚被藏书和史料包围着的生活,他流露出一种由衷的感慨与满足,“到了现在,才过上了真正理想的生活!”

这明明是他从一开始就追求着的,尽管中间不慎落到了“岔路”上,却并不是没有机会“拨乱反正”。

事实上,从1978年下半年到1979年6月,梁中堂都一直沉浸在“绝不搞人口学”的抵触情绪中,不仅拒写相关论文,在各种会议上也不愿意发言,自己闷头学习英语,写有关哲学的文章,力图回到自己的轨道上。

转折发生在1979年11月的全国第二次人口理论讨论会,党校仍然坚持派梁中堂去,这回,倔强的他有点不好意思了,不得不着手准备一篇论文。

可是写什么呢?10年浩劫之后,当时中国百废待兴,经济、就业、升学等问题极为严峻,中央认为这些压力都与增长极快的人口有关。当时主管计划生育的陈慕华副总理提出分两步走的人口发展方案:1980年将人口增长率降到10‰,1985年降到5‰以下;2000年争取达到零度增长。

“经过测算,我发现这基本上是一个不可能达到的目标。”梁中堂说,而彼时“计划生育”这个具有中国和时代特色的国策正势不可当地向更为激进的“一胎化”方向演化。

看到这些后,身为农民儿子的梁中堂敏锐地意识到:要使中国农民只生一个孩子,根本不可能!同时他也越想越忧心,“一胎化”政策在下个世纪很可能会给中国带来老龄化、养老困难等另一类的人口问题。

于是,他写出了一篇在当时完全逆主流的论文,不仅提出对当时人口目标和“一胎化”的质疑,更通过调研和测算,提出了“晚婚晚育及延长二胎生育间隔”的替代性方案—“测算显示其完全能达到不亚于‘一胎化’的人口控制效果。”

梁中堂并不认为自己是一个在人口理论上很有建树的学者,他甚至反对这种提法。

事实上2000年后很多学者对“一胎化”提出的质疑,乃至对其后果的阐述,梁中堂早年就提出来了,那时他还根本不是什么学科专家。“我说的都只是一些有生活经历的人仔细一想就能想到的问题,”他摆手兼摇头,“没有任何深的东西,一点儿都没有。”

而吊诡的恰是,当他试图用如此浅显的“大白话”与当时包括刘铮、田雪原等在该领域最有话语权的权威人士交流时,发现他们与其说不认同,不如说根本没有认真想过这些问题。

“其实一路走下来都是这样,对立方从来没有深刻地回应过我的观点,导致了我一直在重复讲些很浅显的东西,没有碰撞出更深刻的东西来。”直到前不久他还在思考,“这是为什么呢?”虽然据理力争了半辈子,老先生说话时却很少有喷薄而出的激烈情绪,顶多像现在这样紧皱着眉头,一脸书生气的困惑。

想来想去,他得出一个假设:“那时说得上话的专家都是体制内的,可能是他们不善于提出另一种思维,不愿较真政策长期执行下去会是什么样。”

如是,梁中堂显得孤立的言论在当时完全没有得到正视,而1979年是一个标志性年份,计划生育政策由鼓励变为强制,一年后,“一胎化”就由政策一跃成为国策;1981年3月,负责政策监督的计划生育委员会(下称计生委)亦应运而生,并很快跻身国家权力机关行列。

1982年9月,中共十二大把实行计划生育确定为基本国策,同年11月写入新修改的《宪法》。

这一切让梁中堂感到难以接受。“明明是这么一回事,怎么别人都不听?”尤其这个政策对人民生活影响多大啊,他觉得自己需要继续发声。由此,他深深地卷入了原本极其厌恶的人口学领域。

彼时,他的学术观点被当作反对计划生育政策的代表,但梁中堂认为,“当年我也是在体制内认识这个问题的,并不反对计划生育,只是觉得,明明宽松一点的政策也可以控制人口,甚至控制得更好,和老百姓之间的摩擦也没那么大,为什么要人人只生一个啊?”1984年,梁中堂向中央递交了报告《把计划生育工作建立在人口发展规律的基础上》,建议放弃“一胎化”,采用晚婚晚育加间隔的二胎方案。报告虽然被否决了,却得到了计生委政策研究处的张晓彤和中国人口情报中心的马瀛通的肯定。其后,他们又给国务院写了题为《人口控制与人口政策中的若干问题》的研究报告,这次,总理和总书记做了批示:“请有关部门测算并代中央起草一个新的文件,经书记处政治局讨论后发出。”

然而,即使有中央领导的批示,后来也不了了之。

梁中堂没有放弃。1985年春节他再次上书,这次,终于如愿以偿,山西省批准他在南部一个盛产小麦的传统农业县翼城做二胎试点。

一石激起千层浪。对梁中堂而言,要求试点是在整体层面无法推动的情况下,希望打开一个缺口,让光线和清新空气透进来;而在反对者眼里,这是一个危险的信号,他们指责他:如果政策变动引起社会动荡,挫伤基层干部的积极性,形成抢生局面,出现生育率上升和人口失控等,怎么办?

这些指责在梁中堂看来很荒谬,不过为了安抚计生干部,他还是花了大量时间亲自呆在翼城,设计转变政策的方案。自此,当全国“一胎化”政策最嚴苛之际,生于这片土地的农民有了合法生育二胎的权利。

“事实证明根本没有出问题,对新政策当地人只有欢迎,没有人想过追讨过去的罚款,更别说闹事了。”

那是一块他耕耘了近20年的“试验田”,尽管10年前他已决意离开,但还是忍不住常回去看看,其间的情感连接仍然割舍不下。事实上,这块试验田早已完成了它的使命,成功证明了梁的方案的可行性乃至优越性。

1982~2000年两次人口普查期间,全国人口增长了25.5%,山西省增长了28.4%,临汾市增长了30.4%,翼城县仅增长了20.7%。

这样的效果出人意表。为什么二胎政策对人口控制的效果反而更佳呢?梁中堂解释,正如他当初就意识到的,让中国农民普遍接受只生一胎几乎不可能,于是在很多地方,妇女怀孕一次,计生部门就做工作让她流产一次,再怀一次流产一次,“但她还是会继续怀,直到能生下来。看起来计生工作有很多‘成绩’,实际出生率却不见得控制住了,平白增加了很多妇女的痛苦以及政府和人民的摩擦”。可想而知,那些年全国各地曝光的计生办野蛮执法事件,不过冰山一角而已。

而在翼城,相对宽容的政策利于被农民接受,超生的当然也有,但很多家庭顺顺当当生完两个,也就真的不生了,反而更有利于出生率的控制。

“翼城试验报告后,马上有13个地方跟随试验”,政策一度呈现松动态势。

不过,以梁中堂这种书生思维不会料想到,翼城试验虽然成功了,它也失败了。1991年,有关部门再度强调要贯彻现行生育政策也就是一胎化。指日之间,翼城以外的13个试点统统被收回。

这对梁中堂来说,无异于兜头一盆冷水—多年投入的心血,除了保住翼城一个小县城的试验田外,对整个政策的撼动毫无意义。

但翼城带给他的,决不仅是一个对理论正确性的证明。通过对翼城的长年观察和了解,他发现,即使没有政策干预,人们的生育意愿随着社会和生活条件的变化,会有一个自然调节的过程。

“早期在相对恶劣的自然经济条件下,人们至少要生五六个孩子,才能有两三个活到成年,加上缺乏有效的避孕措施,老百姓都会生很多孩子。而到了上世纪六七十年代,经济和医疗条件改善,死亡率下降,老百姓的生育意愿其实也在渐渐下降。只是在这个转变还没有明显呈现出来的时候,政府先焦虑了。”他举例说,“全世界只有中国实行计划生育,然而这些年无论发达国家还是发展中国家,出生率普遍都降下来了,有的发展中国家甚至比我们还快,泰国2006年前后总和生育率已经下降到1.8了,我们2009年才下降到1.9,就连伊朗这样的国家,生育率下降得也快。”

如果说2000年之前梁中堂是一个人与一项基本国策在较劲,一直希望能获得更多支持,那么当2000年后越来越多专家提出和支持二胎政策时,他的心态已经发生了翻天覆地的变化。“我觉得这已不是一胎二胎的问题,而是老百姓生多少孩子,是不是真的需要政府去‘计划’?”

2004年,梁已担任多年山西省社科院副院长,翼城试验也已将近20年。对于自己这么多年的坚持,他早已心灰意冷。“我决定到上海,决定和它告别了。”顶着省里反对的压力,他到了上海社科院经济所。

本来,这是一次彻底和人口学分道扬镳的机会。然而,如今点开梁中堂的博客,目之所及仍然全是关于计划生育的文章,家里一摞摞的自印书,亦尽与人口政策相关。

“不是舍不得。”他连连摆手,现在其实跟以前不一样了,到了上海后,他把重点放在了对人口政策发展历史的研究上。“其实我是在研究历史,而计划生育是政府的一项政策,我对它又熟悉,所以这10年就在做它的历史。”跳出了人口学本身而纵观政策历史,他反而发现了这里面有很多自己感兴趣的内容,包括很多自己一直相信的历史说法,真正通过史料研究后发现其实根本不是那么回事。“(都说)是马寅初提出搞计划生育,后来毛泽东反悔了,批评马寅初,研究后发现,计划生育其实是毛泽东提出的,马寅初只是表决附和了。”他希望,通过还原一项重要国策的发展史,人们可以由此产生对制度的重新认识和反思。

思想转变后的这些年,梁中堂已经做出了不少成果,只是内容大部分尚未正式出版,“如果要把我的东西改掉,还不如不出”,所以就自己出钱集印成册,每当开会就带去发。

这样能有多少人看到和接受?他已经不太在意。

“(我做这些事)没什么影响的,”他叹着气地笑,“真正读我博客的可能就几百个人,几千人就了不得了。自己研究清楚,搞明白是什么道理就行。社会的发展不是靠哪一个人的思想就把大家照亮了,但至少这些东西可以供以后做研究的人参考吧—基本就是这个作用。”

他平静又带有一点忧伤。