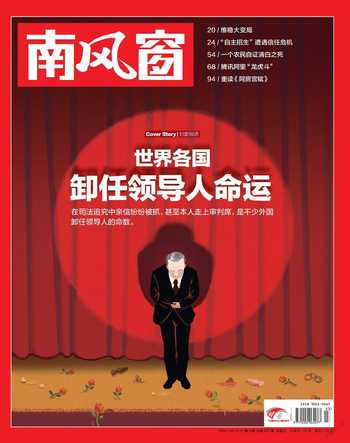

欧洲前首脑最后的探戈

陈伟信

哲学家卡尔·波普曾为民主制度下了一个简单的定义:“民主就是在不流血的情况下才将政府赶下台。”因此,不论是因为任期届满光荣谢幕,还是因为政绩不善而引咎辞职,在普遍行使民主制度的欧洲大陆,大部分的政治领袖均有其“退休生活”。然而,在权力场上曾叱咤风云的政治领袖,究竟选择平静安逸地过日子,还是静极思动,希望以其它方式延续或透支旧日的影响力,却是人言人殊。

不少年轻人谈及从政之路,大抵着眼点自然是在位间的显赫,但忘记了政治工作也有职业的特质。当国民认为你不再合适,或是因为宪法所限不能继续执政,所有领袖均有退下来的时候。而为了减少政客在掌握公共权力期间,因为为自己谋后路而以权谋私,不少国家均为他们的国会议员或领袖制定退休保障。因应政体的不同及国家特色,退休领袖得到的待遇也不大相同。

实行总统制的国家如法国,由于总统是国家元首,因此国家会为他的“退休生活”筹谋。根据法国财政部的估计,巴黎政府要为每位在世的爱丽舍宫前主人年付150万欧元的退休福利。以刚退下来的法国总统萨科齐为例,他可以在法国库房支取每月6000欧元的退休金,以及由国家支付房租及交通费用。此外,假如卸任总统不再从事商业活动,他将被邀请成为宪法议会的当然成员,每月额外支取近1.2万欧元的薪金。然而,萨科齐却选择退而不休,作环球巡回演讲维持知名度,为东山再起积极打算。早前法国杂志更透露萨科齐多次向政治盟友表明,他的回归是一个宿命,别无选择,暗示他将出征下届选举挑战奥朗德。事实上,新近的民调显示,萨科齐的民望比在位的奥朗德多近一倍,因此东山再起不是无望,关键是他能否通过党内初选而已。

而在实行议会制的国家如英国和德国,首相或总理不是国家元首,退休后所获礼遇要少得多。比如作为在位10年的前首相,布莱尔每年仅可领取6.3万英镑退休金和8.4万英镑办公费。不过,一些人下台后仍保留议员席位,借此可以享受议员的待遇。像1970年代的英国首相爱德华·希思,卸任后在下议院的后排一坐就是27年。当然,议员的待遇本身也不算高,德国规定联邦议员的养老金不得超过薪金的67.5%,英国则计划在2015年大选后缩减议员的退休金。所以,不少政客选择了“走穴”。德国前总理施罗德除接下瑞士出版集团Ringier的顾问工作,还曾出任俄罗斯东海天然气集团的董事会主席,媒体估计后一职务年薪在20万~100万欧元之间。梅杰1997年卸任首相后,英国儿童板球俱乐部任命他为首位非球员队长;梅杰在商场上也春风得意,每年到各地演讲和受聘到企业任职的收入都在100万英镑以上。布莱尔2007年卸任后的首份工作是中东问题“四方”特使,这份工作后来被证实是有酬劳的,布莱尔为此辞掉了下院议员职务。到2009年底,布莱尔靠走穴赚了1500多万英镑,其中包括出书所得版税、全球巡回演讲的收入,以及苏黎世金融服务集团、摩根大通、科威特王室和韩国UI能源公司等支付的咨询费。2010年,布莱尔又接受了美国考斯拉风险投资基金和伦敦一家对冲基金的聘任。英国议员诺曼·贝克讽刺道:“很显然我们的前首相身上已经挂了‘出售’的牌子……他正在从伊拉克战争时建立起来的关系中收获个人利益。”还有人批评布莱尔利用英国前首相的福利待遇为自己的私人支出埋单。

尽管前首相走穴到商界如鱼得水,但英式民主体制的特色之一,是国家对于旧日政客“人走茶凉”的坚持。不论是政客本身还是民众,他们均相信“酒店关门我就走”的道理,甚少恋栈权位。即使丘吉尔最后带领保守党的“酒店”重新开门,亦只是民众对其领导能力的再次肯定,并非其恋栈权位的结果。

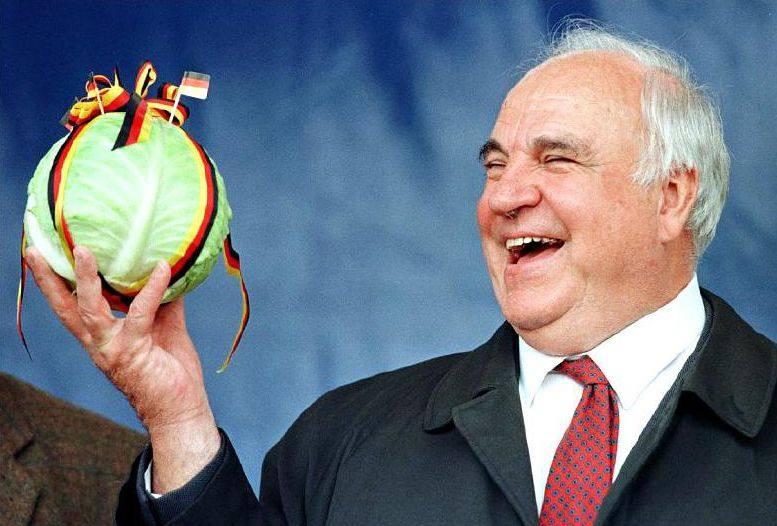

诚然,愈是有影响力的政治人物,在国内的评价也愈分化。以2013年去世的撒切尔夫人为例,现首相卡梅伦视之为拯救了国家的英雄;著名的左翼导演Ken Loach却认为她是撕裂近代英国社会的元凶。而战时首相丘吉尔的战后最佳首相的支持率,更比他当时的接任人工党艾德礼及另一位工党首相布莱尔为低,仅排名第六。事实上,对于这些“国父级”的领袖凉薄并不是英国的专利,不少欧洲国家的领导人在下台后也要为在位时的问题背书,接受民众的批评同时更要遭到法庭的挑战。两德统一之父科尔,就曾因非法募捐而几乎要上庭接受审判,但借着缴纳巨额罚款而免受囹圄之苦。捷克民主之父哈维尔,虽然得到国会以“法律”形式表扬他对捷克的贡献,但在去世两年之后的今天,捷克民众却希望与这位开创捷克民主时代的剧作家“保持一定距离”。也许捷克枢机主教杜卡的言论最能代表西方社会对于政治领袖的立场:“我们活在当下而非历史。捷克的民众不会忘记哈维尔的道路,但当下的社会却仍与他心中的理想国有很大的差距。”

不少西方学者分析欧洲政坛后得出的结论是:祛除政权对于领袖的崇拜。正如丘吉尔的名言“对政治领袖无情是伟大民族的标志”,一个民族要真正地崛起,如何走出领袖崇拜,就旧日领袖的功过作公正评价至关重要。

然而,自欧洲政治慢慢走向一体化,欧盟便成为国内退下来的领袖延续其影响力的平台。在欧盟影响力远低于主权国家之时,欧洲政治只是国内政治的副产品,例如欧洲议会的选举不论是投票率或是重要性均比不上国内选举,或只是国内政治的中期检讨。但欧洲单一市场的出现,欧元的创立及进一步的经济金融整合,以及欧洲理事会自《里斯本条约》后设立了常任主席一职,令不少国家领袖均视欧盟的高薪职位为政治阶梯的下一步。例如前港督彭定康在香港回归后担任欧盟委员会对外事务专员一职,亦曾被提名为欧盟委员会主席人选之一,此外布莱尔及萨科齐亦有传为首任欧洲理事会主席的人选。事实上,欧洲理事会现任主席范龙佩亦是比利时的前首相,现任欧盟委员会主席巴罗佐则曾是葡萄牙总理,足证在国内退下来的领袖也可在欧洲政治舞台上找到第二春。

事实上,欧洲退下来的领袖借“欧洲平台”维持影响力甚至“干政”,似乎慢慢被制度化,其中一个以此挂帅的正是“欧洲领袖网络”。这个网络网罗了多名前首相及高级官员,如前欧盟对外高级代表索拉纳、叶利钦时代的外长伊万诺夫,任期最长的非工党挪威首相邦德维克等,并就世界议题及欧盟管治多次发表意见。例如在去年9月及12月曾发动两次大规模的联署,要求欧盟当局严格执行对以色列殖民区的政策指引,以及重审欧盟当下的外交政策,对时任“欧盟外长”阿什顿构成一定压力。随着欧洲政经决策权因应外交内政形势的转变而慢慢上缴到布鲁塞尔,欧洲政治也许才是国内领袖政治舞台的终站。

当然,透过巡回演讲或企业事业维持个人影响力,或借接班人力求东山再起的亦不少,意大利前总理贝卢斯科尼可算当中的佼佼者。而与“法兰西第五共和国的创建者”戴高乐同时期的阿登纳,4次出任西德总理,在任共14年,87岁才退休;离世38年后,德国电视二台评选他为最伟大的德国人,领先于马丁·路德和马克思—这是欧洲盖棺之论中不多见的高度肯定。须知在民主及历史的洪流中,政治领袖更多只是社会的过客,如东德共产党的总书记昂纳克,作为柏林墙的死硬维护者病逝于流亡阶段,在日渐消失的东德意识中早已被人遗忘,即使从德国国会选举结果中我们看到了东德的影子,但昂拉克的事迹却只留在围墙画廊之上,以及《快乐的谎言》的故事内。