TTG岩套的成因及其形成环境

吴鸣谦,左梦璐,张德会,赵国春

中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京, 100083

内容提要: TTG岩套是一类包含了三种岩性的岩石组合, 即英云闪长岩(tonalite)-奥长花岗岩(trondhjemite)-花岗闪长岩(granodiorite)。TTG岩套的规模在太古宙最大,是早期陆壳的主体且在各地质历史时期均有发育。该岩石组合是岩石学定名,多数样品的地球化学特征相似: 富Na,高Al2O3(平均>15%),低Mg、Ni、Cr,富集LREE、亏损HREE、高Sr、低Y、低Yb且无明显的负Eu异常。其微量元素特征与Adakite(高锶低钇中酸性岩,“埃达克岩”)类似。目前多数学者认同其为变玄武质岩石部分熔融后的熔体,主要争论在于其源岩的变质程度。笔者认为TTG岩套的源区不应局限于某个变质相,而是涵盖了较大的P-T范围。对于其形成环境的探讨,笔者认为应该以地球演化不同时期的地球动力学背景为前提,盲目地“将今论古”是不合理的。本文在总结前人研究成果的基础上提出3.8Ga之前的TTG岩套可能是在板块构造未启动的非俯冲条件下形成的;3.8~1.9Ga的TTG岩套产生在发育俯冲式板块构造且板块构造具有间歇式特点的背景下,此时可能既存在非俯冲环境下产出的TTG岩套也存在俯冲环境下产出的TTG岩套,而且其产出应该具有幕式特征;古元古代之后的TTG岩套可能无一例外均是俯冲板片熔融的产物。

TTG岩套是一类包含了三种岩性的岩石组合, 即英云闪长岩(tonalite)—奥长花岗岩(trondhjemite)—花岗闪长岩(granodiorite)。TTG岩套的系统研究工作始于上世纪70年代(Anhaeusser et al., 1969; Bliss and Stidolph, 1969),因为这类岩石构成了地球早期陆壳的主体,所以,TTG岩套成因研究是揭示早期地球演化特点的钥匙(Condie, 2005a,b; Rollinson, 2009;张旗和翟明国, 2012)。

太古宙陆壳主要包括两类岩石:高级变质岩区内的灰色片麻岩以及普遍变质到绿片岩相的绿岩带(郭安林, 1988; Windley, 1995)。古老克拉通(如南非Kaapvaal克拉通;澳大利亚Pilbara克拉通等)内的TTG岩套产于高级变质岩区,是区内最主要的岩石类型(Gill,2011),岩石普遍遭受强变质,并发生揉皱和混合岩化。据统计,在南非Kaapvaal克拉通,太古宙TTG岩套约占74%,在澳大利亚Yilgarn克拉通,太古宙TTG出露面积超过克拉通总面积的50%(张旗和翟明国,2012)。然而,早先从事前寒武纪研究的学者把主要精力放在对绿岩带的研究上(绿岩带中的科马提岩与Ni—Cu铂族元素矿床以及条带状硅铁建造密切相关),故而长时间地忽略了这类与成矿关系不密切的岩石组合。直到Jahn 等 (1981)正式命名这类岩石学上由英云闪长岩(Tonalite)—奥长花岗岩(Trondhjemite)—花岗闪长岩(Granodiorite)组成的岩套为TTG之前,各国学者习惯称其为“灰色片麻岩海(Sea of grey gneisses)”。值得一提的是,TTG岩套的出露并不局限于太古宙或冥古宙,其在元古宙和显生宙也具有一定规模,这意味着TTG岩套是十分“长寿”的一类岩石组合,其演化特征可以反映地球的演化史。然而,关于其成因和形成环境等问题的解释仍存在争议,尤其是太古宙或冥古宙的TTG岩套更是被视为地球演化的一大谜团。TTG岩套的研究至今已四十多年,本文在总结前人丰硕成果的基础上,探讨其成因及可能的形成环境,并联系板块构造的起源分析二者之间的关系,希望能为TTG以及地球演化历史的研究提供一些新的思路。

1 什么是TTG?

1.1 TTG岩套的岩石—矿物学特征

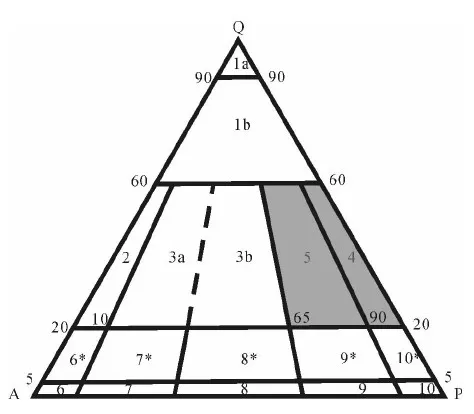

英云闪长岩(Tonalite):主要由石英和中性斜长石组成,含有少量黑云母和角闪石,在QAP图解中的投影点落入图1中的区域5。 奥长花岗岩(Trondhjemite):即淡色英云闪长岩(leucotonalite),主要由钠质斜长石和石英组成,正长石含量低,几乎不存在黑云母以及角闪石等暗色矿物,在QAP图解中的投影点落入区域5。 花岗闪长岩(Granodiorite):主要由石英和钠质斜长石组成,碱性长石以及暗色矿物含量较少,在QAP图解中的投点落入区域4(Gill, 2011; Le Maitre and Walter, 2002)。

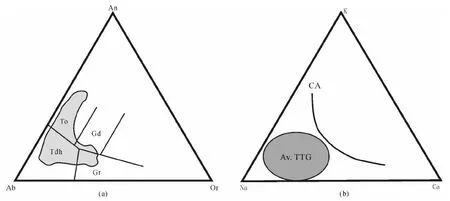

图2 (a) 标准化An(钙长石)—Ab(钠长石)—Or(正长石)图解;(b) TTG岩套在K—Na—Ca三角图上的投点位置Fig. 2 Normalized An(anorthite)—Ab(albite)—Or(orthoclase) diagram (a) and plot positions of TTG suites in K—Na—Ca triangular chart (b) 图中灰色区域为全球TTG岩套的平均投影点位置(原图据O’Connor, 1965),转引自Rollinson, 2009)。To—英云闪长岩;Tdh—奥长花岗岩;Gd—花岗闪长岩;Gr—花岗岩 CA为钙碱性曲线,演化的岩浆会越来越富钾,而TTG岩套没有表示出此特点(数据引自Martin et al., 2005; Condie, 2005b) grey zones are average plot positions of TTG suites (after O’Connor, 1965, modified by Rollinson, 2009). To—tonalite; Tdh—trondhjemite; Gd—granodiorite; Gr—granite CA trend is a calc—alkaline line indicating evolved magma showing a K-rich trend but that trend is not obvious in TTG suites(Data from Martin et al., 2005; Condie, 2005b)

图1 QAP图解,TTG岩套的矿物学投图主要落入 4和5两个区域(据Le Maitre and Walter, 2002)Fig. 1 TTG suites are primarily in zone 4 and zone 5 according to QAP classification graph (after Le Maitre and Walter, 2002)

图2a是O’Connor (1965)对TTG岩套按照CIPW—标准矿物的分类,也是判断该岩套的最有效方法( 邓晋福等, 2004; Rollinson, 1993; Rollinson, 2009)。有意义的是,TTG岩套中往往出现岩浆成因的绿帘石,指示岩浆的结晶作用在中—下地壳部位就已经开始(Schimidt, 1996, 2004)。鉴于TTG岩套在命名时强调其为岩石学分类,因此,笔者认为在判断样品是否为TTG岩套时,首先应进行岩石—矿物学判别。

1.2 TTG岩套的地球化学特征

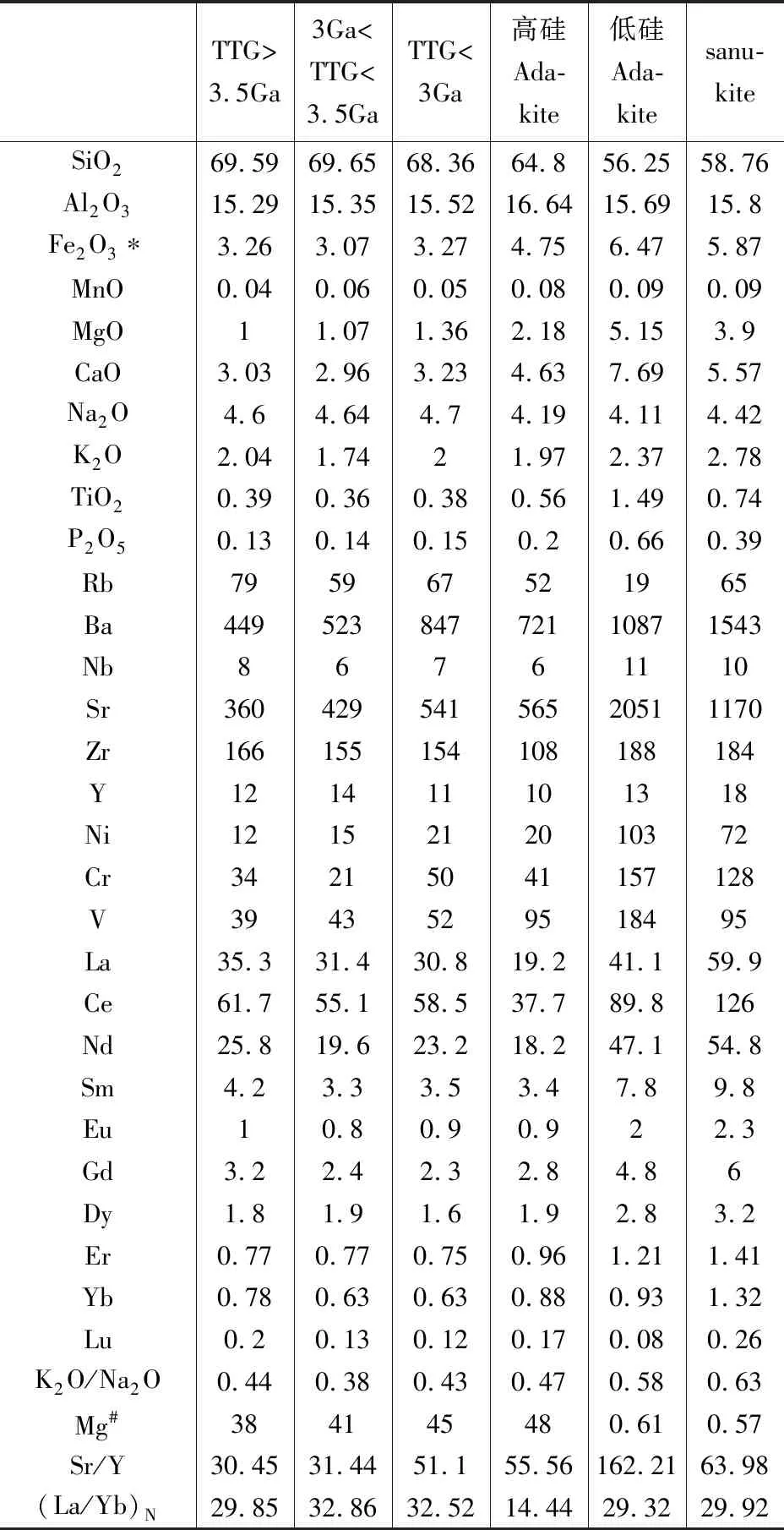

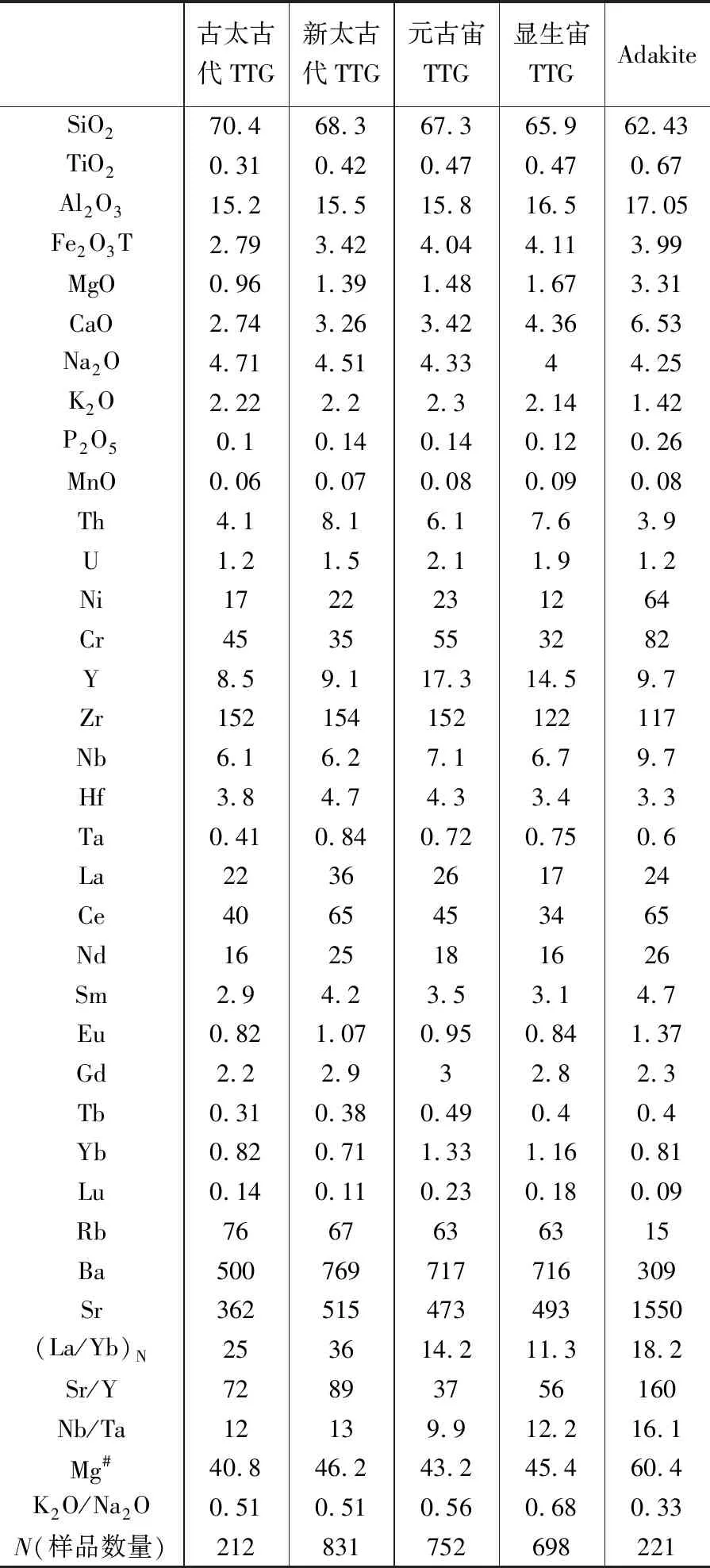

由表1和表2可以看出, TTG岩套的SiO2含量多数高于65%,且全部为钠质(图2b),Na2O含量多数在3.0%~7.0%之间,K2O/Na2O比值<0.5,而且具有高Al2O3(平均>15%),低MgO、Ni、Cr等元素的特点。TTG岩套的微量元素蛛网图(图3a)和稀土元素配分曲线(图3b)显示其富集LREE、亏损HREE、高Sr、低Y、低Yb、且无明显负Eu异常,暗示在岩浆分异过程中斜长石不作为残留矿物存在,残留矿物主要为角闪石和石榴子石。这样的残留相矿物组合为其打上了高压的“烙印”(Martin et al., 2005; Moyen and Martin, 2012; Kay, 1978; Defant and Drummond, 1990; Peacock et al., 1994; Rollinson and Martin, 2005)。需要注意的是,Moyen (2011)在系统整理部分学者有关TTG岩套的地球化学数据时发现“TTG岩套”一词的使用存在被扩大化的现象,不同学者对其认识也存在差异。部分学者认为高级变质区内的花岗质片麻岩全部是TTG,然而,强烈的变质变形以及片麻岩的深熔作用导致这些片麻岩是多种岩石类型的混合产出,其中包括部分钾质花岗岩和斜长岩,甚至一些角闪岩和变泥质岩都被笼统地划归为TTG(Anhaeusser and Robb, 1983; Martin and Moyen, 2002; Steenfelt et al., 2005; Champion and Smithies, 2007),然而这些“假TTG”并不具有上述地球化学特征。此外,存在少量TTG样品(10%左右)未表现出上述典型的地球化学特征,主要表现为Al2O3<15%、轻重稀土分异不明显且具有负Eu异常。Arth and Hanson(1975)称这样的“非典型TTG”为“低Al2O3型TTG”,而具有典型地球化学特征的TTG则为“高Al2O3型TTG”。关于这类特殊的“低Al2O3型TTG”将在下一节继续讨论。笔者等在此说明,除特别标注外,后文中提到的TTG岩套都是符合岩石学—矿物学特征的高Al2O3型TTG。

表1 不同时代的TTG岩套与高锶低钇中酸性岩(Adakite)的地球化学特征(据Martin et al., 2005)

Table 1 Geochemical features of TTG suites during different geological periods and Adakites(after Martin et al., 2005)

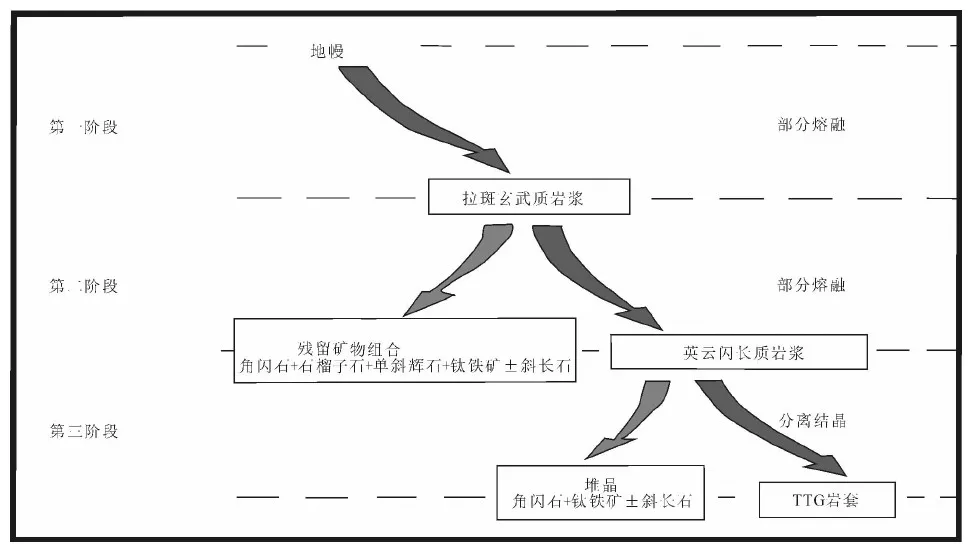

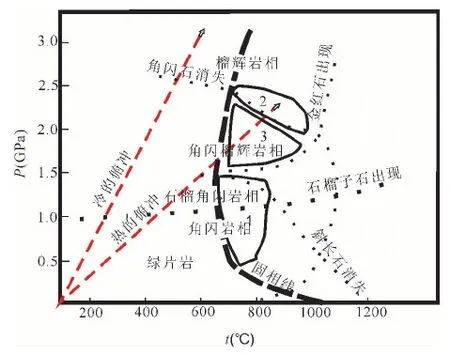

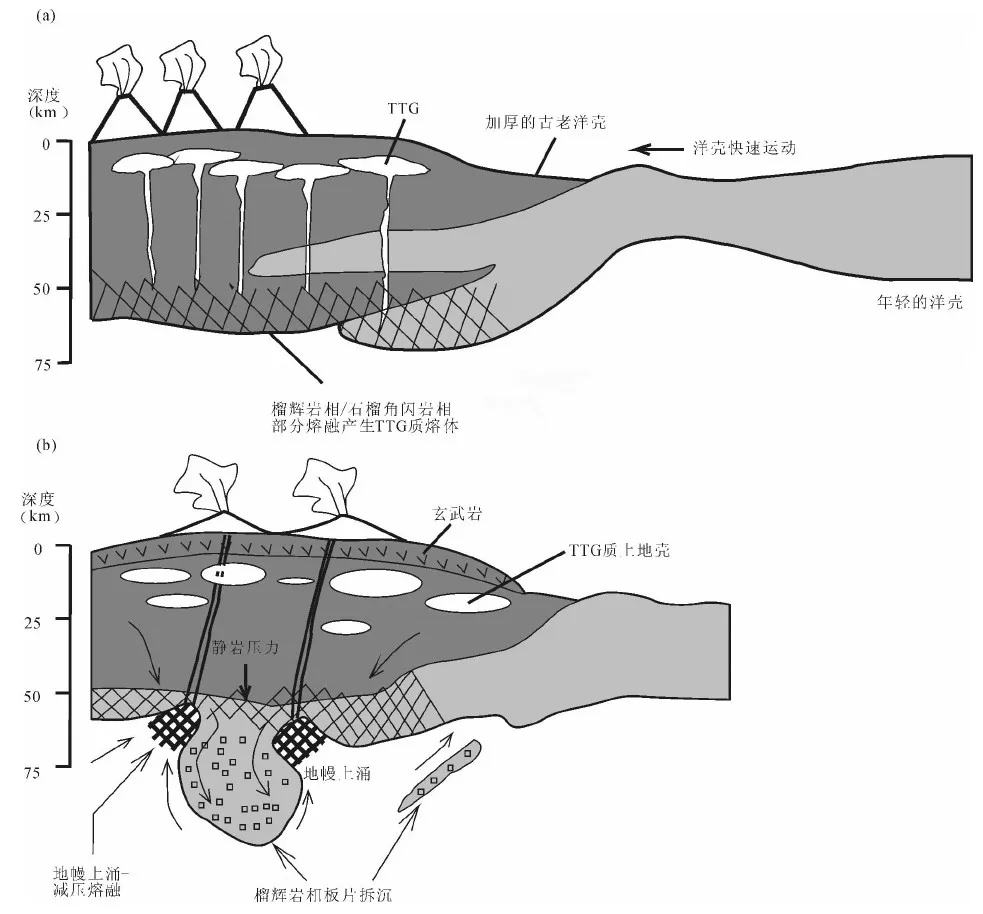

TTG>3.5Ga3Ga 表2 不同时代的TTG岩套与高锶低钇中酸性岩(adakite)的地球化学特征(据Condie, 2005b) Table 2 Geochemical features of TTG suites during different geological periods and adakites (after Condie, 2005b) 古太古代TTG新太古代TTG元古宙TTG显生宙TTGAdakiteSiO270.468.367.365.962.43TiO20.310.420.470.470.67Al2O315.215.515.816.517.05Fe2O3T2.793.424.044.113.99MgO0.961.391.481.673.31CaO2.743.263.424.366.53Na2O4.714.514.3344.25K2O2.222.22.32.141.42P2O50.10.140.140.120.26MnO0.060.070.080.090.08Th4.18.16.17.63.9U1.21.52.11.91.2Ni1722231264Cr4535553282Y8.59.117.314.59.7Zr152154152122117Nb6.16.27.16.79.7Hf3.84.74.33.43.3Ta0.410.840.720.750.6La2236261724Ce4065453465Nd1625181626Sm2.94.23.53.14.7Eu0.821.070.950.841.37Gd2.22.932.82.3Tb0.310.380.490.40.4Yb0.820.711.331.160.81Lu0.140.110.230.180.09Rb7667636315Ba500769717716309Sr3625154734931550(La/Yb)N253614.211.318.2Sr/Y72893756160Nb/Ta12139.912.216.1Mg#40.846.243.245.460.4K2O/Na2O0.510.510.560.680.33N(样品数量)212831752698221 图3 (a) TTG岩套和高锶低钇中酸性岩(Adakite)的微量元素蛛网图;(b) TTG岩套和高锶低钇中酸性岩 (Adakite)的稀土元素配分图解(数据引自表2,原始地幔和球粒陨石标准值引自Sun and McDonough, 1989)Fig. 3 (a)Normalized characteristics of trace elements in TTG Suites during different geological periods with modern adakites as a comparison;(b)Normalized characteristics of rare earth elements in TTG Suites during different geological periods with modern adakites as a comparison (Data from Table 2, primitive mantle and chondrite standards after Sun and MnDonough, 1989) 从20世纪70年代开始,一些学者尝试探讨TTG岩浆的成因,其中有影响力的是以下4种假说: (1) 认为TTG是含水变玄武岩部分熔融后的残留相(Arth and Hanson, 1975; Arth, 1979)。这种观点建立在太古宙地球比现在更热,地温梯度更高,以至于玄武质岩浆达到75%以上的熔融程度,并形成大面积的TTG质堆晶。但是自然条件下很难达到如此高的熔融程度,因此该假说在日后逐渐被摒弃(Martin et al., 2005)。 (2)认为TTG岩浆可以是地幔直接部分熔融形成的,并普遍遭受了后期流体的交代(Peterman and Barker; 1976),然而这一过程无法形成TTG岩套普遍具有的高La/Yb比值和低HREE的稀土元素配分特征(Jahn et al., 1981, 1984)。 (3)认为太古宙杂砂岩部分熔融可以形成TTG质岩浆(Arth and Hanson, 1975),然而这一假说却无法解释为何TTG岩套全部富钠。 (4) 认为TTG熔体来自变质到榴辉岩相或石榴角闪岩相的含水玄武质岩石的部分熔融(Arth and Hanson, 1975; Condie and Hunter, 1976; Condie, 1981; Jahn et al., 1981, 1984; Martin, 1986, 1987; Ellam and Hawkesworth, 1988)。Martin (1993)在此基础上提出TTG岩套的三阶段成因模型(图4)被认为是目前最合理的成因模型。从图5可以看出,这一模型把TTG熔体的产生条件限制在1、2和3三个区域,这三个相区域都可以满足残留相中石榴子石稳定存在,斜长石不存在或微量存在的条件。 图4 形成TTG岩套的三阶段模型(据Moyen and Martin, 2012)Fig. 4 The 3-step model of forming TTG Suites (after Moyen and Martin, 2012) 第一阶段:地幔部分熔融形成拉斑玄武质岩石; 第二阶段:变质到榴辉角闪岩相或榴辉岩相的玄武岩部分熔融形成英云闪长质母岩浆,残留相为角闪石+石榴子石+单斜辉石+钛铁矿±斜长石; 第三阶段:母岩浆分离结晶形成TTG岩套,堆晶为角闪石+钛铁矿±斜长石 Stage1: partial melting of mantle to produce tholeiitic rocks; Stage 2: partial melting of metamorphosed to garnet amphibolites or eclogites to produce tonalitic magma, with the residue composed of hornblende +garnet +clinopyroxene +ilmenite+plagioclase; Stage3: parental magmas undergo fractional crystallization to form TTG suites with the accumulation of hornblende +ilmenite+plagioclase 图5 含水玄武岩部分熔融温度—压力相图 (据Xiong Xiaolin et al., 2005)Fig. 5 The P—T phase graph of partial melting of wet basaltic protoliths(after Xiong Xiaolin et al.,2005) 本世纪初,众多学者开始关注TTG岩套中普遍出现的Nb/Ta比值的负异常,并通过大量岩石学模拟实验来探寻形成这一特征的根本原因。Nb—Ta是“孪生兄弟”,具有相同的电价(+5)和离子半径(0.064 nm)以及相似的电负性(Nb为1.6,Ta为1.5),故在地质过程中具有非常相似的地球化学行为(Shannon and Prewitt, 1969)。Foley 等 (2002)认为TTG岩套出现的Nb/Ta负异常一定发映出残留相中的某种或某几种矿物具有DNb>DTa的特点,并提出角闪石(DNb>DTa)是必要的残留矿物而金红石(DNb 笔者认为,Nb—Ta对于约束源区性质的重要性毋庸置疑,但是,并不是每一件TTG样品都表现出Nb—Ta的强烈解耦,从根本上说,决定Nb/Ta比值的最重要因素是源区的Nb—Ta含量,Foley和Rapp等学者在实验中选用的物质本身在Nb—Ta含量和Nb/Ta比值上就颇为不同,其结果的差异可能也是源区性质的反应(张旗等, 2008a)。 此外,上述研究都没有充分重视TTG岩套的岩石学本意,且忽略了上文提到的低Al2O3型TTG的存在。虽然这类样品是少数,但是其对源区的约束仍十分重要:只有当TTG熔体与以斜长石为主的残留矿物平衡时,熔体才会表现出低Al2O3、Eu负异常以及不明显的轻重稀土分馏等特点(Rapp and Watson, 1995)。因此,有10%左右的TTG熔体起源于更浅的深度,在该深度下,斜长石稳定存在,且残留相中缺乏石榴子石。这意味着TTG岩套的源区可能涵盖了很大的P—T范围。同时,笔者认为Moyen(2011)的分类方案应得到重视:划分TTG岩套为高压、中压和低压三个系列,高压系列显示出的地球化学特征是重稀土(HREE)非常亏损,低Nb、Ta以及高Sr,指示其残留相中含有大量石榴子石、少量金红石、但不含斜长石;低压系列显示出的地球化学特征是重稀土(HREE)相对富集,Nb、Ta含量也较高,Sr含量相对低于高压系列,指示其残留相中仍然存在斜长石,石榴子石含量不高(或不存在)且一定没有金红石;中压系列的地球化学特征介于前两者之间。这样的分类比之前的按照Al2O3含量进行的分类更为直观、全面。 近年来,一些学者开始探讨TTG岩套与Adakite(具高锶低钇等特征的中酸性岩类, 亦有音译为埃达克岩)的关系,围绕“是否可以用Adakite反演TTG岩套”的讨论至今仍无共识(Martin, 1999; Condie, 2005; Smithies, 2000, 2003, 2007, 2009; Martin et al., 2005; Rollinson and Tarney, 2005; Rollinson, 2009)。 在此,笔者强调Adakite与TTG岩套的两点最为显著的区别: ① Adakite可以是火山岩也可以是与火山岩地球化学性质等同的侵入岩(plutonic equivalents),而TTG岩套只能是侵入岩;② Adakite可以是钾质岩石也可以是钠质岩石,而TTG岩套只能是钠质。 Castillo (2006,2012)在其文章中明确指出Adakite应该具有:SiO2≥56%,Al2O3≥15%,Na2O>3%,Sr>300μg/g,Y<10μg/g,Sr/Y>20,Yb<1μg/g,La/Yb>20等地球化学特点。从表1、2和Castillo的定义可以看出,Adakite和TTG岩套均表现出富铝、富钠、富大离子亲石元素和亏损高场强元素等特点。 Smithies (2000)率先质疑Adakite与TTG的“亲缘关系”,认为TTG岩套缺乏低硅样品,而Adakite的SiO2变化范围较大,此外,Adakite在Mg#、Ni、Cr等元素指标上的变化也很大,二者在上述元素的地球化学特征上出现解耦。然而,Martin 等(2005)把Adakite划分为高硅(HAS)和低硅(LSA)两个系列(表1),并认为高硅Adakite的地球化学特征与TTG岩套类似而低硅Adakite是高硅Adakite熔体与地幔楔平衡后的熔体,显示出更多的幔源岩浆特征,与TTG岩套差别较大。这样的分类很好地回应了Smithies的质疑。然而张旗等(2008a)指出Martin等人的分类混淆了Adakite与Sanukitoids(富镁火山岩,赞岐岩),并指出低硅Adakite就是Sanukitoids,而所谓的高硅Adakite才是Adakite,且Adakite与TTG岩套是完全可以进行对比的。有关上述问题的争论至今仍未能达成共识。笔者等在此注明,接下来的讨论中,我们谈到的Adakite是指在地球化学特征上符合Castillo(2006, 2012)定义的Adakite,它们在地球化学特征上与TTG岩套十分相似,二者完全可以进行对比。本文的讨论并不涉及上述争论。 Adakite最初的定义明确指出了其产出环境为弧环境(岛弧或大陆边缘弧)(Defant and Drummond, 1990),嗣后却争议不断:先是有学者陆续报道了北美、南美以及新西兰地区的中生代和新生代花岗类岩石具有类似Adakite的地球化学特征,而同位素地球化学的研究结果揭示其源区为加厚地壳底部的含水玄武质岩浆(Kay et al., 1991; Atherton and Ptford, 1993; Petford and Atherton, 1996);随后在中国华北地区也报道了大量非俯冲成因的却具有Adakite地球化学特征的侵入岩和火山岩(陈斌, 2002; 刘红涛等, 2002; Yang et al., 2004; Guo et al., 2006;李伍平, 2006; Jiang et al., 2007; 张旗等, 2008b; 吴鸣谦等, 2014)。各国学者逐渐意识到具有此类独特地球化学特征的岩石并不仅仅局限于俯冲环境。因此,Adakite并不囿于其被首次提出时的构造环境,转而表现出仅仅被地球化学特征约束的特点。 张旗等(2008a)认为Adakite的形成环境主要有两种:俯冲环境下俯冲板片熔融(包括板片初始熔体和流体与地幔楔发生交代后平衡的熔体)以及挤压造山环境下的下地壳熔融(包括古老的加厚下地壳熔融和拆沉后新生的下地壳熔体)。纵然此分类被很多学者认为是对Adakite含义的扩大化(董申保和田伟, 2004; Moyen, 2011; Castillo, 2012; Moyen and Martin, 2012),但其几乎囊括了所有可能产生Adakitic熔体的构造环境,是目前相对全面的分类。 一些学者认为TTG岩套与俯冲成因的Adakite相同,也是俯冲板片熔融的产物(e.g. Martin, 1999; Defant and Drummond, 1990; Drummond et al., 1996; Foley et al., 2002);另一些学者则认为TTG岩浆并非俯冲成因,而是镁铁质下地壳部分熔融形成,其成因与加厚地壳底部岩石部分熔融形成的Adakite熔体类似(e.g. Smithies, 2000; Smithies et al., 2003, 2009)。这些假说的成立都要建立在地球体系是几乎一成不变的基础上。众多的地质事实让我们意识到,只存在均变的地球系统是不存在的。近年来很多学者开始质疑:在板块构造的启动时间尚不明确的前提下,能否简单地使用“将今论古”反演TTG岩套的形成环境呢(张旗和翟明国, 2012; Stern, 2005, 2008; Witze, 2006; Condie and Kroner, 2008)?因此,在思考这类问题时必须深刻了解不同时期的地球动力学背景,以明确TTG岩套在地球演化不同时期的不同的形成环境。 Defant and Drummond (1990)认为太古宙地温梯度更高,板片俯冲并发生熔融所需要的条件更易达到,因此太古宙具备形成大面积TTG岩套的绝佳条件;Martin (1999)认为TTG岩套出现的相对于Adakite更贫Mg、Ni、Cr的现象代表其形成深度比Adakite更浅,间接反映出太古宙地热梯度更高,这同时可以解释为何TTG岩套普遍比Adakite更贫Sr。然而,仅仅通过地球化学特征来推测岩石的形成环境是有风险的。譬如,富集大离子亲石元素(LILE)和亏损高场强元素(HFSE)是弧岩浆的典型特征,而这样的地球化特征并不具有弧环境的专属性(e.g. Pearce and Peate, 1995; Moyen and Martin, 2012)。因此,TTG岩套的形成环境是否和Adakite一样,不局限于弧环境呢?回答这一问题,我们必须要明确板块构造的启动时间。 目前已知最古老的TTG岩套是在加拿大北部地区出露的Acasta花岗质片麻岩,锆石U-Pb年龄为4.031±0.003Ga(Bowring and Williams, 1999)。Wilde 等 (2001)在澳大利亚西部Jack Hill地区测得年龄为4.404±0.008Ga的碎屑锆石,这些碎屑锆石中含有一些钾长石、斜长石、黑云母和白云母的矿物包裹体,而且锆石的稀土元素配分曲线指示其最可能为花岗类岩石中的锆石,其母岩浆很可能为TTG质。因此,很可能在4.4 Ga以前,TTG岩套已经在地球产出。4.4Ga之前,地球会存在板块构造吗? 地球是太阳系四个硅酸质行星 (地球、金星、水星和火星) 中唯一发育板块构造的星球,其它三个行星的岩石圈目前处于静止盖层模式下(stagnant lid) (Moresi and Solomatov, 1998; O’Neill et al., 2007)。在静止盖层模式下,板块同样会发生平错和分离,并伴随着地幔柱的活动发育大量岩浆岩(金星现在正处在这样的过程中),然而这种过程并不能导致俯冲作用的发生。我们必须明确板块俯冲和板块分离/平错是迥然不同的,也正因为如此,Stern(2007,2008)认为地球目前的板块构造被称作“俯冲式板块构造”更为合适。俯冲的必备条件是岩石圈重力失稳,即只有当岩石圈足够冷并产生足够的反向浮力,板块才能发生俯冲。以目前对冥古宙地球的了解程度,我们根本无法确定俯冲式板块构造确切的启动时间,但基于上述理论认识,多数学者认为板块俯冲的发生不会早于3.8Ga(Condie and Pease, 2008),所以年龄大于3.8Ga的TTG岩套可能不是弧岩浆岩。在一个星球形成的初期,一定会经历一段岩浆海时期,这个阶段会导致星球的散热极快,在几个百万年内就可以通过结晶作用固结形成一个初始壳并可能形成微板块(platelet)(Ernst, 2007, 2009)。笔者认为,如果地球在约4.5Ga之前经历了一次“造月事件”(Stevenson, 2008),那么这次事件结束之后,地球会在4.5~4.4 Ga由岩浆海演化形成初始陆壳,如果此结论正确,年龄为4.4Ga的碎屑锆石很可能是初始陆壳中的锆石。上述结论同时与锆石Ti温度计的计算结果吻合(Watson and Harrison, 2005)。因此,在4.35~4.0Ga形成的原始地壳与现在类似,也是通过源岩低程度部分熔融形成的。那么,在俯冲式板块构造尚未发生的前提下,陆壳又是如何产生的呢? 图6 形成TTG岩套的巨厚洋壳平板俯冲环境卡通示意图(据Smithies et al., 2003,修改)Fig. 6 The cartoon of flat—thrust related thick oceanic crust forming TTG suites (modified after Smithies et al., 2003) Smithies 等 (2003) 认为在俯冲式板块构造发生之前,TTG岩套的产出环境为“巨厚洋壳平板俯冲环境”(图6)。该理论的核心在于冥古宙和太古宙早期,地幔潜能温度高,洋脊玄武岩溢流速度更快,形成巨厚的洋壳,然而相对热的洋壳具有更小的密度,不能产生反向浮力并发生俯冲,因此新生洋壳对古老洋壳进行长时间水平方向挤压,并伴随着底部流变发生大规模熔融,这一模型与现在的加厚下地壳岩石部分熔融相似而且能够很好地解释地球早期TTG岩套表现出的低Mg#(组分中没有地幔楔的贡献)特征与TTG岩套大规模产出的地质事实相符。因此可能是TTG岩套早期产出环境的真实写照。 俯冲式板块构造本质上是地球的一种特殊的散热方式,之后的地球会通过壳—幔循环而不断降温。地幔的不断降温会导致洋中脊的喷溢速度减慢,当新生的玄武质岩浆在其喷口处固结后,洋中脊就会发生闭合,并导致板块构造运动的停滞,地球会进入静止盖层阶段(Sleep, 2000)。但是这样的状态可能不是永久性的,因为地幔中的放射性元素(U、Th、40K等)会通过衰变产生大量的热,并导致地球不断升温,板块构造可能会再次发生(Stern, 2007)。这意味着板块构造理论上可以是间歇性的,而可持续发生的板块构造要求地球处于产—放热平衡状态。现代的大洋岩石圈年龄约100Ma(Parsons, 1982),且现在的大洋岩石圈板块产生反向浮力的时间大概为20~40Ma(Stern, 2002),因此板块俯冲可以持续发生。 钾质花岗岩的出现标志着地壳的成熟,指示俯冲的发生,鉴于地球自3.1Ga开始就已经出现钾质花岗岩(邓晋福等, 2004; Goldfarb et al., 2010),我们更愿意相信自3.1Ga开始,俯冲式板块构造已经在地球出现。然而俯冲的直接证据是蛇绿岩套、蓝片岩以及超高压变质地体,但在该时期,我们缺乏这些切实证明俯冲式板块构造已经发生的证据,因此,板块构造的发生很可能是区域性的,小规模的甚至是间歇式的(Stern, 2005; 与Stern私人交流, 2013)。 事实上,已经有一系列证据表明俯冲式板块构造可能具有幕式特征:Moyen and van Hunen(2012)报道的加拿大Abitibi地区的TTG岩套可以分为三期,年龄为2740Ma的一期显示出“低压”TTG的特点,且与该地区发育的玄武岩和科马提岩为同期,暗示其成因可能与地幔柱相关;年龄为2710Ma的一期显示出“高压”TTG的特点,岩石为钙碱性系列,推测其熔融深度大,产出环境可能为俯冲环境;年龄在2710~2740Ma的一期TTG岩套既有“高压”系列也存在“低压”系列,推测在这段时期内,该区域出现“幕式俯冲构造”,且一次俯冲可能只能维持5~10Ma;Rollinson(2011)报道的Zimbabwe克拉通内的年龄为2740~2620Ma的TTG岩套具有类似的特征,可能反映了相似的“幕式俯冲”事件;Condie 等 (2009)通过测定大量碎屑锆石年龄数据发现2.45Ga~2.2Ga没有碎屑锆石出现,认为在长达250Ma的时间段内没有板块构造。 Stern(2005)和Moyen and Stevens(2006)认为1.9Ga之后发育的TTG岩套应该是俯冲环境下形成的,其源岩的熔融温度在900~1100℃左右,压力>1.5 GPa(深度为50km左右),指示地热梯度在20℃/km上下。这样的地球动力学条件在目前的俯冲背景下最易达到。这样的结论也能很好地解释了为何自元古宙以来,TTG岩套的规模越来越小,且其形成年代与俯冲发生的时间十分接近的地质事实。然而,此时的TTG岩套能否在加厚下地壳环境下产出呢?笔者认为随着地球的成熟,地壳的成分也变得复杂,虽然仍以玄武质岩石为主,但是变质杂砂岩、变质泥岩以及长英质(TTG岩套)组分也存在于源区中,这造成多数加厚下地壳底部岩石的部分熔融已经不是单纯的变玄武质岩石的部分熔融,源区的多样性导致具有原始的、富钠特征的TTG岩套很难继续在加厚下地壳条件下形成。因此,古元古代之后的TTG岩套可能归功于俯冲式板块构造。不可否认,在源区温压条件合适,且成分单一的非俯冲条件下,TTG岩套仍然可以产出。但是,目前没有古元古代之后的非俯冲成因的TTG岩套的报道。有关这方面的研究有待进一步工作的揭示。 (1) TTG岩套英云闪长岩(tonalite)—奥长花岗岩(trondhjemite)—花岗闪长岩(granodiorite)是通过岩石学方法判定的一类深成侵入岩组合,并构成早期陆壳的主体,该岩石组合没有特定的年代学约束,在地球的各个时期均有发育。在地球化学特征上多数样品具有富Na、(K2O/Na2O比值<0.5),高Al2O3(平均>15%),低MgO、Ni、Cr,富集LREE、亏损HREE、高Sr、低Y、低Yb以及无明显负Eu异常等特点。其微量元素特征与Adakite(高锶低钇中酸性岩,埃达克岩)类似。 (2) TTG岩套为含水变玄武质岩石部分熔融形成,其源岩所达到的变质相目前仍有争论。笔者认为其地球化学特征应该反映了一个较大的的熔融压力范围,Moyen的低压—中压—高压分类较为合理,可以作为TTG岩套的分类方案。 (3) 基于其在地球演化各个阶段均有发育的地质事实,应该结合不同地质历史时期的地球动力学条件来讨论它的形成环境,由于俯冲式板块构造的启动时间无法确定,笔者认为年龄大于3.8 Ga的TTG应该在“巨厚洋壳平板俯冲环境”下产出;自3.1Ga开始大量发育的钾质花岗岩可能代表俯冲式板块构造已经具有一定规模,直到1.9Ga之前,板块俯冲机制仍然不成熟,地球可能出现了多次俯冲式板块构造—静止盖层之间的模式转换,直到地球的产—放热达到平衡,板块俯冲才可以持续发生;古元古代之后的TTG岩套发育在俯冲式板块构造可以持续发生的大背景下,多数应该是俯冲事件的产物,加厚下地壳的环境应该很难形成TTG岩套。 致谢:邓晋福教授对初稿提出修改意见; 李旭平教授审阅了全文并提出修改建议; 笔者在此表示衷心的感谢。

1.3 TTG岩套的成因模型

2 TTG岩套的“亲戚”—Adakite

2.1 Adakite的地球化学特征

2.2 Adakite的源区和形成环境

2.3 用Adakite的形成环境反演TTG岩套

3 讨论:TTG岩套具有多样的形成环境?

3.1 板块构造的启动时间

3.2 板块构造是持续性的还是间歇性的

4 结论