大型土坡宽平台优化设计研究

陈国俊,王 浩,泮 俊,赵 耀,陈秀晖

(1.福州大学 环境与资源学院,福建 福州 350108;2.中国公路工程咨询集团有限公司中咨华科交通建设技术有限公司,北京 100195)

大型土坡宽平台优化设计研究

陈国俊1,王 浩1,泮 俊2,赵 耀1,陈秀晖2

(1.福州大学 环境与资源学院,福建 福州 350108;2.中国公路工程咨询集团有限公司中咨华科交通建设技术有限公司,北京 100195)

对一大型土坡加固设计的宽平台设置宽度、最优位置、多个宽平台组合方案及其实施效果进行优化分析,揭示了边坡宽平台分解效应的力学机理和演化规律,得出以下结论:通过在大型边坡中部设置宽平台,将其潜在整体剪切变形带分解成相对独立的非贯通剪切带,可将边坡整体失稳机制转化为被宽平台分割形成的若干块体的局部失稳,从而实现宽平台的分解效应;随着分解平台宽度递增,边坡整体稳定度稳步提高,当宽平台增至一定宽度以后,边坡稳定安全系数趋于稳定,可据此确定最优平台宽度;宽平台的高度位置选择在边坡中上部实施效果较显著,当宽平台位置过于靠下时常常难以发挥作用;多个宽平台组合效果与边坡坡体结构特征、宽平台的设置宽度、设置位置和设置个数等因素有关,实际工作中需要大量的计算对比综合确定;宽平台设置方案可以采用较少的加固工程量使边坡支护取得更好的实施效果,并且更有利于保证边坡实施过程中的安全。

大型边坡 稳定性 宽平台 分解效应

我国东南沿海丘陵山区广泛分布全风化花岗岩类风化壳,埋深1.5~40.0 m[1]。近年来,随着高速公路和高速铁路建设快速发展,为满足高等级线型设计要求,在巨厚层花岗岩或凝灰熔岩风化壳内大填大挖,形成较多50 m以上的大型土质边坡。这种边坡体积巨大,受施工过程扰动较大,由于常伴生施工工作面受限、锚固力不足等问题,尚难以提供与其规模相称的加固技术以实现对边坡稳定性的可靠控制[2-3]。因此,采用在边坡关键部位设置宽平台,以分解高大边坡,并加强边坡关键部位的变形控制,体现边坡防护“有的放矢、主次分明”的设计思路。

传统的路堑边坡设计一般采用分级挖方的方案,单级高度为8~10 m,级间设1~3 m平台。台阶的设置有利于边坡养护及地表排水,并可加强对崩塌落石的停积作用[4]。周应华等[5]对均质边坡分级开挖宽平台设计因子相关性和宽平台优选值进行了研究;言志信等[6]研究了多级平台宽度对边坡地震动力响应及破坏机制的影响。

总体而言,路堑边坡平台宽度的设计往往根据规范要求进行常规设定,较少就宽平台对边坡稳定性的影响和定量评价开展系统研究,本文以一大型土坡为例,开展宽平台设计方案优选分析和机理研究。

1 研究工点概况

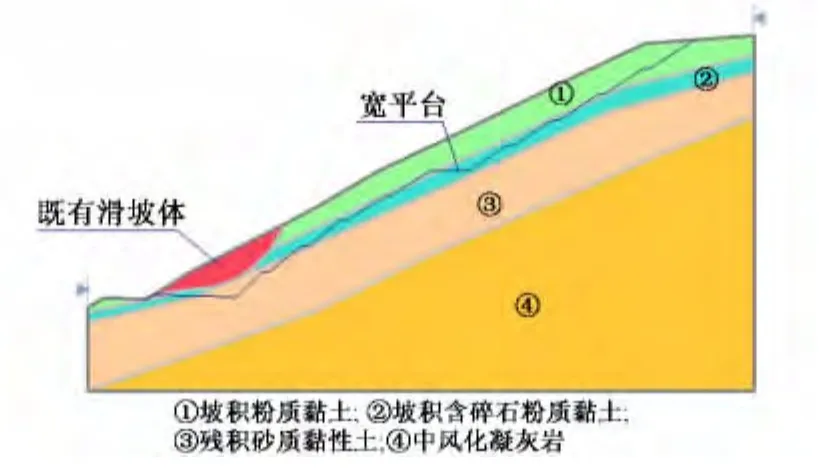

本文研究实例为典型丘陵坡地,地形概貌见图1。工程勘察查明场地土层主要是风化深度40~50 m的凝灰熔岩残坡积土。由于坡脚国道和民房建设的开挖作用,已形成小型路堑坍滑和较大规模的圆弧滑动,场地地质环境较为脆弱,边坡稳定性较差。

图1 边坡场区地形地貌

由于高速公路选线及坡脚省道改建需要,在边坡坡脚重新开挖,形成坡度25°~30°、总长约180 m、总高约110 m的大型土质边坡。为保证边坡处治方案合理可靠,设计单位采用室内试验和参数反演相结合的方法反复论证,确定了典型土层物理力学参数,见表1。

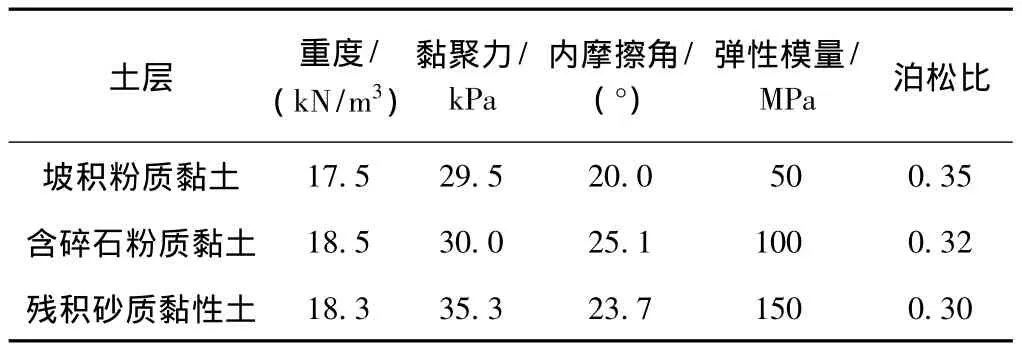

表1 边坡土层计算参数

在边坡坡形坡率设计的多方案计算论证中发现,采用工程类比法和相应规范提出的常规平台宽度及坡率建议值确定的边坡坡形,即使采用全坡面锚固设计也难以保证施工过程稳定及永久安全。因此,结合边坡地形特征提出了宽平台分解设计方案,确定了坡形坡率设计总体方案,如图2所示,采用了上缓下陡的折线坡形,分10级刷方。坡率设计为第1级1∶1.0,第2~3 级1∶1.25,第4 ~10 级1∶1.5。在常规平台2 m 宽度的前提下,在边坡中段第5级坡顶设置宽为12 m的平台,并利用挖方堑顶的宽缓台地将总高110 m的斜坡划分为上、中、下三段。

图2 边坡设计总体方案

2 宽平台分解效应研究

通常认为,边坡的台阶设置有利于排水、防护、加固系统的施工组织和养护作业,并有利于边坡施工期间降低局部变形破坏的影响。研究还发现台阶边坡比直线形边坡具有更好的整体稳定性,特别是在处理高边坡问题时,在坡体中部设计宽平台,可以将一个高边坡化解为两个以上相对独立的边坡段,控制边坡体积规模,以减少坡脚应力集中发展,达到分解高大边坡的目的[7]。宽平台的这种作用机制称为分解效应。

2.1 最优平台宽度的确定

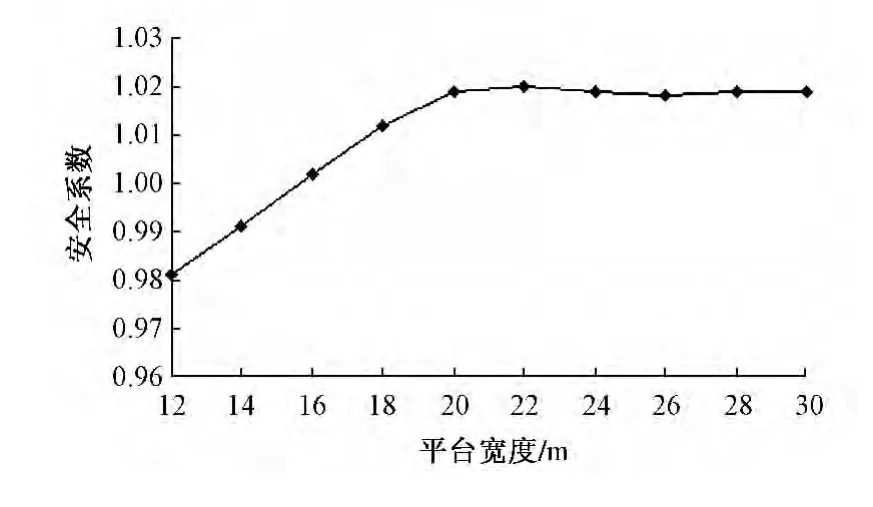

为进一步阐明宽平台设置对边坡整体稳定性的影响规律,本文采用具有分析边坡复杂多滑面全局搜索能力的模拟退火算法(Simulated Annealing Algorithm)开展不同宽度平台组合下边坡潜在滑面的快速搜索,在图2所示的边坡第5级坡顶设宽平台,起始宽度为12 m,并以2 m递增平台宽度,得到边坡稳定安全系数随平台宽度变化曲线,如图3所示。

图3 边坡稳定安全系数随平台宽度变化曲线

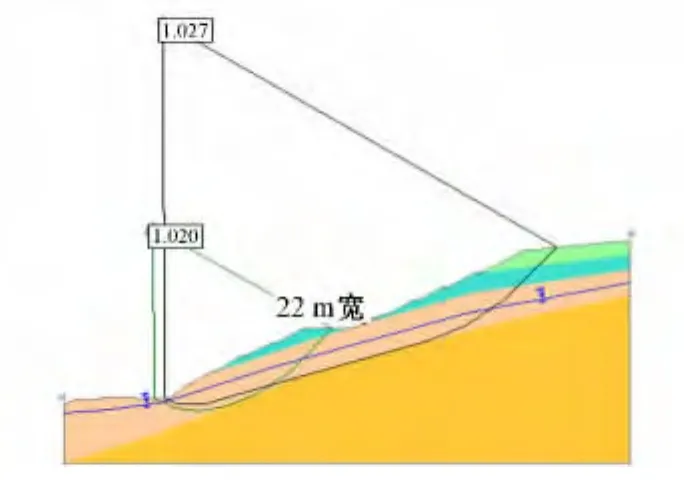

由图3可见,平台宽度与稳定安全系数的关系呈“双段线性”特征。当分解平台宽度<22 m时,随着平台宽度递增,边坡稳定安全系数Fs由12 m宽平台的0.98,呈近似线性增长趋势;当平台宽度增大至22 m时,Fs达到最大值1.02;进一步加宽平台后,边坡稳定系数略低于1.02,呈平稳波动状态。

当边坡平台宽度<22 m时,最不利滑面均表现为堑顶拉裂、沿基覆界面滑动和坡脚剪出的整体失稳;当平台宽度增大至22 m时,潜在最不利滑面转变为由坡脚向上延伸至宽平台中后部拉裂的下段坡体圆弧形破坏(如图4所示),为局部破坏面,稳定安全系数为1.02,相应由堑顶贯穿至坡脚的整体破坏面 Fs=1.027>1.02,即局部稳定性低于整体稳定性;平台宽度继续增大后,潜在最不利滑面均在宽平台下部的局部坡体内产生。

图4 22 m平台非圆弧稳定性分析

上述研究表明,当平台宽度增加至22 m时,潜在最不利破坏机制由边坡整体破坏转变为宽平台下段边坡的局部破坏,即使再增加平台宽度也无法有效提高边坡稳定性,体现了宽平台的分解效应,且22 m为该位置分解平台的最优宽度。

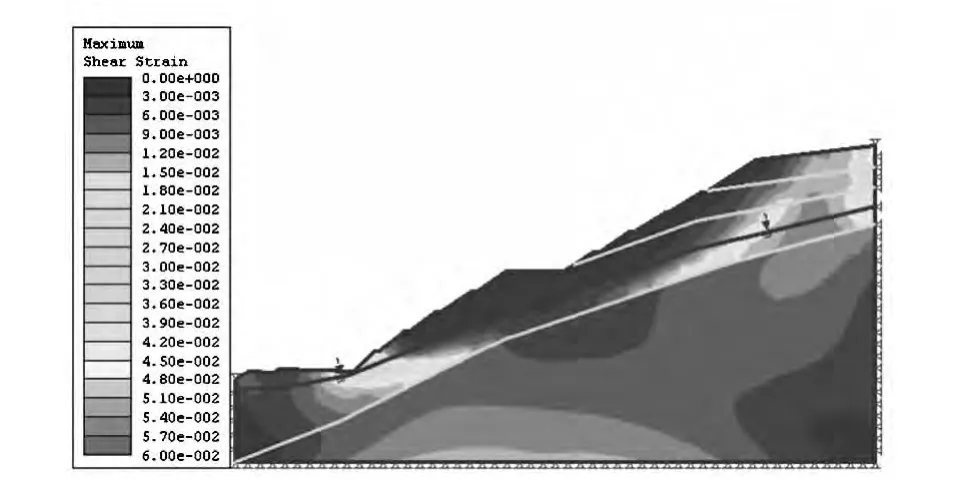

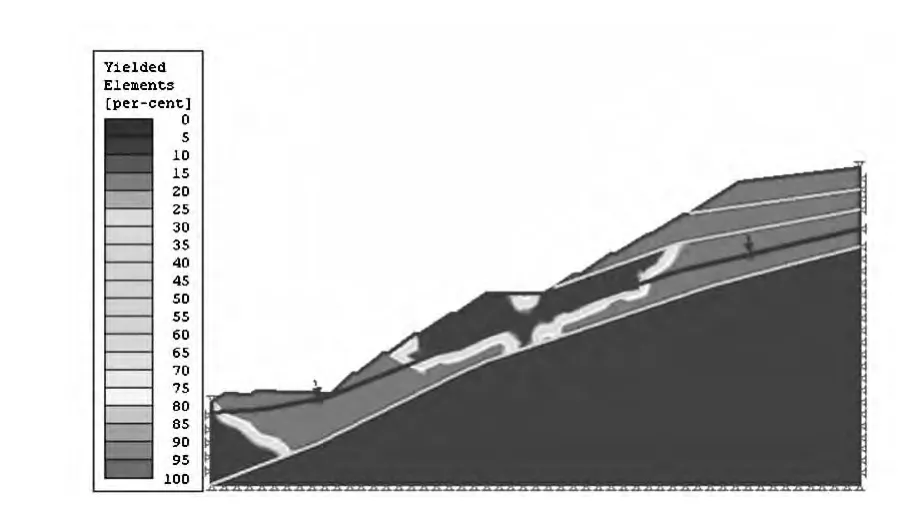

为进一步研究大型土坡宽平台分解效应的力学机理,采用弹塑性有限元程序Phase2对该宽平台设置方案进行模拟分析。图5和图6分别给出了分解平台宽度22 m时坡体内剪切应变及塑性区的分布云图。

图5 22 m宽平台边坡剪切应变云图

图6 22 m宽平台边坡塑性区分布云图

由图5和图6可知:边坡坡脚以压剪破坏为主,沿基覆界面向上部延伸发展,坡顶以张剪破坏为主,沿基覆界面向下部延伸发展,但两者未连通形成整体破坏面;在中部分解宽平台内侧形成局部拉张屈服区,并与坡脚压剪破坏面呈连通趋势。潜在最不利破坏面体现为边坡下段局部滑动和边坡整体滑动并存,且局部滑动稳定度稍低,与采用Slide软件计算的结果十分吻合。说明在边坡中部设22 m宽平台时,在该大型土坡内确实可以实现明显的分解效应,且存在最优宽度值。

2.2 最优平台位置的确定

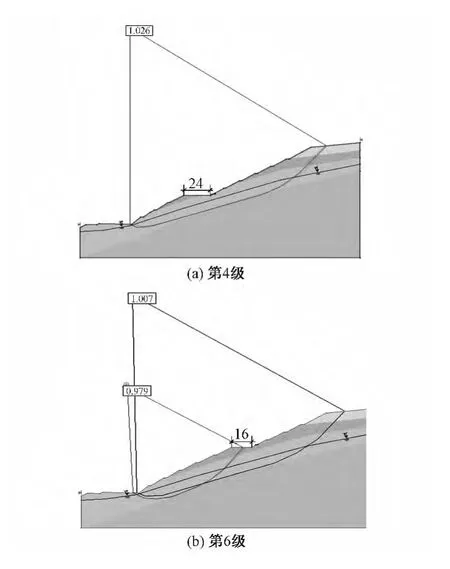

为确定大型土坡宽平台的最优设置位置,在第4,6级2个不同位置分别设置宽平台,研究边坡潜在破坏机制和稳定状态的变化规律。

在第4级坡顶设置宽平台时最优平台宽度及边坡稳定性计算结果见图7(a),研究发现在第4级坡顶位置无论如何增加平台宽度,边坡均表现为整体失稳破坏,基覆界面对边坡的变形破坏模式产生明显的控制效益,但宽平台的分解效应难以实现。

在第6级坡顶设置宽平台时最优平台宽度及边坡稳定性计算结果见图7(b)。研究发现当平台宽度增加至16 m时,沿宽平台向下产生局部滑动破坏的稳定安全系数小于边坡整体滑动破坏的稳定安全系数,即由于宽平台的分解效应影响,边坡首先产生局部变形破坏。

图7 不同位置设置宽平台时最优平台宽度及稳定性计算结果(单位:m)

对比图4、图7发现:宽平台位置越偏上,最优平台宽度越小且越容易采用较小的刷方将边坡整体分解成相对独立的上下两个块体;宽平台位置越偏下,最优平台宽度也越大,且实现平台分解效应的刷方量越大,甚至由于坡体结构和地层界面的影响而无法实现宽平台的分解功能。就该研究实例来说,在第6级坡顶设16 m宽度以上的平台时,边坡下段Fs=0.979;因此,若要保持施工期间边坡临时稳定,宜在第5级坡顶位置设置宽平台。

2.3 双宽平台组合效应研究

对于大型土质边坡,设置单个宽平台将边坡分为规模较大的两部分,边坡局部稳定性仍可能难以满足设计要求,因此需要研究两个以上的宽平台设置方案,并分析其组合效应。

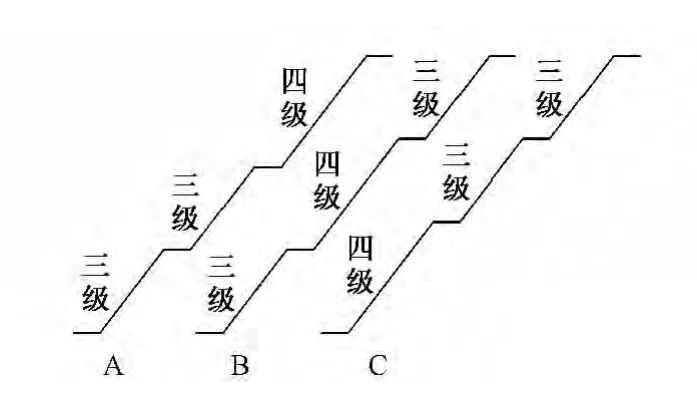

经多方案计算对比,重点选择图8所示的3种典型多平台组合方案,平台宽度取10~15 m,且两级平台宽度相同,综合分析两级宽平台分解效应的变化规律。

图8 典型双宽平台组合方案示意

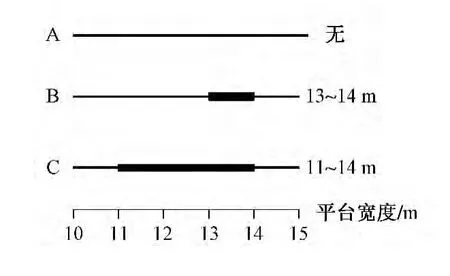

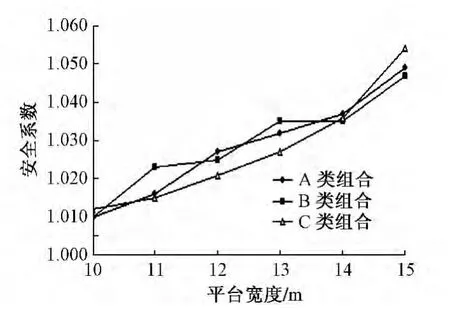

经过多方案计算对比,可以实现宽平台分解效应的平台宽度区间如图9所示,图10给出了 A,B,C 3种方案边坡安全系数的动态变化。

图9 宽平台有效分解区域示意

图10 双宽平台方案安全系数对比

由图9及图10可见:A类宽平台组合方案在宽度变化范围内最不利破坏面均为整体破坏,无法实现宽平台的分解,其安全系数初期增长较迅速,平台宽度增至12 m以后则增长较缓慢。B类宽平台组合方案在平台宽度13~14 m时产生明显的分解作用,其安全系数呈台阶式增长趋势;C类宽平台组合方案在平台宽度11~14 m时产生分解作用,随边坡平台宽度递增,安全系数呈近似线性递增趋势,最终安全系数也最高。

总之,多级宽平台组合分解效应的实现与边坡坡体结构特征、平台设置的位置和宽度等因素有关,实际工作中需要经过大量计算对比综合确定。

2.4 宽平台设计效果评价

对该研究案例拟采用卸载刷方并结合单孔拉力700 kN级预应力锚索框架进行加固,分别按常规平台分级刷方加固、单宽平台刷方加固和双宽平台刷方加固3个方案进行加固效果检算分析,以定量校核和对比宽平台设计效果。

常规平台分级刷方加固方案详见图11(a)所示,在边坡第1级设置挡墙与系统锚杆,第2~5级满布4级预应力锚索框架,并实施坡脚排水工程后,Fs=1.215。

单宽平台刷方加固方案如图11(b)所示,在边坡第5级增设单宽平台,第1级设置挡墙和排水工程,并设3级预应力锚索框架后,Fs=1.308,实施效果较好。

图11 不同平台设置治理方案

双宽平台刷方加固方案如图11(c)所示,在边坡中部设置两级宽平台,仅需在第1级设置挡墙,以及在边坡中部设两级锚索框架,边坡支护后Fs=1.323,工程措施最少,支护效果最好。

宽平台设计方案能够充分利用宽平台分解效应,以较少的工程造价达到边坡稳定的目的,在坡体上部卸载的情况下为边坡施工期安全提供了足够保障,并提高了边坡处治方案的整体可靠性,降低了高边坡运营安全风险。同时,结合植树造林恢复绿地的思路可以基本还原边坡的原始风貌,达到很好的设计效果。

3 结语

本文基于全局优化搜索算法的极限平衡分析,以及与有限元法相验证揭示了边坡宽平台分解效应的力学机理和演化规律,研究了宽平台设置宽度、最优位置、多个宽平台组合方案,并评价宽平台方案的实施效果,得到如下结论:

1)通过在大型边坡中部设置宽平台,将其潜在整体剪切变形带分解成相对独立的非贯通剪切带,将边坡整体失稳转化为被宽平台分割形成的若干块体的局部失稳,从而实现宽平台的分解效应。

2)随着分解平台宽度递增,边坡整体稳定性稳步提高,当宽平台增至一定宽度以后,边坡稳定安全系数趋于稳定,可据此确定最优平台宽度。

3)宽平台的高度位置宜选择在边坡中上部,实施效果较显著;当宽平台位置过于靠下时,常常难以发挥作用。

4)多个宽平台组合效果与边坡坡体结构特征、宽平台的设置宽度、设置位置及个数等因素有关,实际工作中需要大量的计算对比综合确定。

5)宽平台设置方案可以采用较少的加固工程量使边坡支护达到更好的实施效果,并且更有利于保证边坡实施过程中的安全。

[1]刘祖富.拟建福厦高速铁路全风化花岗岩物理力学性质研究[J].铁道工程学报,2007(增 1):1-4.

[2]廖小平.类土质路堑边坡变形破坏类型及其稳定性分析[J].岩石力学与工程学报,2003,22(增 2):2765-2772.

[3]廖小平,杨伟震.福建山区高速公路边坡工程与锚固技术[J].公路,2005(8):79-84.

[4]黄润秋,刘卫华.平台对滚石停积作用试验研究[J].岩石力学与工程学报,2009,28(3):516-524.

[5]周应华,周德培.均质边坡分级开挖宽平台设计初探[J].山地学报,2007,25(3):381-384.

[6]言志信,郭斌,贺香,等.多级边坡平台宽度对边坡地震动力响应及破坏机制的影响[J].岩土力学,2012,33(增 2):352-358.

[7]王浩.岩质路堑高边坡设计理论和方法研究[D].北京:中国铁道科学研究院,2007.

Study on optimal design on widened platform on large-scale soil slope

CHEN Guojun1,WANG Hao1,PAN Jun2,ZHAO Yao1,CHEN Xiuhui2

(1.College of Environment and Resources,Fuzhou University,Fuzhou Fujian 350108,China;2.Zhong Zi Hua Ke Traffic Construction Technology Co.,Ltd.,China Highway Engineering Consulting Corporation,Beijing 100195,China)

Research has been conducted toward the width and the optimal location of the widened platform,designed to reinforce the large slope,and toward the multi-platform combination scheme and the optimizing analysis for better outcomes.Based on that,the paper unveils the mechanical mechanism and the separating pattern for the resolving effect of the widened platform and the following can be concluded.The installation of widened platform breaks the potentially-integrated shear deformation area into relatively-separated parts,in other words it changes the stability-failure mechanism of the slope as a whole into that of different parts separated by the platform,so as to realise the separating effect.The stability of the slope goes up with the increase of the width of the platform and it later reaches a stable level,which determines the optimal width.The platform is recommended to be placed at the middle or at the upper part of the slope,which has been proved to deliver a better outcome.Otherwise,the result can not be guaranteed.The effect of multi-platform combination is in relation with factors like the slope structure,the width of the widened platform,the designated location and quantity;therefore large amount of calculations and comparison is required in its application.The widened-platform reinforcement scheme involved little amount of materials for an acceptable outcome and the method preferably ensures the construction safety during the process.

Large slope;Stability;Widened platform;Separating effect

U416.1+4

A

10.3969/j.issn.1003-1995.2014.01.19

1003-1995(2014)01-0067-05

2013-09-08;

2013-11-09

国家自然科学基金(41002127);交通运输部建设科技项目(201331849A130);福建省交通科技项目(201242)

陈国俊(1988— ),男,福建龙岩人,硕士研究生。

(责任审编 李付军)