论潮汕侨批的节律变化

陈丽园

(广东财经大学马克思主义学院,广东 广州 510230)

论潮汕侨批的节律变化

陈丽园

(广东财经大学马克思主义学院,广东 广州 510230)

侨批互动有一定的周期变化,其背后的影响因素主要是中国传统文化的节庆,在侨批互动的整体周期下面,还隐藏着受个人节庆影响的家庭小周期。侨批互动的周期变化还会导致华南金融市场的周期变化。侨批互动的节律变化也体现在各区域侨批结构的变动上。在二战前后,香港和东南亚各区域与中国间的侨批互动节律变化有时是一致的,有时有较大的差异,其背后主要受东南亚各地区潮州人口的结构、移民政策、侨批政策等因素的影响。

侨批;潮州人;东南亚;侨批政策;节律

一、引 言

作为海外华人与家乡间进行社会经济互动的纽带,侨批互动对海外华人社会与侨乡社会的形成与变迁都起着非常重要的作用,因此,侨批研究也成为学界探讨海外华人社会与侨乡社会互动的重要切入点。目前,学界对侨批的研究可谓方方面面,研究范围包括侨批网络的建立、侨汇规模、侨批政策、侨批文书的解读等等。不过,对侨批的节律变化,却鲜有人探讨。究竟海外华侨与侨乡间的侨批互动有何规律变化?它主要受什么因素的影响?它又如何影响着两地的华人社会?来自东南亚的侨批有何区域差异?这种区域差异又有何历史变化?其背后又反映了东南亚华人社会结构的怎样的变动?本文将通过详实的统计数据对以上问题进行探讨。

本文利用的资料主要包括广东省档案馆藏广东省邮政厅管理局档案中所保存的从1938年1月至1941年12月以及1948年7月至1949年10月汕头各侨批局经由汕头邮局所收自和寄往东南亚各地的批信和回批的逐月统计。①其中全宗号29,目录号2,案卷号322《广东邮区曲江办事处关于邮政业务、人事、视察及抗日期间后方各局一般情况月报表》;案卷号329《广东邮区汕头段1938年邮政概况月报》保存1938年1-6月的侨批数据;案卷号330至案卷号333《广东省邮政管理局汕头局属下局批信统计表》保存1938年7月至1941年12月的侨批数据;案卷号624《广东邮局所属各局关于寄发国内各地批信及国外回批统计表、邮资详情表等(甲种)批信统计表》保存1948年7月至1949年10月的侨批数据。本文关于该时期的侨批数据皆出于此,不再赘述。另外,由于战争关系,本档案中缺失1939年8月来自香港的批信数据,下文进行统计汇表时将采用同期的回批数据;同样,1939年7月寄往香港的回批数据也缺失,采用同期的批信数据;1939年7-9月及1941年1-9月来自暹罗的批信数据缺失,采用相应的回批数据;1939年8、9、12月来自印支殖民地的批信数据缺失,采用相应的回批数据;1939年7月寄往印支殖民地的回批数据缺失,采用相应的批信数据。这些翔实的原始资料从来没被学术界使用过,是本文研究赖以进行的重要基础。可惜这些宝贵的文献主要记录了批信与回批的数据,而不包含确切的侨汇数据,因此,本文只好尽量搜罗零散分布的各种侨汇的原始数据,并充分利用前人对侨汇的研究统计,试图对侨汇的数据有较准确全面的把握,藉此对侨批互动作既宏观又微观的考察,进而探讨其规律变化。

二、侨批互动的周期变化

表1 1938-1941、1947-1949年汕头批局收发批信及回批按月统计表

为便于分析,笔者对1938-1941年及1947-1949年各月批信及回批的数据进行了统计整理,详见表1。参照表1,明显发现侨批互动的某些周期变化,各年批信的高潮均发生在一二月间,对照中国农历,发现批信的周期与中国农历的周期一致,批信的高潮都在中国农历年底的十二月新春佳节即将来临之际。例如1938年批信的高潮在1月份,而农历新年是1月31日;1939年批信的高潮在2月份,农历新年是2月19日;1940年批信的高潮在1月份,农历新年是2月8日;1941年批信的高潮在1月份,农历新年是1月27日。战后的情况也一样,1947年批信的高潮在1月份,农历新年是1月22日;①1947年1月的批信并非本年最高,这是值得玩味的,其中一种可能性是该年的新年来临较早,故不少批信已经于1946年的12月寄出,平衡了1947年1月的批信量,不过由于缺乏1946年批信的数据,故暂且存疑。1948年批信的高潮在2月份,农历新年是2月10日;1949年批信的高潮在1月份,农历新年是1月29日,回批的高潮则相应延后一个月。由此可见,侨批互动有一定的周期性,其周期变化与中国农历的周期变化一致,中国农历新年成为其中最重要的决定因素,每到过年大关,侨批额总会跃到该年的最高峰,过年之后又跌下来,待到年底时再攀高峰,周而复始地演绎着侨批互动的周期变化。

春节之外,侨批互动还受中国其他传统节庆的影响,各年批信除一二月农历新年前出现最高潮外,还有两个小高潮,第一个出现在五六月间,主要受中国传统的端午节的影响,由于端午节大多在阳历六月,所以批信的小高潮便在此前的一个月左右,即五月间;第二个小高潮出现在八九月间,也主要是受中国传统的中秋节的影响,中秋节多在阳历九十月间,所以各年批信的小高潮便游移在八九月间。当然,中国传统的其他节庆如七夕、重阳节、冬至等也是吸引海外华人寄批的重要因素,不过相较而言,其重要性比不上春节、端午节和中秋节,也不足以形成明显的高潮变化,而更倾向与其他因素结合在一起,共同牵引着侨批互动的大规模进行,并且长年不息。

在侨批互动的整体周期下面,还隐藏着许多不同的小周期,这便是个别家庭的侨批周期。它主要决定于各家庭的行为习惯,其中家庭长辈的生辰便是其中重要的影响因素之一。每当长辈寿辰,海外游子必遥寄批银,以尽孝道,这在大量的批信中都能看到。例如侨居马来亚的陈应传家族,便有不少侨批是为贺长辈寿诞而寄的。陈应传祖婶的生辰在农历12月,于是农历11月底陈应传及其家人便为其祖婶寄批祝寿。例如,在农历1927年11月21日陈应传为其祖婶寄批道:“刻奉上一函,外付大银二元,至祈查收,以应祖大人寿旦之用。并祝祖大人寿比南山之福也……”;农历1931年11月24日,陈应传的父亲陈遗恩也给祖婶寄上批银十元:“想大人起居康健也,兹奉上片函外大银十元,至祈查收,祝大人寿比南山之喜……”;农历1935年11月8日,陈应传再给祖婶寄批:“兹侯呈上片函,外付国币四元,至祈查收,以应祖大人来月生辰设席之用。孙等拜祝祖大人寿比南山、福如东海,此我等之欢也。”②以上所引文均出自汕头市潮汕历史文化研究中心所藏陈应传家族批信。由此可见,对于各家庭而言,每个家庭又有其自身不同的侨批周期,不过由于影响各家庭侨批周期的时间节点都不一样,所以对整体的侨批周期并不会产生任何显著变化,而中国传统文化的节庆仍然主导着侨批互动的整体周期。

以上主要从批信的数量来讨论侨批互动的周期变化,那么侨批互动的周期变化在侨批经营的具体活动中如何产生影响呢?或者说,在侨批经营的具体活动中如何体现了侨批互动的周期变化?对此,汕头有信批局经理芮诒埙曾就新加坡有信庄的经营做过清楚的描述,我们从中可看出侨批互动的周期变化在具体的侨批经营活动中有重要的影响。

“(新加坡有信庄)每月总合上述各地收汇大约为:淡月——常年阴历(以下同)一至三月份,月约港币一十万元;平月——四至九月,月约港币一十五万元;若在向称旺月的十至十二月,平均可为平月的两倍,特别是年梢一个月特别增多。当地商例,每年冬至之后,一年盈亏,几成定局,如果丰盈,则当事人便可先期酌支红利,寄批回乡,购置田宅和祭祀祖先;一些高级职员,亦多得店主特许,先支奖金若干;此外唐中藉神敛财者,亦多在此时大显身手,修庙换袍,酹神演戏,趁机跃起,故侨批缘情而激增。直至十二月起,例有众多侨胞,寄批馈赠戚友,以至其在国内家属所赖以托庇的豪绅,亦皆奉敬无失。新加坡各个较大批局,职司招揽寄批员工,例皆自备一本小册子,详细记录其所经手大户,每年分寄家乡亲友批款的人名、地址、金额,甚或有详细记录其姻亲、朋友关系称呼者,每届年梢,便登门招揽;寄户或有遗漏,当面补上,或在征得寄批人同意时,代为开列名单,一般豪商巨贾,事冗心繁,大多莞尔一笑,交易立成,旬日之后,回批送还,才向收账,咸称妥便。此时批业号称旺月。”[1]

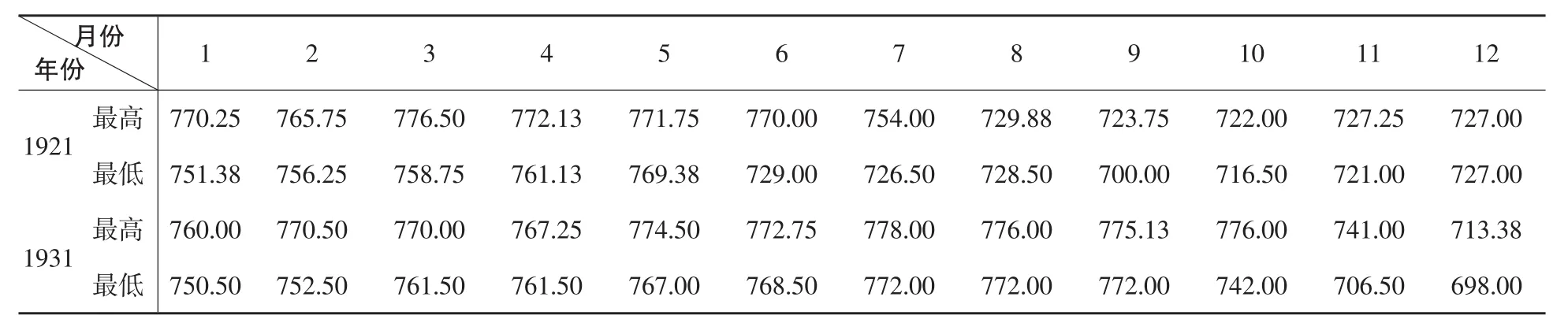

从大的方面来说,侨批互动的周期变化对华南金融市场也有重大影响。每逢年底,大量侨汇涌入,汕头侨批局为分发侨汇,必需大量汕头本位银,从而形成当地银根紧缩的局面,为取得汕头本位银,侨批局纷纷抛售作为外汇形式的侨汇,结果导致汕头金融市场上汕头本位银对外汇价趋低的现象。由于1942年前香港为潮汕侨汇输入之总站,侨汇欲入潮汕,必先汇为香港本位银存于香港,然后于汕头将向香港支款票据兑为汕头本位银,[2]26因此,每逢年底,汕头本位银对香港汇价大跌的现象最为显著。见表2。由此可见,侨批互动的周期变化也导致华南金融市场上的某种周期变化。

表2 1921、1931年汕头对香港汇价(香港银1000元=汕头直平两若干)

综上所述,侨批互动有一定的周期变化,其背后的影响因素主要是中国传统文化的节庆,每逢春节等重大节庆,侨批便大量涌入华南侨乡地区,并导致该地区金融市场的重要变动。在以往的研究中,往往重视海外华侨(侨汇)对侨乡的单方面影响,而忽视侨乡在两者互动关系中的主动性。从侨批互动的周期变化中,我们看到侨乡及其文化对吸引侨汇并决定其流入方式所扮演的积极的、主动的角色,不过两者的关系又是相互作用的,侨批的周期性涌入可谓海外华侨顺应侨乡传统文化的表现,而其结果又反过来加强了侨乡的传统文化,使之更加根深蒂固。不过从侨批互动的周期变化导致华南金融市场的周期变化这点来看,海外华人社会与华南侨乡间的互动关系远较我们知道的更加复杂。

三、二战前后侨批互动的区域变化

在东南亚潮人与家乡的侨批互动中,也存在着区域差异,来自泰国、马来亚、印尼和越南等地区的侨批数量有很大差别,并随着历史的发展而发生结构性的变化,侨批互动中的这种区域变动是探讨其整体的节律变化的重要内容,由于资料所限,本节将重点考察二战前后侨批互动的区域变动及其背后的政治社会条件所引起的华人社会结构的变化。

根据广东省档案馆所藏1938-1941年及1948-1949年东南亚各地区与汕头间的批信与回批往来的按月统计,笔者制作了1938-1941、1948-1949年汕头批信的区域来源比较表(见表3)。从中可以清楚地看到二战前后东南亚各地区与汕头的侨批往来间的差异及发展变化。首先,我们可以看到,在东南亚各地区中,泰国与马来亚的侨批比重最大,两者合起来几乎占侨批总额的80%,其余香港、越南及印尼等地的侨批总额合计仅占20%左右。

不过各地区间的侨批比重也因时而异,1938-1941年马来亚侨批平均每年722,648件,在东南亚各地区中首屈一指,占41.4%;其次为泰国,年均661,408件,占37.9%;排列第三位的是香港,年均156,409件,占9.0%;排列第四位的是越南,年均138,096件,占7.9%;最后是印尼,年均仅65,088件,占3.7%。此比例在战后的1948-1949年发生了变化,泰国侨批从太平洋战争前的第二位跃居第一位,年侨批额达914,190件,占侨批总额的47.9%;马来亚的侨批则退居第二位,年侨批额下降至601,355件,占31.5%;香港侨批虽仍居第三位,但年侨批额却剧增至326,874件,占侨批总额的17.1%,比太平洋战争前升了8.1%;战后越南的侨批活动由于遭到当局的禁止而转入地下,无从统计;印尼的侨批额比较稳定,保持在六万多件,占3.5%,在各地区侨批的比例中仍为最低。

表3 1938-1941、1948-1949年汕头批信的区域来源比较

不过,1938-1941年东南亚各地侨批的年均额并不能完全代表战前的侨批状况,因为1938年后中国华南的广大地区已开始迅速沦入敌手,东南亚的战事也一触即发,各种政治社会条件包括侨批网络在内也发生了变化。事实上,从1938-1941年的短短几年,东南亚与华南的侨批互动无论是从整体上还是区域上都在经历着重大的转变,而且有一些变化甚至奠定了战后的基础。比较能代表战前的侨批状况的是1938年,虽然是年10月,广州等中国重要城市已陷入敌手,但是珠江三角洲、潮汕等地区仍未沦陷,故是年的侨批活动还比较正常,侨批总量达2,335,805件,比战前1934年的2,205,528件及1937年的2,200,000件略见增多,①1934年数据根据谢雪影:《潮梅现象》,汕头时事通讯社,1935年:41-42页,“汕头市侨批业月营批信封数及批银数目”统计得月营批信封数平均183,794封。1937年数据根据姚曾荫:《广东省的华侨汇款》,商务印书馆,1943年:38页。增多的原因可能是由于战事,海外华人对国内亲友的关心更为热切之故,但大体来说,可以代表战前的水平。从1938年东南亚各地的侨批比重来看,泰国所占的比例最大,占40.4%;马来亚的侨批量与泰国不相上下,全年侨批量仅低23,703件,占39.4%,位居第二位;位居第三的是越南,侨批量占12.2%;最后是香港和印尼,分别占5.0%和3.2%。1939年7月由于汕头被日军占领,1939年7-10月的侨批数据普遍缺失,导致该年的侨批总量直线下降,因此要对该年侨批的区域变化进行讨论未免不够客观,不过1940年后侨批区域结构的转变恐怕便发轫于1939年。

1940年后侨批区域结构的大转变主要表现于如下两点:第一,马来亚的侨批量开始超过泰国,跃居第一位,而泰国则退居第二位;第二,香港的侨批量比原来几乎翻了一倍,跃居第三位,取代了原来越南的位置,而越南侨批量则突然下降至原来的1/5以下,甚至比不上印尼的侨批量,而后者则保持在六七万件左右。1941年的侨批量从总体上比1940年逊色,但从区域结构上则大致不变。从战后的发展态势来看,泰国的侨批量开始恢复战前的水平,并再居榜首之位;而马来亚的侨批量却扭转下落,仅及战前的1/3,退居第二位;香港的侨批量则保持迅猛的发展态势,与战前比较几乎翻了两倍,其在东南亚的侨批比重也从1938年的5.0%上升为17.1%;印尼的侨批量仍然很稳定;变化最明显的是越南侨批,越南侨批在1940-1941年维持了不断下降的趋势,但战后竟遭致当局的禁止而消失在官方的统计中。

对二战前后东南亚不同区域的侨批互动所表现的繁复变化应作如何解释呢?

首先,侨批互动的区域结构与潮州人口的区域结构相契合。无论是战前还是战后,泰国与马来亚两地的侨批额都占总体的79%以上,事实上,海外潮人在这两地的数量也占大多数。据1937年泰国人口普查数据,泰国华侨(主要指代中国籍华人)人口共31.4万,占泰国华人总人口的60%。[3]又据1930年代日本人的调查,马来亚潮州人共286,663人,占当地华人总人口的12%,印尼潮州人口共15万,占华人总人口的10%。[4]12-14又据越南统计年鉴,1936-1937年越南华人共326万,而潮州人口约占30%,计97,800人。[5]40[6]51在香港,1931年的总人口为849,751人,潮州人口一般估计占1/6,计141,625人。[7]84从人口来说,泰国、马来亚两地的潮州人便几乎占82%,而印尼、越南及香港的潮州人仅占18%左右。

其次,侨批互动的区域变化反映了各区域潮州人口、尤其是新移民的更替变动,而人口的变动又与该地区的移民政策息息相关。让我们先考察战后马来亚的侨批变化,战后马来亚的侨批从战前每年的919,144件突然下降到601,355件,侨批的区域比例也相应地从39.4%下降到31.5%,其原因是战后马来亚的潮州人口与该地的华人总人口一样,都保持着不断增长的势头,从1931年的209,004人增长到1947年的364,232人,增长幅度达74%。[8]37-38不过对战后马来亚华人人口的进一步考察却发现,战后马来亚华人人口的增长主要来自自然增长,而非移民,实际上,中国移民的数量反出现下降的趋势。

华人人口结构的这种变化归根结蒂是由于英属马来亚政府的移民政策所致,1929年经济危机爆发后,马来亚大量工人失业,为解决经济危机带来的严重后果,英殖民政府采取的重要措施之一便是限制新移民的进入。1930年宣布《移民限制法令》,规定从1930年8月1日起进入马来亚的男性新移民每月限额为6016人,很明显,此法令主要限制华人的进入。此后,男性新移民的限额不断减少,直至1932年8-12月,减为每月1000人。1933年4月1日英殖民政府颁布《外侨法令》以取代《移民限制法令》,移民政策开始有所松动,1934年5-6月上升至每月2000人,此后不断增加,到1937年4月提高到每月6000人。不过由于锡和橡胶价格下跌,英殖民政府于1938年1月又将华人男性新移民的限额减少到每月3 000人。1938年4月1日起再减为每月500人,直至1941年底日本入侵马来亚。[9]72-741945年8月马来亚光复后,英殖民政府继续援引战前的《外侨法令》,严厉管制外侨的移入,到了1953年,政府更通过《移民法令》,规定只有在马来亚定居者的眷属、具有专门技术及对当地工商业发展能做出贡献者才能移居马来亚,其余的人则被拒于门外。[10]140

不过,上述《移民限制法令》和《外侨法令》针对的主要是华人男性,而对华人女性的移入并不加以限制,直至1938年5月1日起才对华人女性新移民实行限制,限额为每月500人。[9]73这就造成1930年代马来亚华人女性的迅速增加,男女比例越来越接近,1911年马来亚华人男女比例为1000:311;1921年缩小为1000:430;1931年再缩小为1000:535;而1947年的男女比例进一步缩小为1000:817。[11]乙:21;丙:28-29男女比例的缩小造成华人内部通婚的几率增加,也进一步导致土生华人人口的增加。因此,在战后新移民严重受限的时期,华人人口的增长便主要基于自然增长,而中国出生的新移民人口由于老化及离境等原因而不断减少,这便可解释为何战后英属马来亚的华人人口不断增加。而侨批的数量反倒越来越少。

相较之下,战后泰国有利的移民政策及经济环境还继续吸引着大批潮州人的不断前来,据泰国海关的统计,1946、1947年到达泰国的华侨人数分别是8.6万和8.38万人次,创1931年后的最高纪录。[3]而据Victor Purcell研究,1946年后汕头出现了移民泰国的狂潮,当时泰内政部长称,汕头方面有4万到5万华人等待运来泰国,六月间一个报告会提到,在汕头发生抢购船票现象,因为谣传政府不久即将提高移民税。[12]261又据汕头海关统计,1946年共有48,228人从汕头口岸移往东南亚各国,1947年1-6月共有30,501人,1948年1-11月共有57,628人。[13]542-548资料的相互对证显示,战后从汕头出境的十多万人中大部分是移民泰国的。然而我们知道,泰国进入20世纪以来便不断掀起排华运动,1910年泰王拉玛六世所著《东方的犹太人》便把华人比作犹太人,提出东方的“黄祸论”。1932年军事政变后实行的军人统治开始把排华运动付诸行动,1938年12月銮披汶颂堪上台后排华运动愈演愈烈,1942年銮披汶政府投降日本后,华人的处境更是严峻,经过自由泰政府时期的短暂喘息,排华运动在1947年11月军人重新执政后再度被推向高潮,那么,在排华运动的背景下为什么还出现潮州人的移民高潮呢?

据查,在泰国的排华措施中,其实并没有对华人的出入境进行严格的限制乃至禁止。泰国对于华人的入境管理只是提高其居留证费,从1928年的十株增加到1938年的二百株,并须有人担保,高额的居留证费一度造成移民的急遽下降。但战时的通货膨胀使得这200株的价值相当于战前的20株,于是战后又出现了移民的高潮。鉴于大批华人的移入,泰国政府遂于1947年5月实施限额措施,规定每年中国人入境的限额为1万人,不过这个数字相对于马来亚的移民限额来说,已经非常宽容。1949年初泰国政府将中国移民限额减为200人,1950年实行的外侨登记条例对华人入境予以严格的限制和管理,并征收居留证费一千株,华人大规模移民泰国的潮流终于结束。[3]其实,泰国的排华运动主要是针对华文教育,虽然也实施行业保留的政策,但从总体来说,对华人的谋生不至于构成威胁,在新移民不断增长的情况下,战后泰国侨批很快恢复到战前的水平。

再次,政府当局的侨批政策及相关侨批网络的变化对侨批互动的区域变化也有影响。受政府当局的侨批政策影响最明显的莫过于二战前后的越南侨批,1938-1939年越南侨批额的比例在各地区中名列第三,自1940年后即不断下滑,乃至名落孙山,二战后竟从有变无。我们对越南的侨批政策不大了解,不过相关资料却显示,二战后越南的侨批活动遭到当局的禁止,并流入地下,地下批局的寄批方式是:“由侨胞以破碎废弃纸屑,书写收款人姓名住地及银项数额交水客带运至汕,再由地下批局扣佣代发,侨眷收到银项由地下批局备就之极薄纸片写明收到银项或附述数字,仍由水客带回安南,该帮水客及地下批局行迹诡秘,缉获为难。”[14]因是之故,战后越南的侨批数据便无法见诸官方的统计文件中。

在泰国,1942年前泰国政府对侨批业基本上是采取放任自由的政策,侨批业的经营几乎不受限制,在这种自由政策下,侨批业蓬勃发展,不少侨批局甚至发展成银行,例如广顺利批局——广顺利银行、陈炳春批局——陈炳春银行、陈生利批局(后改为陈元利批局)——黉利栈银行、成顺利批局和顺福成批局——顺福成银行。1942年7月泰国政府颁施货币兑换管制条例后,批局的金融兑换业务被纳入新成立的国家银行的控制之下,泰国侨批的经营受到限制,到1950年代,泰国政府对侨批业的垄断和限制最终控制了泰国与中国间的侨批互动,泰国侨批额直线下降。[15-17]

最后,侨批的区域变动实际上是由众多因素共同作用的结果。但是,由于个人能力所限,笔者难以对二战前后侨批区域变动的所有现象做出有力的解释。例如1938-1939年越南侨批的总量尚达19-28万件,在总侨批额中占12%,名列第三。为何又在1940-1941年陡然下降至原来的1/5以下而名落孙山?这同越南动荡的政治环境有关系吗?抑或由于越南当局在此期间也开始实行限制侨批经营的政策?还是因为此期间越南华人的人口结构发生了变化?与此同时,香港的侨批地位得到极大的提升,年侨批额几乎翻了一番,并从第四位跃居第三位,战后香港的侨批地位得到进一步提升,侨批额比例增至17.1%,究竟是什么因素导致香港侨批区域结构的变化呢?是否由于1939年潮汕沦陷后,有大批潮州人逃至香港,而1945年光复后潮州人又出现了第二次迁港高潮?香港侨批地位的提升是否说明香港在侨批网络中的中转地位提升了,东南亚不少侨批经香港转入内地?另外,越南侨批地位的下降与香港侨批地位的上升是否有一定的因果关系?例如,是否有为数不少的越南侨批经香港转入内地?或实际上,两地的潮人人口发生了转移,从越南迁至香港?如此种种问题希望以后能作更深入的讨论。

本节主要分析了各区域潮州人口以及其背后的移民政策在影响侨批互动的区域结构及变化节律中的关键作用,例如,二战前后泰国、马来亚、香港、越南和印尼等地的侨批量在总体的比例组成中,前二者几乎占八成,而后三者仅占三成,便主要是由潮州人口的区域结构决定;战后马来亚侨批量的严重下降,也是由于战后英属马来亚政府所厉行的限制移民的政策所致。当然,侨批互动的区域变化也同政府当局的侨批政策有关,最严重的莫过于战后越南政府禁止侨批活动的政策而导致越南侨批的从有至无,相反,1950年代之前,泰国政府对侨批政策的宽容却有力地支持着泰国侨批互动的稳定发展。最后,国际政治、经济环境对侨批互动的区域变化乃至整体的节律变化都有决定性影响,最明显的表现便是第二次世界大战的爆发导致华南与东南亚地区的侨批互动的不断削弱乃至一度中断。

四、结 语

本文在充分挖掘原始资料的基础上,对1938-1941和1948-1949年东南亚各区域与潮汕间的侨批互动进行了深入的考察分析,揭示出侨批互动中的某些节律变化。

首先,侨批互动存在季节性的周期变化,其中潮汕地区的传统文化节庆起着决定性作用。每逢年节,东南亚侨批便周期性地涌入潮汕地区,在侨批互动的整体周期下面,还隐藏着受个人节庆影响的家庭小周期。从中我们看到了侨乡在吸引侨批并决定其流入方式所扮演的是积极主动的角色,从而打破了以往侨乡——海外华人研究中侨乡社会处于被动者的地位。侨批互动的周期变化还有更深刻的影响,例如它还会导致华南金融市场的周期变化。

其次,侨批互动的节律变化也体现在各区域侨批结构的变动上,各区域侨批互动的节律变化有时会导致整体侨批互动的节律变化。在二战前后,香港和东南亚各区域与中国的侨批互动的节律变化有时是一致的,但有时也有较大的差异,其背后的影响因素主要有东南亚各地区潮州人口的结构、移民政策、侨批政策等等。

其实,侨批互动还与海外华人的经济收益能力、中外汇率、海外华人与家乡的联系纽带等因素具有一定的因果关系。因此可以说,中国或东南亚的各种政治、经济、社会因素很容易通过侨批的互动由此及彼地相互影响,而在其中,侨批互动既起着纽带的作用,又成为反映两地社会互动的晴雨表。

综上所述,建立在侨批经营网络基础上所进行的侨批互动同时受中国、东南亚政治、经济和文化乃至世界局势的影响,这些因素通过侨批的互动而由此及彼或由彼及此地使华南与东南亚华人社会相互影响、声息相通,从而更紧密地联结成一体。

[1]芮诒埙.有信银庄(批局)琐忆[J].汕头文史,1987(4):94-106.

[2]饶宗颐.潮州志·实业志·金融·汇兑·香港汇[M].汕头:汕头艺文印务局,1949.

[3]史坚纳,陈铭史.1918至1955年泰国华侨人口分析[M]//钟锡金.泰华文化演变沧桑史.亚罗士打:赤土书局,1990:76-114.

[4]杨建成.三十年代南洋华侨侨汇投资调查报告书[M].台北:中华学术院南洋研究所,1983.

[5]杨建成.法属中南半岛之华侨[M].台北:中华学术院南洋研究所,1986.

[6]华侨志编纂委员会.华侨志·越南[M].台北:华侨志编纂委员会,1958.

[7]姚奇木,陈兆一.香港华侨概况[M].台北:正中书局,1991.

[8]潘醒农.马来亚潮侨通鉴[M].新加坡:南岛出版社,1950.

[9]范若兰.移民、性别与华人社会:马来亚华人妇女研究(1929-1941)[M].北京:中国华侨出版社,2005.

[10]林水檺,何国忠.马来西亚华人史新编:第一册[M].吉隆坡:马来西亚中华大会堂总会,1998.

[11]郁树锟.南洋年鉴[M].新加坡:南洋报社有限公司发行,1951.

[12]帕塞尔(Victor Purcell),郭湘章.东南亚之华侨[M].台北:国立编译馆,1967.

[13]王琳乾,邓特.汕头市志(第四册)[M].北京:新华出版社,1999.

[14]广东省档案馆藏邮政厅管理局档案,全宗号29,目录号2,案卷号382,第104-107页,邮务视察员黄伯长呈关于安南、新加坡批信局情形[M].1948-11-04.

[15]Suchada Tantasuralerk.Poeykwan:The Remittance A-mong Overseas Chinese in Thailand[M].Bangkok:Insitute ofAsian Studies,Chulalongkorn University,1992.

[16]汪郁帕.泰国批馆形式及其发展史[N].钦炳泉,周瑞芬译.中华日报,1990-02-14:4-25.

[17]修朝.泰国侨批的沿革[N].亚洲日报,曼谷:2002-10-11:19.

(责任编辑:佟群英)

G127;K207

A

1001-4225(2014)06-0012-08

2014-01-12

陈丽园(1975-),女,广东新会人,新加坡国立大学博士,广东财经大学马克思主义学院讲师,中山大学历史学博士后。

国家社科基金2011年青年项目“国民政府战时难侨救济与战后华侨、复员、研究”(11CZS041)