瑞替普酶、尿激酶经导管溶栓治疗急性下肢深静脉血栓59例的疗效观察

白银兰 (内蒙古自治区包钢第三职工医院,内蒙古 包头 014010)

·临床与转化医学·

瑞替普酶、尿激酶经导管溶栓治疗急性下肢深静脉血栓59例的疗效观察

白银兰 (内蒙古自治区包钢第三职工医院,内蒙古 包头 014010)

目的:探讨瑞替普酶和尿激酶经导管溶栓治疗急性下肢深静脉血栓的临床疗效.方法:选取我院 2011-04/2013-11接治的急性下肢深静脉血栓患者59例,并随机分为两组.采用瑞替普酶对实验组患者进行治疗,采用尿激酶对对照组患者进行治疗.观察并记录各组治疗前、后的症状变化和不良反应的发生情况,针对临床最终治疗效果进行对比分析与讨论.结果:实验组和对照组的治疗总有效率分别为100%和96.6%,两组差异不明显,无统计学意义(P>0.05).两组在药物反应、出血率等方面差异不明显,也不具有统计学意义(P>0.05).但实验组溶栓的起效时间与对照组相比明显缩短.结论:瑞替普酶和尿激酶均可使急性下肢深静脉血栓患者的临床表现得到极大改善,安全性和有效性较好,具有较高的临床应用价值.

瑞替普酶;尿激酶;急性下肢深静脉血栓;临床疗效

R543.6

A

0 引言

急性下肢深静脉血栓是血管外科的一种常见疾病,且其发病率在逐年上升[1].目前,该疾病主要以非手术治疗为主,其中以溶栓治疗更为普遍,但溶栓药物的选择却不尽相同.瑞替普酶和尿激酶是两种不同的溶栓药物,为深入了解两种药物的有效性、安全性以及临床应用价值,我院选取 59例急性下肢深静脉血栓患者进行临床研究,现将具体内容汇报如下.

1 资料和方法

1.1 临床资料 选取我院于 2011-04/2013-11接治的急性下肢深静脉血栓患者 59例,并随机分为实验组和对照组.其中,实验组30(男16,女14)例,年龄32~69(平均43.7)岁,静脉血栓累及右下肢13例,左下肢9例,同时累及双下肢8例;对照组29(男17,女12)例,年龄31~73(平均45.8)岁,静脉血栓累及右下肢 10例,左下肢 12例,同时累及双下肢7例.所有患者均为首次发病,且病程均在 7 d以内.两组患者在性别、年龄、病程以及栓塞部位等方面的差异不具有统计学意义(P>0.05).

1.2 排除标准 ①对瑞替普酶、尿激酶或其他治疗药物过敏者;②处于妊娠期或哺乳期的妇女;③患肢存在感染性疾病者;④不接受经导管溶栓治疗者.

1.3 治疗方法 所有患者在行下腔静脉滤器置入术后,置入溶栓导管.实验组患者通过溶栓导管持续泵入经生理盐水稀释的瑞替普酶溶液,稀释浓度不大于0.2 Mu/mL,泵入药物总量不大于20 Mu,灌注时间不少于24 h,灌注速度为0.5~1.0 Mu/h.对照组患者通过溶栓导管持续泵入尿激酶,每天灌注5~6次,每次泵入量为10万 ~15万 U,且每次均在 2 h内完成灌注.除上述治疗方法外,所有患者的其他治疗方式均无明显差异.溶栓治疗12 h后,经导管行静脉造影,之后每隔24 h进行一次,并根据血栓的溶解情况对导管的位置进行及时调整.治疗期间,密切关注患者临床症状的改变情况、不良反应的发生情况,并对凝血酶原时间、活化部分凝血酶时间以及纤维蛋白原等指标进行实时监测和记录.

1.4 疗效评定 治疗过程中及治疗结束时,测量健侧和患侧肢体大腿、小腿最粗处周径差,观察肢体疼痛、皮肤颜色等主要症状的改变情况.显效是指主要临床症状完全或基本消失,患侧与健侧肢体周径差 <1 cm,静脉造影结果显示静脉完全通畅;有效是指主要临床症状得以改善,患侧与健侧肢体周径差 >1 cm,静脉造影显示静脉部分通畅;无效是指主要临床症状无好转迹象或加重,静脉造影通畅度未达到好转标准.

1.5 统计学处理 采用 SPSS19.0统计软件进行数据处理,计量数据以±s表示,对各组数据比较采用t检验.P<0.05表示差异具有统计学意义.

2 结果

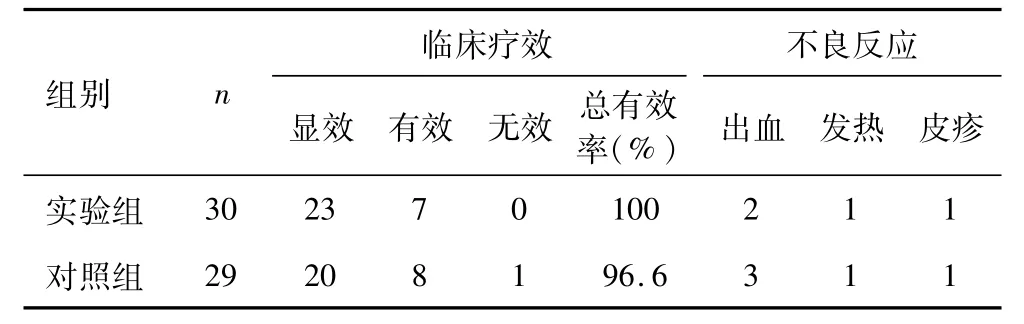

实验组和对照组的治疗总有效率分别为 100% 和96.6%,两组之间的差异不具有统计学意义(P>0.05,表1).在不良反应、出血发生率等方面的差异也不具有统计学意义(P>0.05,表 1).实验组的平均溶栓时间为(21.0±2.3)h,明显短于对照组的(43.2±3.6)h,差异具有统计学意义(P<0.05).

表1 实验组与对照组临床疗效及不良反应比较

3 讨论

下肢深静脉血栓较为常见,一般以肢体肿胀、疼痛以及皮肤青紫为主要临床表现,也可出现浅静脉扩张.血液滞缓、静脉壁损伤和血液高凝状态是其形成的三大重要原因[2].长期卧床、长时间行走或产程过长均可造成血液滞缓.瑞替普酶是第三代溶栓药物,具有半衰期长、纤维蛋白选择性强、渗透性好等特点,可以加速血栓的完全溶解,促进患者康复.尿激酶对内源性纤维蛋白溶解系统有直接作用,可促进纤溶酶原转化为纤溶酶,从而加快蛋白凝块的降解速度,与此同时,它还有抑制血小板聚集的作用.

瑞替普酶和尿激酶均可使急性下肢深静脉血栓患者的临床症状得到明显改善,均有较好的安全性和有效性,且瑞替普酶具有更好的时效性,值得临床推广.

[1]黄晓钟,张纪蔚,梁 卫,等.介入腔内溶栓治疗急性下肢深静脉血栓形成[J].介入放射学杂志,2006,15(10):592-596.

[2]杨晓虎,符伟国,徐 欣,等.急性下肢深静脉血栓诊治进展[J].外科理论与实践,2012,17(1):87-90.

2095-6894(2014)05-082-02

2014-08-18;接受日期:2014-09-05

白银兰.本科,副主任医师.Tel:0472-2165060 E-mail:pkx2001@126.com