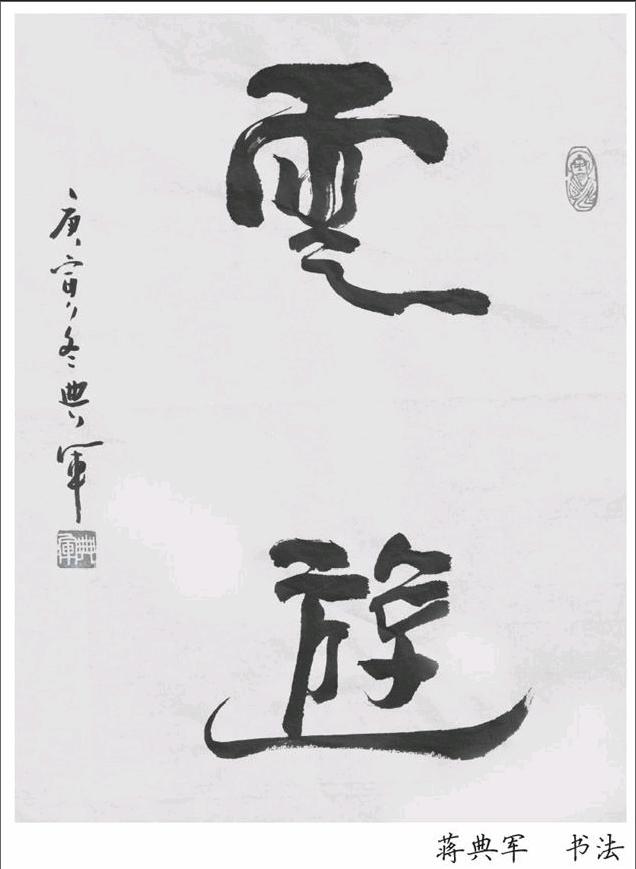

雪

史习斌

按南北方位的地理划分,我无疑是个南方人。这些年漂泊客居的也都是南方的城市。在我的印象中,南方的雪固然不及北方的那般肆意凶猛,但也并不温顺。时间在行走,行踪在变换,关于雪的记忆也越来越淡薄。不止一次,穿着短袖的我在电视上看见北方天寒地冻大雪纷飞,透过屏幕的阵阵寒气立马将我逼退回家乡的雪地。身处从未下雪的大陆最南端,本是南方人的我却被视为地道的“北方佬”,不幸成了雪的代言人。没见过雪的南方人对于雪的那份神秘与憧憬多少有些让我不安,这些年,我着实忽略了一个熟视无睹而又日渐陌生的老朋友。那么久,鲜活的记忆一直被冰雪封存,那个曾无数次被大雪覆盖的村庄,如今在头脑中仍是一尊洁白的雕像。好在南国的体温足够融化雪山,在没有雪的地方回忆关于雪的往事,无论如何心里都是温暖的。

那个年代的雪下得勤,下得大,下得自然。入冬以后十天半个月就有一场大雪,雪花洁白无瑕,质地松软,不似今天这般污染严重。每一场雪的来临都会令人兴奋,作为孩子,入学之前和放学之后是最自由的。夜晚躺在床上,听雪子敲打屋顶的瓦片,清晨揭开窗纸,看雪花轻盈无声的飘落。心情低落时蜷缩在被窝里,等那一声期待良久的“吃饭”的叫唤,或是四门紧闭坐在火塘边烤火发呆。若是一时兴起,可做的事情可多了。折一根细长的木棒做笔,在平整的雪地里练字,唰唰唰唰几下一条标语或一句格言就写成了。扑雪也别有风味,叉开双腿,张开双臂,身子慢慢向前扑下去,再站起来,一个“大”字便印在雪地里了,变换手脚的姿势,还会印出一幅幅形态各异的模糊的“肖像画”。堆雪人总是少不了的。趁母亲不备拿出洗脸盆,装满雪,压紧,反复几次,然后反过来扣在地上,拿走脸盆,一个半球形的模子就成型了,五六个这样的模子堆叠在一起就是一个身材匀称的潇洒雪人。再在身上装上手,在脸上雕好五官涂上煤灰,就可以在一旁默默地欣赏,或者和同伴们比赛了。忙完这些,院坝里的雪已是体无完肤。如果还有精力,可以滚几个大雪球,将地上的积雪汇集起来掀出场外,也算是收拾残局。

等到黄昏或是第二天清晨,转战竹林捕鸟是最好的选择。从百宝箱里找出自制的捕鸟装置,抓一把谷糠,提一只筛篮,选一小块平地,一眨眼的功夫,机关便安装完毕。不需要驱赶,也不需要布控,大雪封山之后无食可觅的大小鸟雀一逮一个准。那些为了一粒口粮而被诱捕的可怜生灵,有的被幸运放飞,有的成了家猫的口中之物,有的因未及时清网而被活活冻死。大雪之后孩子们忙着捕鸟,猎人们则忙着赶仗。三五成群的狩猎班子扛着猎枪,牵着猎狗,沿着猎物的足迹一路追踪。枪法好的蹲守在野兽的必经之地埋伏起来,其他人负责搜寻追赶。这种原始的狩猎方式带有很大的碰运气的成分,很多时候翻过几座山却一无所获,偶尔也会撞大运,一阵狗叫,一声枪响,一头野猪便应声而倒。

农人对于雪的感情是复杂的,有时盼望一场大雪冻死害虫,有时憎恨雪太大压坏了电线、冻伤了农作物,有时乐意在雪的笼罩下享受难得的悠闲,有时又不得不极不情愿地冒着风雪外出办事,遇到结冰路滑挑不了水还得煮雪取水。雪对于他们来说,跟风霜露雨一样平淡而无可改变。

学生之于雪,有手捧雪花的浪漫,有滚雪球打雪仗的刺激,但更多的时候,下雪并不是一件受欢迎的事。

那时的小学是可以带火的。低年级的时候在村小,冬天基本上每人一个火炉,下课后加上木炭提在手里耍圈,呼呼的风一下子就把火烧旺了,场面甚是壮观。偶尔炸出几个火星,就难免有谁的衣服被烧一个小洞,或是谁的皮肤被烫一个小水泡,一场骂战甚至决斗往往在此时引起。也有家里穷买不起木炭的,下课后东蹭一下西蹭一下讨火烤,内向的便一个人躲在不起眼的角落里瑟瑟发抖。我没有火炉,也没有木炭,但父亲那时在学校做炊事员,就把老师吃饭时烤火的火盆借给我上课时用。厨房离教室不远,父亲每次下课都会用铲子从灶膛里铲些火炭来添加到我的火盆里,有多的还会添加到火快熄灭的其他同学的炉子里。正是因为这样,我书桌下面的火总是班里最旺的,下课后没火烤的同学都喜欢围在我这里挤着取暖。上课的时候因为我听得很认真,裤脚烧着了仍浑然不觉,老师夸我学习达到了一定的境界,母亲却因此大为恼火,因为几乎每个冬天我都会烧坏几条裤子几双鞋。

高小的时候去了乡里,学校不再允许人人带火炉了,而是改为“发大火”。每个教室前后各生一个地炉,改烧煤炭,每天由值日生负责生火和加煤。如此一来,教室的温度升高了,也没有了烧木炭时漫天扬起的灰尘,学生花在生火上的时间也减少了许多。这时的火在大雪纷飞的冬天除了取暖,还有帮助学生消除饥饿改善伙食的妙用:烧洋芋,煮面条,考粑粑,炒辣椒,各种招数悉数登场,差点没把火炉变成灶台。有一次数学老师兼班主任叫大家思考问题,教室里顿时鸦雀无声,不一会儿,教室后面乱成一片,大家循声望去,只见火炉上搁着一个大大的钢精锅,锅里的水沸腾了,水汽冲着锅盖叮当作响。老师见状,气不打一处来,健步走上前去,端起锅便扔到了操场上,还没煮熟的土豆滚了一地。从那以后,灶台又沦落为火炉,在雪天里尽职尽责地陪着一个个单薄的身影,给予我们无私的温热和战胜寒冬的勇气。

初中所在的地方在全镇海拔最高,雪最大,天气最冷,却不准生火,这可害苦了我们这些从低山来的学生。那几年的冬天寒冷而漫长,大雪一场接着一场,阴山上的积雪整个冬天都不化。同学们白天下课后个个蹦蹦跳跳摩拳擦掌,靠摩擦和运动生热来驱赶寒冷,晚上虽然有热水洗脚,但水少,水温低,时间也短,上床时脚往往是冰冷的,只得和室友互抱取暖。

第一个冬天我就生了冻疮,回家后用辣椒水泡脚,烧得生疼。上学的那天仍然飘着鹅毛大雪,母亲看我走路一瘸一拐的,就说让你爹送你吧,走不动了叫他好背你一截。这话很熟悉,两年前那个最寒冷的冬天,在镇上念初中的三哥脚上长满了冻疮,放星期回家后冻疮破了,实在无法走路,不得以在家多待了两天。第三天母亲去给他请假,校长一听就生气了,他说都旷课两天了还要请几天假?缺的课哪个补?“背都要给我背来,不然就别来了!”母亲回家传达了校长的通牒,无奈地望着父亲,结果父亲真的找来背岔,冒着风雪,走三十里山路,一步一滑地将一个一百多斤重的大活人背到了学校!我记得父亲曾说那一次有一步没踩稳,差点摔下山崖。我用余光望着父亲,心中感到一阵痛楚,同时产生了一股力量,便说:“我不要背,我的冻疮没破,我能走。”

第二天,我从背笼里拣出一些不紧要的东西以减轻行李重量,穿上钉子鞋,和几个同伴一起冒雪前行。乡村公路是有的,但大雪天没有车,只能步行。走到一半的时候碰巧前面的路垮了,只得走几公里乡村小路,然后插入另一条公路。小路陡峭无人走,沿路没有一个脚印,没过脚踝的松软的雪被我们踩在脚下沙沙作响,心里倒一时舒爽起来,树上的雪落到脖子上也感觉不到冷,脚上的冻疮也不疼不痒了。待我们安全抵达学校已是傍晚时分,晚自习课上已是书声琅琅,我坐在教室里好一阵发冷,但一想到为瘦弱的父亲减少了一趟苦力,心里便格外的温暖。

盘点关于雪的深刻记忆,全都集中在那一段艰苦而充实的岁月。在离开家乡小镇的近二十年里,我一直东奔西走,为求学,为工作,为爱情。所到之处,海拔越来越低,气候越来越暖,也就再也没有零距离地亲历过一场像样的大雪。雪灾、雪崩、冰雕、冰雹,都是从电视上间接感受,末了送上一句惊叹。如今,为了躲避寒冷和冰雪,我选择了一个从不下雪的南方城市居住,家乡的雪已无福目睹,只能在千里之外遥想,至于要在最寒冷的时候到最北的北方体验唯美而纯粹的冰雪世界,只是一个束之高阁的旅行计划罢了,此生有没有时间和勇气成行还另当别论。

雪对于我而言,是一个久违的老朋友。我常在身陷泥淖的时候仰望雪的洁白纯粹,在经受磨难的时候想念雪化后的温暖,在走向狂热迷恋的时候铭记着雪的清醒,甚至在内心烦躁之时幻想有一场雪能了却百事,落得白茫茫一片真干净!老朋友,我们还能如初见般的邂逅吗?全球正在变暖,雪作为一种造化之物会不会从地球上消失?这个世纪,雪的身影离我们渐行渐远,冻死苍蝇的威力在逐渐消隐;这个时代,雪的高洁正被污浊浸染,雪的清醒正被私利灌醉,踏雪而歌的豪情正被慵懒安逸取代。雪作为一种精神的象征体究竟会不会消失?

猫

小时候,猫一直是我最好的伙伴。

家里养猫,目的是对付老鼠。勤快的几乎每天都有收获,懒猫只要叫上几声也很有效果。而我关于猫的记忆与老鼠无关。

有事没事都喜欢和猫玩,养熟了的猫也格外亲近。往椅子上一坐,它就会跳到你的腿上打盹。把它推下去,它又跳上来。再推下去,还是跳上来,眼巴巴望着你可怜兮兮地叫,只有扬了巴掌冲它吼它才肯离去。而我是个心肠软的人,每当它跳上来,我都会紧抱着,把脸贴到柔软的毛上听它“读书”,猫的读书声轻柔而又富有变化,听起来很享受。有时上学一周回来,家门紧锁,从一个固定的地方掏出钥匙,咯吱一声,门开了,正在睡觉的猫,从窝里,从地上,从椅子上,甚至从屋脊最高处迎上来,爬到身上来撒娇,幼小的心灵很是感动,有一种被亲近的温暖。

逗着猫玩,往往是独自一人在家时最重要也最有趣的娱乐方式。用手捉住猫的胡须,它会拼命朝相反的方向拽。把猫的耳朵向外翻卷,它猛一摆头就会还原,不行就拿爪子去扒,然后冲你大叫示意喊停。有时,猫也很乐意跟人玩。把正在睡觉的猫弄醒,拿一面镜子放到它面前,它会对着镜子洗脸,摇摆着头欣赏自己的尊容,或是拿爪子去掏镜子后面的那只“猫”,装出一副对神秘百思不得其解的样子。最刺激也最无良的是吓猫。冲着毫无准备的猫拍手,跺脚,大嚷,或是装老虎大吼,它就会吓得从睡梦中跳起来甚至飞奔着逃走。我曾经发明了令猫百般恐惧的一招:将一匹芭蕉叶撕下一半,沿纹路弄成丝状,将有茎的一端拴到猫的尾巴或后腿上,猫一走动身后就会窸窸窣窣作响,猫以为有人追赶,头也不回地拼命往前跑,跑得越快声音越大,爬上树或躲进洞还是不放心,又开始跑,直到“追命芭蕉丝”被挂断才惊恐万分地停下。其结果往往是一连三天不归家。

离家出走,猫的这招很灵。从此家人就开始限制我玩猫了。那时的我,不和猫玩是不可能的。于是就打着训练猫的幌子继续逗猫玩。在木柴上扳一根小枝,在地上一晃动,猫就会扑上来用爪子抓。抽出木枝左摇右摆,猫就跟着左蹦右窜。干脆找一只田蛙,或是一只幼鼠,那它会更来劲。把诱饵吊到空中它也会一跃而起。想抢了它嘴里叼着的猎物来逗它,就不依了,拼死捍卫,还露出凶相,甚至伸爪子抓人。有一次我被它抓出了血,一怒之下提起它的后颈,它就只能伸直四肢,直挺挺的,我一扬手,它就飞到空中,又重重摔下,流了鼻血,躺在地上不停地抽搐。母亲把我狠狠地骂了一顿,说我太没有德行。望着奄奄一息的生灵,忽然感觉到自己的残酷可怕。夺人之食不等于夺人之命吗,谁会依呢?本来是逗着玩的,下手怎么会这么狠呢?从此不再伤害猫。

那时家中所养的都是母猫,公猫也养过,都很花,不久就会被不知从哪来的叫春的母猫勾引,一去就杳无音信。倒是母猫好,勤快又本分。男女之道似乎在动物界也是通例。

我放学在家的日子,猫窝就成了摆设。不论卧室的门关得多紧,它都会把门挤开,基本上每天晚上如此。如果把门闩死,铁了心不让它进来,它就会在门外又抓又叫地喊门。为了安睡,只得开门放它进来。上了床,它会端坐一会,用舌头舔了爪子洗脸,然后猫着腰钻进被窝,把身子圈成一个圆,将尾巴压在身下,呜呜拉拉开始“读书”。猫的“读书”,大概是一种放松,也是一种取悦主人的独特方式。每次听到猫发出的这种特殊的声音,都会感觉“读书”这个词用到猫的身上是多么深奥。或许这正是猫类的语言吧,自言自语津津有味地讲述着做一只猫的精彩故事。

猫一般都是白天睡觉,晚上出没,但具体的作息时间又没有规律。特别是冬天,它会在开亮口的时候突然钻进你温暖的被窝,冷嗖嗖带来一股寒气。不过有时掀开被子睡觉时会发觉它早已在那里给你暖被窝了,伸脚过去,毛茸茸的一阵温暖,很快就会进入梦乡。

大了之后就住校了。有一次放星期回家,照例回我的房里睡觉,一晚上都很安静。第二天睡了个大早床,一睁眼就听见母亲在叫我吃饭。一伸脚,毛茸茸的,是猫。窗外飘着雪花,想必地下也站了好厚一层。正要重温冬日的温暖,突然感觉脚边有球一样的东西在蠕动,不止一个。揭开被子一看,五只小猫正在猫妈妈的肚皮上凑来凑去。猫妈妈冲着我有气无力地叫着,我又惊又喜又怕,为它们盖好被子,匆匆穿衣起床,向全家人报告了这个荒唐的喜报。父亲一帮人只是骂。母亲说了句“天啦”,就去找了一块破棉被,均匀地铺到筛篮里,又垫了一层废旧的床单,到火边烤暖和了,拿到楼上房间,把母子六猫一个个安顿到“新家”里。

我蹲下去看着这些毛茸茸的可爱的小球,伸手就要拿来把玩。猫妈妈抗议了,母亲也制止了我。母亲见我如此的兴致,就笑着说那只母猫经常和我睡觉,这几个小崽子肯定是我的。我似懂非懂,隐隐约约感觉好像受到了捉弄,就嚷着不让母亲给猫妈妈吃鸡蛋和猪心肺。最终猫妈妈在伙食上获得了很好的待遇,却从此被剥夺了上床睡觉的“特权”。母亲叮嘱我以后睡觉时一定要把房门闩上。那时我也不小了,感觉猫和人睡觉,还是一只母猫,还在床上下崽,也实在不是一件好事,就答应和照办了。也巧,自从那次以后,家里养的猫从来不去任何一个房间上任何一张床了。

也是从那以后,上学越去越远,跟猫见面的机会也越来越少。到了城里也常看见猫,可怜兮兮的流浪猫,憨态可掬的宠物猫,也少不了几分同情与羡慕,但想来定都没有家里的猫那么自然纯朴。记忆中家里养的猫一只接着一只,已经记不清一个确切的数字了,有被踩死的,有在邻居家吃了鼠药毒死的老鼠被毒死的,也有自然老死的。但直到现在,家中一直养猫。每次回老家,总还是有猫冲着我撒娇,我也总会去抱抱在腿边蹭来蹭去的猫,但彼此之间似乎少了一点昔日那种无间的亲密。不去细想原因了吧,正如那些逝去的时光,注定无法挽回,回忆回忆也就足够了。