大革命时期妇女革命意识之觉醒

■易凤林

澳大利亚学者费约翰认为,妇女运动对大革命的附从,是在一个具有高度象征意味的舞台上进行的,即“被压迫的妇女由一个表达具体性别要求的形象,最终成为一个变形的象征,表达的是集体性的民族苦难。在那个时候,人们认为妇女将与中国一道觉醒”[1](P413)。这一观点极具启发性。他给我们提供了一个研究妇女革命政治的视角。大革命时期,一些妇女逐渐接受革命思想,从沉默者变成具有革命话语权的群体。这一改变反映了妇女革命意识的觉醒,从革命的边缘逐渐走向革命的中心。目前学界关于妇女革命的研究比较多,共同指向妇女解放蕴含个体解放与社会解放的双重意义,并且也涉及了早期女共产党员的革命价值取向①。然而,学界尚缺乏从实证层面考察大革命时期妇女加入共产党的萌动与革命道路的选择,更忽视了妇女在革命觉醒上的主体性。为此,本文试图做一尝试,从妇女入党的微观层面分析妇女的革命选择和革命视域。

一、妇女革命意识的初醒

共产党成立后,1922年正式设立了妇女部,把妇女工作纳入其工作范围。共产党视妇女解放为无产阶级解放的重要部分,把它作为增加革命力量的重要要素。[2](P88)在此思想指导下,共产党对妇女工作尤其是妇女入党给予了相当的关注。一些妇女以“入党”的方式宣示着自己的政治态度和革命价值观的笃定。必须说明的是,大革命时期,在国共合作的前提下,共产党的组织形态往往以国民党的名义出现,中共以其入党的秘密性常常处于隐性状态。即很多妇女名义上加入了国民党,实际上是共产党员,接受共产党的直接领导。

对共产党而言,吸收妇女入党是妇女运动的核心。它非常明确地要求“各地党部应注意介绍女党员,因为在宗法社会关系未曾打破的中国,女党员担任妇女运动确有许多便利。从经验上说,没有女党员的地方,妇女运动常常无从着手”[3](P371)。简言之,妇女党员的吸收不仅关系到党员数量的扩大,而且决定了妇女运动的成效。妇女党员的重要性不言而喻。显然,妇女入党是妇女革命意识觉醒的标志,意味着她们有了明确的政治态度,对革命道路做出了选择。这是她们表达政治导向的最佳方式。大革命时期,妇女参加共产党的现象在根据地广东等地表现突出。这些入党者主要是知识分子和工人,也有部分其他职业的妇女。

工人成分在女党员中的比例较大。中共从成立以来就把自己定位为工人阶级的先锋队,为此,它尽量吸收工人阶级的革命分子,以保持党的先进性。女工人作为工人中的重要部分,吸收入党自然为题中之义。并且,中共始终认为劳动妇女必须首先觉醒,妇女革命“不要做成太太小姐的运动,要做一切劳苦妇女政治经济和教育利益的奋斗”[4]。陈独秀也主张女工会要维护自己阶级的利益,“为女工们实际的生活所需要而奋斗”[5]。也就是说,按照中共的思想逻辑,女工人应该成为中共主张的首先响应者。毋庸置疑,女工人党员的重比例合符中共的思想理念。

大革命初期,为了推动国民党改组,中共把工会会员包括女工人党员也全部介绍进国民党[6](P551-552)。所以,很多女工人党员名义属于国民党支部,但实际上加入了共产党。1924年,国民党广州市党部进行了女党员的统计。据第五区第三区分部的报告,它吸收了3名女党员,其中1个是图强学校的学生,两个是普通女工[7]。由共产党直接领导的国民党广州市第七区党部则有9名女党员,其中6个是工人,两个是知识分子,1个职业未明[8]。与之类似,工人运动较为蓬勃的地方支部在吸收女工人党员方面一般都比较成功。

支部的这一成分构成足以反映中共的思想影响,即着力于劳动妇女的解放,吸收其中的革命分子入党。在这种思想下,妇女党员中工人成分的增加就是其显著的表现。1925年1月,中共四大通过了《对于组织问题之议决案》,提出灵活运用党的章程规约,适量放宽条件,大量吸收工人中的激进革命分子入党[9](P380-381)。女工人入党更是放宽条件。这就为这些劳动女工参与革命政治提供了可能。

女知识分子加入共产党的情况也较普遍。国民党广州市第一区第六区分部共吸收党员12人,大部分属跨党的共产党员。她们几乎全部都是知识分子。其中,章韫慧、沈兰芳、雷秀曼、邓昕为女师小学教员,沈学修、李伤今、张躬翔为女师学生,虞锡康、虞婉庄为学界人士等。[10]第五区第六区分部的情况也差不多,5名党员都是知识分子,其中陈浣芬、甘憬、孔伯平等3名女党员都是1924年1月参加共产党的学生[11]。从当时趋势看,女知识分子主要集中于青年学生、教师。

女知识分子和工人入党,证明了革命思潮深入到她们的思想里。1925年初,共产党以国民党名义成立了征求女党员队,仅上海区就成立了10个队。妇女入党运动的开展,促进了党员人数的增加。据向警予报告,仅一次成功的演讲,同德医学、中国女子体育学校、上海女子工业社、民国女子工艺学校等学生、工人即有50余人参加共产党(包括国民党),还有一部分人以“未得家长许可及求学时代不能为党服务等诸理由”尚待考虑[12]。由此可见,学生、工人仍是妇女党员的主体,并且妇女入党增加成为一个趋势。

随着革命向前推进,女党员在中共地方党部的比例不断提高。上海党组织的情况可以证明这一点。1924年下半年,上海共有中共党员109人,其中女党员7人,占总数的6.4%。五卅运动后,上海增至党员1080人,其中女党员186人,占17.2%。到1926年4月,上海共有党员 1809 人,其中女党员 383 人,占 21.2%。[13](P196-210)从中可看出,在工业城市上海,女党员的比例逐渐攀升。这一趋势符合中共党组织不断壮大的整体发展方向。

女党员的初步吸收表明,妇女革命意识逐渐觉醒。她们在革命的潮流中已经有了自己的政治态度和主义信仰,不再立于革命的边缘,真正参与到中共的革命斗争中来,变成了革命活动的参与者或妇女运动的领导者。入党已证明她们对革命道路做出了判断和选择。从职业分布来看,首先觉醒的妇女主要来自知识分子和工人。显然,女知识分子能够比其他妇女更早、更深地接触革命理论,浸染革命文化,在思想上更为开放,容易接受革命。女工人因有工会组织,可以在组织中接受共产主义宣传,较早地认识到自己的苦难,逐渐认同共产党指示的革命道路。实际上,以知识分子、工人为主的女党员格局,是改组之初共产党成分以知识分子和工人为主体的缩影[14](P256)。

二、女党员的革命视域

妇女入党在觉醒层面而言,象征意味极大。然而,女党员的思想世界同样值得探索。从中可以探索这些妇女的内心,剖析她们如何把自己融入革命斗争,表达自己的革命心声。女党员的思想世界既有普通党员的一般思维,也有妇女的独特视角。对她们而言,既要参与到大革命的洪流中,进行反帝反军阀的斗争,同时,作为妇女中的首先觉醒者,她们还担负着妇女解放的开路先锋。简言之,她们的思想往往体现着社会解放与个体解放的统一性。

与当时知识青年入党的革命潮流相一致,女知识青年的入党表现突出。青年素抱救国救民之情怀,这是他们接受共产主义的思想基础。受共产党革命宣传之感召,激发了不少青年包括女青年的革命责任感以及潜藏在心中的革命热情。他们以青年之责任自任,入党成为其必然选择。诸如,陶丛勋在致恽代英的函中,直言“闻一片热诚之演词(指恽代英的演讲——引者注),令仆佩服之至”,同时“仆本有改革国家之志”,因此,他热切地希望恽代英能够介绍他入党,“以完敝志”。[15]许多女知识青年也发出了“时至今日,社会需要再没有比革命改造还急切的”[16]的呼声。

中国妇女作为受压迫的群体,囿于社会观念和自身的条件,常常与革命保持距离或惧怕革命。为此,具有革命思想的女知识青年把视角投向了妇女自身的解放。她们不断地披露当时社会女性的蒙昧和命运的悲苦,以论证女性奋起革命的紧迫性和必要性[17](P155-161)。诸如张嗣婧在婚姻中的不幸,使邓颖超十分痛心,指出“再不要有第二个张君”,呼吁妇女“勇敢地起来,做一个真正的‘人’”[18](P165)。总体而言,女知识青年参加中共的革命选择既有革命大任之担当,也有解放妇女之独特使命。

向警予、蔡畅、邓颖超、曾志等早期女共产党员属于女知识分子最先觉醒的一部分人。她们在中国的民族危机面前,决定以参与共产党的方式表明自己的革命观。曾志以其自身的革命体认,自述其加入共产党的动因是“马克思主义的熏陶和为劳苦大众奋斗的志向”[19](P24)。不过也要承认,她们走向革命道路,也有妇女解放的内在诉求,力求与男子一样独立自主,拥有主体地位。这点在妇女革命的先行者和领导人——向警予身上特别显著。早在1911年,她就与蒋胜眉等7个女同学结为姊妹,创作了结盟誓词,即“姊妹七人,誓同心愿,振奋女子志气,励志读书,男女平等,图强获胜,以达到教育救国之目的”[20](P1)。在欧洲接受了马克思主义熏陶之后,向警予更把社会解放与妇女解放结合起来,强调妇女自身解放的意义,号召妇女自觉、自决、自动地行动起来[21](P15)。加入共产党之后,向警予担任妇女部的第一任部长,直接领导了中共的妇女运动,具体落实了中共把妇女解放至于大革命框架下的思想[22]。可见,女知识分子在五四运动的新式教育下,较早地接触到了马克思主义,对中国的革命问题有了比较理性的分析。同时,作为革命妇女的代表,她们始终强调被压迫妇女的苦难以及反抗的必要性。

相比之下,女工人入党缺乏革命理论认知的自觉,更具有政党化色彩。中共的动员或革命宣传在其中发挥了至关重要的作用。谢冰文、周莲、刘秀英等女工的入党即说明了这一点。她们代表了女工的一般特征,诸如文化水平低、家庭困难,没有显著的个性色彩。谢冰文是一名年轻的织袜女工,不识字,于1923年加入中共,1924年初根据国共合作协议,参加了国民党,做了一个跨党党员。周莲、刘秀英与之类似。[23]其情况表明,作为没有文化的普通工人,在中共的革命理论多方面渗透的情况下,她们才可能接触到革命文化,继而入党。应该说,她们的入党与共产党在早期的革命宣传密不可分。在中共的阶级理论攻势下,女工逐渐认识到自身的革命需求和阶级地位,奋不顾身地入党,进行政治角色的彻底改变,成为真正的革命者。

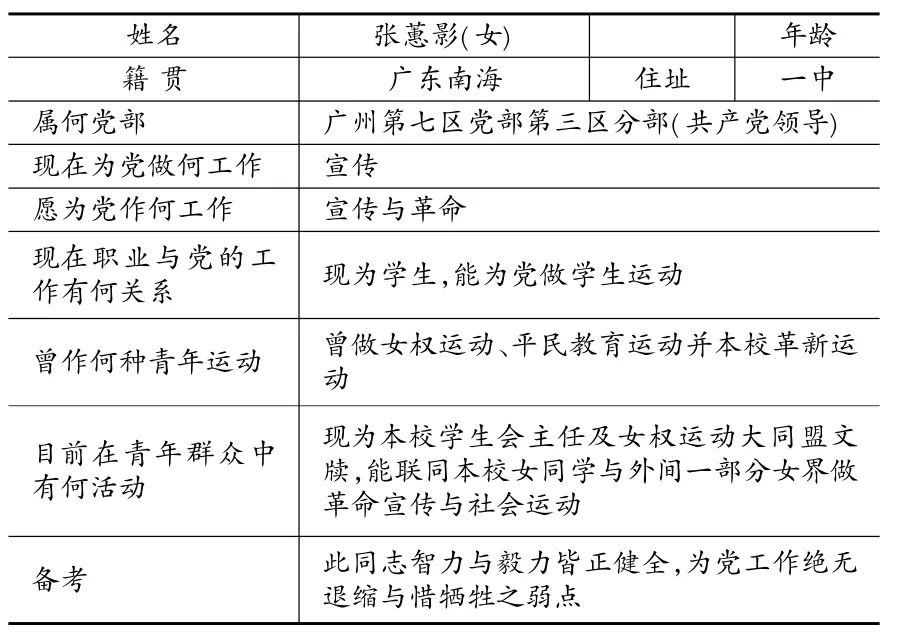

大革命进行中,共产党以国民党名义对女党员进行了政治思想调查,释放了女党员的内心世界。从某种程度而言,来自知识分子的女党员更能表达自己的思想,较为自觉地接触革命理论,其政治态度具有一定的自主性。她们的政治思想相比其他阶层的女党员相对更为深刻,革命斗争更富主动性。女学生党员张蕙影的调查即体现了这一点。详见表1。

表1 女共产党员张蕙影的政治思想调查(1924年10月5日)

张蕙影之调查部分证明,女知识分子党员具有较强革命性,对革命之于社会解放与妇女解放的双重作用有相对深刻的认知。与此同时,她们对自己的革命责任有着较清晰的定位。她们利用自己的知识优势进行革命宣传,学生党员则偏重于学生运动。与男党员不同的是,她们更强调妇女自身的解放,格外关注妇女运动,并身体力行予以指导这一运动。这是她们政治思想的特征。

显然,党员张蕙影把国民革命与妇女解放结合起来的斗争方式符合中共对妇女运动的期待。中共除了要求妇女运动积极支持民族运动和反军阀战争之外,也指出应结合妇女运动的特点,提出适合妇女心理的口号,唤醒妇女的革命意识,例如“男女社会地位平等”,“男女教育平等”,“男女职业平等”,“女子应有参政权”,“男女工资平等”等[3](P373)。在其指示下,妇女部甚至号召女学生尤其是党员以独立之精神,在假期中向妇女宣传革命思想,“回复他们的知觉,唤起他们的感情,使他们脱离生殖机、灶下婢的生活而堂哉皇哉的干起人的生活来”[24](P199)。作为女党员,动员妇女革命的责任更为重大。向警予曾说“本身是已觉悟了的女子,对于同伴的迷梦似乎不能不竭力的唤醒,似乎成了伊们的良心上的义务”[25](P251)。

如上所述,大革命时期,妇女革命意识的觉醒有着一定的群体倾向性,即知识分子、工人更容易接受革命思想,较深刻地认知到自己的阶级地位和革命的必要性。循着这样的思想路径,妇女党员的思想呈现出党员思想的统一性与妇女身份的独特性。

三、妇女革命的主体性

随着革命的顺利开展,尤其是在大革命高潮时期,在多种因素的综合作用下,妇女入党持续增加。作为一个群体,妇女的主体性更为突出,主动接受革命的改造,更多的妇女认识到自己的革命需求和革命的必要性。

革命文化的影响可以改变人的思想,妇女也不例外。部分妇女在激荡革命环境中逐渐扫除羁绊,试图用革命的方式接受思想的洗礼,谋求自我解救和社会解放。在这个过程中,她们的主体性得以发挥,为共产党革命思想的渗透提供了可能。革命思想以前所未有的广度和深度继续传播。不仅妇女部、宣传部,连其他部门,甚至每一个党员,都成了宣传者。在这样的环境下,孑然一身保持与革命文化的完全隔离必然有点难度。常见的情况是,部分妇女自觉或不自觉地接受了共产党的革命理论,成为共产主义的信仰者。

妇女解放的路径,是她们接受革命思想的核心问题。向警予明确指出:“中国妇女运动,业已带了国民革命运动的特性,盖呻吟憔悴于外国帝国主义和北洋军阀两重压迫之下的中国,非将人权民权首先争回,女权不能有存在的根据。”[26](P171)另一位妇女革命的先行者杨之华更为透彻地指出:“在中国妇女必须以全力来促成国民革命的实现,谋中国民族独立。然而要国民革命能实现,必须使中国革命的女学生和大多数劳动妇女来参加反帝国主义和反军阀的战线,尽革命的义务,这才有达到妇女解放的可能。”[27]也就是说,妇女解放必须通过国民革命(即大革命)才能解决,所以妇女应支持和参与大革命。

支持大革命莫过于直接加入共产党,成为革命运动的直接参与者或妇女运动的领导者。1926年9月,中共中央扩大会议通过《妇女运动议决案》,指出必须“发展党员和养成妇女运动人才”。在中共看来,女党员虽增了不少,但是比起男党员的数量来,还是差得多,为此“以后各地须特别注意女党员的发展”。此外,妇女运动的人才更是缺乏,导致各地妇女工作颇感困难,所以“养成妇女运动的人才 (尤其关于女工农妇运动的人才)也是目前各地党部最重要的责任”。[28](P232)可见,吸收妇女入党和培养妇女人才成了妇女工作的中心任务。

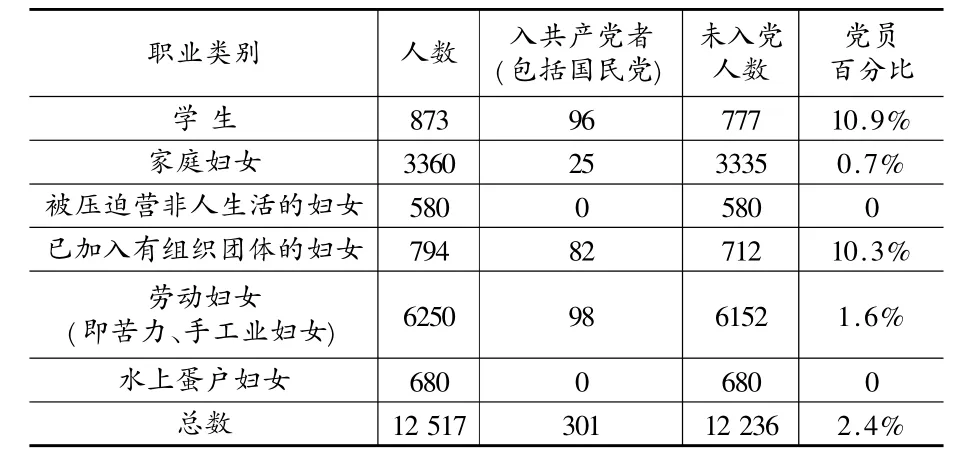

中共正确思想的指导和北伐战争的顺利推进,使妇女入党的热情被调动起来。她们在革命道路的选择上日益呈现出妇女的主体性,有了自己的革命价值判断。女共产党员的人数明显比大革命初期多。以梧州市为例,中共吸收女党员的工作已经有较大的进步。如表2所示。

表2 梧州市女共产党员调查统计(1926年10月14日)

从表2可见,妇女入党的比例并不低,尤其是学生和工人等阶层,并且考虑到妇女革命的积极性比其他群体更弱,可以证明妇女参与革命的主体性明显在增强。与此同时,不同职业或阶层的妇女对入党的态度有较大的差别,即妇女革命的主体性有所不同。女学生、有组织团体的妇女加入共产党的比例明显高于普通的农家妇女、劳动妇女,而一些从事非人生活的妇女、游民性质的妇女则尚未有入党者。这种情况再次表明,知识分子和工会、农会等组织团体内的妇女更有机会接受思想教育,更容易认同革命观。这两类妇女是最早的觉醒者,也是妇女党员的主体。毋庸讳言,真正处于社会底层的妇女由于眼界的局限、社会的束缚,以及共产党革命思想渗透的困难,她们仍然处于革命的边缘。这是值得注意的一个现象,证明了妇女的觉醒始终只是小部分,而不是全部。

入党后,女党员的思想和感情有了依归。1925年5月31日,上海大学女学生钟复光(时为共产党员)因积极参与五卅运动被捕。出狱后,她给北京政法学院郑献征、耿暨之写了一封信,陈述了女共产党员在五卅斗争中的内心自白。她在信中写道:

三十一日,大雨淋漓。九时,我才得昨日消息。当即热血沸腾,向外奔跑,会同各同学向各商店讲演,要求他们罢市。一直奔跑了大半天。午后三时,口已说干了,力竭声嘶,精神疲倦到万分。……我校四位女同学,我也是一个,当即被捕入捕房。我怕吗?不,一点也不怕!入内,将我与男学生关在一个铁栏内。昨日今日先行进去的人们见我等入,鼓掌欢迎,高呼不怕的打倒帝国主义。……当外人与我谈话时,我告之“你们捉吗,打吗,无论如何,只能束缚中国人之身,确不能束缚中国人之心……”[29]

作为一名女学生党员,钟复光呈现了学生、党员、妇女的多重特质。一方面作为学生,她积极参与群众运动,以学生身份积极向外宣传,保持着高昂的情绪,始终激情澎湃。另一方面,她又是一名党员,所以她的笔端时时流露出党员的革命思维即“彻底地反帝,并在运动中发挥先锋作用”,且富有强烈的革命责任感。此外,女性的身份又使她清晰地意识到与男生的区别,并试图以女性的勇敢宣告妇女具有同样的革命性。

同时,向往革命的妇女也不同程度地有了革命的逻辑。1927年3月,吴静贞致函何香凝,讲述了个人的苦难经历和革命心路。她自述:“贞自怀抱时即受旧式婚姻制度之束缚,三岁许字,十七岁夫嫁,未满二年而夫病故,仅留一两月小女。从此,夫死权丧,牢笼愈甚。所有夫婿遗产概被夫兄强制买卖,相与理论则言女子在法律原无继承家产之规例。种种之锁链计均日趋紧张。母女二人日困愁城,家道益衰微,生活愈感艰难。于民国十三年得亲族捐助投考省立女子职业学校以谋生活独立,藉回善后。不料我军(北伐军——引者注)克复武汉后,而教育当局竟将中等以上学校尽行停顿,而贞在经济原无地位,经此事变而工作前途更无一定依归。贞之志愿欲投考政治学校为党效力,尽贞之责,并了平生之夙愿。”[30]

吴静贞名义上要为国民党而奋斗,但在国共合作的大环境下,她主要表达的是一种革命诉求。吴静贞的个人苦难是千千万万妇女生活的缩影。她的丧夫、孤儿寡母的拮据、孤苦无依等在当时社会是一个普遍现象。她的特殊性在于,她已认识到自身苦难可以通过革命获得解救。投考政治学校的愿望,是她自我解救的一个革命途径。她走向革命道路的内心自白生动地表明,妇女参与革命的思想动因具有个人解放与社会解放相结合的特质。一方面,她具有主体性,在自己苦难体认的基础上表现出参与革命的主动性;另一方面,她的思想融入了政党的革命意识,尤其中共所强调的“妇女可以通过国民革命获得自我解放,并成为社会解放的重要部分”。

质而论之,妇女的革命性在大革命的发展过程中不断被激发出来。这与共产党之引导、社会氛围等因素密切相关。到大革命后期,中共对妇女在革命中的作用有着深刻的认识:“党对于被剥削的妇女群众的工作,必须较之从前更加注意的去做。在工农和城市小资产阶级的革命联盟之中,被剥削的妇女们,一定无疑的是很重要的因子”,并且“妇女是人民中最受压迫的一部分,她们在革命队伍之中也是最为热心于革命的。”[31](P59)社会舆论对妇女等基层群众的入党给出了自己的解释。天津《大公报》指出:

中国十五年来,谈政治,办党会者何止一个国民党。可惜大家都去崇拜武力,醉心名位,不摇尾于无知军阀之斗,即求荣于腐败官僚之下。明知事与心连,甘于堕落自杀,弄得社会无一干净之人,国民无可崇拜之士。眼看着即使有共产党发生,社会上也无有另一种组织,可以和他抵抗。……现在眼前明白的事,就是有组织,胜过无组织,有主张胜过无主张。空言无补,须有事实。虚声无用,须有实力。(此实力非兵力,乃精神的力)。旧时代快告终,新时代已开始。留心时局的人们,不要轻轻看过这个趋势。[32]

虽然作者并不赞同共产主义,对共产党有着反感情绪,但他的话恰恰证明了中共的影响力。他不得不承认中国社会没有与共产主义相抗衡的理论,也没有与之对抗的政党,加上共产党本身的努力,民众热心于此也就时所必然了。他部分道出了妇女等普通民众趋向于中共,走向革命政治中心的原因。

总而言之,在革命意义上而言,妇女群体的觉醒具有民族解放和自身解放的双重价值。她们不仅要承担国家和民族的苦难,而且要默默忍受妇女命运的不幸。为此,妇女革命意识的觉醒在象征意义上而言,一定程度上代表了民族的觉醒,更预示着妇女作为弱势群体的自我解救。中共在妇女觉醒的道路上起到了关键性的作用。社会主义理论为妇女提供了解救社会与自我的思想支撑,并以政党的力量为妇女革命提供了保障。妇女本身的革命需求与中共的革命理论相呼应,加上中共有效的革命宣传,妇女入党无疑是必然的、符合革命趋势的选择。大革命初期,妇女开始接受中共革命文化的熏陶,思想发生了改变。她们以自身体认与时代发展为基础,认同了中共的革命主张,继而加入中共。这些女党员以共产主义信仰为动力,融入中共的革命事业中,并始终坚持着妇女解放的使命。从其思想特征而言,她们的思想始终未脱离中共革命理论之范畴,只是把大革命与妇女解放恰当地结合起来,有了一定的独特性。随着革命斗争的深入,她们的革命主体性日益显著,革命意识更为明晰。妇女入党人数的不断增加、革命主动性的加强,都是妇女主体性激发的表现。妇女革命意识的觉醒使妇女运动活跃起来,妇女从革命的边缘逐渐走向了革命的中心,表达着自己的革命诉求。并且,妇女入党和对革命的支持增加了中共的革命力量,加快了中共在社会解放上的速度。

注释:

①张文灿:《妇女性别解放与阶级、社会解放的互动》,《首都师范大学学报》(社科版)2010年第6期,杨会清:《苏区妇女对革命的态度演变:1927—1934》,《长江论坛》2010年第4期等文论述了妇女革命的双重性;而朱红梅:《试论中共早期(1921—1927)女共产党员的价值取向》,《湖北社会科学》2002年第2期一文尝试对女共产党员的价值观进行诠释。

[1](澳)费约翰.唤醒中国:国民革命中的政治、文化与阶级[M].李恭忠,李里峰,等译.上海:三联书店,2004.

[2]关于妇女运动的决议(1922年7月)[A].中央档案馆.中共中央文件选集:第一册(1921—1925年)[M].北京:中共中央党校出版社,1989.

[3]对于妇女运动之议决案(1925年1月)[A].中央档案馆.中共中央文件选集:第一册(1921—1925年)[M].北京:中共中央党校出版社,1989.

[4]高君宇.女权运动者应当知道的[N].向导周报,1922-11-02.

[5]陈独秀.祝上海丝纱女工协会成功[N].向导周报,1924-01-20.

[6]谭平山与鲍罗廷的谈话(1924年1月10日)[A].中共中央党史研究室第一研究部.联共(布)共产国际与中国国民革命运动(1917—1925)[M].北京:北京图书馆出版社,1997.

[7]广州市第五区第三区分部女党员名单(1924年)[Z].五部档案,12069,台北:中国国民党党史馆.

[8]广州市第七区党部女党员调查表(1924年)[Z].五部档案,12067,台北:中国国民党党史馆.

[9]对于组织问题之议决案(1925年1月)[A].中央档案馆.中共中央文件选集:第一册(1921—1925年)[M].北京:中共中央党校出版社,1989.

[10]广州市第一区第六区分部女党员名单(1924年)[Z].五部档案,12075,台北:中国国民党党史馆.

[11]广州市第五区第六区分部女党员名单(1924年)[Z].五部档案,12073,台北:中国国民党党史馆.

[12]向警予.妇女真的没有接受革命思潮的可能吗?[N].妇女周报,1925-05-24.

[13]一九二一年至一九二七年上海、江苏、浙江党组织发展概况[A].中共党史资料:第10辑[M].北京:中共党史资料出版社,1984.

[14]上海地方报告(1924年5月)[A].中央档案馆.中共中央文件选集:第一册(1921—1925年)[M].北京:中共中央党校出版社,1989.

[15]陶丛勋致恽代英函[Z].环龙路档案,00800,台北:中国国民党党史馆.

[16]中等以上女学生的读书问题[J].妇女杂志,1924,(10).

[17]邓颖超.张嗣婧传(1923年3月)[A].中华全国妇女联合会妇女运动历史研究室.中国妇女运动历史资料(1921—1927)[M].北京:人民出版社,1986.

[18]邓颖超.姐妹们起哟!(1923年3月)[A].中华全国妇女联合会妇女运动历史研究室.中国妇女运动历史资料(1921—1927)[M].北京:人民出版社,1986.

[19]曾志.一个革命的幸存者[M].广州:广东人民出版社,1990.

[20]七姊妹誓词(1911年春)[A].向警予文集[M].北京:人民出版社,2011.

[21]女子解放与改造的商榷(1920年5月26日)[A].向警予文集[M].北京:人民出版社,2011.

[22]向警予.中国最近妇女运动[J].前锋,1923,(1).

[23]广州市第八区党部妇女党员报告表(1924年3月)[Z].五部档案,12066,台北:中国国民党党史馆.

[24]寒假中女学生应努力的一件大事(1924年12月27日)[A].向警予文集[M].北京:人民出版社,2011.

[25]几个问题的剖释——告怀疑国民党的女青年(1925年5月31日)[A].向警予文集[M].北京:人民出版社,2011.

[26]今后中国妇女的国民革命运动(1924年1月1日)[A].向警予文集[M].北京:人民出版社,2011.

[27]杨之华.中国妇女之状况与国民革命(1926年4月)[J].中国妇女,1926,(14).

[28]妇女运动议决案(1926年9月)[A].中央档案馆.中共中央文件选集:第二册(1926年)[M].北京:中共中央党校出版社,1989.

[29]钟复光.被捕女学生的一封信(1925年6月1日)[N].京报(北京),1925-06 -08.

[30]吴静贞上中央妇女部何香凝函(1927年3月)[Z].五部档案,13888,台北:中国国民党党史馆.

[31]政治形势与党的任务议决案(1927年4月27日—5月7日)[A].中央档案馆.中共中央文件选集:第三册(1927)[M].北京:中共中央党校出版社,1989.

[32]天马.社评:时局的趋势[N].大公报(天津)1926-10-15.