中美高技术产业贸易模式的测度研究

刘 威 金 山

改革开放以来,日益扩大的中美贸易失衡一直是影响中美经贸关系的重要因素之一。虽然导致中美贸易失衡的原因很多,但随着高技术在经济发展中影响的提升,中美高技术贸易失衡成为导致中美贸易失衡的重要来源之一。高技术贸易顺差是中美贸易间一种“反常”现象,作为世界头号科技创新强国的美国,在高技术产品(Advanced Technology Product,简称ATP)上却对中国出现贸易逆差,据美国普查局(United States Census Bureau)统计,2002-2012年,中国对美国ATP贸易顺差从118.1亿美元持续增加到1190.5亿美元,扩大近10倍。同时,中美ATP贸易差额占货物贸易差额的比重也从2002年的11%增加到37%。要分析中美高技术贸易顺差扩大的原因,首先需检验其具体产品的贸易模式,尤其要研究在中国经济与技术研发实力增强的背景下,中美各类高技术贸易是否如传统理论的预测,随着时间推移,逐步从产业间贸易升级为产业内贸易,中国是否真的实现了高技术产业竞争力提升。

一、 产业贸易模式测度方法综述

(一) 产业贸易模式的静态测度方法

(二) 产业贸易模式的动态测度方法

由于上述静态测度方法及指数主要测量的是一国在某一特定时期的产业贸易类型,无法反映动态贸易流量变化引起的贸易模式变化及其调整成本,也不能反映各国产业结构及贸易的动态调整过程(万智颖,2010:12-13)。因此许多学者提出了动态产业贸易模式测度方法。

Hamilton等(1991)首先提出了边际产业内贸易概念,衡量一国在特定时期产业内贸易增值在其贸易增值中的份额(Hamilton C.and P.Kniest.,1991:356-367),其成为动态贸易模式测度指数设立的理论基础。此后许多学者提出边际产业内贸易测度指数,其比G -L指数能更好地反映贸易增量类型。目前学术界主要使用Brüelhart边际产业内贸易指数和Thom & McDowell边际产业内贸易指数(王晶,2008:14-20)。

二、 中美高技术产业贸易模式的测度

(一) 高技术产业贸易模式的静态测度

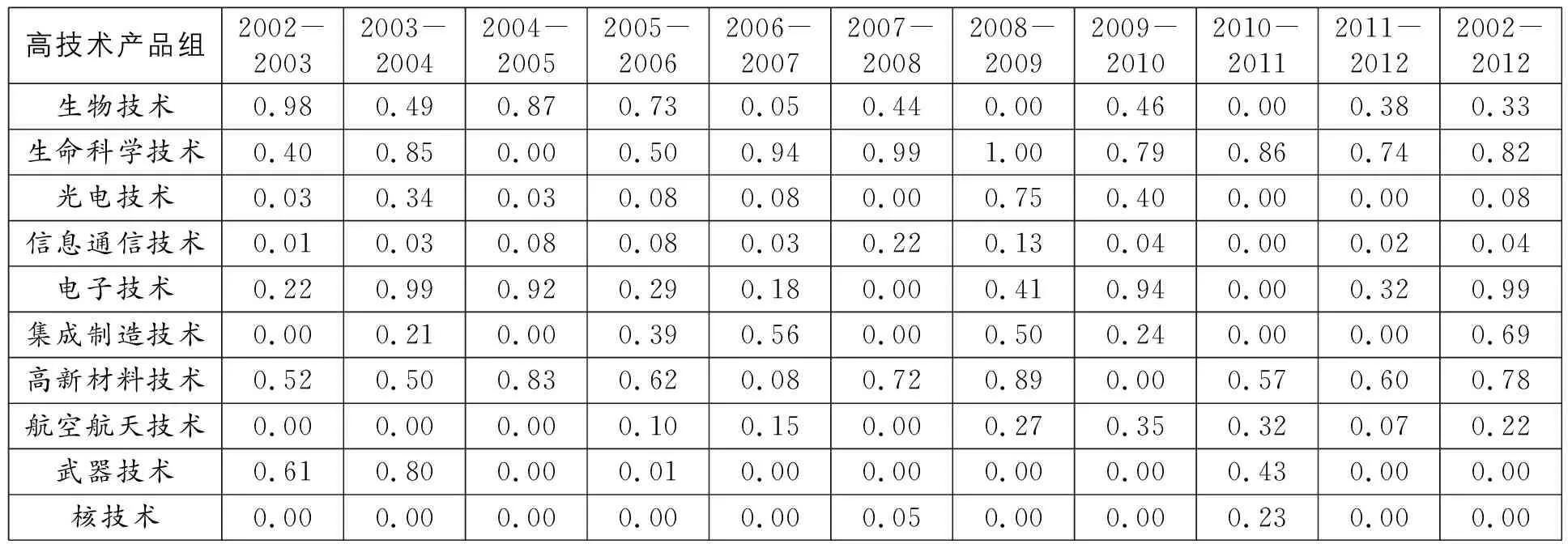

据美国普查局的分类,高技术主要分为10类:生物技术、生命科学技术、光电技术、信息通信技术、电子技术、集成制造技术、高新材料技术、航空航天技术、武器技术、核技术。我们将利用美国普查局的数据,分别对2002-2012年中美高技术整体贸易及10类高技术贸易模式进行测度。首先利用G -L指数对其贸易模式进行静态测度,结果如下表1。

第一,2002-2012年中美整体高技术贸易G -L指数逐年下降。2002年其G -L指数为0.58,自2003年其值均低于0.5,2011年与2012年下跌至最低的0.27,据表2中G -L指数判定标准,中美高技术整体产业内贸易水平在逐步下降,正从产业内贸易向产业间贸易转变。而按照一国产业贸易调整的正常周期,随着技术模仿和持续创新带来的两国产业发展差异的缩小,其产业贸易模式应逐步从产业间贸易升级到产业内贸易,因此,二者相悖。

第二,从表1的中美10类高技术贸易G -L指数看,其贸易模式存在明显差异。首先从纵向分析,以2012年为例,中美生命科学技术、电子技术、集成制造技术、高新材料技术、核技术等贸易模式均属高水平产业内贸易,其他属产业间贸易或低水平产业内贸易。其次从横向分析,2002-2012年,中美生命科学和高新材料技术贸易一直是高水平产业内贸易,其G -L指数均大于0.5,曾分别高达0.97和0.90;中美电子技术贸易的G -L指数在多数年份都大于0.5,也偏向高水平产业内贸易;中美集成制造技术和核技术贸易的G -L指数分别从2003年和2012年超过0.5,转化为较高水平产业内贸易;而在中美高技术贸易中占主体的光电技术、信息通信技术、航空航天技术贸易的G -L值则一直接近零,表现为产业间贸易,这也导致中美高技术贸易整体表现为产业间贸易;而中美生物技术和武器技术贸易的G -L值则分别从2011年和2005年下降到0.5之下,转变为低水平产业内贸易或产业间贸易。

表1 2002-2012年中美10类高技术贸易的G -L指数

数据来源:U.S. Census Bureau,载http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/atp/。

表2 G -L指数判定标准

资料来源:作者根据杜莉(2006)等的相关资料整理。

(二) 高技术产业贸易模式的动态测度

1.利用Brüelhart指数对中美高技术贸易模式的测度

尽管G -L指数可以反映两国产业贸易现状,但他只是一个静态指标,主要衡量某个特定时间点的产业内贸易水平;而对产业内贸易类型及产业贸易变化的增量来源,难以真实衡量。我们可以利用Brüelhart指数对中美高技术贸易增量变化及其类型进行测度,结果如表3。

表3 2002-2012年中美10类高技术贸易的Brüelhart指数

数据来源:U.S. Census Bureau,载http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/atp/。

首先,2002-2012年中美整体高技术贸易有80%的年份Brüelhart指数小于0.5,并在0.25以下,说明其贸易增量主要来自产业间贸易。仅有2008-2009年和2005-2006年,其Brüelhart指数分别达到0.95和0.57。而从表3看:2002-2012年中美信息通信技术、航空航天技术和核技术的边际产业内贸易指数均小于0.5,说明其贸易变化主要来自产业间贸易或低水平产业内贸易;中美生物技术、光电技术、集成制造技术和武器技术的Brüelhart指数在80%以上的年份小于0.5,甚至接近0,其贸易变化也主要来自产业间贸易。仅有生命科学技术和高新材料技术的贸易增量来自高水平产业内贸易。而电子技术贸易的Brüelhart指数波动虽然频繁,但其2002-2012年的整体贸易Brüelhart指数达到0.99,增量类型主要表现为高水平产业内贸易。

同时,如果仅从2012年(相比2002年)的Brüelhart指数分析,中美生命科学技术、电子技术、集成制造技术和高新材料技术贸易的Brüelhart指数分别为0.82、0.99、0.69、0.78,表明其基于2002年的贸易增量主要来自高水平产业内贸易,而以中美信息通信技术为主的其他6类高技术贸易增量主要来自产业间贸易或低水平产业内贸易,这也导致2012年中美高技术贸易的Brüelhart指数接近为0,增量以产业间贸易增加为主,与G -L指数结果一致。

2.利用Thom & McDowell指数对中美高技术贸易模式的测度

由于Brüelhart指数没有明确划分产业内贸易增量的具体种类,为了进一步评估中美高技术产业贸易模式,我们采用Thom & McDowell(1999)提出的垂直型和水平型边际产业内贸易指数,对2002-2012年中美高技术贸易的动态变化及增量类型进行测度。

表4 2002-2012年中美高技术边际产业内贸易指数

数据来源:U.S. Census Bureau,载http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/atp/。

首先从表4看,2002-2012年中美高技术整体边际总产业内贸易指数为0.21,说明其贸易模式边际增加量以产业间贸易增加为主,与Brüelhart指数结论一致。

其次从年度贸易变化量分析,中美高技术贸易的边际总产业内贸易指数、边际水平型产业内贸易指数和边际垂直型产业内贸易指数值都较小,基本在0.5水平之下,说明其贸易增量类型以产业间贸易为主。仅有2005-2006年和2008-2009年出现明显变化,其指数值均增加到0.5以上,此时贸易增量来源从产业间贸易升级到较高水平的产业内贸易。其中,2005-2006年的边际产业内贸易增量表现为垂直型产业内贸易,2008-2009年则升级为水平型产业内贸易增量,这反映了中国的技术进步和产业结构升级确实存在,但其并未持续出现,中美高技术产业间的结构性差异依然存在。

三、 结论及调整建议

(一) 主要结论及解释

1.中美高技术贸易模式以产业间贸易为主,垂直型分工对其影响显著

从G -L指数、Brüelhart指数和Thom & McDowell指数分析得出相似结论:中美高技术整体的产业内贸易水平较低,其正从2002年的高水平产业内贸易退化为产业间贸易,这与现代贸易理论的“新兴产业贸易一般应从产业间贸易向产业内贸易升级”的观点矛盾。尤其是在中美高技术贸易中占主要份额的信息通信技术和光电技术,其产业内贸易水平很低,贸易增量也主要来自产业间贸易或低水平产业内贸易。据徐世勋等(徐世勋、张静贞、林恒圣,1992:1-10)、杜莉(杜莉,2006:90-97)的研究*在产业内贸易中,如果G -L指数低于0.25,他通常伴随着产业间高度垂直型国际分工;0.25-0.5代表产业间有垂直分工;0.5-0.75代表产业间有水平分工,0.75-1代表产业间有高度水平分工。,这种贸易模式是以中美两国的垂直型国际分工为基础:一方面美国为了追求技术领先的优势利益,将技术研发和市场营销等生产环节留在美国,向中国出口高技术类中间产品;另一方面,拥有劳动力成本优势的中国,主要从事高技术中间产品的加工装配生产工序,进口中间品,并将生产的最终制成品返销到美国,从而在中美两国及其他经济体间,形成高技术中间品行业和最终高技术行业间的垂直型分工和贸易。

2. 中美部分敏感技术贸易增量主要来自产业间贸易,与对华技术出口管制密切相关

中美高技术贸易模式从产业内贸易向产业间贸易转变,与部分高技术受到美国技术出口管制分不开。主要涉及四类高技术:第一,生物技术。由表1的生物技术贸易G -L指数看,其从2002年的高水平产业内贸易转变为2012年的较低水平产业内贸易,从Brüelhart指数看, 2002-2006年中美生物技术贸易增量主要来自高水平产业内贸易,说明其产品技术差异较小,其增量从2006年转变为产业间贸易或较低水平产业内贸易,则说明美国开始减少对中国的同层次生物技术出口,双边贸易中的技术差异出现。第二,航空航天技术。基于争夺太空资源,保持其在航空航天技术领域的优势考虑,美国一直限制其对中国的航空航天技术出口,导致2002-2012年的中美双边贸易的G -L指数及增量的Brüelhart指数都非常低,基本在0.25水平以下,表现为产业间贸易。第三,武器技术。出于安全利益的需要,美国一直对中国实施严格技术出口限制,甚至于2007年大幅度修改《出口管理条例》中的对华高技术出口管制部分,在其影响下,从2005年开始中美武器技术贸易模式从高水平产业内贸易转为产业间贸易。第四,核技术。2002-2012年中美核技术贸易从产业间贸易升级到较高水平的产业内贸易,说明双方的技术差距在减小;但从Brüelhart指数看,其基本接近为0,贸易增量主要为产业间贸易,说明美国并没有真正放开对中国的同层次技术出口,其高技术出口管理依然存在。此外,Brüelhart指数和Thom & McDowell指数都表明:2008-2009年的贸易增量由产业内贸易主导引致,这和2009年美国将以往对华高技术出口的逐个审查,调整为向中国民用企业发放出口许可执照的政策行为明显同步。因此在中美高技术贸易中,对华敏感技术出口管制影响很深。

3.动静态测度结果表明中美部分高技术贸易为水平型产业内贸易,其技术差距在缩小

从G -L指数和Brüelhart指数看,有4类高技术贸易反映中美两国技术差异在缩小。首先,2002-2012年中美生命科学技术、电子技术、高新材料技术贸易的G -L指数一直大于0.5,表现为高或较高水平的产业内贸易,而Brüelhart指数也显示在90%的年份,其贸易增量来自高水平产业内贸易,说明中美两国在这些高技术上的差距较小;其次,中美集成制造技术贸易的G -L指数从2005年上升到0.5以上,表明其贸易模式从产业间贸易向产业内贸易转变,两国在这一技术上的差距正逐步缩小,而从Brüelhart指数看,2002-2012年其贸易增量已主要由高水平产业内贸易提供,也说明两国的技术差距正缩小。

(二) 调整建议

虽然,近年来中国对美高技术贸易顺差增长迅速,但从其产业分布看,主要集中在信息通信技术和光电技术贸易,与垂直型国际分工密切相关。同时从中美10类高技术贸易模式测度结果看,中国在对美高技术贸易中并未获得与美国同等的贸易地位,在主要高技术上的差距依然存在。因此需要从具体的高技术产业贸易模式治理入手,有针对性地调整高技术产业结构,增加中国实际收益。

1.重点推进信息通信技术和光电技术产业的技术创新,强化知识产权保护

中美两国并非在所有高技术产品贸易上是不对等交易,由于占主要份额的信息通信技术和光电技术的贸易模式和增量表现为产业间贸易,导致中美高技术整体贸易模式为产业间贸易,且其垂直型分工特征明显。因此改善中美高技术贸易模式,增加中国实际利益,应主要从信息通信技术和光电技术产业入手,提升其技术创新能力,加强其知识产权保护,力争将其创新中心转移到中国;同时通过扩大内需,增加国内对两类高技术最终产品的消费能力,才能从根本上扭转中美高技术贸易模式以产业间贸易为主的现状。

2.加强游说,降低美国对中国生物技术、武器技术及核技术的出口管制

美国一直明确将其国家安全利益置于国家利益的首位,其对敏感高技术的保护和出口限制影响了中美部分高技术的贸易模式。但从2002-2012年中美生物技术、武器技术及核技术贸易的G -L指数和Brüelhart指数演变看,美国在这些高技术上并不总是实施对华技术出口管制。2002-2005年,美国的高技术出口管制随着中国加入世界贸易组织有所放松,使二者间贸易模式和增量来源主要表现为产业内贸易。因此,游说美国政府及相关利益集团放松在这些高技术领域的出口管制是有可能的,尤其是在生物技术和核技术上放松的可能性更大:前者从G -L指数和Brüelhart指数演变看,一直处于产业内贸易水平相对较高或接近产业内贸易的阶段,后者从2012年的G -L指数看,产业内贸易水平提升相当快,说明美国愿意将这些领域的同层次技术与中国进行出口贸易,因此可以将这两个产业作为加强中美双方协调,减少对华技术出口限制的突破口,重点游说美国相关利益集团,改变美国政府决策。

3.增加航空航天技术的进口来源地,维持中国在该技术上的创新优势

无论从2002-2012年中美航空航天技术贸易的G -L指数,还是从描述动态贸易增量的Brüelhart指数看,中美航空航天技术贸易模式一直维持为产业间贸易;同时G -L指数一直较小,显示美国对中国航空航天技术出口相对进口增额非常小。两者共同说明:美国对中国航空航天技术出口偏少,层次偏低。而这与美国在这一产业的出口限制密切相关,由于航空航天产业的竞争力关系到包括美国在内的世界各经济体的安全、经济和政治等利益,未来美国仍难以放松这一领域的对华高技术出口管制。因此中国需要在维持自身航空航天技术竞争优势的基础上,加强与俄罗斯、欧盟等航空航天技术大国的合作,增加更多进口来源方,以扩大对这些经济体的技术进口,弥补美国对华技术出口管制的不利影响。

4.强调生命科学技术、电子技术、集成制造技术和高新材料技术的产品差异化建设

通过多年的技术创新和产业发展,中国在生命科学技术、电子技术、集成制造技术和高新材料技术等领域,已经实现了与美国同类高技术产业的水平型分工,双方的技术差异不断缩小,高水平产业内贸易成为这些高技术双边贸易的主要特征,中国也真正从中获得了利益。未来中国需要继续保持这些高技术行业的国际竞争力,并着重进行产品差异化建设,保持与美国同类高技术的错位竞争,确立自身的竞争优势,稳定扩大在上述高技术上的对美贸易顺差和实际收益。

参考文献:

[1] 杜 莉(2006).中国与美国高技术产品产业内贸易的实证研究.数量经济技术经济研究,8.

[2] 黄 蓉(2009).中美高技术产业内贸易研究.厦门大学硕士学位论文.

[3] 黄卫平、韩 燕(2006).产业内贸易指标述评.财贸经济,4.

[4] 万智颖(2010).中美高技术产品产业内贸易实证分析.浙江大学硕士学位论文.

[5] 王 晶(2008).我国农产品产业内贸易现状分析.国际贸易问题,1.

[6] 徐世勋、张静贞、林恒圣(1992).台湾与美国经济互动关系之量化评估.台湾经济论衡,1.

[7] Aquino A.(1978).Intra-industry Trade and Inter-industry Specialization as Concurrent Sources of International Trade in Manufactures.Review of World Economics,114.

[8] Balassa,B.(1974).Trade-Creation and Trade-Diversion in the European Common Market:An Appraisal of the Evidence.The Paper of Manchester School,42.

[9] Bergstrand J.H.(1983).MeasurementandDeterminantsofIntra-IndustryInternationalTrade.in P.K.M.Tharakan,Ed.,Intra-IndustryTrade:EmpiricalandMethodologicalAspects.Amsterdam.

[10] Brüelhart M.(1994). Marginal Intra-Industry Trade:Measurement and Relevance for the Pattern of Industrial Adjustment.Weltwirtschaftliches Archiv,130.

[11] Grubel & Lloyd(1975).Intra-industryTrade:theTheoryandMeasurementofInternationalTradeinDifferentiatedProducts.New York:John Wiley.

[12] Hamilton C.& P.Kniest.(1991).Trade Liberalization,Structural Adjustment and Intra-Industry Trade:A Note.Review of World Economics,127.

[13] Rodney Thom & Moore McDowell(1999).Measuring Marginal Intra-Industry Trade.Review of World Economics,135.