瞬间、角度及其诗意解读

颜廷奎

阅读李玉林新近出版的摄影散文集《人生风景》和《风景人生》,委实是一种艺术享受。你坐在案前,或者躺在床上就能够领略祖国处处乃至世界各地的风景、风光、风俗、风情,并通过或长或短的文字,洞晓风景的内涵,颖悟风光的诗意,了解风俗的细节,玩味风情的意趣,这是何等的惬意啊!也许正是在这种惬意与欢欣的情绪中,我想到了作者的艰辛。艺术品的审美价值,总是与艺术家的辛勤劳动成正比。

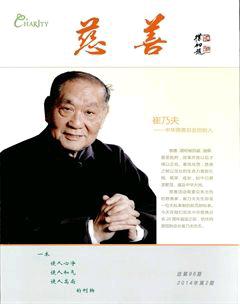

我与李玉林相识相交近40年,深知他对文学和艺术的痴迷与赤诚。他自从接手《慈善》并担任中华慈善总会常务理事后,一路为慈善事业奔波,办刊著文,兼而摄影成书,成为国内少有的著述甚丰的慈善作家。在这两本《风景》里,我首先看到的是作者不遗余力发奋工作的身影。

不放过任何瞬间。他头戴浅色前进帽,手提黑色电脑包,脖子上挂着永远的相机,无论在奔赴灾区的路上,还是到达目的地后的忙碌中,他的相机的快门时刻开着。有一次他坐在飞机上,飞过印度洋的上空。时值暮色初降,华云四合,从舷窗里,他突然看到暮云急遽地动荡起来,一会儿像野马奔逸,一会儿像巨石耸立,一会儿像长鲸吸川,一会儿像瀑布流泻,这时他紧按快门,咔、咔、咔,留下了一组《云的梦》分镜头摄影作品。我读这些作品,方理解了古人诗句的精妙。“登高望天山,白云正崔嵬。”哦,白云如大山般巍峨雄奇,这里得到验证了。“千寻有影沧江底,万里无踪碧落边。”一幅《云天》,为这诗句提供了最为形象的注解。还有那组《微笑》,多摄自灾后的人们。那些孩童们脸上的天真烂漫,那些少女们脸上的恬静秀美,那些身患残疾的青少年发自内心的喜悦与幸福,那些不同民族、不同国度的人千姿百态的祈愿与憧憬,在人们的微笑中或深藏、或浅溢,或拘谨、或无忌,给人以暖暖的情怀。它使我不由得想起雨果的名句“微笑本身就含有曙光”。微笑把灾难的阴影扫除,微笑使人们充满希望。从这个意义上讲,66张照片上的微笑,正是慈善事业开出的花朵,是互助友爱结晶的芬芳。我想,李玉林的这些作品之所以达到让人浮想联翩的效果,就在于他在摄影的时候,对瞬间的珍视,对瞬间的追求。不放过任何瞬间,不是说一天24小时拍个不停,而是说,一天24小时的分分秒秒都可能是最佳的瞬间。每一幅摄影作品都是瞬间的定格,最佳的瞬间定格才是永恒。摄影,可谓瞬间的艺术。作者得其精要,自然成果斐然。

不停地变换角度。我不会摄影,也不懂摄影,但我知道角度对摄影的重要。引滦入津隧洞贯通的时候,中央首长视察之后走出洞口,军队摄影记者支柱同志突然跳进洞口前面的水塘,按下了快门。我问他为什么这样,他只说了两个字:“角度”。可见,选择好角度,摄影才能有好的效果。李玉林这两本摄影集,近千张照片,不能说每张都好,都有新角度,都有新意,但我敢断言,里面确实藏着许多大气之作,奇瑰之作。他一会儿睁着“草丛里的眼睛”看世界,摄下暗夜里的明珠凤凰城;一会儿从云彩里观风云,摄下大地的表情;一会儿仰视蓝天,让森林的尖梢顶破白云;一会儿俯瞰流水,录下江河湖海的欢歌。他不刻意追求,而常怀自然之心。《大地画廊》拍下的秘鲁利马南部纳斯卡大地画作,让人叹为观止。还有在东南亚、欧洲和我国西南上空拍摄的广阔地貌,——道路似蛇、梯田如叠、群山逶迤、河流天际、这时我们才体会到“远看成岭侧成峰,远近高低各不同”的奥妙了。原来,摄像的角度如此神奇!你看太平洋东岸的狗和海鸟,它们的觊觎与警觉,捕捉与奋起,构成了海面上十分和谐的图景。大自然的规律就是制约与反制约,从而才有生命的亮色。

几乎所有的摄影师都重视角度的作用。他们选好角度,把握瞬间,作品大体是成功的。李玉林与众不同的是,他的作品常常包含着一种内在的角度,即文学的角度、哲理的角度、历史的角度和文化的角度。这与他较早地从事文学创作并在小说、散文领域有所建树有关。他的慈善写作和摄影,其实是文学土壤上生出的新苗,是他文学创作过程的延续。我们读他配置于图前图后的文字,更感到文学的力量,文字的秀美和文化的张扬。我认为这些文字许多都是图片的诗意解读,让人在获得知识的同时,也获得了美。

“我们走在人生的风景里,我们的人生因此丰富而美丽。”“风景人生,要用我们不悔的真诚去跋涉。”李玉林这样说,也这样做。他不辞万里,不辞险恶,跋涉着,奉献着,为自然灾害的罹难者送去爱,送去真诚,并拍下如此多的风景。他自己的作为不就是一道美丽的风景吗?正如诗人卞之琳所说:“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。”李玉林就是那个站在桥上看风景的人。他不但看,而且摄,并且写,更赋予其人生的意义。别人怎么看并不重要,重要的是他实现了自己的美学追求。