一字槽弹子锁“锡纸”工具开锁检验方法研究

王 洋, 罗亚平, 戴 林

(1.中国人民公安大学,北京 100038;2.中国刑事警察学院,辽宁沈阳 110854)

0 引言

“锡纸”工具开锁是由国外锁匠发明、由香港锁匠引进并完善的一种较新的技术开锁方法[1],第三代制式的“锡纸”工具已提供了十种工具头,基本可以满足制锁行业中不同匙槽结构和弹子排数的锁具。第四代工具增加了两个工具头,并将半圆形工具改为分体式以提高开启率。第六代工具改进较大,在四代、五代(出口版四代)的基础上更新了“梳型”半月工具;导针部分增加了切槽的切口,同时增加了专用的压模,可以直接在导针上做锡纸,节约了装锡纸的时间;两款月牙工具分别是保德安和步阳的专用工具,都配了相应的专用导针;这代工具最经典的设计是步阳双排月牙工具的导针,两根导针在一个把手上,操作方便而且贴合率高,双排压模使双排工具安装锡纸更加简便。第八代工具在六代工具的基础上,增加了一支AB专用双面摇杆、两支AB工具头,工具的手柄即有单面的也有双面的,以防止开启过程中因磕碰到门框边沿而难以操作。目前最新的第九代工具在八代工具的基础上,集成改进了平板类的工具头和导针,使开启更加方便快捷。

近年来,针对防盗门上的弹子锁使用“锡纸”工具开锁作为侵入方式的案件呈爆发性出现,这种开锁方法不仅拥有工具轻小便于携带、开锁声音小且比较隐蔽等传统技术方法所具备的特点,而且兼有工具容易购买、开锁技术易于掌握等新特点,因此采用“锡纸”工具开锁案件的发案率还会有持续走高的态势。

1 实验

1.1 实验设备及器材

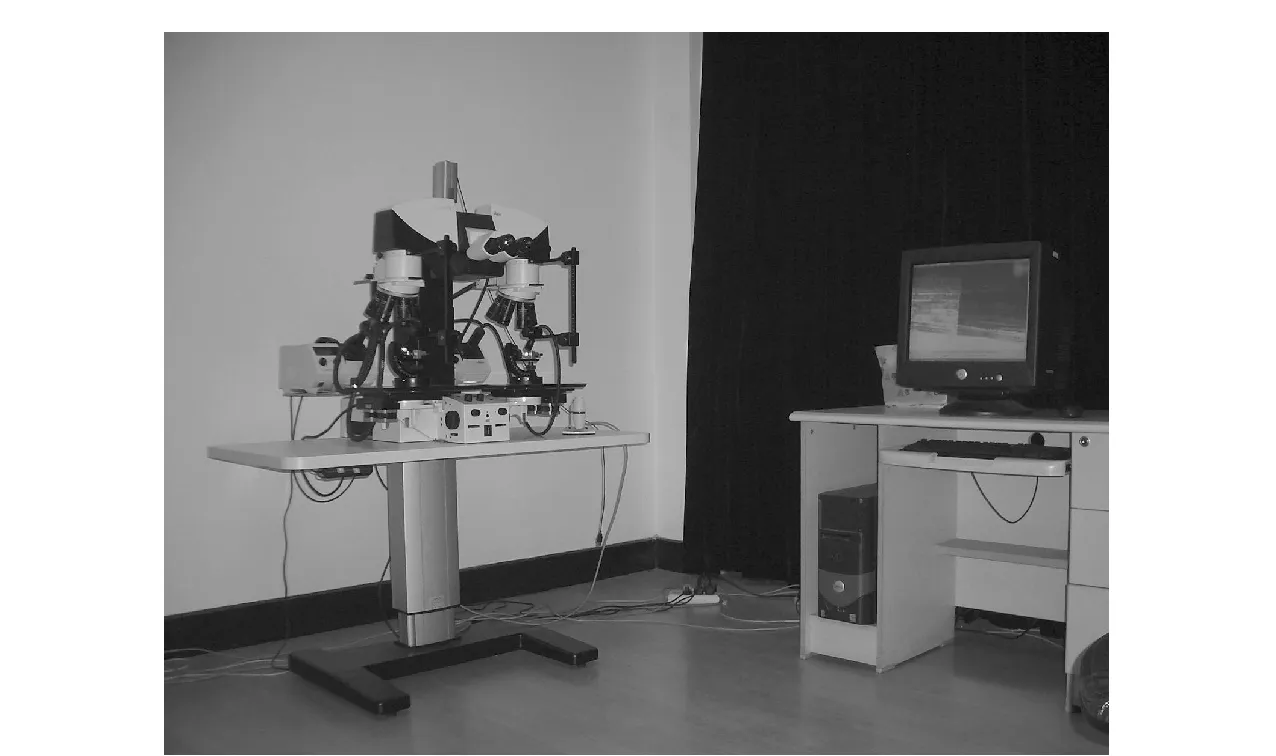

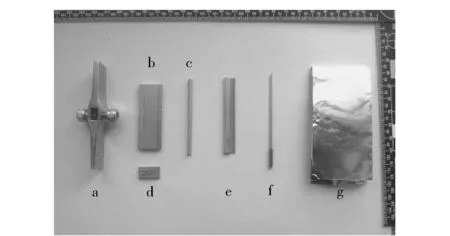

实验设备包括LEICA Zoom 2000立体显微镜、LEICA FS C比对显微镜(见图1)、KH- 3000立体显微镜(见图2)、HITACH S- 3400N扫描电镜和THERMO System Six能谱仪(见图3)。实验选用第四代开启一字槽弹子锁的“锡纸”工具(见图4),由固定工具头的手柄(a)、制作“锡纸”的模具(b)、专用成型针(c)、一字形填充块(d)、适配的工具头(e)、支撑“锡纸”的导针(f)和“锡纸”(g)组成。解剖锁具和固定锁内零件需用老虎钳、钢锯、载玻片、双面胶等。

图1 徕卡双视场比对显微镜

图2 KH- 3000立体显微镜

图3 扫描电镜- 能谱仪

图4 “锡纸”开锁工具的组成

1.2 “锡纸”开锁工具的组装

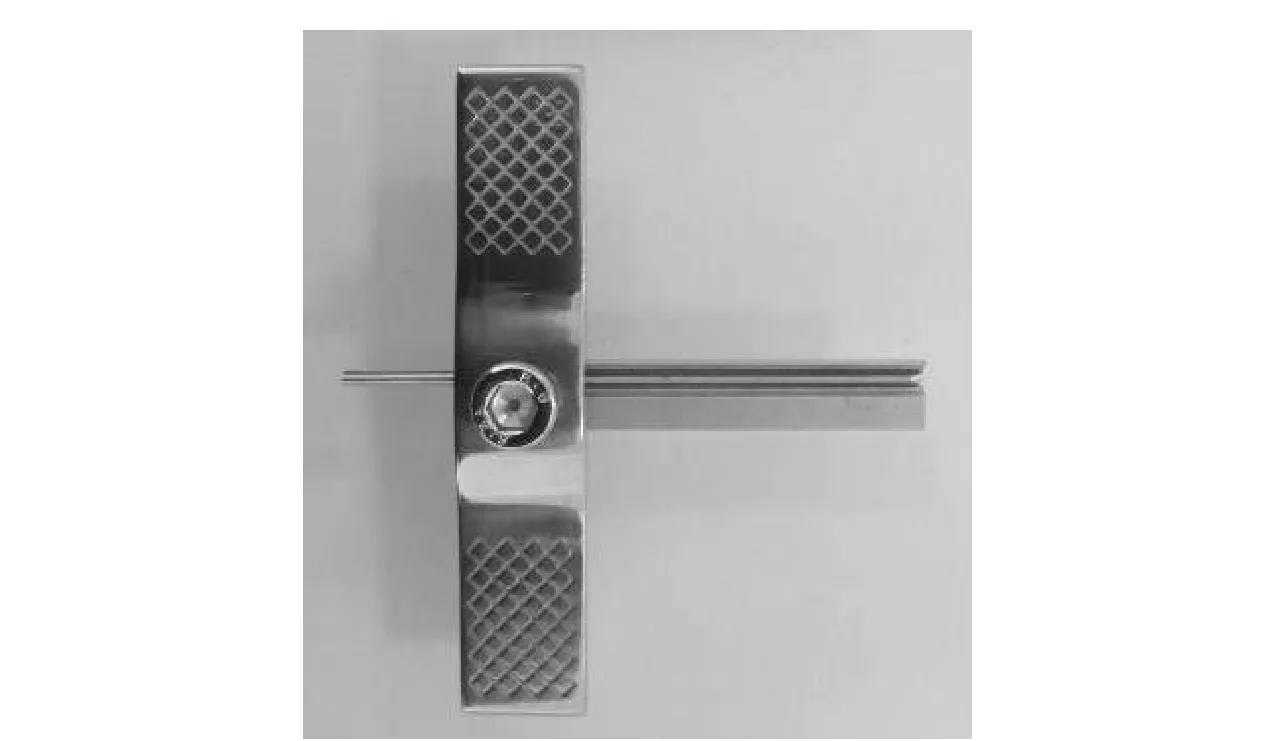

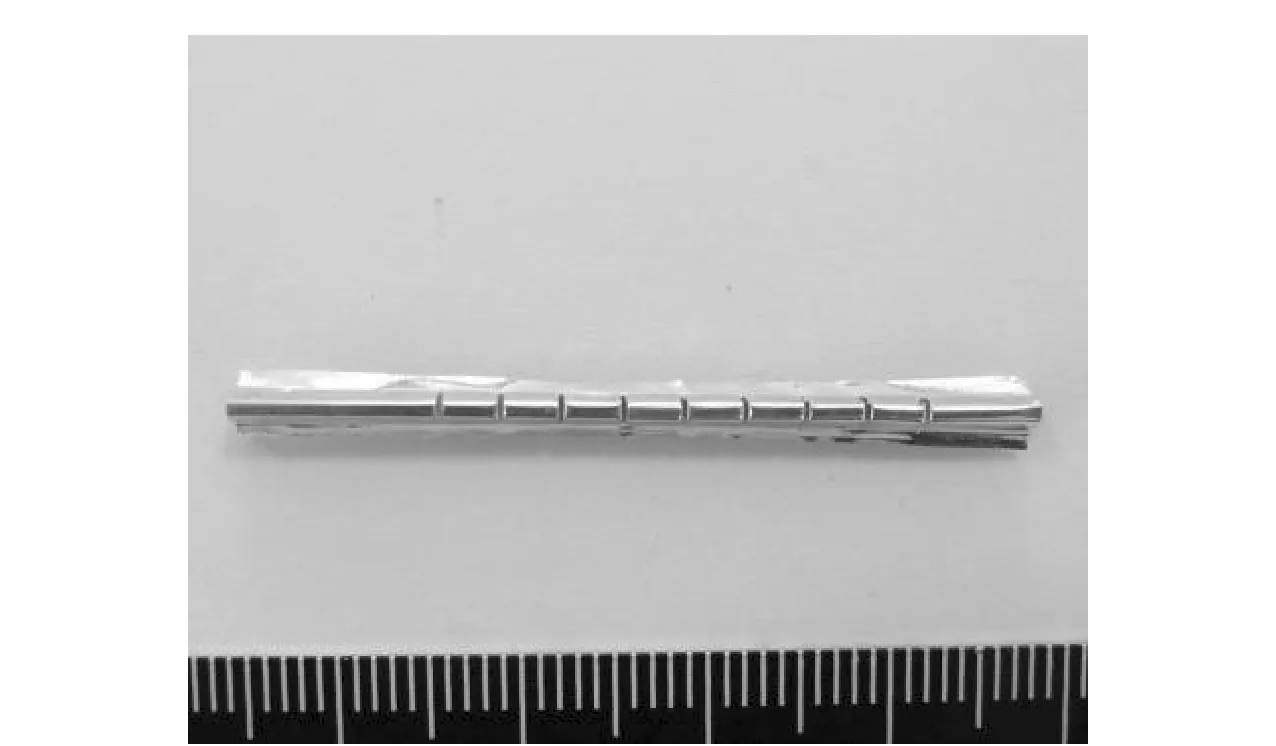

首先根据锁具的匙槽形状选择工具头合适的一端,将它与固定工具头的手柄、一字形填充块和支撑“锡纸”的导针组装在一起,用紧固螺丝固定好(见图5)。将选好的“锡纸”插入制作“锡纸”模具的成型槽中,折弯后按照模具裁切出长度合适的“锡纸”,依照模具上切割槽的位置在“锡纸”上切割出若干段相同的宽度(每段对应一个弹子位);切割后取下“锡纸”,将其放入制作“锡纸”模具的印压槽中,用专用成型针印压成型后取出。将制作好的“锡纸”(见图6)插入工具头上的“锡纸”固定槽中并覆盖在支撑“锡纸”导针的上方,将“锡纸”前端略长于工具头的部分向工具头背面弯折并轻压,目的是防止插入工具头的过程中“锡纸”的位置发生变化;用制作“锡纸”的模具轻压“锡纸”,使其表面平整即组装好“锡纸”开锁工具(见图7)。

图5 固定好的工具头

图6 制作好的“锡纸”

图7 组装好的“锡纸”开锁工具

1.3 选用的锁具及实验设计

实验选用的是三把“万嘉”牌一字槽单排弹子插芯门锁,按照内外分别对其进行编号为1~6(见图8),用原配钥匙正常开启一定的次数后使用“锡纸”工具分别进行开启;解剖锁具并根据开锁原理在相关零件上有针对性地寻找开锁痕迹,观察不同开锁痕迹的反映性,总结出检验“锡纸”工具开锁的典型痕迹;用扫描电镜- 能谱仪对“锡纸”、圆头弹子、原配钥匙基材及镀层的金属成分进行分析,对“锡纸”工具开启后的锁具圆头弹子球面上遗留物的金属成分进行分析;寻找并提取遗留在锁芯内部及原配钥匙坑窝中的“锡纸”残片。

图8 实验选用的“万嘉”牌的一字槽单排弹子锁

2 结果

2.1 “锡纸”工具开锁痕迹的反映

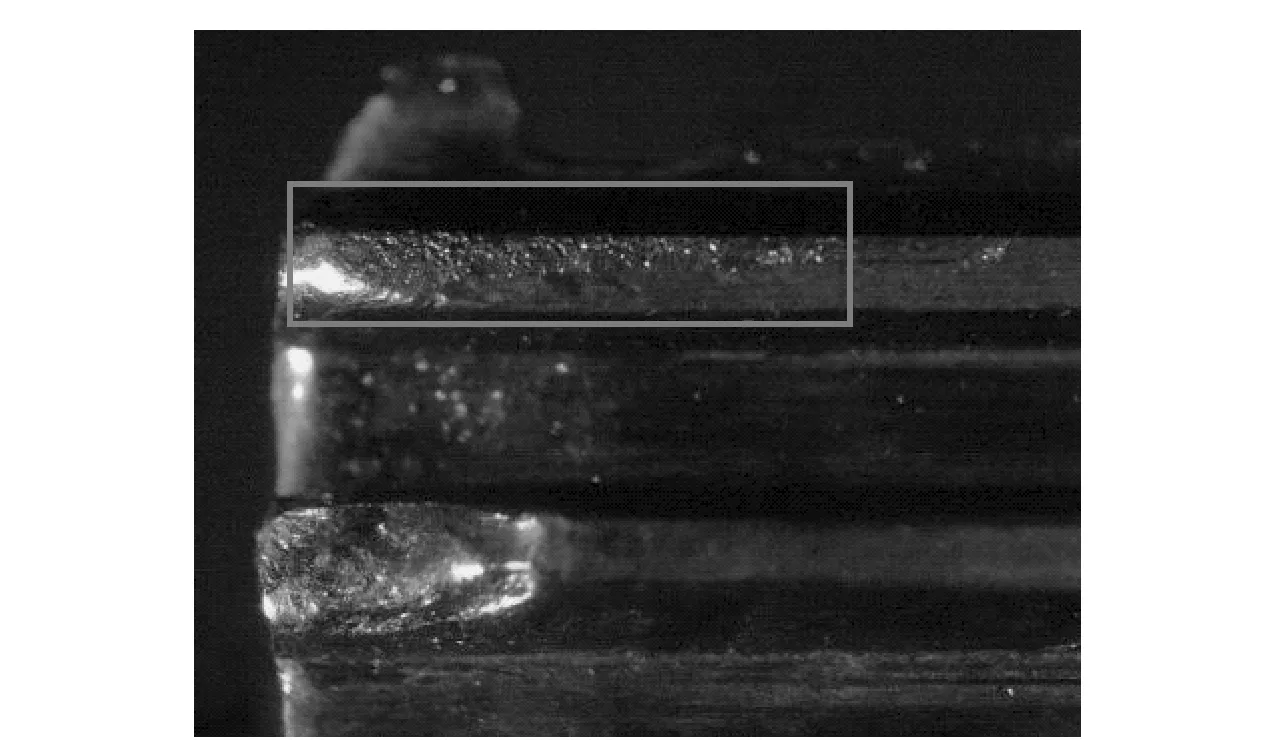

2.1.1 方筋侧面工具头形成的线痕

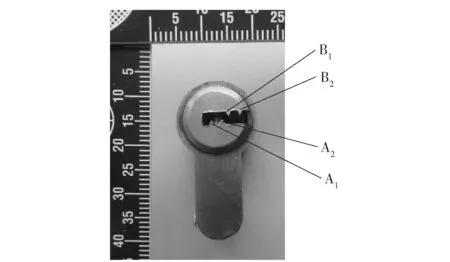

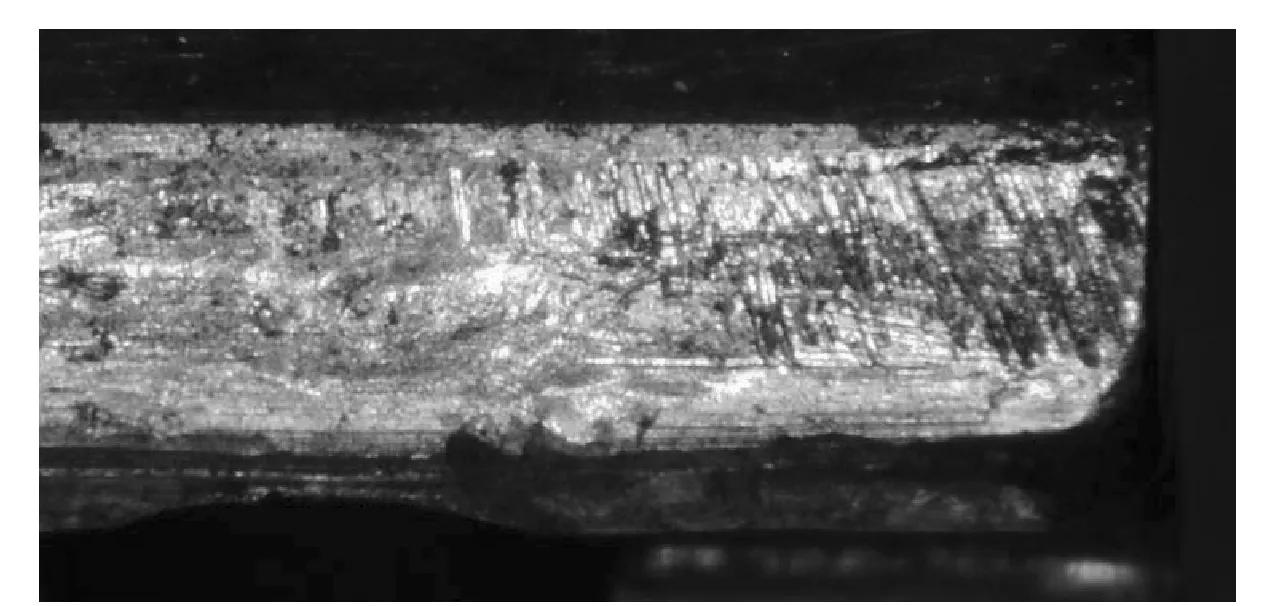

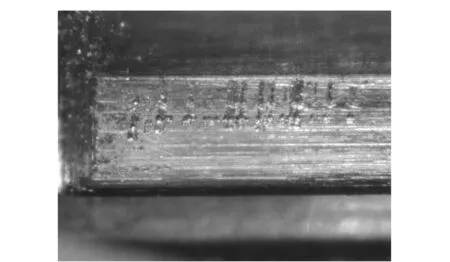

一字槽单排弹子锁锁芯上下共有四条方筋,分别对其进行编号A1、A2、B1、B2(见图9)。由于工具头与锁芯匙槽间存在配合间隙,开锁过程中工具头在锁芯匙槽中有一定的运动空程,会在四条方筋的对应位置留下与匙槽加工痕迹方向基本垂直的短小线痕,这种短小线痕在方筋A2右侧和方筋B1左侧反映最为明显;由于工具头会进入至锁芯销钉处,因此在锁芯内这种线痕出现的范围较大;线痕在匙槽入口处长度较长、反映最为集中和明显(见图10),在锁芯中部线痕较为短小且间距较大(见图11),在靠近销钉处痕迹反映也比较明显(见图12),这种痕迹是“锡纸”工具开锁的典型痕迹。

图9 锁芯的四条方筋

图10 方筋侧面匙槽入口处工具头形成的线痕

图11 方筋侧面锁芯中部工具头形成的线痕

图12 方筋侧面靠近销钉处工具头形成的线痕

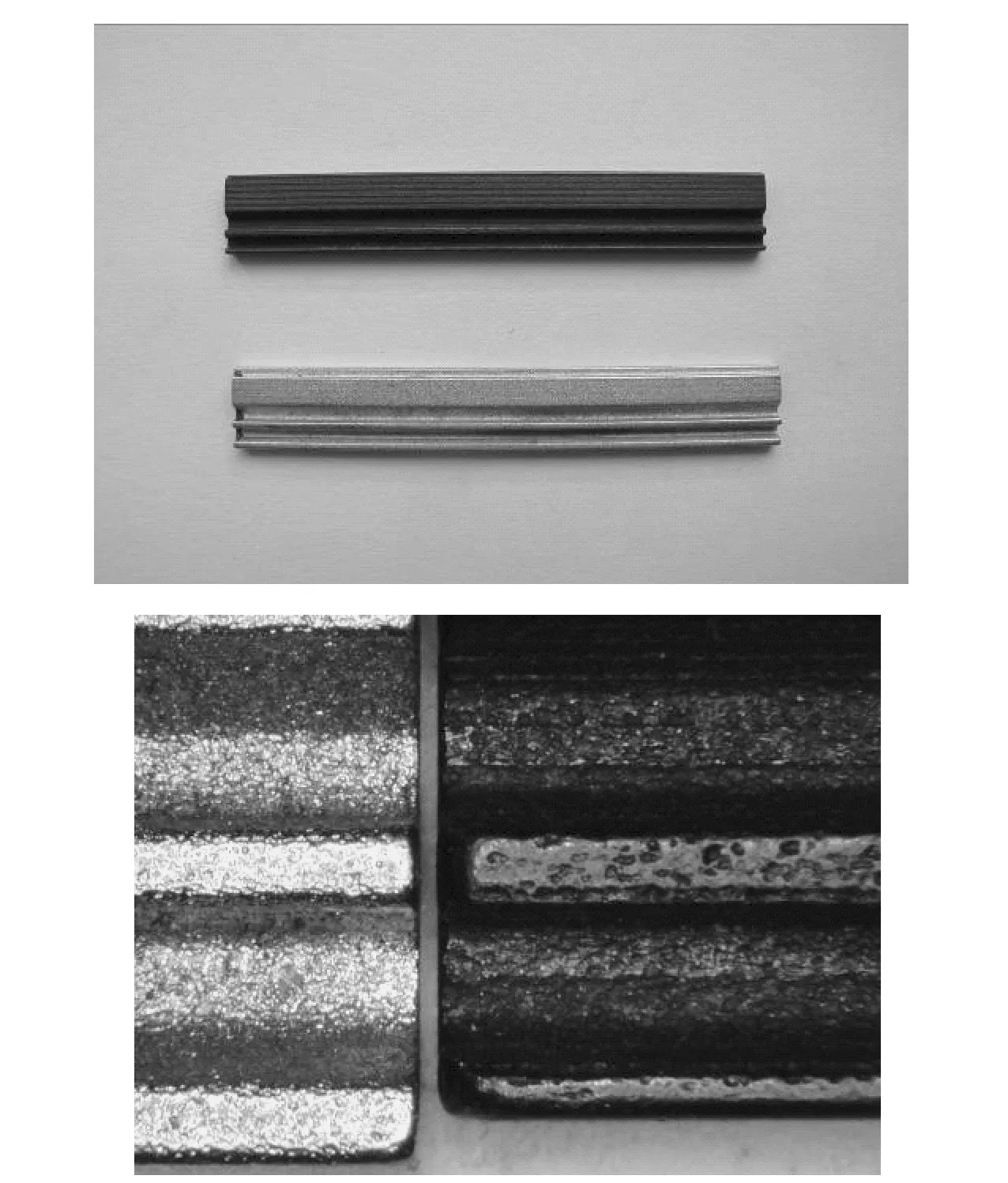

2.1.2 方筋顶端工具头形成的压痕

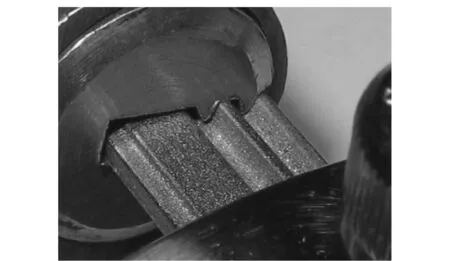

由于一字槽单排弹子锁的弹子在方筋A1和A2之间,当工具头上的“锡纸”与圆头弹子球面作用的过程中,工具头的背面会与方筋B1和B2的顶端有印压接触(见图13),故工具头表面会在方筋顶端形成压痕(见图14),压痕的明显程度由作用力的大小及开锁时间的长短决定。由于不同代的工具头表面状态有差异(见图15),因此可以通过这种压痕的形态大致推断开锁痕迹为第几代工具所形成。

图13 工具头的背面与方筋B1和B2顶端的印压接触

图14 方筋顶端工具头形成的压痕

图15 四代和六代工具头的外观及表面状态的差异

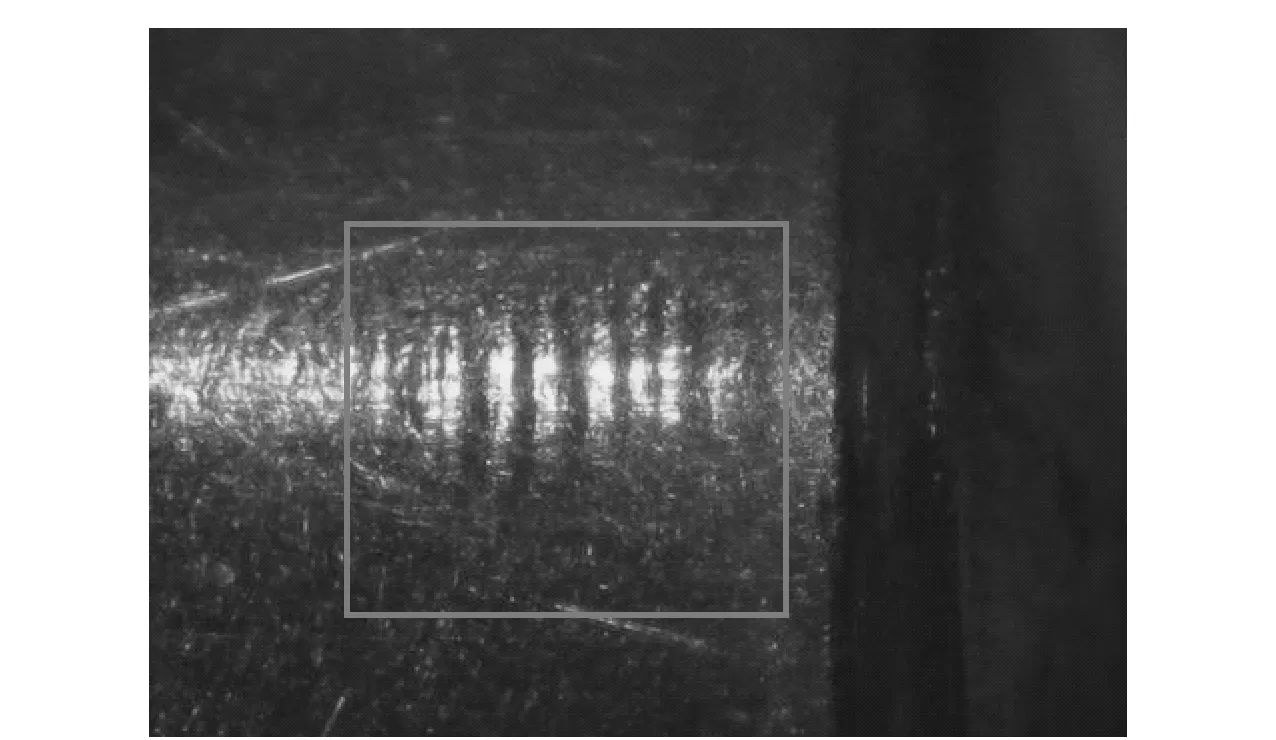

2.1.3 圆头弹子柱面上的多处剪切压痕

图16 弹子进入锁体弹子孔的长度

图17 较长的圆头弹子柱面上的多次剪切压痕

由于弹子锁不可避免地存在三组加工公差[2],根据“锡纸”工具的开锁原理[3],“锡纸”的塑形是多次完成的,在这个过程中圆头弹子会受到多次剪切力的作用形成一组近似平行的、与拉丝痕迹垂直的剪切压痕,痕迹出现在弹子进入锁体弹子孔的长度范围内(见图16),较长的圆头弹子其进入锁体弹子孔的长度长,受剪切力作用的次数多,痕迹反映明显(见图17);当锁芯旋转至极限位置时,较短的圆头弹子可能出现自然到位的情况,因此其柱面往往观察不到这种痕迹。圆头弹子柱面上的多次剪切压痕也是“锡纸”工具开锁的典型痕迹。

2.2 圆头弹子球面上金属成分分析

使用扫描电镜- 能谱仪分别对“锡纸”、圆头弹子、钥匙基材及其表面镀层的金属成分进行分析,发现“锡纸”的成分全部为铝,圆头弹子基材的主要成分为铜锌合金,钥匙基材的主要成分为铜锌合金,钥匙镀膜的主要成份为镍和铜。因此圆头弹子球面在与钥匙齿面的接触过程中,不会在其上检出铝的成分,而圆头弹子球面在与铝箔纸的接触过程中,由于物质交换作用,金属铝会转移到圆头弹子球面上。

2.3 “锡纸”残片的遗留

作案人可能将用过的“锡纸”遗留在犯罪现场,勘查时应注意在现场锁具下方提取。切割后且经过使用的“锡纸”强度会降低,因此在抽出工具头的过程中,“锡纸”会受到弹子弹簧力的作用而断裂在锁芯匙槽内。事主用原配钥匙开锁时,若“锡纸”残片较大,会被顶到锁芯匙槽最深处;若“锡纸”残片较小,则可能掉落到钥匙较深的坑窝中,应注意对提取到的“锡纸”残片进行生物检材的分析[4-5]。

3 结论

(1)在锁芯方筋A2右侧、方筋B1左侧可检出分布范围较大的短小线痕,这种线痕在匙槽入口处反映最明显,它是“锡纸”工具开锁最典型的痕迹。在解剖锁具前应注意观察对应位置是否有工具头形成的线痕,如果观察到可疑痕迹,可以初步推断为“锡纸”工具开锁。

(2)方筋B1和B2的顶端可检出工具头形成的压痕,作用力的大小及开锁时间的长短决定了压痕的明显程度,压痕的形态可用于推断作案工具为第几代工具。

(3)在较长的圆头弹子柱面可检出多次剪切作用形成的压痕,弹子长度越长,剪切次数越多,痕迹出现的范围越大;这种痕迹也是“锡纸”工具开锁的典型痕迹。

(4)由于“锡纸”工具开锁与“软钥匙”开锁原理相同,仅仅是塑形物的物质成分不同,因此需要分析圆头弹子球面上是否有铝的成分,锁芯匙槽内、原配钥匙坑窝中以及现场锁具下方是否遗留有“锡纸”,这些可以辅助判断现场锁具是否为“锡纸”工具开启。

(5)由于“锡纸”工具开锁痕迹和物质成分分析仅能证明现场锁具被这种技术开锁方法作用过,而作案人开启现场锁具可能使用多种技术方法,因此在鉴定意见的表述方面应科学缜密。

(6)如果初检怀疑现场锁具为“锡纸”工具开锁,由于“锡纸”残片上可能提取到生物检材,因此后续的检验过程应戴口罩和手套进行。

[1]黄奕才,卜海军,沈斌.开锁破锁工具及其痕迹勘验大全[M].北京:群众出版社,中国人民公安大学出版社,2010:137.

[2]戴林.特殊痕迹检验[M].北京:警官教育出版社,1994:368.

[3]王洋,罗亚平,戴林.“锡纸”工具开锁痕迹检验技术的研究[J].湖北警官学院学报,2013(3):172-174.

[4]章申峰,张怀才,李佑英.利用锁芯内锡纸条破获系列入室盗窃案[J].法医学杂志,2013,29(1):80.

[5]刘晨,李超.锡纸开锁系列盗窃案件现场的分析[J].中国公共安全,2013(4):105.