“深”义组同义词释义模糊研究

蔡仲凯

(河北师范大学 文学院,河北 石家庄 050024)

符淮青先生(2006)以“词义成分和词的结合词语的界限”为对象,研究了释义中模糊问题。逻辑上说,词的概念义在本质上是有定的,但人们对事物特征的了解具有无定性。符先生引用和解释了利奇的观点,深刻地指出:“人们经常为确定某个特征是一个意义的标准成分,还是一个含蓄特征而犹豫,利奇认为,这种模糊是语言所特有的。”[1](P181)在同义词释义中,模糊问题体现在,某个特征是同义词意义内的标准成分,还是一个含蓄的个性特征。”这在不同词典中,常有不同认识。

词典对同一组词的释义有所不同,原因是“虽然词典对词语意义的解释是以客观存在的语言事实(言语作品)为依据,但是语言事实是无限多的,词典的编者只能依据部分语言事实来解释语义,不同编者依据的语言事实就会有差异,都可能有主观片面性。再加上编者的认识能力、分析概括能力和表达能力也是有差异的,结果就会造成语义解释的差异。”[2](P31)

以“深奥、深邃”这组同义词在不同词典中释义为例,提取释义“模糊”。选取词典为:陈泊西等编著的《中华同义词词典》(2009,简称《中华》)、朱景松主编的《现代汉语同义词词典》(2009,简称《现代》)、张志毅等编著的《新华同义词词典》(2005,简称《新华》)、程荣主编的《同义词大词典》(2010,简称《辞海版》)以及中国科学院语言研究所词典编辑室编的《现代汉语词典》(2012,简称《词典》)。

一、释同部分的模糊性

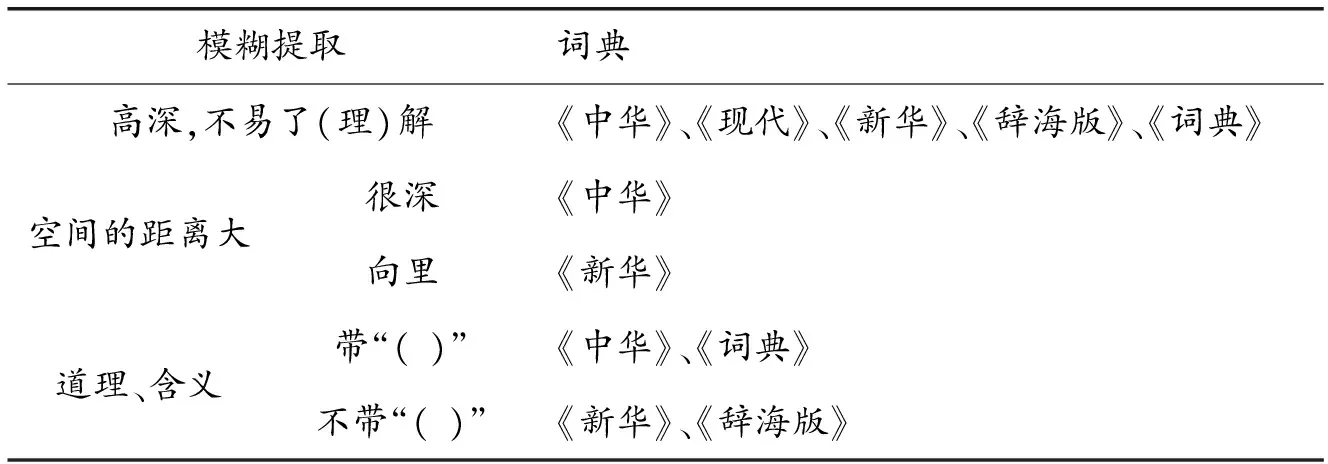

释同部分,几部词典对“深奥”“深邃”释义都包含“高深,不易了(理)解”。“高深”同具有反义关系的“易了(理)解”组成“二分的表性状的词”。“所谓二分,指语言的词表示某方面的形状,只用对立的两项,如大——小/高——低(矮)/深——浅/长——短/宽——窄/重——轻。”[1](P173)这种“二分”,本身具有模糊性。无法确定相互对立两项之间的界限。“道理、含义”达到什么程度算“高深”,不仅在于客观对象本身的模糊性,还受知识接受者的文化水平、理解能力等主观因素影响。词典释义经常使用在“二分”词前面加否定性词语的方法,减少释义模糊性。在“易了(理)解”前加否定词“不”。“不易了(理)解”不等于“高深”,范围比“高深”大。二者在释义上互相补充,减少模糊性。

《中华》和《新华》都有“空间(的)距离大”。不同之处,《中华》落笔于程度,在“深”前加程度副词“很”。“很深”体现模糊性。我们无法确定“深”与“浅”划分范围是什么。 “深”是“具有跨界状的词语”,具有模糊性。《新华》着眼于延伸方向,即“向里”。“向里”和“很深”相比,更强调直观理解。

对“道理、含义”的处理,几部词典有不同方法,《中华》、《词典》带括号,“(道理、含义)”,《新华》、《辞海版》不带括号。一般认为,带括号是词的常用结合词语,不带括号则是词义成分。但是二者区分不明确。“看作词义成分或常用结合词语都有理由,正是词义成分和词的结合词语界限模糊的地方”[1](P187)。“深奥、深邃”释义中,都包含“道理、含义”,区别在于是否带括号,体现了词典释义对词义成分和结合词语区分不明确,具有模糊性。

二、释异部分的模糊性

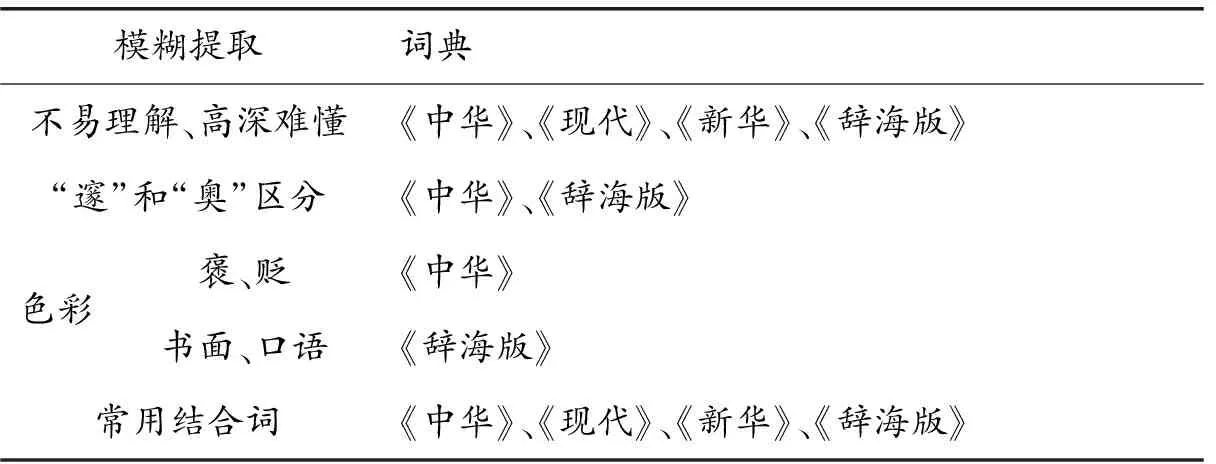

释异部分,“不易理解、高深难懂”等释义,几部词典相通。但各部词典在释义中又独具特色,侧重点不同。《中华》“精深”“玄秘莫测”将“深邃”之“邃”和“深奥”之“奥”凸显。《辞海版》着眼于共素词间不同语素意义的区分,“‘深奥’侧重于‘奥’,含义深……‘深邃’侧重于‘邃’,精深”。

对词语色彩辨析存在模糊性。只有《中华》《辞海版》两部词典指出色彩义区别。《中华》指出褒贬色彩差异,“(深邃)含褒义;‘深奥’往往不含褒义”。“褒义”具有模糊性。“深邃”“深奥”两个词没有贬义色彩,《中华》指出“深邃”有褒义,“深奥”色彩释义使用模糊性“往往”。《辞海版》指明书面语、口语差异,“‘深奥’可用于书面语,也可用于口语;‘深邃’只用于书面语”。书面语、口语区分具有模糊性,书面语可能出现在口语中,口语常运用于书面语。“深邃”带有明显书面色彩,“只用于书面语”。“深奥”书面语色彩不强烈,口语会用到。

释异部分的模糊具体体现在以下几方面:

首先,结合词语和词义成分模糊。如下所示:

《中华》 深邃:目光 、洞察力、思维

《现代》 深奥:道理、问题、学科

深邃:哲理、内容、意境;目光

《新华》 深奥:山谷、洞穴、房间、眼睛;理论、道德等

深邃:夜空、山洞、峡谷、树林等;道理、哲学等

《辞海版》 深奥:道理、学问、文句、问题

深邃:知识、哲理

词典列举词语目的在于区分“深邃”和“深奥”的结合词语。几部词典所列词语有差别,造成词语搭配对象模糊,给读者查阅词典带来不便。

其次,指示语不统一。《中华》“用来比喻”,《现代》“多用于,还可以形容”,《新华》“常形容”,《辞海版》“(多)指”。指示语使用的模糊不清,导致对结合词语和词义成分区分没有明确标志。

三、配例部分模糊补足

冉永平先生(2008)《论词汇信息的松散性及其语用充实》中指出“在话语理解中,人们很容易发现多数语境下说话人不可能通过词汇、结构以及话语传递等量的字面信息,也即不是真与假、正确与否的二元问题;信息处理时,听话人不能刻意追求它们的解码信息,或等量的组合语义,而是根据语境需要,推导出接近于或超出语义原型的范围、等级或程度所指。”[3]辞书释义存在模糊、松散特征,词典编纂需要重视配例。

《中华》《新华》主要使用引证,且注明出处,具有权威性。《现代》《辞海版》和《词典》使用自编例证,具灵活性。释同部分,配例用来补充释义模糊。“深奥”释为“(道理、含义)高深不容易了解”,配例为:

不要写得太~,叫一般人看不懂,那样,就会失掉它的作用。(臧克家《怀念逐日深》)

同义词辨析涉及词义侧重点、范围、用法、色彩等方面。释异部分,配例围绕这几方面模糊补足。

1.《中华》配例:词义侧重+用法+色彩(褒、贬)

词义侧重方面:“深奥”释义为“语意中还含有不易理解,玄秘莫测的意思。”

深奥的公式定理令人感到乏味(√)/深邃的公式定理令人感到乏味(?)

用法方面:“深奥”不形容具体事物。

深邃的海洋(√)/深奥的海洋(?)。广袤深邃的宇宙太空(√)/广袤深奥的宇宙太空(?)。

色彩方面:“深奥”不含褒义。

深邃的智慧(√)/深奥的智慧(?)。深邃的诗词意境(√)/深奥的诗词意境(?)。

2.《现代》配例:词义侧重+常用结合成分+用法

词义侧重方面:“深奥”释义为“不易弄懂”。“深邃”即“不易理解透彻”。

要理解现代场论的深奥知识,中国古代的元气学说可以给我们许多启发。

因为画面开阔,意境深邃,他们一时抓不住要领,所设计的草图多次都不满意。

常用结合成分方面:“深奥”用于道理、问题,“深邃”用于内容、意境。

什么话让你一说,都赋予深奥的哲理了。

画面气势恢弘,意境深邃,给人以强烈的感染力。

用法方面:“深邃”可以形容目光。

他的眼光深邃而敏锐,带着一种穿透似的热力。

3.《新华》配例:词义侧重+常用结合成分

词义侧重:“深奥”释义为“强调思想内容高深”。

作者引用的许多~的哲学著作,我全没有读过。(巴金《谈<灭亡>》)

4.《辞海版》配例:词义侧重

词义侧重:“深奥”侧重“奥”,“深邃”侧重“深”。

科学是抽象的,也是深奥的。

这篇讲话思想深邃,论述精辟。

配例围绕同义词辨析几方面要素展开,在词典释义中占据重要地位。配例让读者对同义词差异具有直观感受。词典中配例对释义模糊具有补充作用。

[1]符淮青.词义的分析和描写[M].北京:外语教学与研究出版社,2006.

[2]吴振国.汉语模糊语义研究[M].武汉:华中师范大学出版社,2003.

[3]冉永平.论词汇信息的松散性及其语用充实[J].外语研究,2008.