浅薄层超稠油油藏水平井开发效果影响因素分析

文华 (提高油气采收率教育部重点实验室 (东北石油大学),黑龙江 大庆163318)

新疆克拉玛依油田XA+B区侏罗系齐古组油藏属于层状构造岩性油藏,埋深-139~-188m,无边底水,隔夹层较发育,整体油层连通性好,非均质性强。XA+B区齐古组自下而上可划分为3个砂层组,用符号表示为Jq3、Jq2、Jq1。中部的Jq2砂层组可分为和等2个砂层,其中主力油层可进一步细分为齐等3个小层。截止到2013年6月,区块内共有水平井55口,核实储量193×104t,累计注汽111.2×104t,累计产油15.8×104t,油汽比0.14,采出程度9.39%,开井36口,月产油781t,仅为高峰值的8%,平均单井日产油仅0.5t。XA+B区水平井开发初期产量较高,但递减较快,随着水平井的规模应用、投产时间的延长,各类问题水平井也逐渐增多,严重影响开发效果。为给下一步改善水平井开发效果,水平井部署、吞吐效果分析及调整措施的提出提供更加准确的依据,需要分析单井控制储量、油层厚度、油层发育的连续性、原油黏度、水平井纵向位置、水平段长度等因素对水平井开发效果的影响,分析影响水平井开发效果的主控因素。目前国内学者针对具体油藏条件,对其研究方法各异,各有侧重,均凸显出各自特色,但也存在一定局限性[1~8]。

1 水平井开发效果及存在问题

1)水平井蒸汽吞吐效果不理想,虽然初期产量较高,但受诸多因素影响,产量递减快,采油速度较低,采出程度偏低。XA+B区水平井随生产轮次的增加,周期生产时间延长,但周期产油量、日产油量、油汽比却逐渐降低,含水率升高,生产效益降低。周期平均产量递减率达41%,日产油递减率达34%。

2)动用状况差异大,采油时率较低。浅层超稠油油藏非均质性严重,在注蒸汽过程中水平段上的压降存在差异,导致水平段吸汽不均匀,油藏动用程度受到影响,产能优势受到限制。

截止到2013年6月,区块因油稠、低产、低能、高含水等严重影响生产的问题水平井多达30口,占水平井总数的54.5%,水平井的平均时率一直保持在60%左右,开井的36口井的平均时率只有80%左右。

2 影响因素分析

2.1 单井控制储量影响

水平井单井控制储量越大,吞吐累计产油量、油汽比越高,吞吐初期油井动用范围小,单井控制储量对初周期产量影响不大,随着吞吐周期增加,单井控制储量的大小影响水平井的供油能力,单井控制储量与产油量关系越来越明显。单井控制储量越大,蒸汽加热油层接触面积大,蒸汽有效利用率高,油汽比高。

2.2 油层厚度影响

水平井油层厚度越大,吞吐累计产油量、油汽比越高。超稠油第1周期蒸汽吞吐主要开发机理为加热、降黏解堵,油层厚度在5m以下,蒸汽很快超覆到顶,然后平面波及,初期效果较好,但物质基础不足,累计产量不高,油层越厚,蒸汽吞吐生产时间越长,蒸汽波及范围越大,蒸汽吞吐效果越好。

2.3 油层发育的连续性

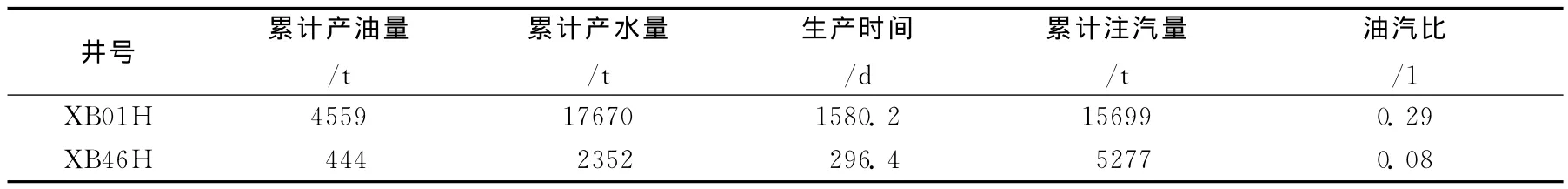

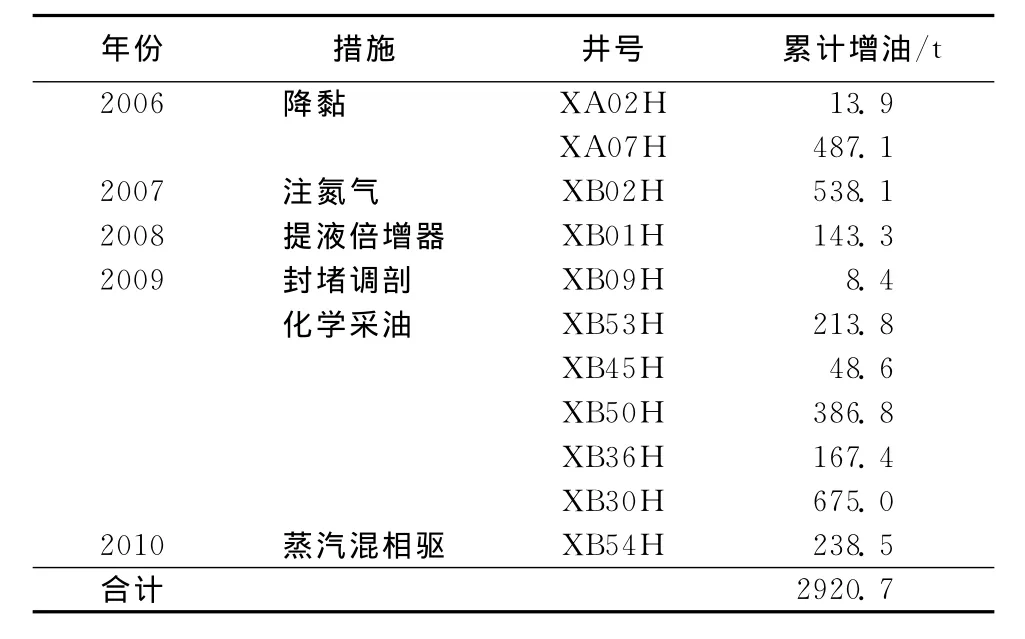

水平井轨迹所钻遇的油层是否连续、中间是否存在夹层是影响侧钻水平井效果的重要因素,油层连续性好的水平井效果好,反之效果很差[9]。从表1看出,XB01H井实钻轨迹显示,水平段油层钻遇率高,油层发育连续;相比之下,XB46H井水平段钻遇泥岩夹层,油层发育差。2口井生产效果差异较大,从累计产油量、油汽比等主要指标对比,XB46H井累计产油量低、油汽比低。

表1 XA+B区水平井累计生产数据表

2.4 原油黏度影响

原油黏度低于2000mPa·s时,黏度对累计产油量的影响规律不明显;黏度大于2000mPa·s,黏度越大,达到流动温度需要的热量越高,相同注汽量条件下,累计产油量低,油汽比低。

由于沉积环境影响,XA区储层物性较好,孔隙度、渗透率相比XB区要高,但原油黏度为XB区的2倍,受此影响,XA区水平井平均单井累计产油量、油汽比等主要指标比XB区要低,开发效果较差。

2.5 水平井方位影响

水平井轨迹与小层沉积微相有着密切的关系,水平井轨迹位于主河道和次河道相带时开发效果相对较好,位于河漫滩微相的水平井效果较差。XB区水平井轨迹与河道物源方向大致平行,XA区水平井轨迹则与之呈较大角度,这也是造成XB区较XA区水平井开发效果好的原因之一。XB区小层和小层的水平井较小层开发效果好,也与其水平井轨迹与物源方向的匹配关系有关。

2.6 水平井纵向分布影响

对于超稠油蒸汽吞吐来说,蒸汽的超覆作用是开采原油的重要因素,显然将水平井布置在油层底部比较容易提高原油采收率,但是考虑到向底部岩层的热损失和钻井风险,将水平井设计在距油层底部1~2m左右的位置较好。

2.7 不同层位影响

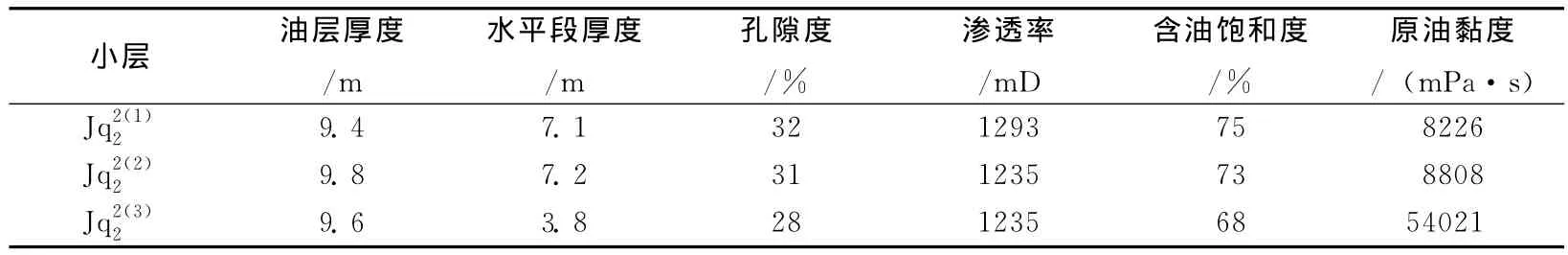

纵向不同层位物性差异较大,各小层孔隙度和渗透率与沉积相带密切相关,即河道砂体分布区域孔隙度、渗透率高于心滩和漫滩,纵向上也有较大差异,原油黏度以小层最高。由于纵向层间差异大,小层开发效果最好,小层较差(表2)。

表2 XA+B区小层参数对比表层位油层

2.8 水平段长度影响

统计分析认为,水平段长度不是影响开发效果的主要因素。XA+B区水平段长度对水平井生产效果的影响规律不明显,主要因为储层非均质性严重,导致水平段有效动用程度低,而且水平段长度差异较小,对主要开发指标影响较小。

2.9 隔夹层的影响

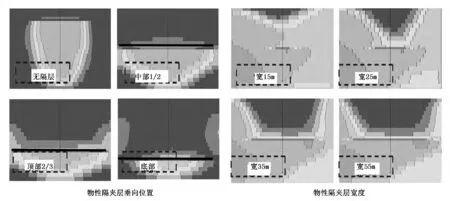

通过数值模拟方法,研究了隔夹层发育程度对水平井蒸汽吞吐效果影响,从模拟结果看,水平井轨迹所钻遇的油层是否连续、隔夹层发育程度是影响水平井整体吞吐效果的重要因素,油层连续性越差,隔夹层越连续,蒸汽对油层加热范围越小,水平井动用效果越差 (图1)。

数值模拟结果显示,没有隔夹层情况下,蒸汽直接向上超覆,可以动用上部油层;隔夹层发育不连续,部分遮挡水平段,蒸汽可以绕过隔夹层向上超覆,动用部分水平段上部油层;当隔夹层发育连续,整体遮挡水平段,水平段上部油层难以动用。

图1 隔夹层对油层动用的影响模拟图

2.10 工程因素

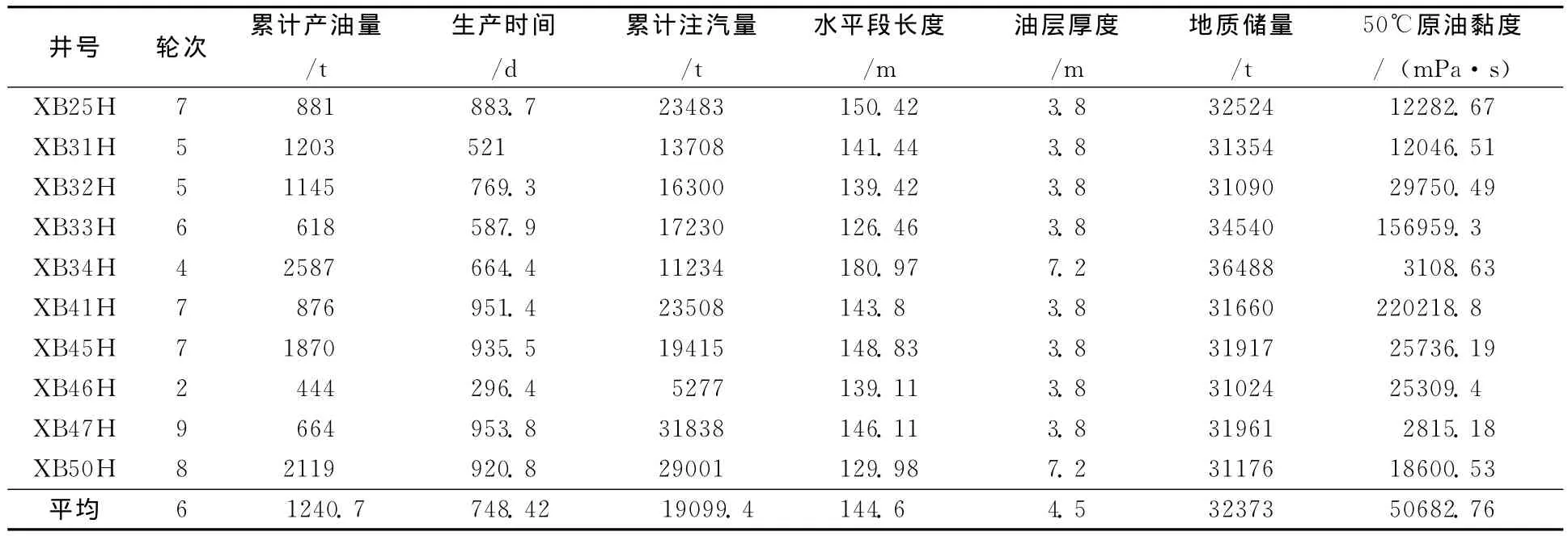

XA+B区齐古组油藏汽窜、出砂、地裂和套坏矛盾凸显,严重影响了水平井蒸汽吞吐效果。为了改善其效果,2006年以来,陆续开展了降黏、注氮气等增产措施[10],累计增油2920.7t,总体看取得一定效果 (表3)。

3 单井开发效果主控因素分析

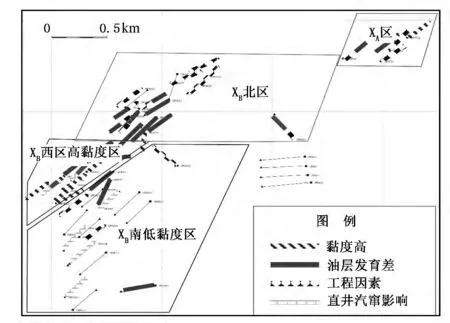

以静态资料为基础、以动态分析为核心,以数值模拟和油藏工程方法为手段,客观认识水平井开发效果,剖析水平井开发效果影响因素,多个不利因素错综复杂、低效井分布具有明显的区域特征,按照区域归类,逐井剖析、对比,落实单井存在的主要问题。通过综合分析,将累计油汽比较低的26口井划为不正常井,比例占80%,其余8口水平井生产正常,主要分布在黏度较低区域 (图2)。

表3 历年调整措施效果统计表

3.1 XB西高黏度区——原油黏度是制约水平井开发效果的主控因素

从表4看出,XB西高黏度区,共有10口水平井,平均油层厚度4.5m,平均孔隙度29%,渗透率1235.8mD,平均含油饱和度68%,50℃原油黏度平均为50682mPa·s。区域内,受高黏度因素制约水平井比例达56.2%,油层发育差制约水平井比例为31.25%,直井汽窜因素制约水平井比例为12.5%。通过对比,区域性高黏度因素导致蒸汽对油层加热效率低,水平井普遍产能低,实际单井累计产油仅达到累计产油能力的25.4%。

图2 XA+B区水平井影响因素统计图

表4 XB西高黏度区水平井生产情况对比表

对于高黏度区域,如何提高蒸汽加热效率,进而提高油层动用程度,是改善该类水平井开发效果的关键所在。

3.2 XB南低黏度区——直井汽窜影响是导致部分水平井含水率高的主控因素

XB南低黏度区,共有15口水平井,50℃原油黏度平均为1656.4mPa·s,黏度低,水平井生产时间为XB西高黏度区的1.8倍,平均单井累计产油量为XB西高黏度区的4.1倍。整体上生产正常,直井汽窜导致部分水平井含水率高,受直井汽窜因素制约水平井比例达45.45%,工程因素制约水平井比例为27.27%,油层发育差制约水平井比例为27.27%。

3.3 XB北区——油层发育连续性差和工程原因是影响开发效果的主控因素

XB北区,共有17口水平井,50℃原油黏度平均为7318mPa·s,部分水平井目的层油层连续性差,产能低;另一部分受汽窜、出砂影响,生产时率低,产量低。受工程原因和油层发育差因素制约水平井比例均为50%。

3.4 XA区——工程因素是制约水平井开发效果的主控因素

XA区共有7口水平井,平均油层厚度7.2m,平均孔隙度32%,渗透率1581.5mD,平均含油饱和度75%,50℃原油黏度平均为38790mPa·s。受工程因素影响,实际累计产油量仅为预测产量的15.4%。整体上,工程因素影响4口水平井的开发效果。

3.5 部分井受地面工程原因影响关井,导致目前开井率低

受地裂无法注汽和水渠隐患影响,14口水平井无法正常生产,影响累计产油量4.66×104t,平均单井产量损失59.3%。

4 结论

1)XA+B区水平井初期产油量高,递减速度快,周期累计产油量、日产油量、油汽比逐渐降低。

2)研究了单井控制储量、油层厚度、油层发育的连续性、原油黏度、水平井纵向位置、水平段长度等因素对水平井开发效果的影响规律,水平井开发效果主要受单井控制储量、原油黏度和油层发育、隔夹层影响,单井控制储量越高、原油黏度越低、油层越发育和隔夹层范围越小,开发效果越好。

3)区块不正常井数占80%以上,原油黏度高、油层钻遇率低、直井汽窜及出砂、地裂等工程因素是制约水平井单井蒸汽吞吐开发效果的主控因素,因此,建议通过制定相应的调整措施,以实现改善开发效果、提高最终采收率的目标。

[1]滕铁军,马红,杨先勇 .超稠油水平井产能影响因素分析 [J].特种油气藏,2010,17(4):59~61.

[2]李红丹,胡元伟,李婵,等 .超稠油油藏水平井开发效果影响因素研究 [J].长江大学学报 (自然科学版),2012,9(12):84~85.

[3]李艳玲 .稠油油藏蒸汽驱地质影响因素研究 [J].特种油气藏,2009,16(5):58~60.

[4]杜殿发,李冬冬,石达友,等.基于粗糙集理论的超稠油油藏水平井吞吐效果评价及其影响因素分析 [J].数学的实践与认识,2010,40 (17):72~79.

[5]徐家年,冯国庆,任晓,等 .超稠油油藏蒸汽吞吐稳产技术对策研究 [J].西南石油大学学报,2007,29(5):90~93.

[6]李迎环 .正交试验法优化超稠油水平井界限参数 [J].断块油气田,2010,17(1):76~79.

[7]桂殿发,郭青,侯加根 .特超稠油油藏蒸汽吞吐筛选标准的探讨 [J].新疆石油地质,2010,31(4):440~443.

[8]丁一萍,刘传喜,凡玉梅,等 .低渗稠油油藏热采效果影响因素分析及水平井优化 [J].断块油气田,2011,18(4):489~492.

[9]许国民 .薄互层稠油油藏蒸汽吞吐后期二次开发方式研究 [J].特种油气藏,2009,16(6):42~44.

[10]孙建芳 .氮气及降粘剂辅助水平井热采开发浅薄层超稠油油藏 [J].油气地质与采收率,2012,19(2):47~49.