支付方式改革需向预付费制转型

赵 云

(右江民族医学院公共卫生与管理学院 百色 533000)

在医疗费用过度上涨态势下,强化分担机制不足以减轻老百姓的医疗经济负担。必须在强化分担机制的同时启动控制机制,才能切实解决群众“看病贵”问题[1-2]。

1 治理“看病贵”策略:始端控费和终端分担

医疗保险对医疗费用的分担机制要比政府对医疗价格的行政管制优越,因为医保分担机制可以实现医疗效率和医疗公平的均衡。然而,由于本质上是一种按项目后付费方式,因此存在明显的功能缺陷:一是使医疗机构形成“以收入为中心”的经营管理模式,二是使医务人员养成以“供给诱导需求”为核心的医疗服务模式。“以收入为中心”是指以扩大医疗收入维持医院生存和发展的经营管理模式,医疗机构采取“创收分成”的分配制度激励医务人员扩大医疗服务,包括健康所需要的和不需要的。供给诱导需求(supply induced demand),从经济学上讲是指具有“经济人”本性的医方利用供求双方信息不对称(asymmetric information)而采取“欺骗”方式(例如小病说成大病)对患者提供不必要的医疗服务,包括过度和过贵两类。可见,收入导向的经营模式和诱导需求的服务模式均会导致不合理医疗费用上涨。因此,市场主导派以医保分担机制解决“看病贵”的策略存在“重分母轻分子”的缺陷,只管分担不管控制,难免形成医保分担和医疗费用“水涨船高”,结果是难以根治广大群众“看病贵”的顽疾。

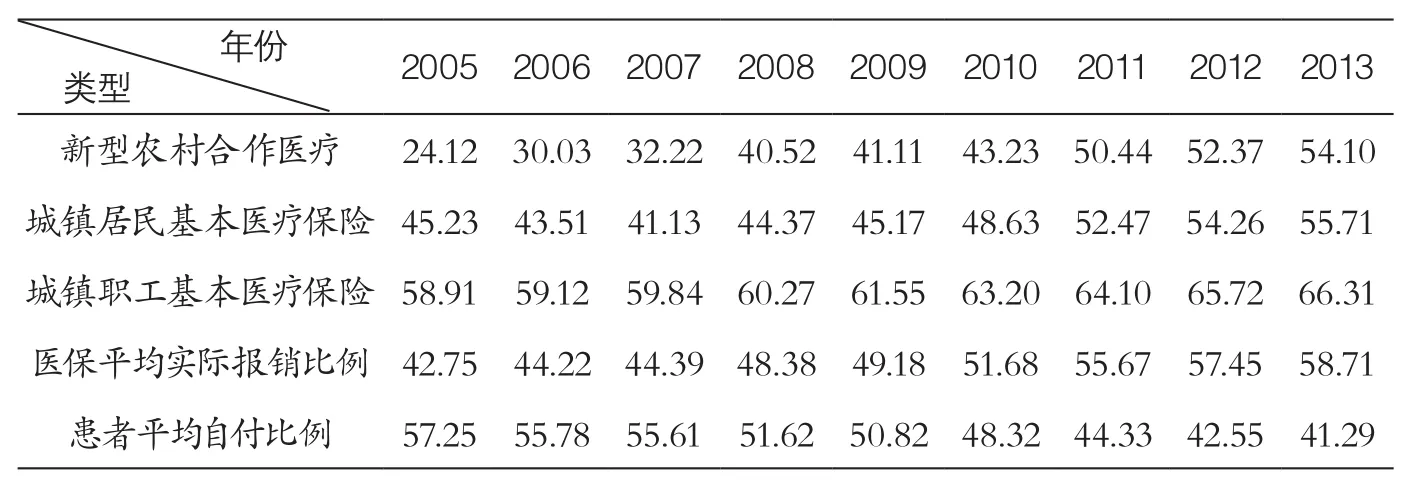

表1 2005-2013年社会医疗保险平均实际报销医疗费用比例(单位:%)

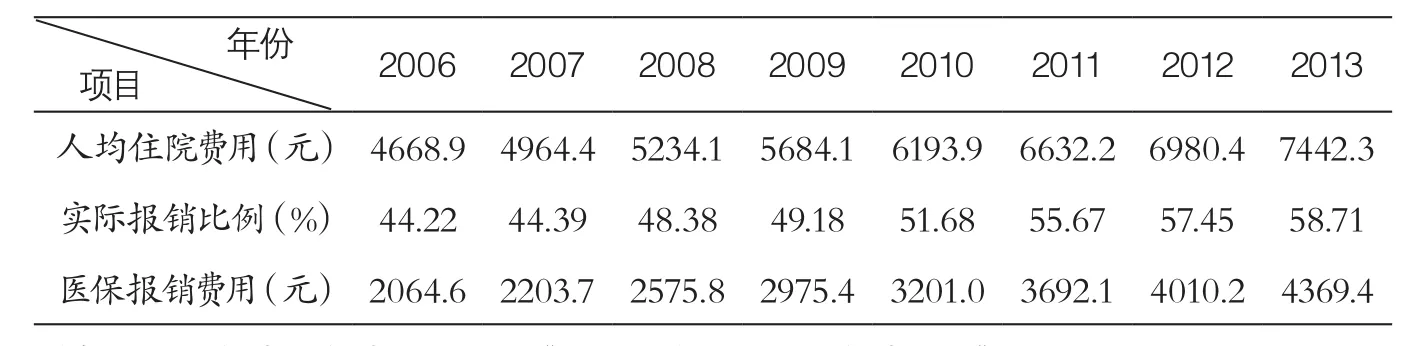

表2 2006-2013年我国医院人均住院费用情况(单位:元)

图1 2006-2013年我国人均住院费用与医保报销费用的增幅比较

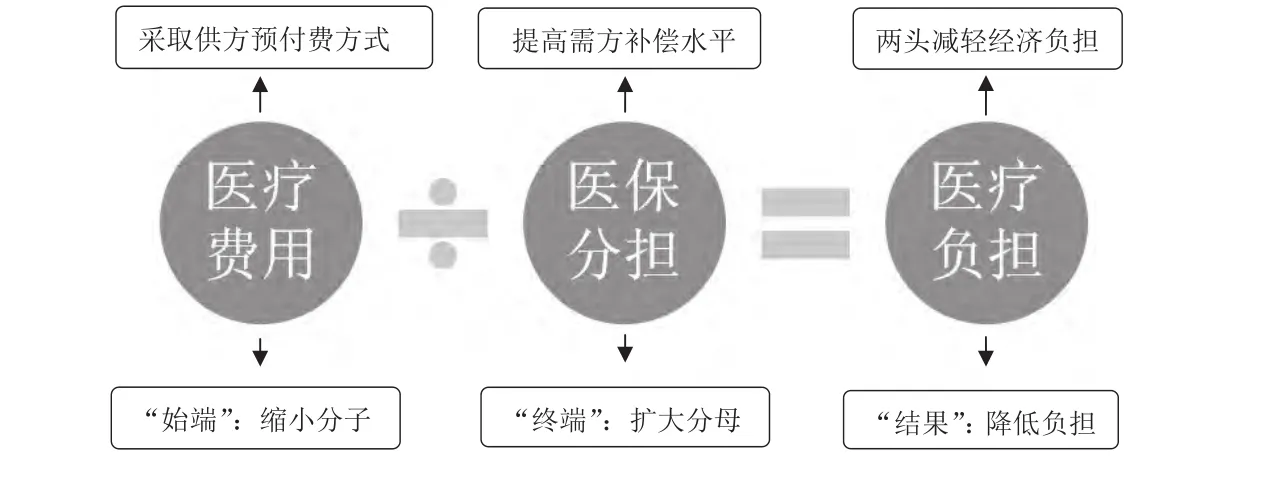

图2 减轻群众医疗经济负担的医保路径及其原理

近年来,各地医疗保险对医疗费用的实际报销水平逐年提高(见表1),但广大群众仍感觉“看病贵”,直接原因是医疗费用上涨所产生的“负效应”抵消了医保报销水平提高所产生的“正效应”(见表2和图1),根本原因是我国的医保机构重视终端分担而轻视源头控制。因此,解决“看病贵”须采取“两手”策略,一是强化对合理性费用的分担功能,例如降低起付线、提高封顶线、扩大补偿比例等,此策略简称“做大分母”;二是强化对不合理费用的控制功能,例如对医疗机构采取按人头付费、按病种预付和按总额付费等,此策略简称“做小分子”。从保险学角度看,这一策略实际上是“需方付费方式”和“供方付费方式”双管齐下,既源头控制又终端分担,必然有利于降低群众的医疗经济负担(见图2)。

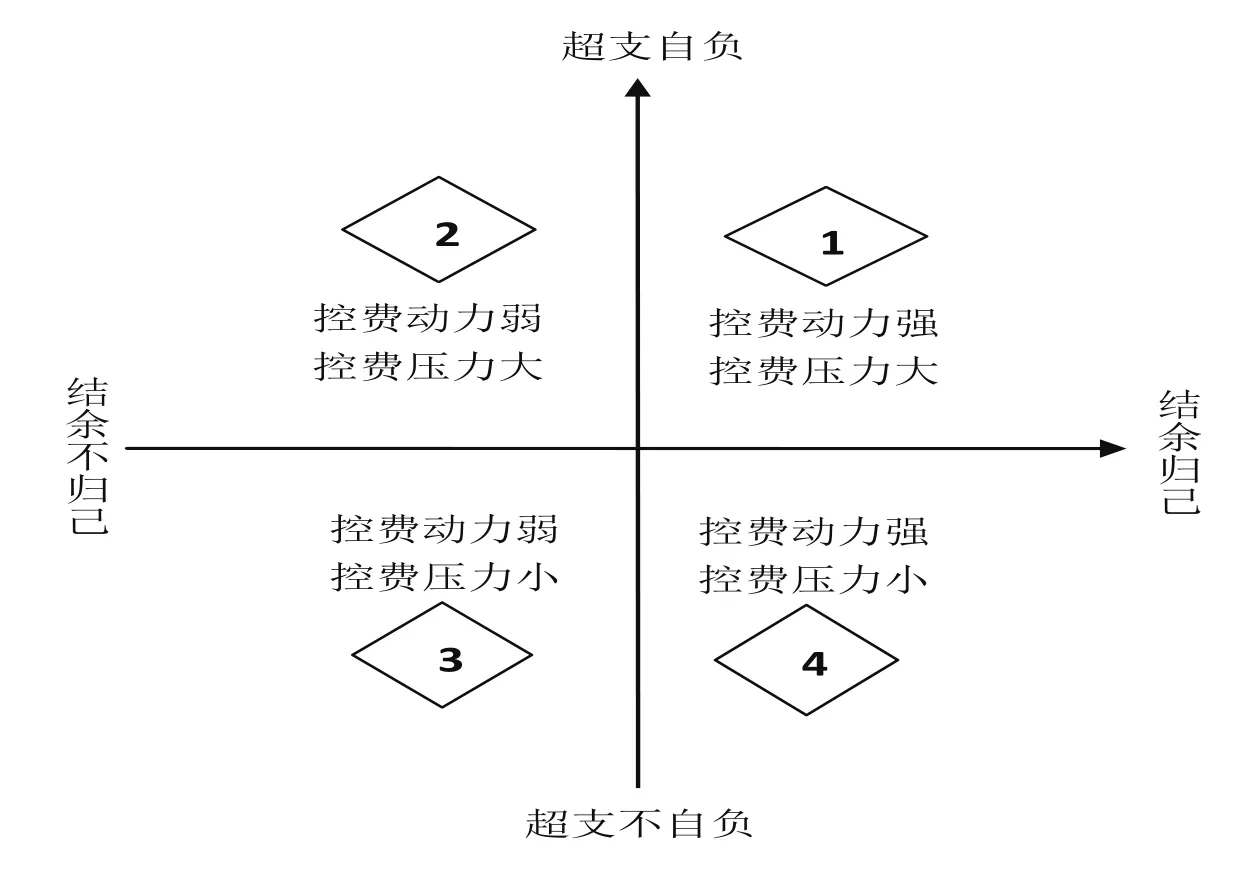

图3 医疗保险付费方式的激励机制及其控费效果

2 预付费方式是控制医疗费用的主要机制

医疗保险预付费方式可有效控制医疗费用上涨,其本质是将医疗机构“以收入为中心”的经营模式转变为“以成本为中心”的经营模式。从经济学讲,医疗机构均为追求利润最大化的“理性人”(hypothesis of rational man),追求利润的两条途径:一是“扩大收入”,即采取“以收入为中心”的经营模式,提供“不必要”医疗服务;二是“降低成本”,即采取“以成本为中心”的经营模式,减少“不必要”医疗服务。医疗机构采取何种经营模式,关键是看医疗保险的付费方式。由于具备“后付制”和“项目制”两大制度,后付费方式下一般采用以收入为中心的经营模式。由于具备“预付制”和“打包制”两大制度,预付费方式下一般采用以成本为中心的经营模式。

欲使医疗机构形成“以成本为中心”的经营模式,必须具备一个关键条件:对医疗机构采取“结余归己、超支自负”的激励约束机制。激励机制以“动力”形式拉动医疗机构控费,约束机制以“压力”形式推动医疗机构控费(见图3)。

目前,我国主要采取四种激励约束机制,第一种是“超支自负、结余归己”,第二种是“超支分担、结余奖励”,第三种是“超支自负、结余归人”,第四种是“超支分担、结余归己”。其中,第一种属于固定结算机制,第二种属于弹性结算机制,第三、四种属于半固定半弹性结算机制。由于固定结算机制兼具控制医疗费用的优势和诱发医疗风险的缺陷,所以部分地区推出弹性或半固定半弹性结算机制,目的是让医疗机构既能有效控制医疗费用,又能有效保障医疗质量[3]。然而,这种结算机制本质是一种“限额”付费方式,而非“定额”付费方式,难以达到预期目的。因此,医保要对医疗机构采取预付费方式,需要推行“超支自负、结余归己”的固定结算机制。对于其可能诱发的医疗风险,可以构建配套制度予以防范和治理:一是优化预付费标准。付费方式改革不仅要采取先进的预付费方式,而且要采取科学的预付费标准。预付费标准科学化的关键是培养专业化精算队伍和构建常态化谈判机制。二是构建弹性管理制度。医疗机构的超支和结余部分要具体问题具体对待,对“不合理”的超支和结余须采取“超支自负”和“结余惩罚”的措施,对于“合理”的超支和结余可采取“超支分担”和“结余归己(奖励)”的措施。三是打造综合治理机制。在预付费方式下,医疗风险分为“被迫”和“故意”两类。对被迫造成的医疗风险可采取科学的预付费标准和弹性的管理制度予以防范,对故意造成的医疗风险必须采取供给竞争机制、需方选择机制和多元监管机制予以治理。

[1]顾昕.走向公共契约模式——中国新医改中的医保付费改革[J].经济社会体制比较,2012(4):21-31.

[2]陈文.基本医疗保险支付制度改革的关注点[J].中国卫生资源,2013,16(1):7-8.

[3]周良荣,肖策群,王湘生,等.医保支付之限额付费方式——基于湖南蓝山、桑植两县的调查[J].社会保障研究,2013(3):66-72.