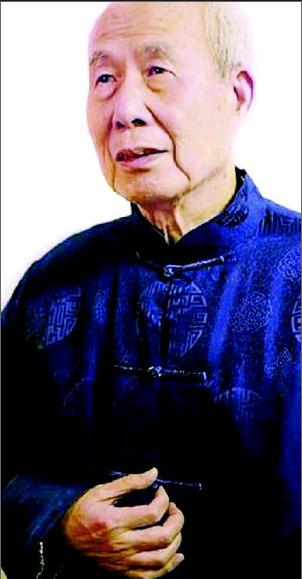

王鼎钧:一个山东人的家国叙事

吴越

人生的三个阶段:动物阶段、植物阶段、矿物阶段

我手头上是一本王鼎钧回忆录四部曲的第一本《昨天的云》,这本不到二十万字的小书,讲述了他在故乡兰陵的少年经历。在序中,王鼎钧说:“我听说作家的第一本书是写他自己,最后一本书也是写他自己。‘第一本书是指自传式的小说,‘最后一本书指作家的回忆录。我曾经想写‘第一本书,始终没写出来。现在,我想写‘最后一本书了。”

他用诗人痖弦的名句“今天的云抄袭昨天的云”做题,书写自己的过去。他称自己不是写历史,而是写出一个时代的忧伤,他被称为“一代中国人的眼睛”。

这位17岁便离开故乡的作家,一生漂泊,却始终未还乡。

王鼎钧出生在兰陵一个日渐没落的地主家庭,在那里度过了17年的岁月。“七七事变以前的乡村生活和平安宁,我在父母的庇护下过着与自然相伴、与书香共处的日子。1938年,日本人打过来了,那年我13岁,正是求知求识的年纪,跟着父母逃难,向南一直逃到宿迁,在基督教会的庇护下做难民。”

这期间,他不但经历了宿迁大轰炸,甚至学做乞丐出门要饭。“回想起来,当时的情势真危险。一个在天地间无以自存的家庭,几枚在覆巢下滚动不停的卵。”

战争打乱了一切,国民政府迁移,军队退守,百姓无处可避,一家人又回到兰陵。王鼎钧和小伙伴一起跟着大户人家的长工学做农活,还跟着游击队抗日。1942年,17岁的他离开家乡去往安徽阜阳国立二十二中学(李仙洲创办的流亡中学)读书。随着战火的蔓延,二十二中迁移到陕西汉阴,他也成了真正意义上的流亡学生。

王鼎钧抗战末期初中毕业即辍学从军,经南京、上海、沈阳、秦皇岛、天津、青岛。1949年到台湾,1978年又辗转到美国。

辗转半个地球,他曾在梦中做过一千次的回乡梦,梦见“在金黄色的麦浪上滑行而归,不折断一根芒尖。月光下,危楼蹒跚起步迎我,一路上洒着碎砖。柳林全飘着黑亮的细丝,有似秀发……”

他说,1978年以前在台湾,两岸隔绝,不可回去。1978年来美国,居留没办好,生活不安定,没有余力回去。这段时间之内他慢慢了解故乡,理性对待乡愁,逐渐不想回去。最后,健康出了问题,也就不能回去了。

短短几句话,把一生荡气回肠的乡愁表达得让人唏嘘。

他还说,对他而言,人生的三个阶段可以换个说法:动物的阶段、植物的阶段、矿物的阶段。“我曾经在全国各省跋涉6700公里,再渡过台湾海峡,飞越太平洋,横跨新大陆,脚不点地,马不停蹄,那时候我是动物。”然后实在不想跑了,也跑不动了,在纽约市五分之一的面积上摇摇摆摆,只能向下扎根,向上结果。这时候,是植物。

将来最圆满的结果就是变成矿物,“也就是说,一个作家的作品,他的文学生命,能够结晶,能够成为化石,能够让后人放在手上摩挲,拿着放大镜仔细看,也许配一个底座,摆上去展示一番。”

“王鼎钧写回忆录,水准不输给齐邦媛;写散文,水准不输给龙应台”

抗日游击队员、流亡学生、国民党宪兵、解放军俘虏、台湾报社主编……他的履历是如此丰富。作为风靡台湾近半个世纪的散文大师,著作近四十种,销量超过数百万册。

从1992年到2009年,王鼎钧历时十七年陆续发表“回忆录四部曲”。这四卷书融入人生经历,审美观照与深刻哲思于一体,显示一代中国人的因果纠结、生死流转。

这些回忆录,第一本《昨天的云》描写幼年在山东的生活;第二本《怒目少年》讲述抗战时期流亡学生的经历;第三本《关山夺路》是关于在内战时期的遭遇。台湾30年的生活,因篇幅所限,只取文学的角度来写,辑成《文学江湖》。

对于很多大陆读者来讲,最感兴趣的也许是四部曲的第四部《文学江湖》,它记录的是作者1949年到1978年在台湾近三十年的亲历亲闻,描述了期间台湾知识分子的生存状态。

1949年,王鼎钧从上海到基隆,在基隆港码头,他要了几张公文纸写文章。“当时想的就是稿费,因为我一文钱也没有了。写完文章,我到邮局用公文纸糊了一个信封,装在里头。那时候,我不知道台湾有什么发表的地方。我想,台北一定有个《中央日报》,它一定有个副刊。我就请邮差按欠资投递。结果几天后就有了回音。”那时候一千字10块钱,一个山东大馒头、一碗稀饭、一碟花生米,一块五毛钱。这样算来,10块钱他可以活一个星期。

1950年,他进入(台湾)中国广播公司,之后曾主编《扫荡报》副刊,《公论报》副刊,担任《中国时报》主笔和“人间”副刊主编。如杨照所说:“王鼎钧具备了局内、局外双重身份,他可以在局内观察理解这些文艺政策执行者的真实关怀与具体困扰,也可以从局外洞悉各方势力交错产生的矛盾紧张。”

在台湾,王鼎钧的《文学江湖》、齐邦媛的《巨流河》与龙应台的《大江大海一九四九》同年出版,表达了类似的情感。三部书席卷文坛,可谓盛况空前。

王鼎钧拿这三本书有一比:“如果把‘海字半边看成两只联结的‘口,这三本书的书名都有‘水与‘口。‘水代表‘逝者如斯,‘口象征‘有话要说。以风格而言,我形容《巨流河》是‘欲说还休,《文学江湖》是‘欲休还说,《大江大海一九四九》则是‘语不惊人死不休。”

三联书店总编辑李昕著文称:“王鼎钧写回忆录,水准不输给齐邦媛;写散文,水准不输给龙应台。龙应台固然是非常非常优秀的散文家,几乎可以称作‘散文圣手,但王鼎钧是散文大师,是散文‘崛起的山梁。”

一个华语作家的独立人格

在海南举办的“在场主义”散文颁奖典礼现场,远在美国的王鼎钧——这位带着浓重山东口音的老人,通过视频一字一字地念着准备好的获奖感言:“我是作家,写的是人间的小人物,写出来的东西必须是文学,必须被人承认是文学。”

1978年到美国后,赶上大陆的伤痕文学兴起。他订了很多杂志,除了《人民文学》、《收获》,还有各地的刊物及《长江文艺》。“在纽约可能是我第一个注意《红高粱》,因为写的是我山东老家的事,是我把《红高粱》复印了寄到台湾去,告诉他们注意这个作家。”

他的写作也逐渐被大陆接受。第一个讯息来自于厦门大学的徐学教授,他在海禁未开之时就评论了王鼎钧的《单身汉的体温》(后来书名改为《单身温度》)。后来海南师范大学以他的作品为主题,举办了第一届研讨会,他的故乡苍山(现兰陵)县政府举办第二届研讨会。

王鼎钧现住在纽约,一直用中文写作。他说:“我可能是在美国唯一一个用中文投稿维生的人。一个作家要保持独立写作并不困难,比如说现在法拉盛有一种饭盒,三块九毛九一个,我说:我只要一天能赚三块九毛九,我就维持独立写作的人格。如果没有三块九毛九,就不行了,我要出卖灵魂了。我的意思是说,要做作家就要降低物欲,能过简朴的生活。”

回忆自己的一生,王鼎钧说:“这些年,咱们中国一再分成两半,日本军一半,抗日军一半;国民党一半,共产党一半;传统一半,西化一半;农业社会一半,商业社会一半:有人只看见一半,我亲眼看见两半。”

一个与民族命运纠结一生的作家,以他自己的毕生经历为代价,向我们展示了上一个世纪发生在我们这个民族身上的一系列变故。他的视角独特,却字字带血。

在他看来,历史如云,“片云再现,就是这本书的情义所在”。而作家杨照认为:“王鼎钧写出的,是从那个时代走出来后,留在身体里,永远的伤疤与恐惧。”endprint