组织学习视角下大学创新的文化影响路径探析

韩 波

(宁波大学 校长办公室, 浙江 宁波 315211)

创新是大学的精神内核,大学创新主要包括知识创新、创新人才培养以及制度创新。创新根据成效的不同,有显性和隐性之分,显性化创新是那些可以用数据指标直接量化的创新;隐性化创新则是对大学发展有着长效作用的创新,反映了大学创新中知识存量、制度范式、学习模式和组织管理逐步综合演化,并最终表现为大学核心能力的提高。大学不同于企业,企业的创新成果通常能很快体现出显性的经济效益,大学知识创新并不一定能马上产生社会效益;大学创新人才的培养以及制度创新更不可能一蹴而就。但隐性化创新对大学发展有长效作用,并通过未来显性化创新得以实现。要使大学人能坚持隐性化创新,大学文化的作用不容忽视。

文化对于创新存在着重要的影响。大学文化作为大学理念的一种载体,集中了大学存在与发展的关键意义,它常常直接或间接地表明了大学价值取向中对于创新的态度,影响着大学创新范式的形成与发展。基于此,重新审视大学文化,深入探讨大学文化对大学创新的影响路径,对于进一步提高大学创新能力具有积极作用。

一、大学文化的特性及功能

文化是一个非常广泛的概念,在不同的学科和不同的背景中,有着多重含义。塞缪尔·亨廷顿是从纯主观的角度界定文化的含义,他指出,文化是“指社会中的价值观、态度、信念、取向以及人们普遍持有的见解。”[1]从精神层面来界定文化,即文化是一种关乎价值观、理想信念和道德力量的精神复合体,这也正是本文论证的出发点。

大学文化是一种在价值取向、思维方式和行为规范上不同于企业、政府、医院等其他社会组织的独特组织文化。作为一种亚文化,它在形成过程中也会受到社会文化的影响,但学者精神是大学文化的精髓所在,也是大学组织与其他社会组织的本质区别,学者精神专注于知识的创造与传播的精神,它崇尚独立与自由,追求超越与批判,尊重个人首创精神,大学文化的这一特性在本质上要求大学将创新作为永恒的追求。大学文化作为大学持续创新发展的引擎和动力源泉,普遍具有以下几个功能:

一是导向功能,即引导大学人建立起正确的创新价值观;二是凝聚功能,以价值观获取大学人的认可,就会产生一种巨大的凝聚力和向心力,把大学人的个人目标与大学的愿景紧紧联系在一起,即便遇到困难,也能同舟共济;三是激励功能,创新的过程是对传统和现行体系的理性批判和合理扬弃,难免会遭遇现行权威和制度的抵触,有时还会不断受挫,甚至无果而终。大学文化能够给予大学人以最大的包容和信任,并以大学人的共同价值观念为尺度,最大程度地激发其在大学创新进程中的积极性和创造性。四是约束功能,无论大学发展到何种规模,制度都有可能在某些场合“缺位”,而文化所具有的约束功能则在潜移默化中形成了一种大学人普遍接受的道德规范和行为准则,使创新成为大学人的心理需求,使大学人能自觉服从有利于创新的行为规范和准则,从而确保大学创新活动的有序开展。

二、大学文化对大学创新的影响路径探析

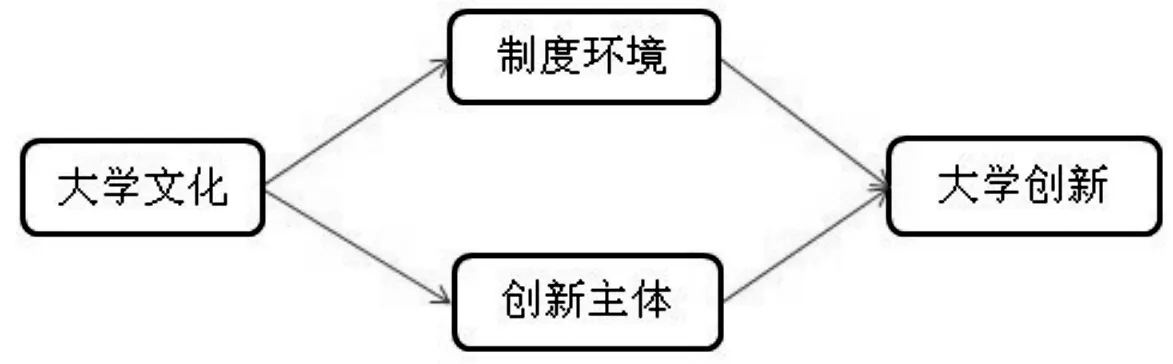

就大学创新的影响因素而言,主观上的创新主体和客观上的制度环境都起着重要作用。制度是创新的保障,创新主体的价值取向、思维习惯、心理特征等文化素质则从根本上决定着创新行为的质量和结果,而大学文化对制度环境和创新主体都有着重要影响。探讨大学创新的文化影响路径,即大学文化通过怎样的路径来影响大学的创新过程,可以从制度环境和创新主体这两个维度进行讨论,我们可以从图1来对大学创新的文化影响路径加以描述和说明。

图1 大学文化对大学创新的影响路径假设模型

由图1可见,大学文化可以通过两条路径对大学创新产生影响,具体为:

路径一:大学文化通过制度的辐射来影响大学的创新活动。

制度与文化相比,在对人的调节方式上具有差别。制度是外在的、硬性的管理;而文化注重内在的自律和软性的引导。大学文化所具有的导向功能告诉大学人应该追求什么样的创新,采取什么样的创新行为方式,这一以创新为导向的价值理念广泛渗透到大学人日常的生活习惯和思维定势中,通过长时间持续不断的行为逐渐形成一种习惯。大多数人的习惯通过长期积淀会促进制度变迁,推进制度发展,使制度的合理性增强、稳定性提高,并在大学人心中形成了“心理程序”,使创新变成一种自觉行为。但是,由文化到制度的这个过程是“渐进式”的,需要一个较为漫长的时间,如果要把倡导的创新文化有意识地渗透到大学管理中,让大学人认同创新价值观,主动的制度创新便是最好的载体。这就需要大学把倡导创新的文化“装入”制度中,通过制度的“辐射效应”加以固化,在大学人的头脑中树立起法规制度观念,加快大学人对创新价值观的认同,最终构建起适合大学创新的制度体系,营造出信任、平等、开放、合作的良好环境和氛围,从而推进大学的创新。

路径二:大学文化通过影响创新主体的认知来推进大学创新。

作为创新主体的大学人是大学创新实践活动的承担者,其重要性不言而喻,大学文化在潜移默化中影响着大学人对大学创新的认同。通过大学文化的影响,使大学人的心理状态适应大学创新发展的宗旨和要求,为大学人提供更为强大的精神激励,使大学人愿意为认同的价值观贡献自己的聪明才智。如果大学文化足够强势,能够被大学人所普遍认同,那么它就能直接作用于大学人,影响他们的心理习惯、行为方式、思维定势以及人格特性等,激发他们的创新思想和创新行为,从而使大学人具有较高的创新精神,能主动与大学创新活动的步伐保持一致,积极投入到大学的创新活动中,从而保证大学创新的效率与成果。

三、以组织学习为中介的影响途径

需要注意的是,路径二隐含了一个基本的假设,即大学存在着强有力的文化,但实际上,并不是每一所大学都有着强大的文化。大学所处的社会文化是大学文化的“外环境”,社会文化渗透在每个人的生活中,通过深层次的潜移默化,对置身其中的人产生各种影响。如果大学文化本身比较弱,社会文化的影响力度甚至可以淹没大学文化的作用,使大学文化无法得到大学人的认同。如果社会文化中的保守消极因素深入到有些人的内心,就会在大学出现这样一些人:他们虽然不会违反学校纪律,但也不关心学校发展,只是完成一些基本任务,导致大学发展的动力难以下传,大学创新无从谈起。要激发大学人的自主意识和主动性,大学可以通过“组织学习”来传递大学文化,充分发挥组织学习激励、共享和引导的作用,改变大学人的心智,使大学人能够与学校融为一体,时刻保持创新意识,保证大学的创新能力。

由此,我们需要引入第三条路径:

路径三:大学文化通过组织学习来提高大学的创新能力。

组织学习是大学管理中不可或缺的组织行为。组织学习是指以个体学习为基础的组织化学习活动,是组织为了适应外部环境变化和提高组织的创新能力,通过个体、团体和组织层面互动,创造知识、获得行为与观念的过程[2]。对于大学来说,组织学习是以学校的力量,针对社会发展和日益激烈的高校竞争,努力改变大学人的认知与行为,使大学具有更强竞争能力的一个过程。探讨大学文化如何通过组织学习来实现对创新主体认知和行为的修正,这需要从组织学习的内涵入手分析。

组织学习的三个核心要素是学习承诺(指组织将学习视为最主要的基本价值观)、分享愿景(指组织将未来发展的愿景与员工互相分享)以及开放心智(指组织不能受限于自己熟悉的思考方式,要超越常规创意思考)[3]。大学可以通过这三方面主动将创新文化输入给作为创新主体的大学人,修正大学人的认知和行为,使他们能更好地适应大学发展需要。

第一,通过学习承诺激发大学人创新的活力。

学习承诺要求大学将学习视为最主要的基本价值观,认为大学人的学习能力是大学发展的关键因素,乐于为大学人提供一个良好的学习环境和条件。吉布(Gibb,2000)认为,强调学习重要性的组织氛围,能够促进组织成员彼此之间的互动学习,从而可以激发组织的整体创新性[4]。大学对学习价值取向的认可,能够提高大学人学习的主动性和敏感性,调动大学人的积极性和创造性,促使大学人不断地改变自身的知识结构,提高自身的素质并增强创新的意愿和能力,从而减少创新的阻碍并产生更多的创新成果。但学习并不仅仅等同于培训,学习内容本身不应该是大学关注的重点,大学需要真正关心的核心问题是大学人是否具有学习与创新的能力,是否具有学习与创新的思维,是否具有学习与创新的习惯。组织学习的根本目的在于引导出一种不断进步的新理念,从而形成一种不断激发创新的氛围。

基于此,大学如要充分发挥学习承诺的作用,需注意以下问题:一是要将大学人的学习能力视为学校发展的关键因素,将学习作为改进工作的一种方法;二是要创造宽容的人文环境,打破“成败论英雄”的惯性思维,允许一定限度的失败,让大学人放下包袱去积极创新,大大激发大学人的学习潜能。三是要在实践中设法排除学习的障碍,落实各种学习的机制,设立奖赏制度鼓励知识的学习、分享、运用,努力塑造乐于学习、勤于学习的文化氛围。

第二,通过分享愿景树立大学人创新的目标

分享愿景是指大学将学校未来发展的愿景与大学人共同分享,使大学与大学人在学校发展目标方面实现共识,具有共同愿景。大学发展的终极目标应是实现大学人个体发展和学校发展的有机统一,如果大学的发展目标不曾真正体现全体大学人的共同需求,大学只关注自身发展而置大学人的个体发展于一边,显而易见,大学整个创新目标的实现会遇到不可估计的阻力。大学人是大学创新的主体,大学要创新要发展,就要努力使每个大学人都确立创新价值观,了解学校的发展目标,分享学校的发展愿景,共同分担学校的发展任务。组织学习中共同愿景的本质就是要通过一个未来可以真正实现的目标,来增强大学人对学校的向心力和归属感。共同愿景是大学创新源泉的重要力量,它鼓励大学人为共同的目标而努力,促进大学人与学校之间的协调发展,使大学人知道该如何为实现学校的发展目标做贡献,并能对学校未来的发展承担起应有的一份责任。

如何分享愿景?大学在加强组织学习时应采取以下措施:一是通过各种信息渠道对所制定的目标进行适当宣传,让每个人都能对学校的定位和未来的发展有一个清晰的认识;二是在总体目标制定之后,要根据实际情况将目标层层分解,细化到基层,细化到个人,使每个人都能明白如何为实现学校的创新目标做出贡献;三是要重视大学人的自我发展,要主动帮助大学人进行职业生涯管理,让大学人明确自己的奋斗目标,并将他们的发展愿望和学校的发展目标最大限度地统一起来,使大学人的个人进步与学校的长远发展有效结合,进入一个良性循环过程。

第三,通过开放心智开启大学人创新的源泉

建立开放性的心智模式,不仅是组织学习的关键,也是大学文化的必然要求。彼得·圣洁曾经指出:“心智模式根深蒂固的惯性力量,会把最杰出的系统思考智慧淹没。”[5]开放心智对于组织的主要意义在于摒弃过去的思考模式,并以新的创造性思维来解决当前问题。大学要做到开放心智,最重要的就是要超越日常规范,发展创造性思维,创造宽松、自由的空间,鼓励大学人突破陈规思考问题,使他们以开放的心态来激发创新思维,推进大学创新。

大学可以通过三方面的工作改善大学人的心智模式:一是深刻认识植根于学校内部的思维模式,客观分析现有心智模式对工作的利弊影响。二是建立沟通网络,使大学人能有机会表达对学校各项管理工作的意见和建议,推进学校管理方面的创新和改革;能有平台可交换观念,激发新的思考和行动。三是营造团队学习氛围,通过团队学习鼓励大学人共同分享信息和知识,使大学人的个人心智模式得到不断扩充和发展。

四、结论

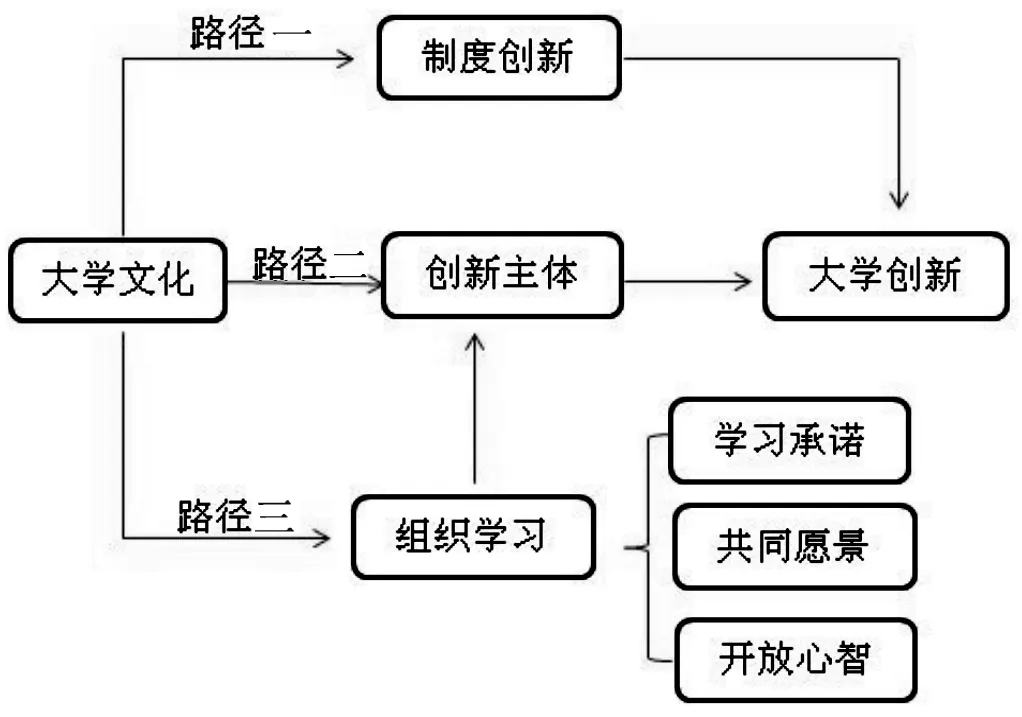

基于上述分析,大学文化对大学创新的影响路径可以修正为以下模式:

以上三条影响路径并非孤立存在,而是根据不同的情况出现不同的组合,如(路径一、路径二),(路径一、路径三),(路径一、路径二、路径三),其中路径一的影响是比较稳定的,而路径二与路径三的选择依赖于大学文化的强度,如果大学文化足够强势,则不需要路径三。但事实上,路径三与路径二并不矛盾,路径三是对路径二的有益补充。

图2 大学文化对大学创新的影响机制

参考文献:

[1] 塞缪尔·亨廷顿,劳伦斯·哈里森.文化的重要作用[M].北京:新华出版社,2002:3.

[2] 原献学.组织学习动力研究[M].北京:中国社会科学出版社,2007:10.

[3] 何含兵.医院科技创新文化、学习与科技创新绩效的关系研究[D].第三军医大学,2009:15.

[4] 朱瑜.组织学习与创新视角的企业智力资本与绩效关系研究[M].北京:经济科学出版社,2009:134.

[5] 彼得·圣吉.第五项修炼——学习型组织的艺术与实践[M].北京:中信出版社,2009:177.