我国农业生产中粮食质量安全问题分析*

栗云端

(安徽省农业科学院水稻研究所,合肥 230031;2.国家水稻改良中心合肥分中心,合肥 230031)

《国家粮食安全中长期规划纲要 (2008~2020年)》把粮食安全上升为战略高度,但粮食安全的核心内容仅为粮食总量的安全,较少涉及产品质量安全的内容。近期不断涌现的与食品 (或粮食)质量安全有关的事件,必将促成今后我国农业生产对粮食质量安全问题的全面关注。

1 我国粮食总量安全获得较大保障

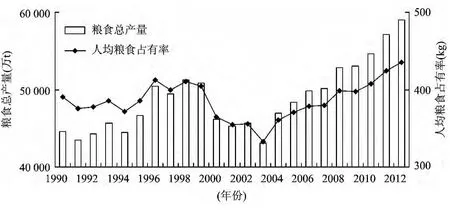

新中国成立以来,特别是改革开放30多年来,我国农业和农村经济、社会发展取得了长足进展,粮食总量和人均粮食占有量从2004年起持续获得增长 (图1),农村经济总量和农民收入大幅度提高,农民生活总体上已达到小康水平。“民以食为天”,粮食是最基本、最重要的食品,也是生产、加工其他食品的基本原料,我国粮食的持续增产对确保国家粮食安全、稳定国民对食物和食品的消费需求,具有重要的意义。

图1 我国粮食总产量及人均粮食占有率 (1990~2012年)

中国是个人口大国,粮食自身供给的压力十分巨大;特别是现阶段,伴随着城镇化、工业化的迅速推进,粮食安全对于中国 (乃至世界上任何国家)起到不容忽视的作用。早在1996年10月,国务院新闻办公室发布的《中国的粮食问题》白皮书中明确提出“中国将努力促进国内生产,在正常情况下,粮食自给率不低于95%,净进口量不超过国内消费量的5%”。尽管对于目前我国粮食自给率的具体数据仍存在一定争议,但若抛开大豆 (我国最大宗进口的农产品),我国粮食的自给率现已达到97%。最近,经济合作与发展组织 (OECD)与联合国粮农组织 (FAO)联合发布的一份报告显示,因为中国自给自足的能力增强,降低了对进口的依赖,中国将在未来10年保持98%的粮食自给率。

2 我国粮食质量安全堪忧

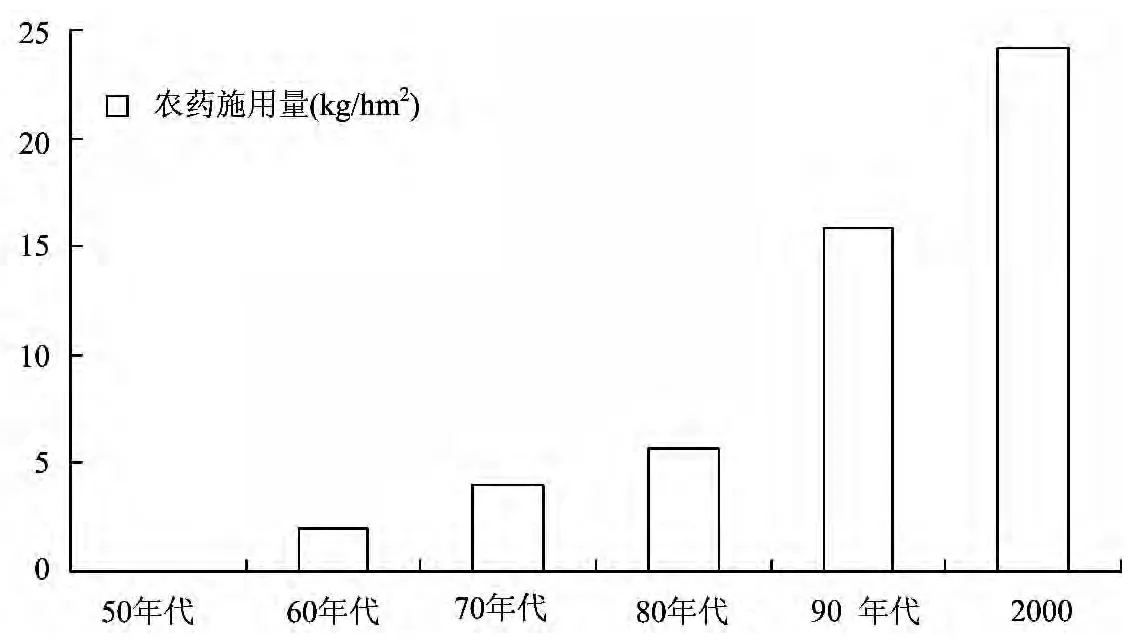

20世纪以来,我国农业走的是一条典型的、主要依靠石化产品支撑的“石油农业”路子,粮食产量安全的实现在一定程度上是以牺牲质量安全来实现的。为了片面追求粮食产量,在粮食生产过程中大量(有时是过量)施用了化肥、农药和生长激素等化学产品,粮食增产速度远远不如化肥和农药的增长速度(图2,图3),初级农产品源头污染较为严重,农业已成为我国目前最大的污染来源。

图2 我国近半个世纪粮食产量与化肥施用量增长情况的比较

目前,我国单位面积的化肥使用量是联合国粮农组织规定的上限的2倍,农药使用量为世界平均水平的2.5~3倍,更是明显高于美国等发达国家,例如,2011年美国大豆生产过程中化肥、农药的成本只有102美元/hm2,而中国大豆生产过程中化肥、农药成本则高达 1 700 元/hm2[1]。

由于农药、化肥的大量施用和在土壤中的残留和积累,我国耕地土壤的质量受到显著影响,土壤肥力下降明显,土壤和水体被严重污染。全国土壤普查资料显示,我国土壤有机质含量平均已由20世纪50年代的3%左右降到目前的不足1.5%,其中有11%的耕地低于0.6%。在过去30年时间里,我国东北黑土区耕地土壤有机质平均含量从26.7g/kg降至14.7g/kg,降幅约为45%;华北地区主要作物耕作层平均厚度从22cm减少到17cm,降幅超过20%;国家环保总局2006年公布的资料显示,全国受污染的耕地面积约占耕地总面积的1/10以上。2010年完成的第一次全国污染源普查结果显示,我国农村污染排放形势严峻,农村排放的化学需氧量占全国的43%、总氮量占全国的57%、总磷量占全国的67%,长江、黄河等7大水系和许多江河湖泊 (水库)均受到不同程度的污染。

由于农业赖以生存的土壤和灌溉水体受到化学物质的污染,所生产出来的粮食和其它各类农产品的质量均受到极大影响,导致我国目前粮食和食品质量安全状况堪忧。

图3 我国农田农药施用量持续增加

2.1 重金属污染

近年来我国粮食的重金属污染事件屡现报端,2013年初爆出的“镉毒大米”事件更是将粮食的重金属污染问题推向民众关注的风口浪尖。重金属污染可通过阻断生物分子表现活性所必需的功能基、置换生物分子中必需的金属离子、改变生物分子构象或高级结构等途径,对摄入者 (包括人)产生健康危害。据统计,我国受重金属污染的耕地面积已达2 000万hm2,占全国总耕地面积的1/6,其中在大城市、工矿区周边情况相当严重,如广州有50%耕地遭受Cd、As、Hg等重金属污染;辽宁省八家子铅锌矿区周边耕地Cd、Pb含量超标都在60%以上。全国每年因重金属污染的粮食高达1 200万t,造成的直接经济损失超过200亿元。

农业耕地土壤的重金属污染首先来自工业排放,由工业制造和排放造成重金属 (包括As、Cd、Cr、Hg、Zn等)的点源污染。陈亚华等[16]对南京市5县4郊5个环境单元 (即矿冶区、交通干线、工厂周边、污灌地、农产品基地)共100个样点的农田土壤及部分蔬菜样品进行重金属 (包括Pb、Cu、Zn、Cd)的测定,结果发现矿区周边土壤的重金属污染情况最为严重,推测不合理的矿业开采和冶炼是导致南京地区农田土壤和蔬菜重金属污染的重要原因。曾希柏等[25]对系统采集的、1989年以来的中国蔬菜土壤样品的重金属污染情况进行分析,发现工矿/污灌区菜地的As、Cd、Hg、Zn含量均最高,尤其是其Hg含量平均高达2.36mg/kg,超出其他类型菜地含量的10.5~21.1倍。贵州省黔西北铅锌矿区土壤中除Cu污染较轻外,Zn、Pb、Cd均大大超过了土壤环境阀值,土壤中重金属生物有效态含量最高为Cd,占总量的50%,对环境构成了潜在威胁[2]。该省织金县煤矿区土壤也受到重金属污染,其中以Cu污染最为严重,达中污染水平[3]。大兴安岭砂金开采区土壤中受到As的轻度污染[4]。甘肃徽县铅锌冶炼厂周边土壤污染程度也相当严重,各元素综合污染指数值表现为Cd>Pb>Zn>Cu,Pb、Cd综合污染指数分别为4.650和57.233,属重度污染,尤其是Cd污染[4]。

其次,农业投入品的滥用也造成或加剧土壤重金属的面源污染,其中最主要是通过化肥带入的。例如,目前全球每年进入土壤的镉总量为66万kg左右,其中经施用化肥进入的比例高达55%左右。设施栽培模式下,山东寿光局部区域设施土壤中铬的年累积速率达2.18mg/(kg·hm2),可能与含铬量较高肥料的大量施用有关[6]。施肥是影响土壤重金属含量变化的重要因素之一。基于25年长期定位试验的结果显示,土壤重金属Cu、Zn、Cd、Cr、Hg和As的含量均岁连续施肥而呈现增加趋势,特别是施用P肥使土壤重金属含量增加较明显;一些有机肥可使土壤重金属含量提高,特别是Cu、Zn、Hg的增加幅度较大[7]。

由于蔬菜种植过程中,需要有大量肥料的投入,因此在许多地区蔬菜地的重金属污染情况更为突出。魏秀国等 (2002)测定了来自广州市蔬菜地的95份土壤样品中的Pb、Cd、Cr、As、Hg的含量水平,各重金属元素的变异幅度分别为 6.44~153.10mg/kg、0~0.682mg/kg、5.82~101.60mg/kg、0.04~45.36mg/kg、0.01~0.32mg/kg;就污染的普遍性而言,Pb污染最为普遍,其次是As污染;就污染的程度而言,Cd污染最严重,其次为As、Hg。王广林等人 (2005)调查了安徽省六安市蔬菜地土壤重金属的污染状况,测定了15份土样中的Cu、Zn、Pb、Ni、Mn含量,结果分别为8.15~32.45 mg/kg、20.1~95.15mg/kg、45.75~61.6mg/kg、39.1~73.1mg/kg、91.45~275.25mg/kg之间,表现出不同程度的土壤重金属污染。江苏的研究结果显示,设施栽培土壤随种植年限的增加其重金属含量也增加,种植7年左右大棚土壤 (扬州和连云港地区)20cm土层中Pb含量分别为194mg/kg和225mg/kg,不同种植年限淮安地区20cm土层Cd含量分别为0.80mg/kg(1年)、0.93mg/kg(3年)、1.14mg/kg(5年)和2.49mg/kg(7年)[8]。李其林等 (2000)检测了重庆市蔬菜基地土壤中的重金属含量,发现Hg、Cd、As、Pb、Cr的平均含量分别为0.185mg/kg、0.231mg/kg、7.03mg/kg、21.09mg/kg和47.92mg/kg,部分基地的土壤受到污染,主要污染物为Hg和Cd。类似的结果来源于孔德工等人 (2004)的报道,其检测的南宁市蔬菜基地的重金属含量Hg、Cd、As、Pb、Cr平均分别为0.15mg/kg、0.33mg/kg、27.7mg/kg、46.7mg/kg和133mg/kg,部分蔬菜基地的土壤受到不同程度的重金属污染,而检测出的主要污染物为Cd。南昌市郊杨子洲乡蔬菜生产基地的部分土壤已受到Cd的轻度污染,部分土壤的Cu、Zn污染达警戒级[9]。

化肥的使用对重金属污染的作用还体现在改变重金属的活性方面。随着我国大量化学肥料的施用,土壤酸碱度呈现逐步降低的变化趋势。中国农业大学的一项研究结果显示,从20世纪80年代早期至今,几乎在中国发现的所有土壤类型的pH值都下降了0.13~0.80个单位[10]。有数据显示,湖南省耕地土壤pH值已由20世纪80年代的6.5下降到目前的6.0[11]。随着土壤的酸化,重金属在土壤中的活性增加,使其更容易被作物吸收,从而加剧重金属污染的压力。

上述各种因素单独或共同作用,导致我国现生产的农产品的重金属污染问题严重。中国水稻研究所与农业部稻米及制品质量监督检验测试中心2010年发布的《我国稻米质量安全现状及发展对策研究》称,镉污染的耕地涉及11个省25个地区,特别是长江以南地区。上海郊县局部地区也由于土壤中Cd含量较高,致使粮食中重金属Cd的含量超过国家允许标准[12]。北京市菜地土壤铅积累明显,含量范围、算术均值和几何均值分别为13.2~78.8mg/kg、30.3mg/kg和28.7mg/kg,导致北京市本地产和裸露地蔬菜Pb浓度分别显著高于市售外地产蔬菜和设施栽培蔬菜,蔬菜Pb含量范围、中值、算术均值和Box-Cox均值分别为0.1~654.5μg/kg、51.3μg/kg、80.9μg/kg和48.7μg/kg(鲜重),基于 《食品中铅限量卫生标准》的综合超标率为9.2%[13]。

由于土壤的Pb污染,使得安徽省芜湖市鸠江区早稻谷中Pb的含量达1.590 mg/kg,超过国家食品卫生标准1.0 mg/kg的限值,每年生产受Pb污染的稻谷约470 t。鸠江区叶用春甘蓝蔬菜样品中Hg的含量达0.0253 mg/kg,大大超过了国家食品卫生标准规定的0.01 mg/kg限值[14]。李明德等 (2004)调查了合肥市市场出售的6类17种蔬菜中重金属Cr、Pb、Cd、Cu的污染现状,发现叶菜类和葱蒜类蔬菜中重金属含量超标比较严重,而在这4种重金属中,又以Pb污染超标最严重。

长沙市郊主要蔬菜基地土壤重金属污染比较严重,有70%的土壤受到了Cd的污染,27.6%的土壤受到了Ag的污染,58.6%的土壤受到了重金属的综合污染,该污染背景导致这些基地生产的叶菜类蔬菜中,100%的样品Pb含量超标 (最大超标137%、平均超标60%),50%的叶菜样品Cd超标 (最大超标127%)[15]。南京市5县4郊5个环境单元19个样点的青菜地上部重金属Pb、Cu、Zn、Cd质量分数的变化范围分别为0.11 ~7.11mg/kg、5.04 ~76.42mg/kg、36.8 ~364.3mg/kg、0.04 ~2.96mg/kg[16]。

2.2 农药残留

由于我国幅员辽阔、作物类型复杂、耕作模式多样,各种病虫害的压力也较大,每年平均发生病虫害约1.8亿~1.86亿hm2次。为了减少由于病虫害所带来的产量损失,我国自解放后开始施用农药,使用量逐年增多。目前,全国农业使用农药超过130万t/年,平均每公顷使用农药达24.2kg(图3),其防治面积达1.53亿hm2左右,约占总面积的85%;每年可挽回粮食损失200亿~300亿kg,对保障粮食总量安全起到积极作用。

但是,在农药使用过程中,由于农民使用农药的非科学性 (加之部分农药产品质量较差),导致我国农产品中的农药残留问题非常突出。据测算,每年大量使用的农药仅有0.1%左右可以作用于目标病虫,其余99.9%的农药则进入生态系统。目前最受人们关注的残留农药为包括滴滴涕 (DDTs)和六六六(HCHs)在内的有机氯类农药。

DDTs和HCHs是高效广谱农药,早期对病虫害的防治和农作物产量的提高发挥了重要的作用,具有高效、低成本、广谱杀虫、使用方便的特点,自20世纪60~70年代开始在我国曾经大量使用。但后来研究发现有机氯农药施于环境后,只有不到20%被植物吸收,其余的都以各种形式进入土壤中;而且此类农药在环境中具有强持留性、抗生物降解性以及在生物脂肪中的高集积累性,并可发生长距离迁移,易在野生动植物和许多非目标生物体内积累,最终对人类会产生长期和潜在的危害,对人体和动物的免疫、神经、生殖系统产生慢性毒理作用。因此,我国从1983年起,陆续停止DDTs、HCHs和其他一些有机氯农药的生产和使用。至此,全国共使用有机氯农药500万t,全国历年使用有机氯农药的总负荷量已达50kg/hm2。

理论上说,20世纪80年代中期以后,我国水体、土壤、大气环境中的有机氯类化合物开始漫长的降解过程。但在不同地区,目前环境中残留的此类农药情况不尽相同。对于那些没有新的有机氯污染源输入的地区,尽管仍有有机氯污染物的检出,但其总量呈下降的趋势。张红艳等 (2006)报道了取自北京平原区农田的131个表层土壤样品,检测结果显示所有土壤样本中的HCHs含量和85%的土壤样本的DDTs含量均达到国家《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)一级标准 (即<0.05mg/kg),残留污染较轻。陈峰等 (2011)采用气相色谱检测法和尼梅罗综合污染指数法,对福州市蔬菜基地69个土壤样品中有机氯农药 (OCPs)残留量、组成特征进行分析和风险评价,结果表明,OCPs检出率为100%,质量分数范围为4.63~375μg/kg,平均值为92.6μg/kg;DDTs检出率和残留量最高,检出率达100%,质量分数范围为4.63~298μg/kg,平均值为55.7μg/kg。土壤中OCPs主要污染物为DDTs和HCHs,且以代谢产物为主,无新污染源进入。

安琼等 (2005)对南京地区土壤中有机氯农药残留及分布状况进行了研究,结果表明,试区土壤HCHs和DDTs的检出率均高达100%,残留范围分别为27~130.6μg/kg和63~1 570.7μg/kg,其中>65%的样点土壤有机氯残留总量低于60μg/kg。上海地区农田土壤中HCHs和DDTs检出率分别达88.2%和98.2%,其中HCHs和DDTs残留范围分别为0.001~1.000mg/kg和0.001~3.000mg/kg,表明有机氯农药残留在土壤中普遍存在,但与1981年比较,各行政区土壤中HCHs和DDTs残留量明显下降[17]。

由于不同地区病虫害的风险不同,以及农民对于蔬菜作物和一些经济作物 (如茶叶)上使用高效高毒农药的习惯,导致不同地区、不同作物田间土壤中有机氯残留情况的差异。如广州地区农田土壤中有机氯农药的检出率为100%,HCHs和DDTs的平均含量分别为42.75μg/kg和52.76μg/kg,高于国内其他地区,并且发现HCHs在水稻土中残留量最高,而DDTs在菜园土中含量最高[18]。在苏南地区,传统菜地土壤中DDTs均值残留量最高,水稻田土壤中最低;而种植不同蔬菜的传统菜地土壤中有机氯残留也有明显的差异,如种植叶菜的土壤比种植葱蒜韭菜、土豆 (根茎类)或茄果类蔬菜的土壤中有机氯残留量高得多。赵炳梓等 (2005)在对黄淮海地区典型农业土壤中HCHs和DDTs的残留量研究中也发现,尽管存在较高的残留检出率,但仅有3.1%的样品的DDTs值超过国家规定的土壤环境质量一级标准。

茶叶是我国一些地区的特色农产品,具有出口创汇潜力。但近年来由于茶园病虫害发生加重,有些茶区由于农药不合理使用,导致茶叶农药残留量严重超标,使我国茶叶的出口和销售受到严重影响,每年因残留超标退回和销毁的茶叶达上万吨,损失严重。其中仍以有机氯农药DDTs和HCHs残留超标最为严重。胡桂萍等 (2013)从福建省21个被调查茶园土壤中均检出不同程度的HCHs和DDTs残留,但残留量尚未超过国家相关标准,其中高海拔茶园土壤中的HCHs和DDTs残留量高于低海拔地区,同时发现残留量与茶龄呈负相关。

中药材的情形也是如此。农药残留是我国中药走向国际草药市场的主要障碍[19]。如有研究对两种中成药16个批次的样品进行了测定,被测样品中均被检测出有机氯类农药的残留,其中有些样品的污染还比较严重[20]。

不可否认的是,截止目前为止,一些地区由于仍存在非法加工和使用此类农药 (或衍生农药)的情况,禁用数十年后有机氯农药仍在土壤、蔬菜、茶叶、水体中大量检测出,并且许多研究表明一些地区有新的有机氯污染源输入[21]。一些有机氯成分在大连、沈阳人类母乳中的含量相当高,表明在我国的有些地区依然存在含量较高的有机氯农药[22]。有报道表明近来大亚湾海水和沉积物中HCHs和DDTs有所增加;在太湖,DDTs也常在空气、水体和土壤中检出,说明国内一些地区可能仍然在使用DDTs,例如天津[23]。事实上,DDTs是工业上合成三氯杀螨醇的一种原料,常常作为杂质出现在三氯杀螨醇产品中。珠江三角洲土壤中DDT/(DDD+DDE)的比值在一些样品中大于2甚至更高,也说明近期内仍然存在着DDTs的使用和排放[24]。

3 粮食质量安全是我国农业发展的迫切需求

3.1 国家的顶层设计应把“粮食质量安全”作为“关注民生”的重要内容

在我国粮食总量持续增加,未来农业应该把关注农产品质量的安全放在“重中之重”的位置上,以充分实现“农业”为人们提供“健康、营养”食物的功能定位,将中国农业引入“健康农业”的新时期,为国民消费提供安全、放心、健康的食物和食品原料,为特色农产品出口提供合乎市场需求和质量要求的产品。

3.2 大力培育农业生产者“健康农业”意识和操作技能

通过多层次、多渠道的宣传引导,在生产者头脑中植入关注土壤健康、关注产品质量安全、关注农业清洁生产的意识,并通过技术培训等方式传输给农业生产者科学种田的实践技能,从源头保障“健康农业”的生产。

3.3 增加农业生产要素的质量监测并通过立法手段确保农业生产资料的质量安全

目前我国的粮食质量安全标准存在“少、旧、低”等实际问题和不足,并且在生产、流通、加工、销售等环节的质量安全监督监管体系不健全,特别是在上游环节的监管缺失。如何确保农业生产使用的农药、化肥质量达到产出安全农产品的要求?农业生产者产出的农产品本身能否达到安全要求?这些问题在实际操作过程中要么被忽视,要么缺少细化的标准约束,从而埋下质量安全的隐患。同时,必须改变现有“先污染再治理”的弊端,对生产和使用的各类农用化学物质进行风险的综合评价,坚决遏制对环境、人体等有害的物质进入农业生产领域。

[1]http://futures.hexun.com/2011-10-10/134056653.html.2011-10-10

[2]吴志强,顾尚义,李海英,等.贵州黔西北铅锌矿区土壤重金属污染及生物有效性研究.安全与环境工程,2009,16(3):1~5

[3]张永航,杜莹,付海,等.贵州织金县煤矿区土壤重金属污染及评价.贵州师范大学学报 (自然科学版),2011,29(1):21~23

[4]王薇,张思冲,叶华香,等.大兴安岭砂金开采区土壤重金属污染评价.哈尔滨师范大学自然科学学报,2006,22(4):85~88

[5]曾玉梅,叶竹荣.徽县铅锌冶炼厂周边土壤中重金属污染评价.科技信息2009,7:346~347

[6]李树辉,李莲芳,曾希柏,等.山东寿光不同农业利用方式下土壤铬的累积特征.农业环境科学学报,2011,30(8):1539~1545

[7]任顺荣,邵玉翠,高宝岩,等.长期定位施肥对土壤重金属含量的影响.水土保持学报,1994,19(4):96~99

[8]薛延丰,石志琦.不同种植年限设施地土壤养分和重金属含量的变化特征.水土保持学报,2011,25(4):125~130

[9]朱美英,罗运阔,卢志红,等.南昌市郊蔬菜基地土壤重金属含量及评价.安徽农业科学,2007,35(18):5500~5501

[10]Guo JH,Liu XJ,Zhang Y,et al.Significant acidification in major Chinese croplands.Science,2010.,327:1008 ~1010

[11]阎伍玖.芜湖市城市郊区土壤重金属污染的初步研究.环境科学学报,1999,19(3):339~341

[12]阎伍玖.芜湖市城市边缘区土壤重金属污染空间特征研究.地理科学,2008,28(2):282~285

[13]庞金华.上海郊县土壤和农作物中金属元素的污染评价.植物资源与环境,3(1):20~26

[14]陈同斌,宋波,郑袁明,等.北京市菜地土壤和蔬菜铅含量及其健康风险评估.中国农业科学,2006,39(8):1589~1597

[15]阎伍玖.芜湖市城市郊区土壤重金属污染的初步研究.环境科学学报,1999,19(3):339~341

[16]阎伍玖.芜湖市城市边缘区土壤重金属污染空间特征研究.地理科学,2008,28(2):282~285

[17]李明德,汤海涛,汤睿,等.长沙市郊蔬菜土壤和蔬菜重金属污染状况调查及评价.湖南农业科学,2005,3:34~36

[18]陈亚华,黄少华,刘胜环,等.南京地区农田土壤和蔬菜重金属污染状况研究.长江流域资源与环境,2006,15(3):356~360

[19]孟飞,张建,刘敏,等.上海农田土壤中六六六和滴滴涕污染分布状况研究.土壤学报,2009,46(2):361~364

[20]陈向红,胡迪琴,廖义军,等.广州地区农田土壤中有机氯农药残留分布特征.环境科学与管理,2009,34(6):117~120

[21]张俊清,刘明生,邢福桑,等.近年来中药材农药残留的研究概况.中国药学杂志,2003,1:7~9

[22]田金改,高天兵,张曙明,等.2种出口中成药中有机氯类农药的含量测定.中国中药杂志,2000,25(5):279~282

[23]陈峰,王俊,游泳,等.福州蔬菜基地土壤中有机氯农药污染特征及其风险评价.热带作物学报,2011,32(6):1185~1189

[24]Kunisue T,Someya M,Kayama F,et al.Persistent organochlorines in human breast milk collected from primiparae in Dalian and Shenyang,China.Environ Pollut.,2004,131(3):381~392

[25]龚钟明,曹军,李本纲,等.天津地区土壤中六六六 (HCH)的残留及分布特征.中国环境科学,2003,23(3):311~314

[26]马骁轩,冉勇.珠江三角洲土壤中的有机氯农药的分布特征.生态环境学报,2009,18(1):134~137

[27]曾希楠,李莲芳,梅旭荣.中国蔬菜土壤重金属含量及来源分析.中国农业科学,2007,40(1):2507~2517