无直接利益冲突中的谣言:一种非制度化的言说方式

朱志玲

(江苏警官学院,江苏 南京 210031)

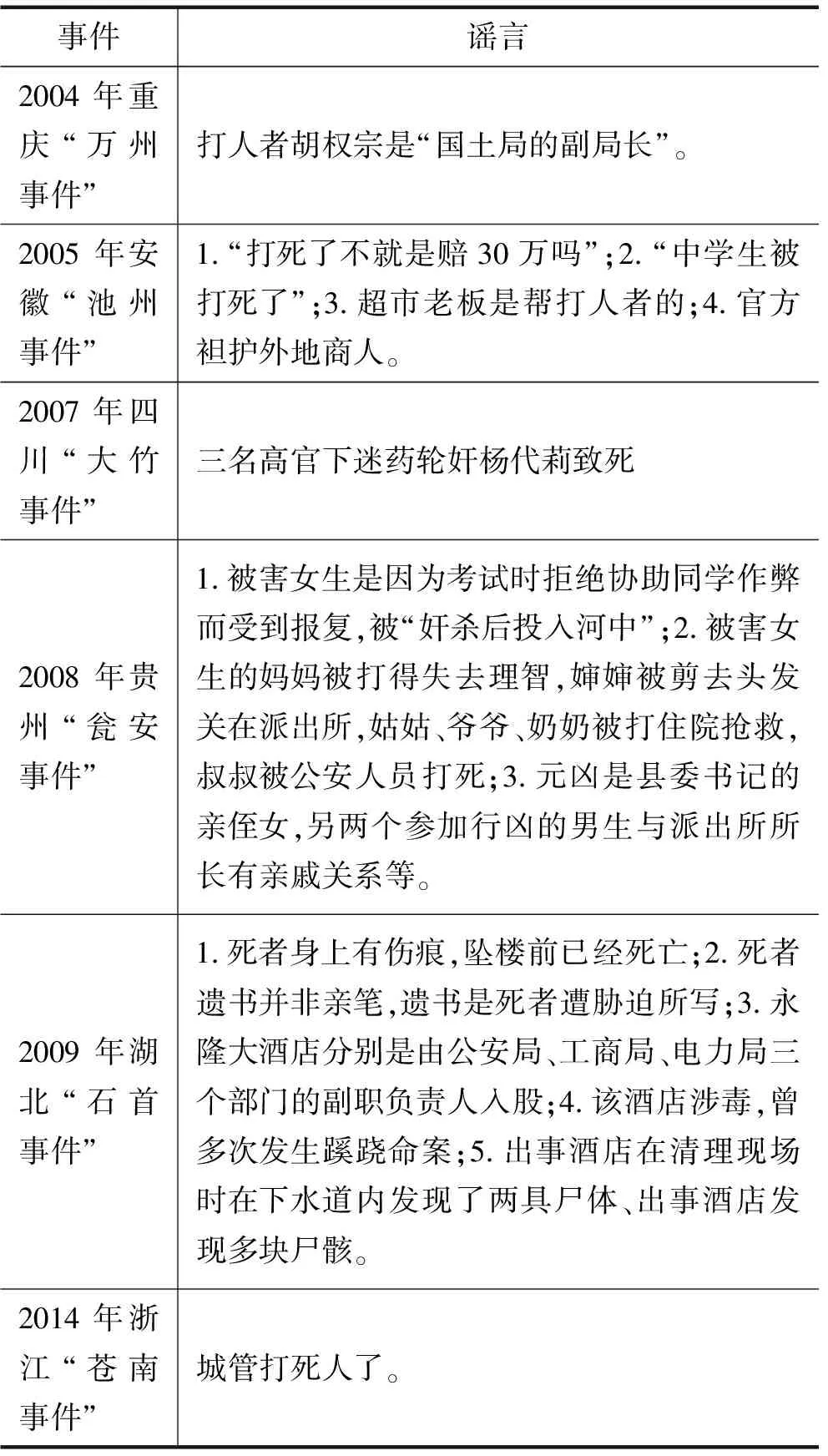

如果以组织化程度为维度可将我国转型背景下的群体性事件分为集体行动和集体行为两类[1]。其中,集体行为类群体性事件最早可追溯至2004年重庆“万州事件”,其后有2005 年安徽“池州事件”、2007年四川“大竹事件”、2008 年贵州“瓮安事件”、2009 年湖北“石首事件”以及今年发生在浙江温州的“苍南事件”均属此类。相比集体行动类群体性事件以利益博弈为中心,具有较强的目的性和较明显的组织性而言,集体行为类群体性事件是由无直接利益关联的临时聚集的人群实施,无组织、无明确行动目的,以暴力冲突的方式释放负面情绪为主要特征。因此,学术界也将此类群体性事件称为“社会泄愤事件”或“无直接利益冲突”。仔细考察无直接利益冲突的爆发过程,我们发现几乎所有的无直接利益冲突中都有谣言的身影。在情感唤醒的过程中,谣言和负性情感之间螺旋式的相互作用最终推动负性情感到达爆发的临界点,可以说谣言是无直接利益冲突爆发阶段最重要的动员因素。笔者梳理了2004年重庆“万州事件”,2005 年安徽“池州事件”、2007年四川“大竹事件”、2008 年贵州“瓮安事件”、2009 年湖北“石首事件”以及2014年浙江“苍南事件”发生过程中广为流传的谣言(见表1),在这些谣言中存在一个共同的模式——“权势人物与老百姓的对立”。一方是处于强势地位的权势人物或权势人物的代表:“副局长”“官方与商人”“高官”“官员的亲戚”等;另一方则是处于被欺凌、被侮辱的弱者地位的普通老百姓:“中学生”“棒棒”“服务员”“厨师”“拍照的路人”等。舆论的矛头无一例外地指向了公务员、政府或者官商联盟这些权势群体。其实,现实中谣言模式有多种,除了在背后操纵信息散布恶意诋毁诽谤的谣言外,还有一些来自敏感事件的恐慌性谣言、来自美好期望的希望性谣言以及一些来自神话、幻想或者不经意间发表的无恶意谣言。但是无直接利益冲突中的谣言却有着同一模式,明确指向政府或公务员群体,强化官民对立情绪,促发暴力行动。现有研究对谣言的社会危害性给予了充分认识,但事物有两面,我们或许可以从另一个角度思考为什么各种无直接利益冲突会出现相同针对对象、相同模式的谣言,为什么人们对谣言都普遍相信并广为传播,人们通过这些谣言要表达什么?

表1 无直接利益冲突中的谣言梳理

一 对谣言的界定

谣言作为最古老的传播媒介,自古有之。但是人类社会进入二十世纪后对谣言有了系统的研究。最早对谣言进行研究出现在二战期间的美国,因战争期间广为流传的各类谣言对军队士气产生的破坏性影响,无论是政府还是民间机构都把谣言作为不良因素,并力图控制它。当时的代表人物是美国社会学家纳普(Knapp)、奥尔波特(Allport)和波斯特曼(Postman)等人。纳普(Knapp)通过对战争期间广为流传的近千条谣言分析后指出,“谣言是社会失序(战争就是失序的表现)的一个结果,是社会态度和动机的一种投射,是人们仇视性和分裂性的冲动”[2]。据此,他提出了谣言控制的五条“建议”。其后奥尔波特(Allport)和波斯特曼(Postman)对二战中的谣言做了专门研究,其《谣言心理学》即是第一部对谣言问题进行科学解释的著作。在研究中,他们通过实验方法关注谣言在个体间传播和扩散的心理过程,提出了谣言的基本法则以及谣言传播过程中“削平”“磨尖”和“同化”作用。但是线性的、预定的信息传播模拟实验展示了谣言不可避免地走向错误和歪曲的过程,这与日常生活中谣言的运行轨迹并不完全吻合。同时,他们所举的例子都是有倾向性的。“他们只是就那些毫无根据的谣言进行发挥,他们对谣言所下的定义,没有参考谣言所传达的信息中的任何真实性成份……他们闭口不谈后来谣言核实的结果。”[3]4虽然奥尔波特和波斯特曼给谣言下的定义是“与当时事件相关联的命题,是为了使人相信,一般以口传媒介的方式在人们之间流传,但是却缺乏具体的资料以证实其确切性”[3]2。其实,作为一种未经证实的信息,谣言可能是人们的想象,可能是人们根据蛛丝马迹所做的猜测,也可能是恶意的污蔑和伪造。它可能被证伪,也可能被证实。如果谣言完全是虚假的,人们何必又去相信它。谣言总是真假掺杂、虚实相伴的。谣言所传达的信息中包含有真实的成分,或是客观真实或是主观真实(符合人们的社会想象)。卡普费雷直言不讳地说:“我们已经证明这种负面观念是站不住脚的。一方面,它把对谣言的理解引上了一条死胡同……另一方面,这一观念似乎是由一心想教训人和教条的想法所驱使。”[3]287因此,20世纪60年代后,远离战争阴影的学者站在了一种更广阔的学术中性立场来考察谣言。美国社会学家希布塔尼(Shibutani)认为“谣言是在一群人议论过程中产生的即兴新闻……是一群人智慧的汇总,以求对事件找出一个满意的答案”[3]8。他把谣言视为社会生活中一个正常的而非病态的过程,作为一种集体行动,谣言的目的是要给模糊的、无法解释的事件寻找答案。因此,“谣言既是一种信息的扩散过程,同时又是一种解释和评论的过程”[3]8。卡普费雷认为谣言是“在社会中出现并流传的未经官方公开证实或者已经被官方辟谣的信息”[3]15。他反对将“未经证实”等同于“虚假”。因为在现实生活中,我们不可能对我们得到的每一条信息逐一进行证实,社会生活建立在信任和委托他人核实的基础上,证实的概念与假定进行证实的人是不可分的。我们信任一个向我们传递消息的人,那么我们就会相信他向我们传递的消息,证实的标准总包含着极大的主观性。因此,“谣言的‘未经证实’准确地说应该是‘未经官方证实’,谣言的‘广为流传’则是在‘非正式(民间)话语空间’中广为流传”[4]13。如此,我们认为谣言是未经官方证明,而在民间广为流传的,与当前事件相关的命题。就目的而言,有的谣言是为了帮助人们解释当前模糊而重要的事件,有的谣言是为了释放或表达某种情绪,有的谣言是为了面对强者的抗争或恶意攻击。无直接利益冲突中的谣言则集事件解释、情绪释放和抗争于一体,是公众在官方信息缺乏的情形下依据集体认知和集体记忆对当下事件进行的一种情绪性的非制度化言说。

二 信息与谣言:解释的需要

奥尔波特在《谣言心理学》中给出了谣言基本法则:R=i×a。“用语言表达就是:流行谣言传播广度随其对相关人员的重要性乘以该主题证据的含糊性的变化而变化,重要性与含糊性之间的关系不是加法而是乘法,因为,如果两者之中有一个为0,也就没有谣言了。”[5]17信息的含糊性是谣言生成的两个基本条件之一。现实中信息粗略、信息冲突、信息缺乏以及因某种原因不愿或不能接受已发布的信息等情形都是谣言生成的天然土壤。谣言常常是为了更清晰地解释事件而作为含糊性信息的补充而存在。我们的思想反对混沌和乱七八糟,我们总想对周围的事件探个究竟,这种穷根究源的冲动为我们周围众多令人费解的现象提供了广泛的解释,使得这个世界在我们看来是可理解的、可驾驭的。因此,在任何一个地区,当人们希望了解某事而得不到官方答复时,便会从自己的立场出发构造各种所谓的事件真相,谣言便会甚嚣尘上,这是信息的黑市。在瓮安事件前期,尽管本地口耳相传的谣言满天飞,当地政府都沉默相对[4]207。在石首事件中,当地政府在事发第三天才发布公告对相关问题作出了并不清晰的解释,而此时网络中已经出现了与事件相关的大量主贴、视频和各类真假难辨的传言[6]。其他如大竹事件、池州事件、苍南事件等无直接利益冲突也都是在官方话语还未作出反应处于集体缺席状态时,各种视频、图片已经传上互联网,各种消息在互联网中流传引发热议,人们在这些满天飞的谣言中寻找真相,满足自己的认知需求。

令人感兴趣的是为什么发生在不同时间不同地点的各不相同的无直接利益冲突中出现了相同的谣言模式,人们为什么对这些冲突作了同一类型的解释?归根结底,这是社会转型期集体记忆的一种重构。当现实中信息缺乏时,记忆成为一个重要的解释来源。“一则谣言的历史,首先应该是某一群体有能力互相交流的历史,而集体记忆、实验的社会空间和机遇则是用不同方法促成谣言形成的工具。”[7]126“集体记忆在本质上是立足现在而对过去的一种重构”[8]59。在瓮安事件中,当地群众记忆中的政府是一味追求GDP,不惜牺牲资源、牺牲环境、牺牲群众利益。在石首事件中,人们的记忆是“在石首开店,没有公安人员或者政府官员参股,基本是不可能的”[9]167。在苍南事件中,人们记忆中的城管平时很“嚣张”。在经济转轨、社会转型、利益格局调整的巨大转变中,各类矛盾凸显,官商勾结、官场腐败、政府不作为乱作为等问题突出、遭遇到各类社会矛盾和社会问题的已不再是个体,而是被称为“工人”“农民”“农民工”“失业或半失业人群”等社会群体。在直接或间接互动中,共同的经历、认知和情感倾向形成较一致的集体认同,并进而形成较为稳定的集体认知和集体记忆。谣言只是“权势人物与老百姓的对立”这一集体认知和集体记忆在当下事件中的重构。谣言的产生一定存在一个始作俑者,但是关键的还是在于人群的参加和动员,在于听到谣言并传播谣言的人身上,人们相信了这个信息,才会去传播,谣言才得以产生。“人们相信谣言的最主要原因可能是,它们与听众的感觉、想法、态度、刻板印象、偏见、观点或者行为是一致的。”[10]117所以,谣言作为一种集体行动,是社会的产物,是一个群体基于已有的集体认知对当下事件所做的一种窃窃私语式的解释,是时下流行的形象和老一套旧想法的反映。

三 情绪与谣言:宣泄或动员的需要

根据奥尔波特的谣言基本法则,重要性是谣言生成的另一基本条件。但是事件到底有多重要还得因人而异。即“重要性”取决于个体“主观”感知而非“客观”事实,有些事件虽非大事,但个体主观卷入程度高,事件也就显得重要。个体主观卷入最重要的方面就是个体情感卷入,因此,谣言归根到底是情感的产物。“到处弥漫的焦虑,或者失望,从来没有离开过社会,受到抑制、疏导和给予合法地位的仅仅是其表达之方式。它们首先体现在窃窃私语之中,如果条件合适的话,就会变成谣言。”[3]130从个体层面来说,谣言最开始源于个体面对风险时的心理情绪。不同的情绪动力会产生不同的谣言,不安全感和焦虑容易导致恐慌性谣言的爆发,仇恨容易产生和传播诽谤性谣言,希望会产生白日梦式的谣言。受已有情绪的影响,人们倾向于接受符合自身情绪的谣言。在万州事件中,“打人者是公务员”;在池州事件中,“打死人不就是赔30万吗”“官方袒护外地商人”;在大竹事件中,“杨代莉是被三位省里的高官下迷药轮奸致死的”;在瓮安事件中,“凶手是县委书记的亲侄女,另两个参加行凶的男生和派出所所长有亲戚关系”;在石首事件中,“永隆酒店有公安人员入股”等带有明确指向性谣言无不契合了当地群众在不断面对官场腐败、政府不作为乱作为、官商勾结等现象时长期积聚的对当地政府的不满和怨恨情绪。固定的谣言模式即起源于这种不满和怨恨,是不满和怨恨情绪的表达。所以,与其说谣言是一种凭空捏造,不如说谣言就存在于人们内在情绪中,甚至不因事实而止住,因为事实不足以消除那些滋长谣言的不满与怨恨。谣言为人们提供了一种能够释放和缓解负面情绪的口头发泄途径,同时也为人们积聚已久的不满和怨恨做了合理辩解。正基于此,奥尔波特把谣言概括为“一种完全的主观情感状态的投射”[5]24。

谣言不仅能够宣泄情绪,还能激化情绪。谣言在一定时空内出现,总是与当下的社会场景紧密关联。当不满与怨恨等负性情绪被社会场景中的触发性事件唤醒后,那些能够与人们的负面情绪产生共鸣的谣言不仅更容易被接受也更容易被传播,换句话说,人们的负性情感会推助谣言的传播。无论在苍南事件,还是瓮安事件或其他无直接利益冲突中,广为流传的谣言总能直接迎合人们的情感记忆和内隐社会认知,让人们能够主动地、不加辨别地相信并广为传播。而谣言的大范围传播又进一步强化了人们被唤醒的负性情感。从根本上说,谣言“在社会环境中是否会被关注,部分取决于它们能够在人群中激发情绪的能力”[11]97。因此,在无直接利益冲突中谣言与公众的情绪唤醒是相铺相成的关系,一方面初步唤醒的负性情感推动人们去相信、传播谣言;另一方面人们又被谣言唤起更强烈的负性情感,在这种螺旋式的相互作用中,人们的负性情感积聚到了爆发的临界点。

四 行动与谣言:抗争的策略

“非官方”是谣言的一大特征,谣言是在非官方领域内广为流传的一种话语形式。它与官方通过公告和正式传媒发布权威信息不同,谣言常常来源于口耳相传或传单、短信、微博、微信、QQ群等非正式渠道,其传播主力也是民间大众。谣言带有天然的“非官方”甚至“反官方”特质,它或是走在官方信息之前代替官方话语,或是质疑官方消息,或是针锋相对,与官方话语抗争。因此,卡普费雷说,“谣言既是社会现象, 也是政治现象”[3]16。在无直接利益冲突中,谣言首先以一种主动的姿态走在官方话语的前面。对于官方的沉默或刻意隐瞒,谣言即是民众通过社会想象对事件真相所作的一次民间假设,是无人邀请的自发性发言。它揭露秘密,提出假设,把民间舆论矛头直指当地基层政府,迫使当局开口说话,以一种胁迫的或“试错”的方式带出事件真相。在瓮安事件中,谣言上网的第二天,当地政府就不得不组织熟悉网络的老师在网上跟帖辟谣。在石首事件中,一则“酒店再现尸体”的谣言迫使当地政府邀请群众和网友到现场查验辟谣。几乎所有无直接利益冲突中的真相都是跟随着辟谣浮出水面。在缺乏令人信服的信息情况下,人们通过造谣、传谣来挖掘事件背后的真相。所以,从某种意义上说,谣言并不仅仅是一种非正式的直播或解释,而是让人们更积极地参与到了事件的重构中去。谣言除了能以“试错”的方式带出真相外,有时还以民间话语的立场直接质疑官方话语的真实性。在瓮安事件中,民众对当地公安机关作出的“自杀”鉴定结果不服,于是关于死因的各类谣言开始流传;在石首事件中,民众对公安机关做出的“自杀”定论质疑,于是出现了“酒店有政府人员入股”“酒店再现尸体”等谣言。[4]在大竹事件中,当地民众对警方公布的“杨代莉为醉酒死亡”的结论不服,随后“三名高官下迷药强奸杨代莉致死”等各种各样混乱、无法辨别真假的消息在互联网上膨胀。[12]话语作为影响和决定社会运动的三大宏观因素之一,其根本作用是为社会运动提供一个策略性的解释框架,因此,“话语”有时也被称为“抗争性话语”。无直接利益冲突中的谣言就是一种典型的抗争性话语。表层上这种抗争性鲜明地体现在“权势人物与老百姓对立”的谣言模式所表现出的官民对立逻辑上,公众下意识地将“官”看做“民”的对立面。在民众看来,当地政府滥用职权、与民争利,而普通老百姓则沦为被欺凌、被侮辱的弱者。基于对基层政府不满意、不信任的心理,民众对谣言甚至是宁可信其有,不愿信其无。纳普(Knapp)认为,谣言能回应我们从其他途径无法表达的对抗性诉求。斯科特(Scott)也一针见血地指出谣言是弱者的武器,使弱势群体通过非官方话语来对抗和拒绝官方的意识形态以及其所代表的当权者的威严与力量。[4]202谣言除了话语抗争外,还能够激发起行动抗争。它促使人们走出家门,走到现场并采取行动。在石首事件中,家属与警方经过多次协商后同意交出尸体,事件一度缓和。但次日网上谣传被烧毁的酒店内又出现尸体,导致民众再次聚集。[4]196在苍南事件中,也是因为“城管打死人”的一则谣言导致人群聚集事态扩大。[13]在大竹事件中,莱仕德门前的公众情绪同样是在杨代莉死因民间版本的推动下迅速走向失控。[14]人群的聚集和情绪的失控为紧接着的暴力行动作好了准备。

谣言是有害的,它凭空捏造消息,鼓动负面情绪,催生暴力行动,扰乱社会秩序。但是谣言也并非无益。从谣言的传播过程来看,谣言是非理性的,但是在非理性的表象背后却有着理性的和功利的目的。人们通过谣言发表对事件的理解和对当前社会问题的看法,表达和宣泄积聚已久的情绪,与官方话语相抗争,促进社会问题的解决。谣言作为一种非制度化的大众言说方式,其中蕴藏着民意。无直接利益冲突中流传的各类谣言反映的是公众对社会转型以来日益严重的贫富差距、社会分配不公、权钱交易、官员腐败等社会问题的极度不满。卡普费雷指出:“谣言并不一定是‘虚假’的:相反,它必定是非官方的。它怀疑官方的事实,于是旁敲侧击,而且有时就从反面提出其他事实。这就是大众传播媒介未能消除谣言的原因。”[3]287其实,谣言就是一种民间表达,或者是来自民间的警醒。这提醒我们在面对谣言时不应该再用“少数不法分子”煽动“不明真相的群众”这样传统僵硬的模式和生硬古板的话语来应对,在惩罚恶意制造和传播诽谤攻击性谣言的同时,更应该正确认识和理解谣言背后严重的社会问题,缓解民怨,理顺民情,才是防止和控制谣言的根本方法。

参考文献:

[1] 朱志玲.集体行动与集体行为:我国群体性事件的类型分析[J].理论月刊,2013(10):132-136.

[2] 胡泳.谣言作为一种抗议[J].传播与社会学刊,2009(9):67-94.

[3] [法]卡普费雷.谣言:世界最古老的传媒[M].郑若麟译.上海:上海人民出版社,2008.

[4] 周裕琼.当代中国社会的网络谣言研究[M].北京:商务印书馆,2012.

[5] [美]奥尔波特,等.谣言心理学[M].刘水平,等译.沈阳:辽宁教育出版社,2003.

[6] 陆侠.突发敏感事件,政府如何避免缺语、失语、妄语[N]. 人民日报,2009-06-24.

[7] [法]勒莫.黑寡妇:谣言的示意及传播[M].唐家龙译.北京:商务印书馆,1999.

[8] [法]哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,等译.上海:上海人民出版社,2002.

[9] 朱力.走出社会矛盾冲突的漩涡[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

[10][美]尼古拉斯·迪方佐.哪些话该听,哪些话不该听:变革时代成功指南:在传言中发现真相,在危机中占得先机[M].王雨吟译.上海:华东师范大学出版社,2009.

[11][美]卡斯·R·桑斯坦.谣言[M].张楠,迪扬译.北京:中信出版社,2010.

[12]尹鸿伟.大竹事件背后的官场逻辑[J].南风窗,2007(4).

[13]邵世伟,杨锋.温州苍南城管被殴:“同情”的暴力[N].新京报,2014-04-21(A17).

[14]贾云勇.四川大竹群体事件追记:传言未澄清公众走向失控[N].南方都市报,2007-02-04.