针刺肝胆募穴对炎性低张力胆囊运动影响的时效规律初探*

杜 帅,魏凌波,陈少宗

(1.山东中医药大学,山东 济南250014;2.山东省中医药研究院针灸研究所,山东济南250014)

近年来慢性胆囊炎、胆石症的发病率急剧升高,我国已达10%[1]。针刺治疗本病疗效确切,副作用少,为了了解针刺不同穴位对慢性胆囊炎患者胆囊动力学的影响,笔者进行了本项观察。

1 临床资料

24例患者均确诊为慢性胆囊炎,19例伴有胆结石。其中女14例,男10例,年龄30~85岁,平均年龄61岁,平均病程9年。所有患者均为低张力胆囊(空腹脂餐试验胆囊体积≥80 cm3、胆囊收缩率<50%)。患者进行观察前1周停止服用治疗慢性胆囊炎、胆石症的药物。按SPSS 17.0统计软件制订的随机数字表把患者随机分入期门组、期门配日月组,每组各12人,两组患者在性别、年龄、病程、针前胆囊收缩率等方面无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

2 方法

采用国产迈瑞DP-8800型实时线阵B型超声显像仪,探头频率3.5 Hz。上午空腹进行,探查时取仰卧位,测量胆囊最大横截面长径(L)、最大横截面宽径(W)和厚径(H),采用圆柱体测量方法计算胆囊体积。使用30号1.5寸的“华佗”牌针灸针,选取左侧期门穴、日月穴,常规消毒后,沿肋骨缘斜刺0.5~0.8寸,得气后留针60 min,留针期间每隔10 min用中等强度手法行针5 s左右。留针期间每隔10 min测量1次胆囊体积。

胆囊收缩率的计算方法:(针前胆囊体积-针后各时点胆囊体积)/针前胆囊体积×100%。

统计方法:采用SPSS17.0软件进行统计分析,满足正态性的资料采用t检验,否则采用秩和检验,并进行重复测量资料的方差分析。

3 结果

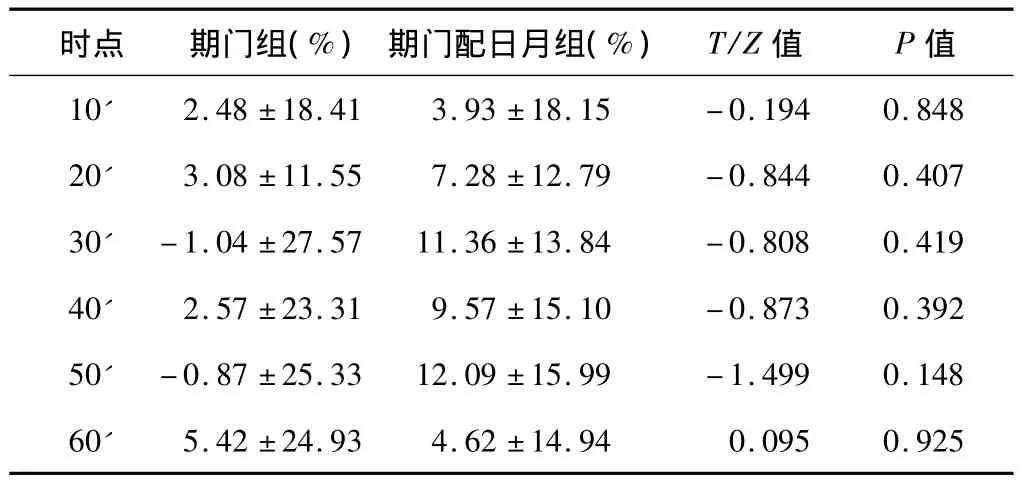

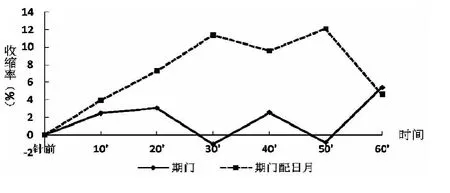

笔者对针后两组患者的胆囊收缩率进行了统计分析,结果如表1、图1所示。

表1 两组针后各时点的胆囊收缩率比较

图1 针刺不同穴位对两组患者胆囊收缩率影响的时效规律

由表1可见,两组在针刺后同一时间点胆囊收缩率比较,均P>0.05。图1显示,针刺不同穴位对两组炎性低张力胆囊的影响均呈现为反复发生的收缩-扩张状态,但期门组最初的张力性收缩时程及幅度小于期门配日月组,留针20~30 min的反应形式出现了明显差异,期门组开始扩展,而期门配日月组仍然收缩,在观察的后30 min,两组均出现收缩与扩展交替出现的趋势(重复测量资料的方差分析结果:时间因素P=0.990,交互作用P=0.037)。

4 讨论

针刺治疗慢性胆囊炎、胆石症疗效确切,副作用少,是值得大力推广的保守治疗方法[2]。期门穴、日月穴为临床最常使用的近端腧穴,但目前尚未发现涉及此二穴对炎性低张力胆囊运动影响的时效规律的研究。通过本次观察笔者发现,针刺肝胆募穴对炎性低张力胆囊的缩舒运动具有一定的双向调节作用,无论是期门组还是期门配日月组均能促进炎性低张力胆囊的舒缩运动。两组在前20 min持续收缩,期门组的幅度小于期门配日月组,20~30 min时,期门组开始扩展,而期门配日月组仍然收缩,在观察的后30 min,两组均出现收缩与扩展交替出现的趋势。这可能是因为针刺促进了胆囊有节律的舒缩运动,正是这种有节律的收缩和扩展运动有利于加速胆汁排空,减少细菌滋生,减轻对囊壁的损害。

通过本次观察笔者认为,针刺期门穴、日月穴治疗慢性胆囊炎(低张力型)留针时间以40~50 min为宜,因为如果留针时间过短,胆囊收缩与扩展交替出现的趋势不明显;如果留针时间过长,容易造成穴位的疲劳性,降低疗效。结合笔者以往的研究[3-5],每天针刺两次,效果更佳。

由于本次观察的病例数较少,可能会对结果有一定的影响,针刺日月、期门对炎性低张力胆囊运动影响的时效规律的探索有待进一步大样本、多中心、随机对照试验的研究。

[1]陈少宗,郭振丽,郭姗姗.针刺治疗慢性胆囊炎、胆石症的取穴现状分析[J].针灸临床杂志,2009,25(1):6

[2]高宏,周正华.针刺期门穴治疗慢性胆囊炎[J].天津中医学院学报,1998,17(1):16

[3]郭珊珊,徐庆会,陈少宗.针刺阳陵泉穴对慢性炎性胆囊运动影响的时效规律初探[J].针灸临床杂志,2011,27(11):31

[4]陈少宗,郭珊珊,魏凌波.电针阳陵泉对慢性炎性低张力胆囊动力学影响的时效规律初步观察[J].针灸临床杂志,2013,29(8):21

[5]陈少宗,葛雪,杜帅.电针胆囊、阳陵对慢性炎性低张力胆囊动力学影响的时效规律初步观察[J].上海针灸杂志,2013(7):30