旱灾风险管理的研究进展

戴静娜,张泽中,齐青青,徐建新

(华北水利水电大学,450005,郑州)

一、旱灾风险和旱灾风险管理

1.旱灾风险的定义及其要素

至今,国际上对旱灾风险没有官方的定义。美国国家干旱减灾中心主任Wilhite博士将旱灾风险定义为干旱灾害显现和社会脆弱性的结果。唐明认为旱灾风险由干旱强度指标的概率分布和旱灾损失的概率分布所表示,分别属于自然范畴和社会经济范畴。如今通过灾因链分析干旱已经被普遍认可和接受。

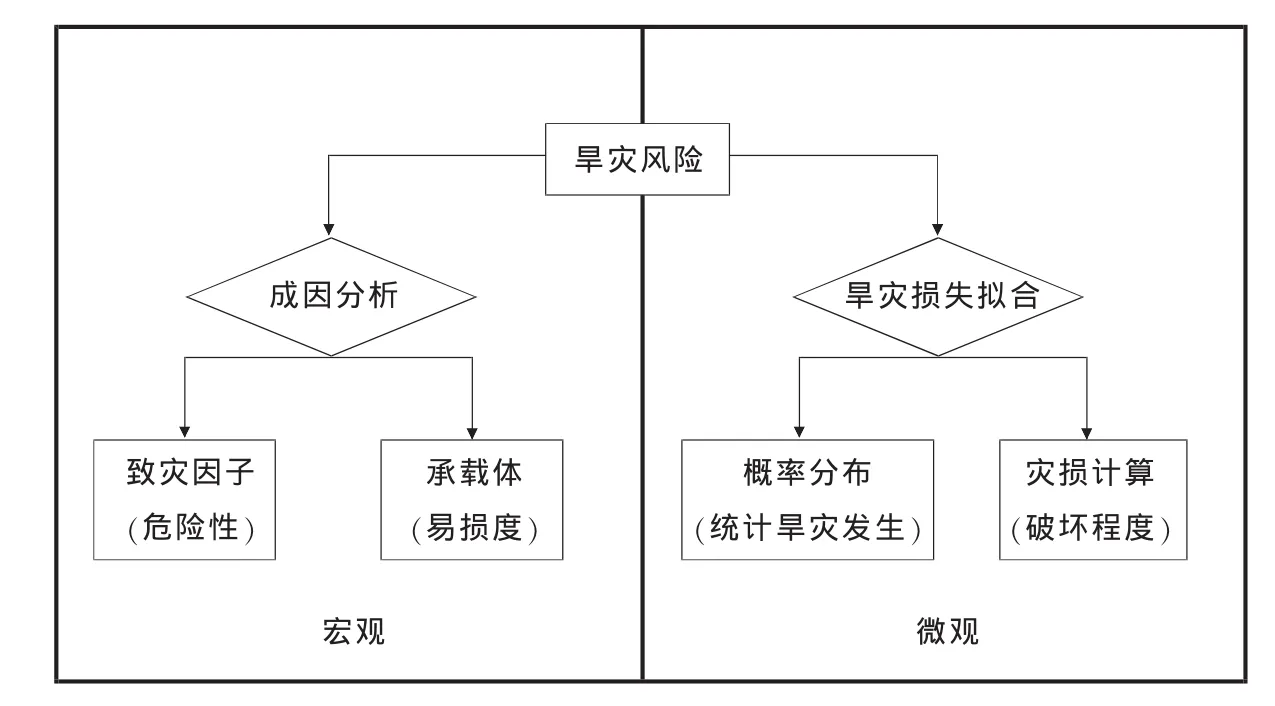

根据定义总结,旱灾风险根据强调内容不同将要素进行分类,如图1。在成因分析部分,强调的是致灾因子和承灾体的综合作用导致旱灾发生的宏观分析。当承灾体遭受致灾因子影响和破坏时,通过两者危险性和易损度的相互叠加和抵抗,预计旱灾发生的风险大小。在旱灾损失拟合部分,强调的是概率分布和灾损计算,通过旱灾发生的概率和致灾因子的破坏程度,对旱灾损失进行估算。

2.旱灾风险管理定义及其构成

图1 不同用途的旱灾风险管理要素分类

旱灾是自然与社会之间共同作用的产物。旱灾管理要从自然环境和人类社会两方面入手。保护自然环境,合理调度自然资源,建立旱灾管理系统,是旱灾管理的大方向。我国对旱灾的管理有显著的成效,从早期因旱致死现象的消除,到后期被动抗旱,到现在形成“一案三制”的旱灾危机管理,旱灾管理的发展有目共睹。

联合国国际减灾战略(UN ISDR)在2007年公布的一份旱灾风险缓减框架与实践报告中将干旱管理框架核心明确为旱灾风险和脆弱性。主要从四方面考虑:①政策与政府管理;②风险评估与预警;③知识普及与公众意识;④有效的预防和减灾措施。中国国际减灾委员会副主任李学举在2004年提出的“以防为主”成为我国建立灾害管理体系的基础。唐明和邵东国将旱灾风险管理视为政府及其他公共组织对潜在或当前旱灾不同阶段采取的预防、处理和消弭旱灾的一系列控制行为。张国庆认为在旱灾管理中存在管理周期,由灾害发生的孕育期、潜伏期、爆发期、持续期、衰退期、平息期推出管理的预防期、预警期、救治期、善后期。许玲燕等针对云南旱灾提出了风险管理理念、制度体系、预警与调度系统、科技支撑水平、应急水源和应急服务及灾后补偿保障6个方面,以建立云南长效的抗旱机制。由此可见,旱灾风险管理没有固定的管理模式,管理分块也因人而异。

二、旱灾风险管理体系

旱灾风险管理是一个要素众多、层次复杂、关系错综、功能多样的开放系统。构建管理系统框架要从框架主体的不同角度,结合外界组织、环境进行动态分析,最终在各个系统中做到信息传递、能量流动和物质循环。整个旱灾风险管理体系可以看作一个生命体,循环和动态是体系运作的一个基本特征。

1.旱灾风险管理中的法律体系

法律体系是旱灾风险管理中的生命,是保证旱灾风险管理的起步条件。国家颁布和实施的涉及旱灾管理的法律法规有《中华人民共和国抗旱条例》、《气象灾害防御条例》、《全国抗旱规划》、《水法》、《气象干旱等级》、《保险法》(农业保险)、《军队参加抗险救灾条例(2005)》等。目前全国有31个省(自治区、直辖市)的2 119个市(县)编制完成了抗旱预案,通过政府批准执行有1 461份。例如,《河北省防汛抗旱应急预案》将应急响应行动分为四级,指挥部要掌握河道、水库、旱情、雨水情变化,当地蓄水情况、农田土壤墒情和城乡供水情况;我国第一套流域抗旱预案《黄河流域抗旱预案》将预案处置事件分为三类,从区域干旱、可供水量不足、断面预警作出表述;《合肥市防汛抗旱应急预案》将水毁工程修复归为善后工作。可见,国家和地区针对干旱灾害的法规政策已出台不少。预案相似度很高,普遍存在适用性差、可操作性不强等问题,需进一步对各级抗旱预案进行修订和完善。

2.旱灾风险管理中的组织体系

组织体系是旱灾风险管理体系中的骨架,支撑着整个机构。我国抗旱组织体系遵循国家级、省级、地方级的顺序。通常是在国家减灾委员会、水利部和国家防汛抗旱总指挥部办公室的指挥下,由省市党委政府机关、省级防汛抗旱指挥部办公室、省水利厅和省民政厅领导,地级市县政府和水利局协助,团结企业和群众组织抗旱。

湖南省建立了以抗旱指挥决策系统、专家会商系统和抗旱保障系统为主的抗旱组织体系。实行行政首长负责制为主的抗旱工作责任制,抗旱工作上下联动机制、部门协调机制和公众参与机制,从政府机关到群众都尽可能地调动起来,成功的根本是救援人员组织严密,考虑了旱灾范围内涉及的全部成员来积极开展抗旱救灾,确定坚定不移的抗旱目标,领导亲自部署,积极落实目标。可见,建设适应抗旱新形势的组织体系是抗旱工作的成功关键。

3.旱灾风险管理中的指挥体系

指挥体系是旱灾风险管理的大脑,合理的指挥调度能够增加水资源的利用率,带来可观的经济效益。国务院是国家最高抗旱应急总指挥,下属的国家防汛抗旱总指挥部由中宣部、国家发展改革委、公安部、民政部、财政部、水利部、农业部、交通部等19个部委和武警部队组成。长江、黄河等七大流域和各地方政府组成防汛抗旱指挥机构,基本形成中央、省、市、县四级政府抗旱组织指挥体系。

合肥防汛抗旱指挥部由市长任指挥长,市水务局局长任副指挥长,市委组织部、市委宣传部、市发展计划委、市建委、市经贸委、市公安局、市民政局、市财政局、市国土资源局、市交通局、市农委、市水务局、市卫生局、市监察局、市环保局、市广电局、市气象局、市供电公司、市粮食局、市供销社、市畜牧水产局、市林业局、市商务局、中国电信合肥分公司、合肥水文水资源局等部门负责人为成员,负责组织、指挥合肥市抗旱工作,制定河湖库的跨区域调水方案,掌握旱情灾情并组织实施抗旱减灾措施,统一调度水资源,组织灾后重建工作和部门协调工作。

4.旱灾风险管理中的装备保障体系

装备保障体系是旱灾风险管理的血与肉,主要为日常服务以及缓解灾险、灾情提供救助基础。水利部、民政部、农业部、交通部、国家电网、通信公司、红十字会等机构提供的管理、设施、技术、救灾款、救灾物资、服务等,构成了整个旱灾风险管理中的装备保障体系。装备保障要遵守“统一规划、突出重点、先急后缓、分步实施、快速投放、全面保障”的原则。

截至2012年,全国设立了26个中央防汛抗旱物资储备仓库,共储备56种、价值5亿元的中央防汛抗旱物资,地方储备了价值46亿多元的防汛抗旱物资。如今中国灾害装备调配由部队、慈善机构、民间组织和个人自发组织的军民通用装备运输为主,通过车辆、飞机、工程机械、运输机、直升机和船调配和运输物资。抗旱物资具有多样性、需求量大、物资准备时间短的特点。在分发物资时要根据保障对象的针对性将物资送给最需要的地区和人。因此,没有统一领导调度,不讲求效益和预先物资库存不足是当今装备保障体系存在的问题。要增加物资多样性,做好物资衔接工作,联合指挥装备保障体系。

5.旱灾风险管理中的工作体系

工作体系是旱灾风险管理中的神经系统,纵横在整个管理系统中,任何一个环节出问题都会在整个管理工作的运行中出现蝴蝶效应。在国家层面出台的《国家防汛抗旱应急预案》《国家防总防汛抗旱应急响应工作规程》和在省级层面出台针对各自的抗旱预案,为应急响应工作程序和行动提供了基本框架和行动思路。

旱灾风险管理的工作体系主体分为三个部分:前期、中期、后期。前期工作包含监测、预报、预警、预防、预控;中期工作主要是应急处理;后期工作灾后重建、反馈回复、评价。整个管理中的工作在此基础上进行细化。预报预警是旱灾风险管理的亮点和重中之重。李晓晋将干旱救灾工作分为旱灾救助体系和社会救济体系。前者涵盖面宽,主要是辅助灾害恢复,从时间的角度讲突发性较强;后者侧重家庭生活和生产,提供生活水平的保障,从时间上看是经常性工作。在工作安排中还要注意干旱发生季节的区别。例如春旱和秋旱,春季是播种和植物生长需水量较大的季节,抗旱工作要对土壤墒情和降水量做详细的数据记录,当土壤水分含量降到威胁植物生长状态时就要采取土壤补水措施,避免成灾面积扩大,造成粮食减产。秋季是作物丰收的季节,土壤水分的蒸发量没有夏季大,作物生长过程基本结束,对水分需求量骤减,抗旱工作中对农作物水量的分配可以适当减少。城市干旱缺水的事件愈见频发,抗旱工作要多侧重居民生活用水量、用水时段、饮用水安全和生态环境的安排。

管理工作应启动临时性水利设施,发挥流域机构在抗旱中的作用,加强雨情气象信息系统的建设,考虑信息的准确性和价值性,利用灾前信息调动群众积极性。旱灾救助与抗旱交叉进行,政府既要妥善安排灾区群众基本生活,又要稳定社会环境,抵抗灾情的蔓延。管理工作要串并结合,进行优先排序,明确抗旱目标和控制范围,做到操作性强、实施空间可视化。培养基层领导的指挥能力,关键时刻进行自救与互救。管理的灾后恢复要注重自然和社会两部分,从经济复苏和心理健康入手,避免灾后出现更多的社会问题。参与过抗旱管理工作的人员要积极加入旱灾风险管理工作的讨论,通过面谈、电话、邮件等方式收集他们的工作经验,提高工作的准确性和时效性。可见,建设旱灾风险管理的工作体系要从细化工作、加强协调和提高人员素质着手。

三、旱灾危机管理与旱灾风险管理的比较

旱灾危机管理在面对旱灾时常出现失灵现象。国家减灾委《2010年自然灾害灾情和救灾工作情况》中描述了2010年年初西南五省发生的特大秋冬春连旱的情况,主要灾情指标超出近20年均值40%以上,严重影响了群众生产生活和经济社会的发展,这充分证明了旱灾危机管理正渐渐不适合中国现阶段的抗灾救灾工作。

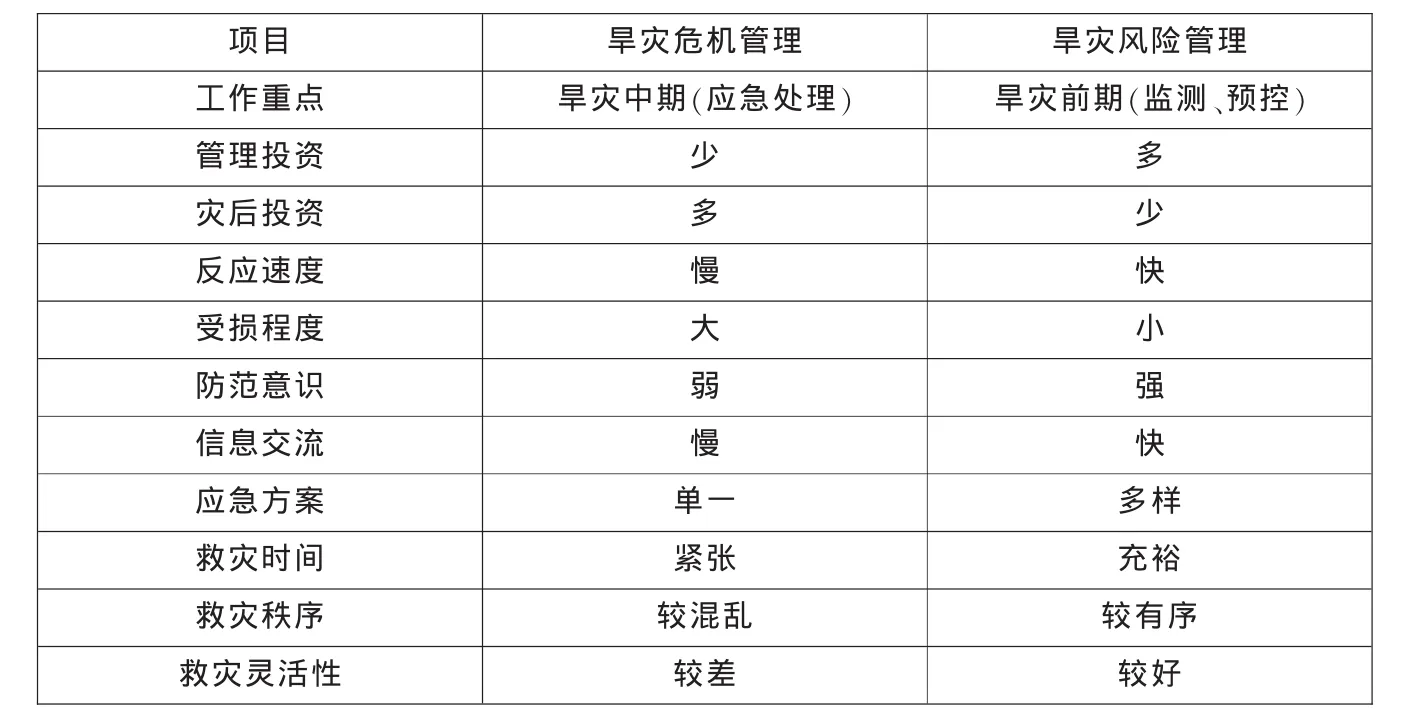

从字面上理解旱灾危机管理和旱灾风险管理,两者的区别是危机和风险。危机指已经有产生危险的祸根,到了即将发生危害的末端,事件发生后的破坏力对日常生活生产会造成不良影响;风险表现在事件可能发生或引发后续事件结果可能产生损失,风险产生在危害的前端。旱灾危机管理将工作的重点放在抗旱和灾后恢复过程,努力降低或消除旱灾对人类及其生存环境造成的威胁和破坏,更多从受灾和救灾的角度出发。旱灾风险管理涵盖旱灾灾前、灾中、灾后各个环节的思路、技术、决策和协调过程,更多从社会安定的角度出发。旱灾风险管理可以看作旱灾危机管理的全面扩大,是一种积极开拓的管理方式。具体对比见表1。

旱灾危机管理的组织体系侧重于逐级线状联接,固定组织成员成梯度工作关系。在旱情出现时,各级部门按照设定的管理模式治理新出现的旱情危机,设定的管理措施无法发挥有效的作用,常常出现管理失常,失控、混乱、无序和处理不当。在旱灾风险管理中,管理者不仅具有决策权和实施权,还具有信息评估权,组织体系成中心放射状,中心领导统筹各个部门,对方案不断调整以达到最佳效果。

旱灾风险管理的特色在于将灾前的监测、预测、预控归到管理整体中。监测主要依靠政府投入的资金,完备气象、通信等基础设施,结合群众拨打值班电话,扩大监测网络,提高监测密度。预测需要专业部门通过收集来的信息作深度分析,得出未来可能发生的结果。预控主要体现在政府和公众对灾情初显的控制。旱情的发展具有非单调性,当旱情出现时,及时防控缓解灾情,而一段时间之后可能还会复发,形成往返循环的发展曲线,要实时监控,不能随意停止监测、预报和预控工作。如今,公众的旱灾意识普遍比较薄弱,第一时间的自救互助能力有待提高,这需要政府宣传教育时不单单让公众意识到旱灾的危害,要更多普及便捷的救灾小常识,进行全民减灾教育。

表1 旱灾危机管理与旱灾风险管理对比

四、结 语

当前我国的旱灾管理处在“危机管理”向“风险管理”转变的过程中,应该积极参加国际组织的旱灾风险管理会议,借鉴较为完善符合国情的措施,避免走弯路、走错路;出台旱灾风险管理的相关法规,规范人们节约用水的行为,维护管理过程中的秩序,让抗旱有章可循有法可依。加强基础设施的建设,优化组织结构,让指挥更科学,统筹调度抗灾物资,注重人力资源培养,为管理工作展开打下良好基础。将旱灾风险管理作为日常管理规划到国民经济和社会发展中去,对我国的旱灾管理体系进行矫正和升级,将干旱造成的损失减小到最低,尽快恢复日常的生活和生产。

[1]李茂松,李森,李育慧.中国近50年旱灾灾情分析 [J].中国农业气象,2003,24(1).

[2]Wilhite D A.Drought as a natural hazard Concepts and definitions[C].Wilhite D A,ed Drought A Global AssessmentLondon&New York Routledge,2000.3-18.

[3]唐明.旱灾风险分析的理论探究[J].中国防汛抗旱,2008(1).

[4]唐明,邵东国.旱灾风险管理的基本理论框架研究[J].江淮水利科技,2008(1).

[5]张国庆.灾害管理理论研究[J].现代农业科技,2012(10).

[6]许玲燕,王慧敏,马显莹,陈俊飞,马剑锋.云南旱灾风险管理框架及对策研究[J].地域研究与开发,2013,32(2).

[7]林龙.论我国抗旱立法的完善[J].安徽工业大学学报 (社会科学版),2011,28(6).

[8]罗毅君.湖南省干旱管理的实践和思考[J].中国防汛抗旱,2012(2).

[9]新华社:兴水除害惠民生——中国防汛抗旱十年报告[EB/OL].http://www.gzfxb.gov.cn/html/2012-11/2012119152 40.html.2012.

[10]李晓晋.以救灾工作分级管理为核心建立和完善灾害救助体系[J].中国民政,1997(9).

[11]陶鹏,童星.我国自然灾害管理中的 “应急失灵”及其矫正——从2010年西南五省(市、区)旱灾谈起[J].江苏社会科学,2011(2).