创业机会识别研究现状述评及整合模型构建

张 红,葛宝山

(1.吉林大学 管理学院,吉林 长春130022;2.北京师范大学珠海分校,广东 珠海519087)

一、引 言

机会识别是创业理论的核心问题(Timmons等,1987;Kirzner,1997;Gaglio和 Katz,2001),相关研究肇始于微观经济学中对影响经济均衡因素的探讨(朱仁宏,2008)。早期的研究集中在对识别和开发机会的个体行为研究,后来有学者为了明确创业领域独有的研究问题和理论,提出了一个强调机会存在、发现和开发的创业领域概念框架,认为创业研究领域的核心应该是创业机会而不是创业者(Shane和Venkataraman,2000)。自此,研究创业机会本身的文献逐渐增加。然而关于机会形成及其后续的机会开发等研究相对稀缺(McMullen和Shepherd,2006)。最近,研究焦点已经从机会本身转向形成和开发机会的过程(Alvarez等,2013)。在创业实践中,创业机会识别是创业过程中的一个重要部分(Shane和Venkataraman,2000;Casson,2005),是创业者评估机会以及开发机会等其他创业行为的先导(Baron和Shane,2005;McMullen和Shepherd,2006;Ozgen和Baron,2007),同时也是现存企业产生持续竞争优势的资源(Alvarez和Busenitz,2001),因此理解创业机会识别的内涵和维度,了解其发生发展的过程机理,不仅对于完善既有的创业理论,而且对于指导创业实践和创业教育(DeTienne和Chandler,2004)都具有十分重要的意义。

然而,在目前的关于创业机会识别的研究中,对创业机会的界定存在争议。机会识别和机会评估、机会开发等相关概念相互混淆,对机会识别的影响因素、机会识别的过程、机会识别的结果以及企业绩效缺乏一个综合的研究框架。

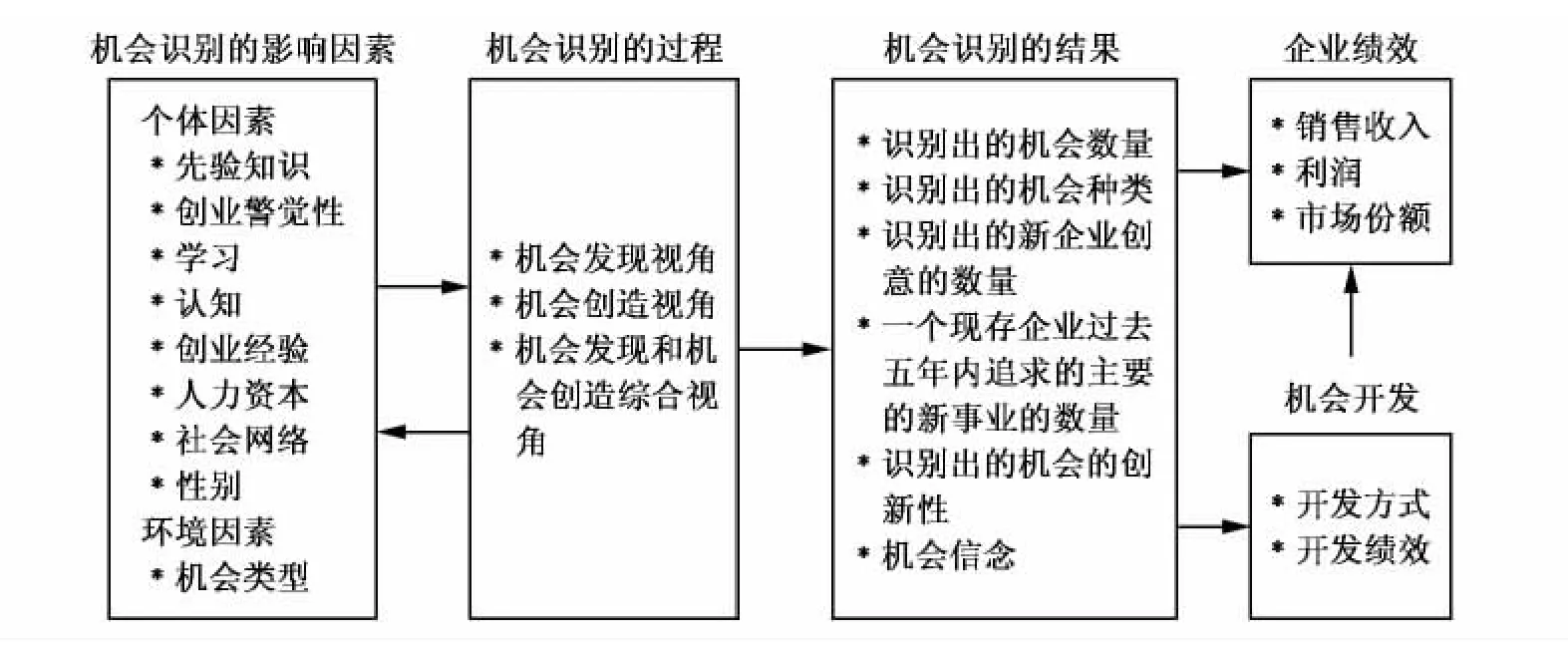

本文首先在文献分析的基础上对创业机会进行了界定,并对机会识别、机会评估和机会开发的概念进行了辨析,然后回顾创业机会识别研究并且构建了一个“机会识别的影响因素—机会识别过程—机会识别结果——企业绩效”的整合模型,最后总结分析现有研究存在的不足,对未来相关研究进行了展望。

二、创业机会的内涵

尽管机会是创业研究的一个关键概念,但是关于机会的定义、性质及度量至今也没有达成一致(Short等,2010;Gruber等,2012)。在这些争议中有两个问题比较突出:创业机会是否包含利润机会?创业机会是主观的还是客观的?

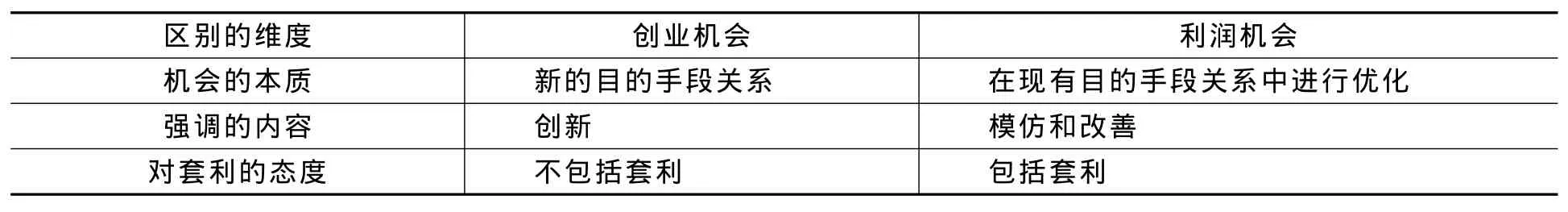

(一)创业机会与利润机会

有些学者认为创业机会与利润机会是不同的,他们强调创业机会需要发现新的目的手段关系(重组资源的方式),而利润机会只是在现有目的手段关系中进行优化(Shane和Venkataraman,2000),是充分利用手段去达到目的(Kirzner,1973)。如,Casson(1982)认为“创业机会是一些新产品、新服务、新原料以及新的组织方法以高于他们生产成本被介绍和售卖的情形”。Eckhardt和Shane(2003)指出“创业机会是一种形势,在这种形势中新产品、新服务、新原料、新市场以及新的组织方法可以通过新的手段、目的或目的-手段关系被介绍”。类似地,Gaglio(2004)认为机会就是将创新性的(而不是模仿的)商品、服务或过程引入到一个行业或者经济市场的可能性。

与上述学者相区别,另一些学者则认为创业机会包括利润机会。如Singh(2001)认为“创业机会是一个可行的、追逐利润的、潜在的事业,或向市场提供一个创新的新产品或新服务,或改善一个现存的产品或服务,或在一个不饱和市场上模仿一个有利可图的产品或服务”。Smith等(2009)认为“创业机会是对市场的无效性进行开发的可行的追逐利润的情形,这种情形在非饱和市场上提供了创新的、改善的或模仿的产品、服务、原材料或组织方法”。

笔者认为,现实中的创业都是追逐利润的行为,因此创业机会的概念无需刻意强调“新”而排斥利润机会,与机会型创业相比,在生存型创业中尤其如此。因此,创业机会就是对产品市场或者要素市场的不完全性进行开发的可能性,以使创新、改善或模仿的产品、服务、原材料或组织方法在这些市场上得以被提供。

表1 创业机会和利润机会的对比

(二)创业机会的主观与客观

一些学者认为机会是主观的或者是社会建构的,而另一些学者则认为机会是客观的,对机会的感知是主观的 (Hayek,1937;McMullen等,2007)。他们强调创业机会(entrepreneurial opportunities)和商业创意(business ideas)不同,创业机会是客观的,商业创意是主观的。“创业机会是一种形式,在这种形式中可能以一种产生利润的方式重组资源。而商业创意是创业者关于怎样以一种允许追求这种机会的方式重组资源的一种解释”(Shane,2012)。类似地,Smith等(2009)认为,“创业机会是与可行的、追逐利润的市场无效性相关的一条信息或信息集”,由于信息是一个情境概念,外生于创业者但是可以被创业者所接近(Gielnik等,2012),所以这个概念强调了机会的客观性。

笔者认为,只有机会是客观的,才能将机会和个体相分离,才会有机会存在后续的机会识别与开发等创业行为,否则将出现机会识别和开发的自变量和因变量相混淆的情形。但应该指出的是,创业机会的开发过程离不开主观性的商业创意活动。

三、创业机会识别的概念界定与相关概念辨析

机会识别与机会评估、机会开发是存在着相互重叠(Ardichvili等,2003)的三个概念,经常相互混淆。这个混淆的原因主要是因为机会识别、评估和开发具有循环迭代性。在准备、孵化、洞见、评估、详述这些机会识别阶段之间具有递归性(Lumpkin和Lichtenstein,2005)。但是,我们应该看到在这三者之间是存在区别的。

1.机会识别与机会开发的区别。机会识别是早于机会开发的一个创业过程阶段(Tumasjan和Braun,2012),在机会识别阶段和机会开发阶段用到的认知过程存在区别(Grégoire和Shepherd,2012)。机会识别是一个始于创业者运用创造性过程产生商业创意(business idea)并随后付诸行动将其发展成一个可行的商业机会(business opportunity)的多阶段过程(Dimov,2007)。没有机会开发,机会识别不可能成为切实可行的商业。“机会开发是形成商业所必须的一个持续的积极主动的过程。与新产品开发不同,机会开发形成的是一个完整的商业,而新产品开发仅仅是形成一个新产品”(Ardichvili等,2003)。机会识别阶段如果识别出的机会数量较多,则有可能消耗掉机会开发阶段所需的资源,从而降低机会开发的绩效(Gielnik等,2012)。

2.机会识别与机会评估的区别。大多数机会识别的研究要么对机会识别和机会评估不做区分地研究机会过程,要么聚焦于机会评估阶段(Grégoire等,2010)。如Lumpkin和Lichtenstein(2005)认为机会评估是机会识别过程中形成阶段的一部分。然而笔者认为很多风险投资家和天使投资人在评估创业机会时,更多的是对创业者或创业团队的人力资本进行评估。而且对于一个还没有建立起来的市场机会而言,由于没有直接的历史数据,是很难评估其潜在的创业利润的(Singh,2001)。在所需认知技能上,发散式思维在机会识别阶段能发挥积极作用,而在机会评估阶段则有可能是聚敛式思维在发挥积极作用(Gielnik等,2012)。因此,笔者认为机会识别和机会评估是有区别的两个阶段,机会识别先于机会评估。

综上,虽然在机会识别、机会评估和机会开发之间存在循环性,但是三者之间有显著区别,应将之分别加以研究,而不是混为一谈。

四、创业机会识别研究的整合模型构建

(一)创业机会识别前因变量研究

影响创业机会识别的因素,既有创业者个体的因素,也有环境的因素。具体而言,个体因素包括先验知识、创业警觉性、学习、认知、创业经验、人力资本、性别等,环境因素包括机会类型。

1.先验知识。先验知识指的是个体的关于特定主题的与众不同的信息,可能是工作经验、教育或其他手段的结果(Shepherd和DeTienne,2005),Venkataraman(1997)称之为知识走廊(knowledge corridor)。先验知识和认知特点决定了一些人能发现别人发现不了的机会(Shane和Venkataraman,2000)。先验知识可以分为个人爱好领域的先验知识和行业经验领域的先验知识(Ardichvili等,2003)。行业领域的先验知识包括关于市场的先验知识,关于服务市场的方式的先验知识,关于顾客问题的先验知识。异质的先验知识使得即使面对同样一个技术变革,不同的创业者发现的机会也各不相同(Shane,2000)。并且先验知识也会在外来的动机(财务报酬)与机会识别之间起调节作用。如Shepherd和DeTienne(2005)通过实验方法得出个体关于顾客问题的先验知识越少,潜在的财务报酬对识别机会的激励作用就越大。而如果一个个体关于顾客问题的先验知识越多,越可能由于思维上的惯例(mental ruts)或者更加专注于完成一个特定任务本身,而导致潜在财务报酬对机会识别的激励作用降低,难以识别更多的创新性机会。但是他们的结论中指出,潜在的财务报酬越高,个体识别的机会数量越多,这些机会的创新性却并不一定更高,而个体关于顾客的先验知识水平越高,就越能识别出更多的更具创新性的机会。

2.创业警觉性。创业警觉性是当机会存在时能识别机会的一种独特的准备(Kaish和Gilad,1991),它和机会识别正相关。创业警觉性由创业者的社会网络、先验知识和个性特质所决定。社会网络的存在及利用将影响机会识别的成功。创业者的个人爱好领域和从事的行业领域如果能够交叉将增加机会识别的可能性。行业经验领域中的关于市场的先验知识、关于服务市场的方式的先验知识、关于顾客问题的先验知识与成功识别机会正相关,创业者具备与自我效能相关的乐观和创造性的个性特质将增加其创业警觉性(Ardichvili等,2003)。

3.学习。学习是一个创造知识的社会过程,这个过程的中心就是获得并转换经验(Kolb,1984)。不仅静态的知识不对称影响机会识别,而且动态的学习不对称也影响机会识别。学习不对称(learning asymmetries)是指个体获得和转换经验的方式不同,即学习方式不同(Corbett,2005)。Lumpkin和Lichtenstein(2005)认为,创业者或创业企业对组织学习实践的重视可以增加一个企业识别机会的可能性。具体而言,他把组织学习分为行为学习、认知学习和行动学习三种模式,把机会识别过程划分为发现阶段(包括准备、孵化、洞悉)和形成阶段(包括评估和详述)两个阶段。他们提出创业企业对认知学习越投入,则在机会识别过程中的发现阶段越有效率;创业企业对行为学习越投入,则在机会识别过程中的形成阶段越有效率。而行动学习创造了支持机会识别过程中的发现和形成阶段的开放式情境,对这两个阶段的效率都有促进作用。Corbett(2005)认为在机会识别的不同阶段有不同的学习模式与之最适合。具体地,收敛式学习最适合机会识别与开发的准备阶段,同化式学习最适合机会识别与开发的孵化阶段,离散式学习最适合机会识别与开发的评估阶段,适应式学习最适合机会识别与开发的详述阶段。Corbett(2007)指出学习过程会调节专业人力资本对机会识别的正向影响,即创业者的认知机制中存在学习不对称,“理解”的信息获取偏好和“外延”的信息转换方式相较于“捕捉”的信息获取偏好和“内涵”的信息转换方式更有利于机会识别。

4.认知因素。认知视角的机会识别研究认为信息和处理信息的认知能力都是机会识别所必需的(Mitchell等,2002和2007)。一些人比另一些人更可能发现机会是因为他们拥有其他人所缺乏的信息(Shane,2003)。由于个体收集和处理信息的方式不同,如认知图式、认知机制、认知结构等方面的区别,不同的人将发现不同的机会(Sarasvathy等,1998;张爱丽,2009)。Gaglio(2004)指出脑力模拟和反事实思维这两种认知启发方式将引导创业者的推理过程,驱动创业机会识别过程。具体而言,当遇到意外之事时,机会发现者比那些没发现机会的人更迅速地投入到反事实思维中,并产生更多的反设事实。在类型上,机会发现者更多进行的是阐述详尽的反事实思维,而非机会发现者更多进行的是自动的反事实思维。机会发现者产生改变因果顺序的反设事实,而非机会发现者产生的是基于同一个因果顺序的不同版本的反设事实。机会发现者与非机会发现者相比很少被固定框架所束缚。当产生不实际或者不可行的反事实思维时,机会发现者投入到陈述可行性的额外的反事实思维,而非机会发现者则完全拒绝。Vaghely和Julien(2010)指出,创业者是高水平的信息处理者,他们促进信息转换和交换,并沿着一个隐性的算法有效地处理和综合丰富信息。Tumasjan和Braun(2012)研究了焦点调整和自我效能对机会识别过程的影响。在创业机会识别的过程中,促进焦点和自我效能是互补的。一个低水平创造性自我效能和低水平创业自我效能的个体如果拥有高促进焦点,则能识别更多更具创新性的机会。创业者的促进焦点水平与机会识别(数量和创新性)正相关,而创业者的预防焦点水平与机会识别之间无显著性关系。Gielnik等(2012)认为商业创意的产生是机会识别的初始阶段,发散式思维对产生更多更具原创性的商业创意有直接影响,并通过产生原创的商业创意间接影响企业成长。信息多样性与发散式思维的相互作用使得在拥有多样信息的情况下,发散式思维对商业创意的产生在数量和原创性上有积极影响。而在约束信息的情况下,这种影响则不显著。产生的商业创意的原创性对企业成长有积极影响,而产生的商业创意的数量则与企业成长不相关。

5.创业经验。创业经验指的是个体在重复创业过程中所积累的知识,在实证研究中通常用个体是否第一次创业或者个体创建过的企业数量来计量。Baron和Ensley(2006)指出,在识别机会的过程中,创业者的认知框架在发挥着作用。新手创业者强调创意的新颖、独一无二和自己的直觉,而有经验的创业者相较于新手创业者所识别出的商业机会的原型界定更清晰,内容更丰富并更强调启动和运营一个新企业相关的因素和条件,特别是与财务回报有关的因素。通常,研究者认为创业经验和识别出的机会数量是正相关的(Gruber等,2008)。但有学者认为企业所有权经验和识别的机会数二者之间是一种倒U形关系。先前创业失败的经验与在给定时期内识别的机会数之间存在倒U形曲线,与最新开发的机会的创新性之间没有关系(Ucbasaran等,2009)。

6.人力资本。资源观视角的机会识别研究认为,企业的持续竞争优势是由企业的独特的、有价值的、难以模仿的资源决定的(Barney,1986),机会识别是资源和绩效之间连接的一个重要因素(Gruber等,2012),而这种资源主要体现为人力资本。Gruber等(2012)指出教育层次越多样化,则识别的市场机会就越多。管理经验和创业经验对机会识别都有促进作用,能增加识别出的市场机会的数量,而营销经验和技术经验则对机会识别起阻碍作用,减少识别出的市场机会的数量。由专家和创业通才组成的创业团队要比由专家和管理通才组成的创业团队能识别出更多的机会。

7.网络视角。网络视角对机会识别的研究主要考察创业者或者创业企业的强关系、弱关系、正式关系、非正式关系、网络规模、网络强度等对机会识别的影响。如Ozgen和Baron(2007)发现指导者、专业论坛和非正式行业网络这三种机会相关信息的社会来源对机会识别有正向影响,但是和亲密朋友及家庭成员之间的社会关系却并不能促进个体识别机会。模式强度在指导者、专业论坛和机会识别之间起着中介作用,而自我效能在非正式网络和机会识别之间起着中介作用,并且模式强度对自我效能有正向影响。Kontinen和Ojala(2011)指出,社会网络中新建立的正式关系要比已经存在的非正式关系和家庭关系对机会识别有更大的促进作用,警觉性比能动性对机会识别更有影响。而中小家族企业的小规模和管理团队的灵活性能增加对机会的警觉性。先验知识与中小家族企业的国际机会识别无直接关系。贸易展览是中小家族企业国际机会识别的主要途径。Bhagavatula等(2010)研究发现创业者社会网络中的结构洞数量对创业者机会识别有正向影响,但对创业者获取资源的能力有负向影响。然而Ma等(2011)认为在不同的国家文化中,社会网络与机会识别之间的关系是不同的。在个人主义文化的国家里,弱联系和机会识别正相关,结构洞(桥关系)对机会识别有正向影响,但在集体主义文化的国家里却不是这样,强关系和机会识别正相关,强的桥关系与机会识别正相关,而弱的桥关系与机会识别负相关。他还指出应该对从弱联系中得来的信息进行仔细的评估。

8.机会类型。机会观认为创业是机会和个体的联系(Shane,2003),不仅个体能影响机会识别,机会的类型也会影响机会识别。Smith等(2009)按照机会内隐程度的差异将创业机会分为编码型机会(codified opportunity)和内隐性机会(tacit opportunity),将机会识别的方式分为基于信息经济学的系统搜寻和基于奥地利经济学的发现过程,指出内隐性机会要么通过发现过程被识别,要么被完全忽略,难以通过系统搜寻来识别,而编码型机会则是通过系统搜寻识别,并且机会的内隐性程度越高,先验知识在机会识别的过程中发挥的作用越大。Grégoire和Shepherd(2012)建立了一个机会识别的认知模型。结果表明:技术-市场组合的表面相似性越高,结构相似性越高,则认为技术和市场的结合是一种机会的信念就会更积极。表面相似性和结构相似性都高的技术-市场组合比表面相似性低而结构相似性高的技术-市场组合令创业者产生更强的机会信念。创业者的创业意图越强,则技术-市场组合的结构相似性对机会信念的影响越积极。而创业者的关于技术的先验知识能够调节技术-市场组合的结构相似性对机会信念的影响。

除了上述这些不同视角的研究,还有人从性别这种人口统计学因素着手来研究机会识别。如DeTienne和Chandler(2007)得出男女拥有不同类型的人力资本,并利用不同类型的人力资本去识别机会。尽管男女识别创业机会的过程不同,但是他们所识别出的机会的创新度却没有差异。

(二)创业机会识别内在机理研究

关于创业机会识别的内在机理的研究可以分为两大类:机会发现视角和机会创造视角(Vaghely和Julien,2010;Grégoire等,2010;Alvarez等,2013),前者识别的机会由对现存市场的外生冲击所形成,后者识别的机会由创业者的行动内生所创造(Alvarez等,2013),分别基于认知心理学和社会建构主义(Vaghely和Julien,2010)。学者们对于机会是被识别还是被创造的至今也没有达成一致(DeTienne和Chandler,2007)。

1.机会发现视角。机会发现视角具备这些特点:机会是客观的,创业者和非创业者之间的差异导致了创业者识别并开发机会。创业者基于机会成本进行决策,先前的行业经验使创业者可以更有效地开发机会(Alvarez等,2013)。从这个视角对创业机会识别进行的界定强调对已存在信息的搜寻,所识别出的机会是不需要新信息和很少创新的柯兹纳型机会(Shane,2003)。Ardichvili等(2003)认为机会识别包括三个过程:“(1)感知到市场需求或未被充分利用的资源;(2)认出或发现一个在特定市场需求和特定资源之间的匹配;(3)创造一个在此之前相互分离的需求和资源间的匹配,并形成一个商业概念。即感知、发现和创造”。Richard(2000)认为机会识别是一种在环境中搜寻未能满足的需求的态度。Baron(2006)认为机会识别是一个认知过程,个体通过这个过程努力地在技术、人口特征、市场、政府政策等变化、事件和趋势之间连线以产生新产品或新服务的创意。这种机会发现可以分为积极搜寻和偶然发现(Ardichvili等,2003)。如Shane(2000)认为创业者在识别机会的过程中并不需要系统搜寻,而是“通过识别出通过其他手段碰巧接收到的信息的价值来发现这些机会”。

2.机会创造视角。机会创造视角认为机会识别是一个创造的想象过程 (Ward,2004)。这个视角具备这些特点:机会是创造的,创业者创造机会的过程导致了创业者和非创业者之间的差异。创业者基于他们可以承担的损失进行决策。先前的行业经验由于能力陷阱(competency traps)减少了创业者创造新机会的能力(Alvarez等,2013)。这个视角所识别的机会是需要新信息和创新的熊彼特型机会(Shane,2003)。Zahra等 (2005)认为机会识别是一个迭代的过程,创业者通过这个过程基于直觉、正式的和非正式的反馈以及错误的结果几次修正他或她的概念,理性和非理性并存。

3.机会发现和机会创造综合的视角。Grégoire等(2010)避开了机会是主观还是客观的争论,将研究建立在“机会产生于变化”的概念上,认为创业机会识别过程是“了解变化的信号以形成专注于这种变化所创生的一系列行动是否能导致净收益的信念的努力。识别的结果是形成机会是否存在(愿意且能够)的信念。”DeTienne和Chandler(2007)认为机会识别应该是机会发现(recognition)和机会创造(creation)的综合,识别的对象既包括已经存在于环境中的机会也包括被创业者所创造的机会。Vaghely和Julien(2010)提出因为创业者能够在需要利用公式的算法式信息处理和需要利用试错的启发式信息处理这两种信息处理模式之间轻松转换,所以创业者将机会识别和机会创生结合到机会构建过程中。

(三)创业机会识别结果变量研究

1.关于创业机会识别的测量。机会识别研究中的一个核心问题是如何测量机会并据此进行实证检验(Shepherd和DeTienne,2005)。这方面学者们用过的指标有“识别出的机会的数量”、“识别出的机会的种类”、“识别出的新企业创意的数量”、“一个现存企业过去五年内追求的主要的新事业的数量”、“识别出的机会的创新性”、“机会信念”等。有的学者只用一个指标来测量,如Corbett(2007)、Ucbasaran等(2009)、Gruber等(2012)都用机会识别的数目来测量机会识别。Grégoire和Shepherd(2012)用机会信念来测量创业者是否认为某一目的手段链是机会。还有的学者用若干指标的组合,如DeTienne和Chandler(2007)用三个概念测量机会识别,分别是识别出的机会数量、识别出的机会的创新水平、识别机会的顺序。Shepherd和DeTienne(2005)用了两个指标:识别出的机会数量和识别出的机会的创新性。Richard(2000)分别从行为、情感和认知的三个维度各自用两个问题开发了一个机会识别的子量表(Opportunity Recognition Scale,EOR subscale)。Ozgen和Baron(2007)、Ma等(2011)都用了三个项目来测量机会识别,分别是“(1)在日常活动中,我能看到潜在的新企业的创意(例如,关于新产品、新市场、组织企业的新方式);(2)我对新企业机会特别警觉和敏感;(3)看见潜在的新企业机会对我而言不是非常自然的”。这些项目关注的是识别机会的能力和当机会存在时对机会的警觉性。Bhagavatula等(2010)用产品的价格作为印度的手摇纺织机产业中的机会识别的重要指标,分别用“最流行的产品的价格、最流行的产品的价格范围、基于商业信用的顾客的数量”来测量机会识别。

2.关于创业机会识别和企业绩效之间关系的研究。根据资源观的观点,识别出的商业机会将对企业绩效产生促进作用,然而目前对机会识别与企业绩效之间关系的研究甚少。Gruber等(2008)认为市场机会选择集使得连续创业者可以获得更高绩效,并且在进入市场前识别出的市场机会的数量和新企业绩效非线性相关且边际效益递减。Gielnik等(2012)指出产生的商业创意的原创性对企业成长有积极影响,而产生的商业创意的数量则与企业成长不相关。

(四)创业机会识别研究整合模型构建

基于上述文献分析,笔者构建了一个创业机会识别研究整合模型,如图1所示。机会识别的影响因素可以划分为个体因素和环境因素。根据机会创造的观点,这些个体因素不仅会影响到机会识别,也会被机会识别所影响,二者之间有循环迭代的可能。机会识别的结果可以从个体层面和企业层面分别加以研究。机会的数量、机会的质量既可以是个体层面的因素,也可以是企业层面的因素。

图1 创业机会识别研究整合模型

五、未来研究展望

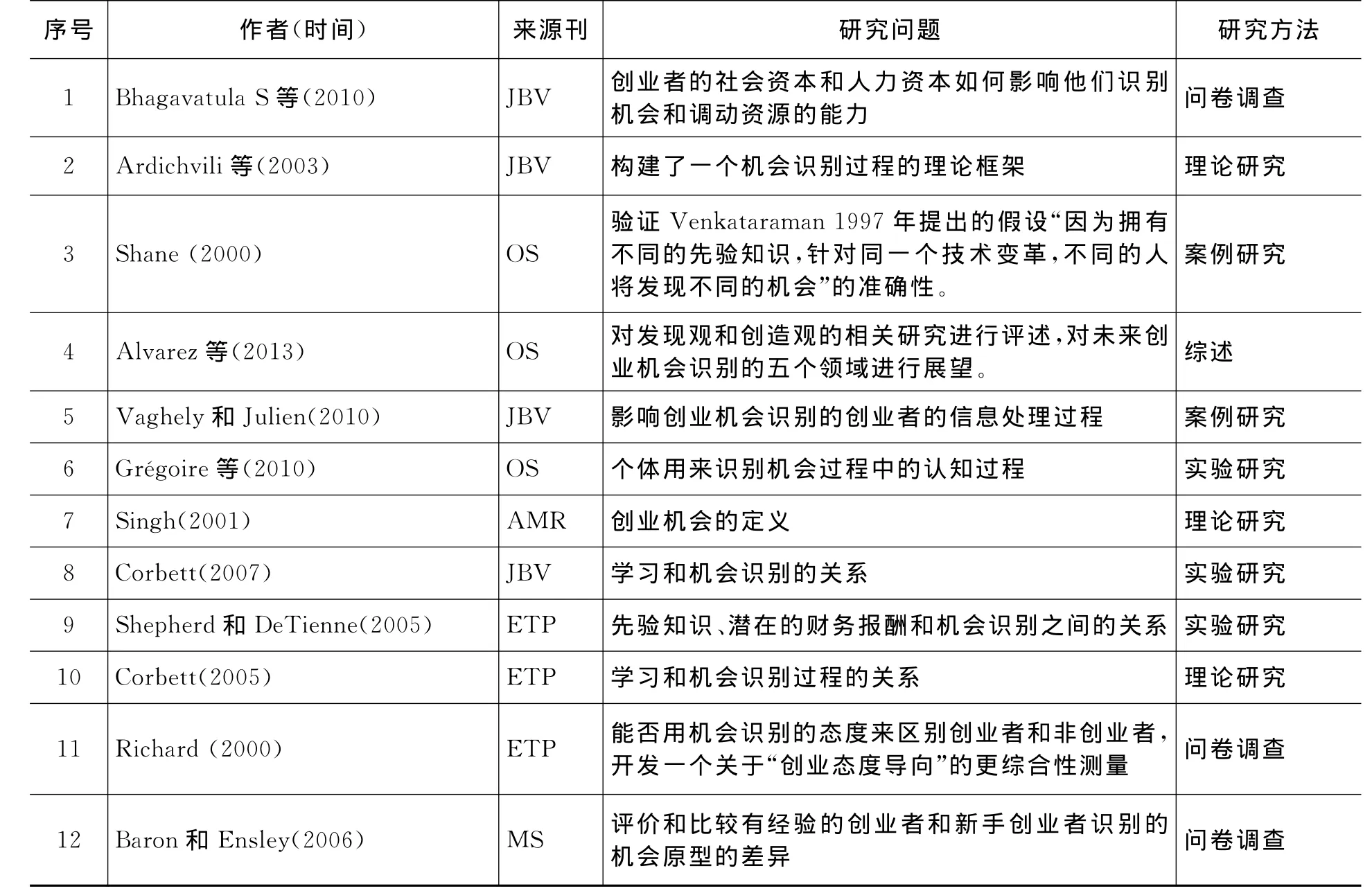

这篇文章的样本文献来自于国际顶级管理学期刊和创业专业期刊,因此,相关文献具有权威性和代表性。以此综述为基础,关于创业机会识别的未来研究可以在以下两个方面进一步深入:

(一)研究内容

目前的相关研究中关于机会识别的研究更多的是集中在创业机会识别的过程研究,创业机会识别的影响因素与创业机会识别的结果之间的研究。关于机会识别的影响因素、机会识别的过程和机会识别的结果相结合的研究,关于机会识别结果对机会开发的影响研究几乎没有。关于机会识别的结果对企业绩效的影响研究也很少,并且更多的是集中在个体层面的研究。笔者认为可以通过图1所示的框架将这几个部分结合起来进行研究,并且应拓宽至团队层面和企业层面,以期相关的研究不仅停留在探讨因果层面,也要探讨其内在的机理。

(二)研究方法

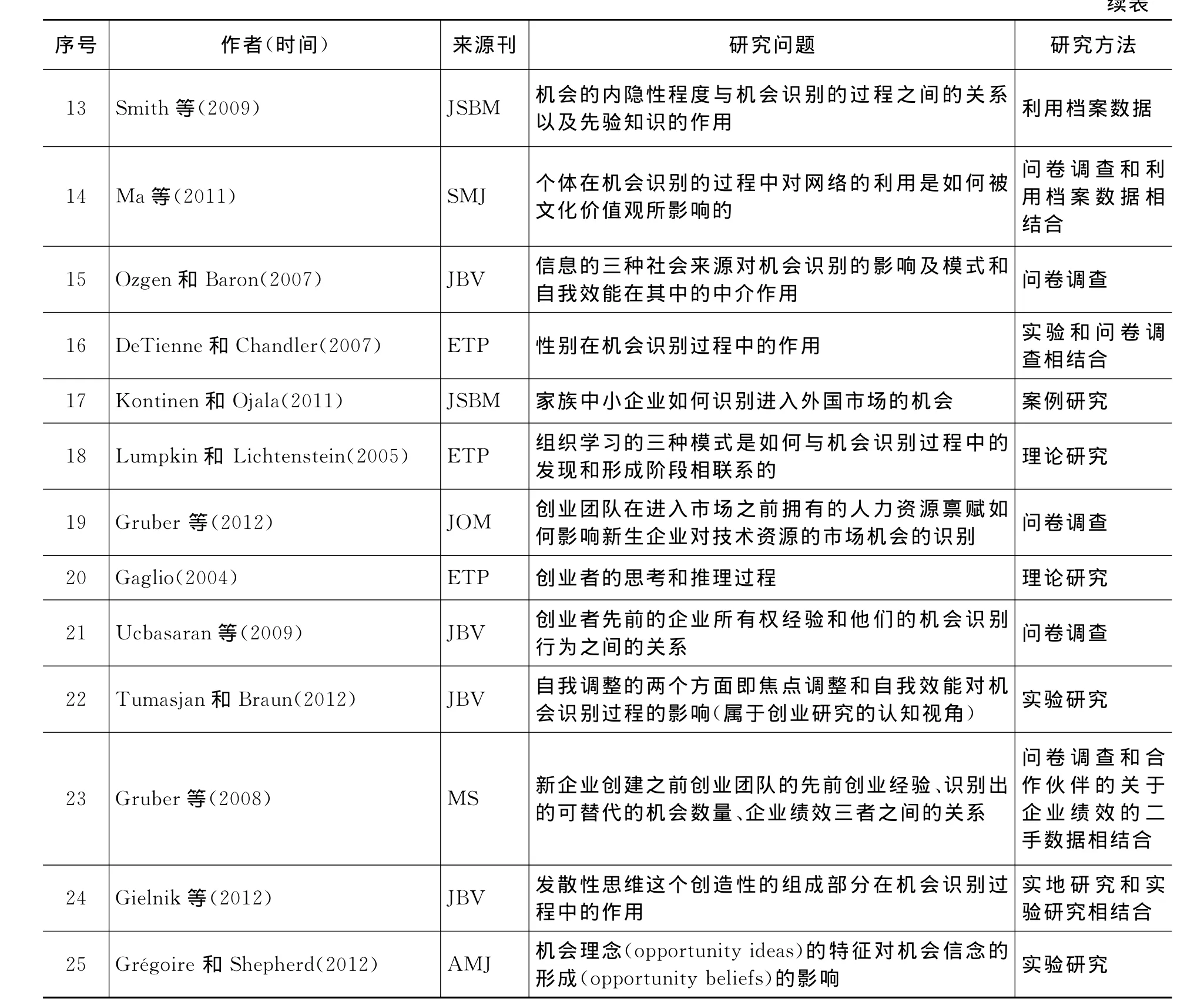

在笔者检索到的25篇文献①中有9篇问卷调查,6篇理论研究,3篇案例分析,6篇实验研究,1篇利用档案数据分析。可以看出在目前的相关研究中,大多数的学者采用问卷调查的方式搜集资料,而在2011年后可以发现实验研究的方法开始增加,数量上超过了其他几种方法。有些学者认为使用调查研究、回溯性的案例研究或档案数据分析等依靠回忆和历史追溯程序的研究方法来进行随时间推移的创业实证研究会有很多回溯性和自陈式等偏见(Singh,2001;Gaglio and Katz,2001),因此倡导定性方法、纵向研究和允许研究者控制外生变量并且聚焦于机会识别的实验或模拟等需要个体进行思考的方法(Gaglio和Katz,2001;Eckhardt和Shane,2003;Shepherd和 DeTienne,2005)。而另一些学者认为实际体验了机会识别过程的创业者作为回答者能够对他们自己的活动给予合理的、准确的评估(Ozgen和Baron,2007)。管理者和首席执行官对自己公司绩效的估计有聚合效度和结构效度,运用绩效的主观测量并不会导致错误的结论(Wall等,2004)。并且,为了避免回溯性偏见,可以在调查中问最基本的问题而不问精细化的问题,用定量的可以验证的硬数据而不用感知数据,事先进行探索性研究和预备调查,并且对了解创业者并熟悉其实际识别机会的人进行交叉验证(Ozgen和Baron,2007;Gruber等,2012)。笔者认为虽然用实验或准实验的方法收集的数据体现了机会识别的未来属性,但是由于实验设计的方法在外部效度上受质疑,因此研究者可以针对这些采用实验设计方法的研究结论,在其他的情境中采用调查研究或者能够解释因果关系并且能够运用复制逻辑的多案例研究方法(Eisenhardt,1989;Yin,1994;Brown和Eisenhardt,1997)进行进一步的验证。

表3 文献来源表

资料来源:根据相关文献整理。

注释:

①本文参照Busenitz等(2003)的标准选择了国际主流管理期刊(AMR、AMJ、SMJ、JOM、OS、MS、ASQ)和国际顶级创业领域专业期刊(JBV、ETP、JSBM)作为分析的刊物。以“opportunity”且“recognition”、“opportunity”且“identification”、“opportunity”且“discovery”作为检索词利用EBSCOHost Business Source Premier商业数据库在选定期刊的标题范围内进行检索,检索到相关英文文献25篇,构成笔者分析的对象。其中有2篇是在2000年完成的,案例研究1篇,问卷调查1篇。有16篇是在2001~2010年间完成的,档案数据分析1篇,问卷调查6篇,理论研究5篇,案例研究1篇,实验研究3篇;有7篇是在2011~2013年间完成的,问卷调查2篇,案例研究1篇,实验研究3篇,综述1篇。

[1]Alvarez S A,Barney J B,Anderson P.Forming and exploiting opportunities:The implications of discovery and creation processes for entrepreneurial and organizational research[J].Organization Science,2013,24(1):301-317.

[2]Ardichvili A,Cardozo R,Ray S.A theory of entrepreneurial opportunity identification and development[J].Journal of Business Venturing,2003(18):105-123.

[3]Baron R A,Ensley M D.Opportunity recognition as the detection of meaningful patterns:Evidence from comparisons of novice and experienced entrepreneurs[J].Management Science,2006,52(9):1331-1344.

[4]Bhagavatula S,Elfring T ,van Tilburg A.How social and human capital influence opportunity recognition and resource mobilization in India’s handloom industry.[J].Journal of Business Venturing,2010,25(3):245-260.

[5]Corbett A C.Experiential learning within the process of opportunity identification and exploitation[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005 ,29(4):473-491.

[6]Corbett A C.Learning asymmetries and the discovery of entrepreneurial opportunities[J].Journal of Business Venturing,2007,22:97-118.

[7]DeTienne D R,Chandler G N.The role of gender in opportunity identification[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2007,31(3):365-386.

[8]Eckhardt J T and Shane SA.Opportunities and Entrepreneurship[J].Journal of Management,2003,29(3):333-349.

[9]Gaglio CM.The role of mental simulations and counterfactual thinking in the opportunity identification process[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2004,28(6):533-552.

[10]Gielnik M M,Frese M,Graf J M,Kampschulte A.Creativity in the opportunity identification process and the moderating effect of diversity of information[J].Journal of Business Venturing,2012,27(5):559-576.

[11]Grégoire D A,Barr P S,Shepherd D A.Cognitive processes of opportunity recognition:The role of structural alignment[J].Organization Science,2010,21(2):413-431.

[12]Grégoire D A,Shepherd D A.Technology-market combinations and the identification of entrepreneurial opportunities:An investigation of the opportunity-individual nexus[J].Academy of Management Journal,2012,55(4):753-785.

[13]Gruber M,MacMillan I C,Thompson J D.Look before you leap:Market opportunity identification in emerging technology firms[J].Management Science,2008,54(9):1652-1665.

[14]Gruber M,MacMillan I C,Thompson J D.From minds to markets:How human capital endowments shape market opportunity identification of Technology Start-Ups[J].Journal of Management,2012,38(5):1421-1449.

[15]Kontinen T,Ojala A.International opportunity recognition among small and medium-sized family firms[J].Journal of Small Business Management,2011,49(3):490-514.

[16]Lumpkin GT,Lichtenstein B B.The role of organizational learning in the opportunity-recognition process[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,29(4):451-472.

[17]Ma R,Huang Y C,Shenkar O.Social networks and opportunity recognition:A cultural comparison between Taiwan and the United States[J].Strategic Management Journal,2011,32(11):1183-1205.

[18]Ozgen E,Baron R A.Social sources of information in opportunity recognition:Effects of mentors,industry networks,and professional forums[J].Journal of Business Venturing,2007,22(2):174-192.

[19]Richard LMC,Subodh B,Pam B.Opportunity recognition:An exploratory investigation of a component of the entrepreneurial process in the context of the health care industry[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2000,25(2):81-94.

[20]Shane S and Venkataraman S.The promise of entrepreneurship as a field of research[J].Academy of Management Review,2000,25(1):217-226.

[21]Shane S.Reflections on the 2010AMR Decade award:delivering on the promise of entrepreneurship as a field of research[J].Academy of Management Review,2012,37(1):10-20.

[22]Shane S.Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities[J].Organization science,2000,11(4):448-469.

[23]Shane S.A general theory of entrepreneurship:The indi vidual-opportunity nexus[M].Aldershot,U K:Edward Elgar,2003.

[24]Shepherd D A ,DeTienne D R.Prior knowledge,potential financial reward,and opportunity identification[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005 ,29(1):91-112.

[25]Singh R P.A Comment on developing the field of entrepreneurship through the study of opportunity recognition and exploitation[J].Academy of Management Review,2001,26(1):10-12.

[26]Smith B R,Matthews CH,Schenkel M T.Differences in entrepreneurial opportunities:The role of tacitness and codification in opportunity identification[J].Journal of Small Business Management,2009,47(1):38-57.

[27]Tumasjan A,Braun R.In the eye of the beholder:How regulatory focus and self-efficacy interact in influencing opportunity recognition[J].Journal of Business Venturing,2012,27(6):622-636.

[28]Ucbasaran D,Westhead P,Wright M.The extent and nature of opportunity identification by experienced entrepreneurs[J].Journal of Business Venturing,2009,24(2):99-115.

[29]Vaghely I P,Julien P A.Are opportunities recognized or constructed?An information perspective on entrepreneurial opportunity identification[J].Journal of Business Venturing,2010,25:73-86.

[30]Venkataraman S.The distinctive domain of entrepreneurship research:An editor’s perspective[A].Katz J and R Brockhaus(Eds.).Advances in entrepreneurship,firm emergence,and growth[C].Greenwich,CT:JAI Press,1997,3:119-138.