小儿紫癜性肾炎45例疗效分析

郑晓蓉

小儿紫癜性肾炎45例疗效分析

郑晓蓉

目的 总结分析小儿紫癜性肾炎的疗效。方法 收集紫癜性肾炎的小儿患者共45例, 根据不同患者的临床进行分型, 并给予相应的西药治疗并总结分析。结果 经过系统治疗, 45例小儿紫癜性肾炎中, 总有效率为93.3%。结论 系统治疗方法对于小儿紫癜性肾炎的效果肯定, 可推广使用。

紫癜性肾炎;疗效分析

紫癜性肾炎是由于过敏性紫癜引起的肾损害。多见于小儿患者, 年龄在2~11岁儿童高发。小儿紫癜性肾炎患者的症状主要表现为关节肿胀、疼痛, 尿中潜血阳性及尿蛋白等。也有患者伴发皮肤异常, 或者无任何症状[1]。

目前对于紫癜性肾炎的发病机制尚未完全明确。有研究表明其发病与遗传、免疫、感染等因素均相关。现代医学中,治疗紫癜性肾炎的方法比较杂乱, 中医、西医、中西医结合方法治疗无明确的适应证和禁忌证。作者对45例小儿紫癜性肾炎患者进行分型后应用系统性治疗, 取得了较好的效果。

1 资料与方法

1.1一般资料 本院2008年10月~2013年10月收治入院的小儿紫癜性肾炎患者, 共45例。年龄在3~8岁之间, 男27例, 女18例, 各个患者在年龄、病情程度方面差异无统计学意义(P>0.05)。

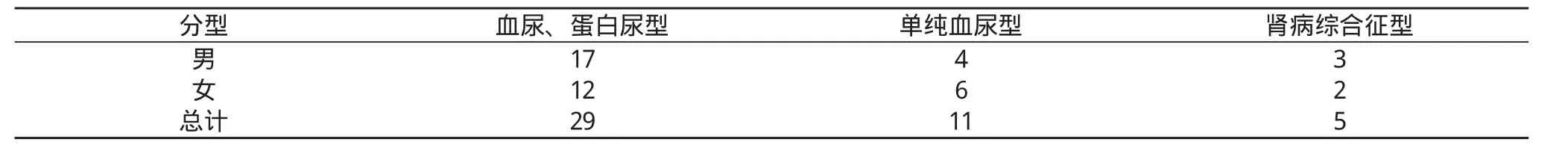

1.2临床分型 根据患者的临床症状、体征及相关的实验室检查, 对患者进行临床分型。分型结果见表1。

1.3治疗方法 所有入组患者均给予常规的肾脏病科护理常规。治疗中均给予对症治疗, 维持患者生命体征平稳, 保证患者水、电解质平衡。不同临床分型患者采用针对性的治疗方法, 具体如下:①血尿、蛋白尿型:此型患者多表现为血尿和蛋白尿。尿常规高倍镜视野下可见红细胞, 尿蛋白定性为阳性。治疗方法采用:雷公藤多甙口服片剂, 1.5 mg/(kg·d),持续口服2~3个月。皮下注射肝素10 μg/(kg·d)。若患者尿中蛋白定量较高, 或蛋白尿持续时间较长, 可适当加用小剂量激素治疗。②单纯血尿型:此型患者大多仅表现为尿常规检查中镜下血尿。应注意此型患者可常见泌尿系统感染, 在治疗中可经验性加用抗感染药物治疗。治疗方法:与血尿、蛋白尿型相似, 应用雷公藤多甙和肝素治疗, 必要时加用抗生素预防感染。肝素120~150 μg/kg, 静脉点滴。1次/d, 连用5 d或肝素每次10 μg/kg, 皮下肌注, 2次/d, 连用7 d, 或用低分子肝素较为安全, 每次60~80 μ/kg皮下肌注, 1~2次/d, 连用7~14 d。③肾病综合征型:此型患者病情多较上述两种类型严重。患者多有大量蛋白尿及血尿。急性期可用大剂量激素冲击疗法, 如应用甲强龙15~30 mg/(kg·d)+0.9%NS 250 ml静脉滴入;激素冲击2周后可缓慢减量, 至口服维持剂量。免疫抑制剂的选择较多, 一般可选用环磷酰胺冲击治疗。具体方法是:8~12 mg/(kg·d), 静脉滴注, 1次/月[2]。6个月减量至每3个月1次, 总剂量<150 mg/kg。同时可加用血管紧张素系统抑制剂如ACEI或ARB类药物保护肾脏功能。其余抗凝药物使用可参考其他两种类型。

1.4疗效判定标准 根据患者临床症状、体征及实验室检查结果变化情况, 将治疗效果分为治愈、显效、有效、无效,具体见表2。

2 结果

经过数据统计分析, 治疗后总有效率为93.3%, 其中治愈7例, 显效30例, 有效5例, 详细情况见表3。

表1临床分型结果(n)

表2临床效果判定标准

表3总有效率统计[n(%), %]

3 讨论

紫癜性肾炎是小儿常见病, 其发病机制尚不十分清楚。有研究表明, 紫癜性肾炎是过敏性紫癜的肾脏损害, 由于机体对某些微生物或者致敏源发生变态反应, 导致机体自身免疫反应过强产生的损害。

小儿紫癜性肾炎病情较重, 应尽早明确诊断及治疗。若发现不明原因的小儿血尿、蛋白尿患者, 为明确病情, 应尽早进行B超下肾脏穿刺取病理组织检查。在明确诊断后, 根据患者的症状及病理损害对其分型。不同分型采用个体化、针对性的治疗方法, 能够尽早的改善患者的改善患者症状,阻滞病情恶化。

作者使用的系统治疗方法, 对45例患者的临床效果进行分析, 取得了较满意的效果。总之, 治疗小儿紫癜性肾炎的效果肯定, 可推广使用。

[1] 孟宪涛.儿童紫癜性肾炎的临床诊疗.中外医疗, 2009, 28(18): 34.

[2] 吴铭辉.糖皮质激素、免疫抑制剂治疗小儿紫癜性肾炎.中国实用医刊, 2010,1(9):52.

[3] 李艳华.小儿紫癜性肾炎91例临床疗效分析.中国医药指南, 2011, 9(29):108-109.

628003 四川省广元市利州区中医医院