滁州区域经济实力比较研究

——基于第二次全国经济普查的实证分析

朱方霞,陈华友

经济普查资料的开发应用是整个经济普查工作的重要环节,是展示经济普查成果、发挥经济普查资料社会价值的最重要的形式之一,也是经济普查后期的核心工作,其开发应用程度的高低也是衡量经济普查工作是否圆满成功的重要标志。经济普查资料的开发应用不仅仅是统计部门的重要工作,也是具有开发应用能力的政府部门、大专院校、研究机构、专家学者等应尽的责任。目前关于经济普查资料的开发应用的文献已有不少[1-8],而且随着经济的发展,经济普查资料的开发和应用会越来越显著。目前,滁州地区经济普查资料的开发利用非常有限,仅仅依靠统计部门通过发布经济普查公报、开展经济普查资料简明分析、编辑出版《经济普查年鉴》等方式是无法充分展示并应用经济普查资料的,因此有必要对滁州经济普查资料进行进一步的开发和应用。本文的研究就是滁州地区第二次全国经济普查资料的开发和应用的一部分。本文基于第二次全国经济普查资料中2008年滁州地区各县市区的社会经济主要指标[9],借助于SPSS统计分析软件,利用因子分析和聚类分析对滁州区域经济实力进行了比较研究,得出了2008年滁州区域经济的因子排序和综合排序,并对结果进行了分析,希望能为有关部门制定方针政策提供依据。

1 滁州区域经济实力比较

根据第二次全国经济普查资料2008年滁州地区各县市区的社会经济主要指标,我们初选了总人口(单位:万人)、地区生产总值(单位:万元)、第一产业(单位:万元)、第二产业(单位:万元)、工业(单位:万元)、第三产业(单位:万元)、财政收入(单位:万元)、固定资产投资额(单位:万元)、社会消费品零售总额(单位:亿元)、农林牧渔业总产值(单位:万元)、粮食(单位:吨)、规模工业企业个数(单位:个)、规模工业总产值(单位:万元)、规模工业(单位:万元)等14个社会经济主要指标作为滁州地区各县市区经济实力比较的主要依据。由于所选变量间信息存在着高度重叠和高度相关性,比如地区生产总值与第一产业、第二产业和第三产业之间存在着明显的线性相关性,因为地区生产总值是第一产业、第二产业和第三产业之和;再如工业和第二产业之间存在着明显的线性相关性,因为工业是第二产业的重要组成部分。如果直接对这些指标数据进行比较,必将导致分析结果的不可靠。为此我们首先采用因子分析法对这些指标进行处理,从中综合成较少的几个综合指标即因子,这些因子之间的线性关系不显著,而且可以解释原有变量的绝大部分信息,通过对这些因子进行比较分析,可以达到分析主要指标的目的。

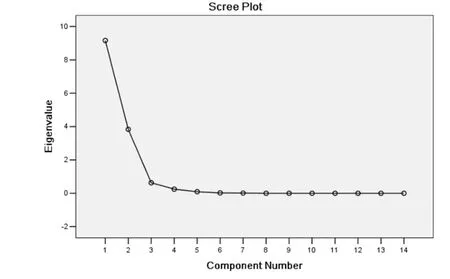

下面的图表是采用SPSS软件对2008年滁州地区各县市区的社会经济主要指标进行因子分析和聚类分析的结果。图1是特征值个数与特征值的碎石图,从该图可以看出:第一个因子的特征值很高,对解释原有变量的贡献最大;第4个以后的因子特征值都较小,对解释原有变量的贡献很小,因此提取3个因子较合适。

图1 因子的碎石图

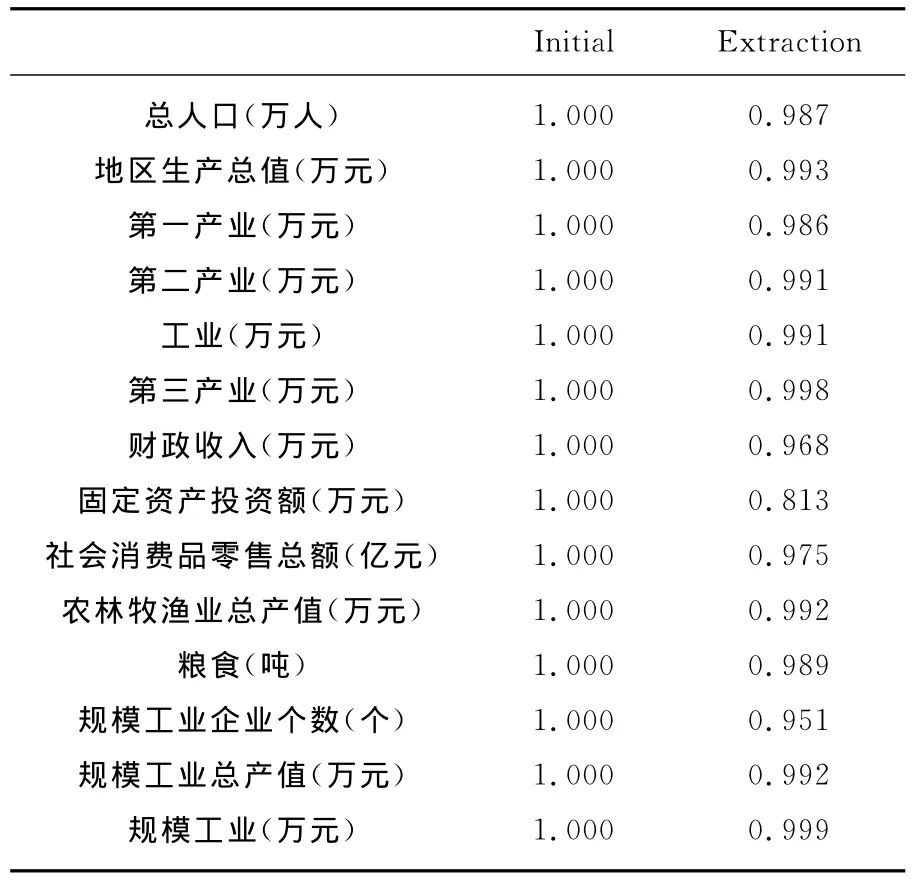

表1是所有变量的共同度数据。共同度是衡量因子分析效果的重要指标,若大多数原有变量的变量共同度均较高(如高于0.8),则说明提取的因子能够反映原有变量的大部分信息,仅有较少的信息丢失,因子分析的效果较好。表1的第一列数据是因子分析初始解下的变量共同度,变量的共同度都为1,它表明:若对原有14个变量采用主成分分析法提取所有特征值,则原有变量的所有方差都可被解释。但这样没有达到因子分析的因子个数远小于原有变量个数的目的。第二列数据是采用主成分分析法按提取3个因子的标准所得到的变量共同度。由第二列数据可知,此时的所有变量共同度都较高,各个变量的信息丢失都较少,信息丢失最多的变量是固定资产,信息丢失仅为18.7%,由此可见,本次因子提取的总体效果很理想。

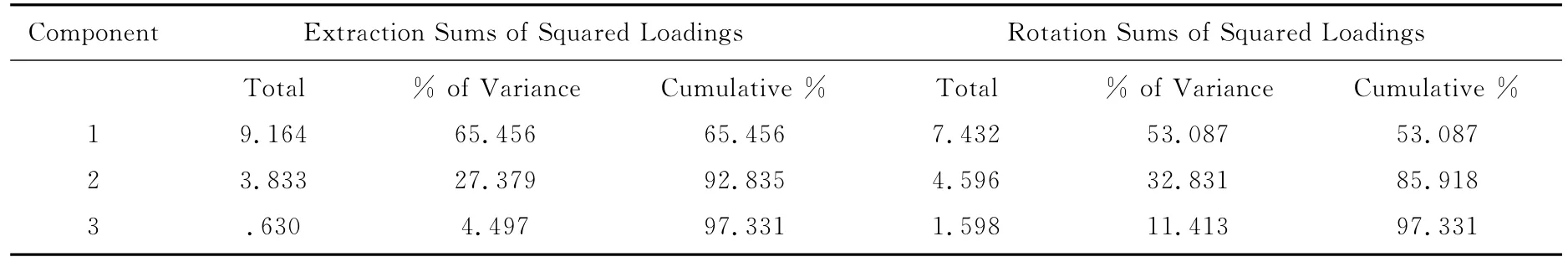

表2是因子解释原有变量总方差的情况,其中第一列数据是因子编号;由第二列~第四列数据可知,前三个因子的特征值分别为9.164、3.833和0.630,解释原有14个变量总方差分别为65.456、27.379和4.497。前三个因子共解释了原有变量总方差的97.331%。第五列~第七列数据描述了最终因子解的情况,由数据可知,因子旋转后,所提出的三个因子总的累计方差贡献率没有改变,仍为97.331%,但却重新分配了各因子解释原有变量的方差,改变了各因子的方差贡献。方差贡献由原来的65.456、27.379和4.497变为旋转后的53.087、32.831和11.413,使得因子更易于解释,这一点从表3可以得到印证。

表1 因子分析中的变量共同度

表2 前三个因子解释原有变量总方差的情况

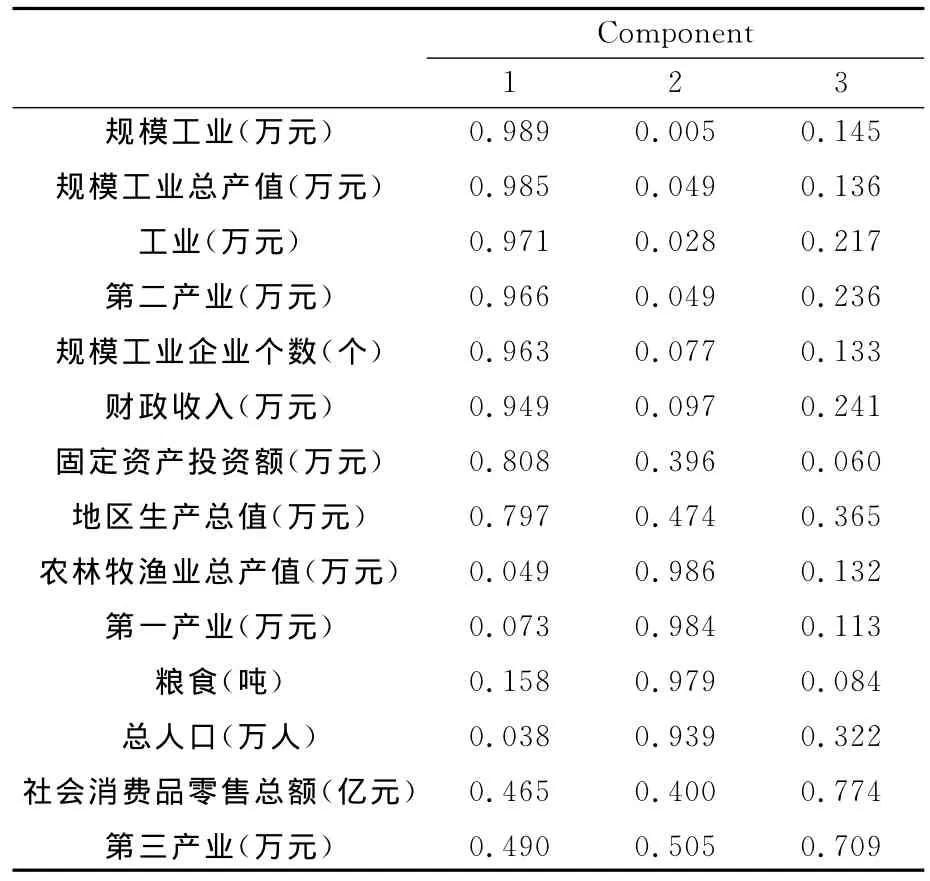

表3是采用方差极大法对因子载荷矩阵实行正交旋转所得到的旋转后的因子载荷矩阵,该矩阵是按第一因子载荷降序的顺序输出的。由表3可知:规模工业、规模工业总产值、工业、第二产业、规模工业企业个数、财政收入、固定资产投资额、地区生产总值在第1个因子上有较高的载荷,第1个因子主要包含了这几个变量的信息,这几个变量都是与第二产业相关的变量,因此第1因子主要解释了第二产业的相关情况;农林牧渔业总产值、第一产业、粮食、总人口在第2个因子上有较高的载荷,第2个因子主要解释了与第一产业相关的指标及总人口情况;社会消费品零售总额、第三产业在第3个因子上有较高的载荷,第3个因子主要解释了第三产业的相关情况。因此本因子分析的各因子的命名解释性很清楚。

表3 旋转后的因子载荷矩阵

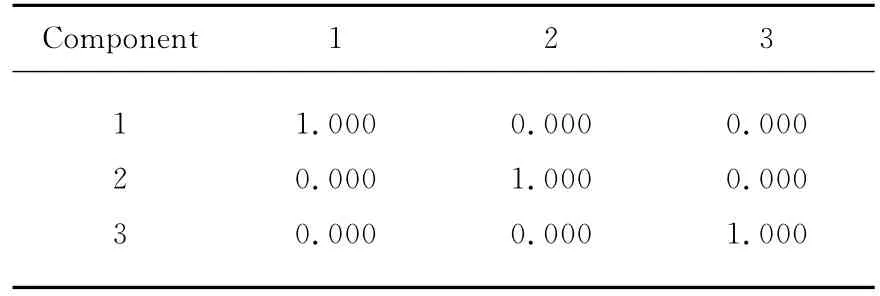

表4是因子协方差矩阵。由表4可以看出,因子分析所提取的三个因子之间是没有线性相关性的,这一点也是因子分析所要达到的目标之一。

表4 因子协方差矩阵

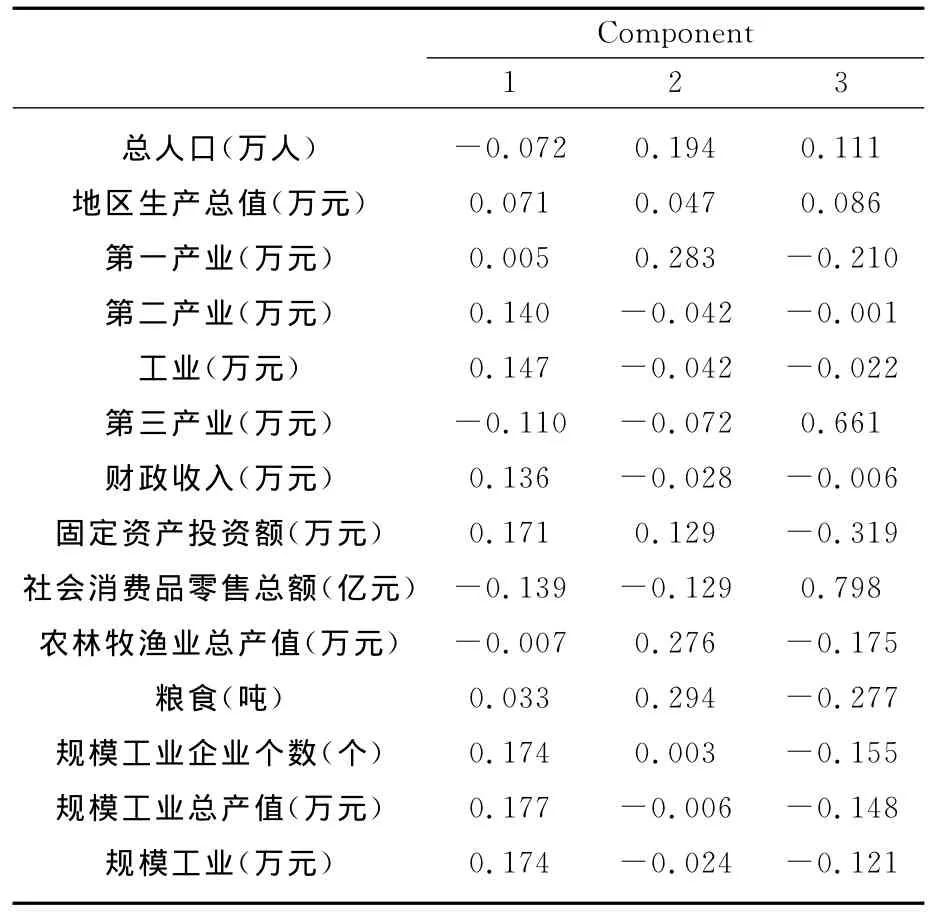

表5是采用回归法估计出的因子得分系数,

表5 因子得分系数矩阵

由表5中的因子得分系数可写出因子得分函数:

F1=-0.072总人口+0.071地区生产总值+0.005第一产业+0.14第二产业+0.147工业-0.110第三产业+0.136财政收入+0.171固定资产投资额-0.139社会消费品零售总额-0.007农林牧渔业总产值+0.033粮食+0.174规模工业企业个数+0.177规模工业总产值+0.174规模工业

F2=0.194总人口+0.047地区生产总值+0.283第一产业-0.042第二产业-0.042工业-0.072第三产业-0.028财政收入+0.129固定资产投资额-0.129社会消费品零售总额+0.276农林牧渔业总产值+0.294粮食+0.003规模工业企业个数-0.006规模工业总产值-0.024规模工业

F3=0.111总人口+0.086地区生产总值-0.21第一产业-0.001第二产业-0.022工业+0.661第三产业-0.006财政收入-0.319固定资产投资额-0.798社会消费品零售总额-0.175农林牧渔业总产值-0.277粮食-0.155规模工业企业个数-0.148规模工业总产值-0.121规模工业

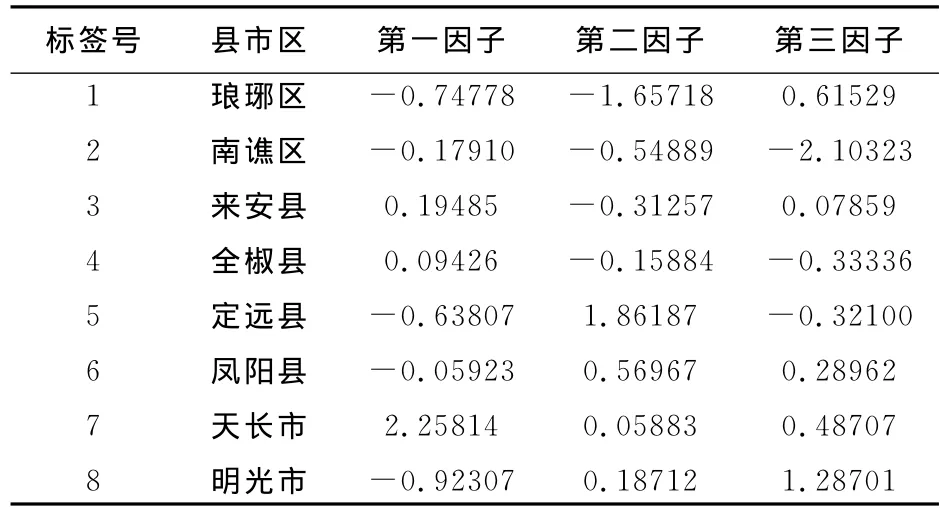

由因子得分函数及原始数据可计算出如表6所示的三个因子得分变量的变量值。

表6 三个因子在滁州8个县市区的得分数据

从表6中可以看出各县市区在每一个因子上的得分值。每一个因子得分的均值为0,标准差为1,正值表示高于平均水平,负值表示低于平均水平。由表6可知:若按第一因子的得分数据来比较2008年滁州8个县市区的经济情况,则可得滁州各县市区的优劣排序如下:天长市、来安县、全椒县、凤阳县、南谯区、定远县、琅琊区及明光市。第一因子主要涵盖了第二产业及相关指标,天长市的第二产业在滁州市历来是优势突出,特别是规模工业对全市的贡献最大,按第一因子排序,天长市排第一是非常合理的,其他县市区的排序也都与实际基本相符。第一因子的排序结果反映了2008年滁州市各县市区第二产业发展的状况;若按第二因子的得分数据来比较,则可得滁州各县市区的优劣排序如下:定远县、凤阳县、明光市、天长市、全椒县、来安县、南谯区及琅琊区。第二因子主要指第一产业及总人口,定远县为滁州第一农业大县和人口大县,排第一是非常合理的。凤阳县、明光市和天长市次之,琅琊区几乎无农业,其人口也是最少,因此按第二因子排序,琅琊区是最后,其他县市区的排序结果也都与客观实际相符合;若按第三因子的得分数据来比较,则可得滁州各县市区的优劣排序为:明光市、琅琊区、天长市、凤阳县、来安县、定远县、全椒县、南谯区。这一因子排序结果主要反映了各县市区第三产业的发展状况,与2008年的实际情况基本一致。

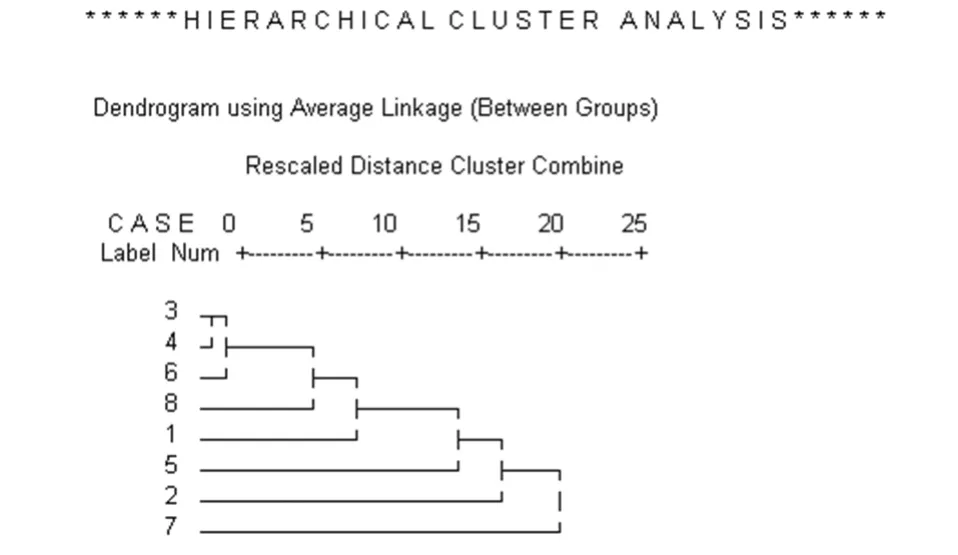

为了能够对滁州各县市区经济实力进行综合比较,可以采用聚类分析法对滁州各县市区进行聚类,参与分析的变量是因子分析所得的三个因子。这三个因子包含了原有变量的97.331%的信息(从表2可以看出),而且也符合聚类分析的要求:参与聚类的变量不应有较强的线性关系和数量级上的差异(由因子分析的结果表4和表6可知)。图2是采用层次聚类分析法对滁州各县市区进行聚类所得的聚类分析树形图,其中的记录标签号与县市区的对应关系如表6所示,即1指琅琊区,2指南谯区,3指来安县,4指全椒县,5指定远县,6指凤阳县,7指天长市,8指明光市。由图2可知,来安县与全椒县相似性最高,距离最近,最先合并成一类;其次是凤阳县与(来安县,全椒县)合并;然后依次与前类进行合并的是明光市、琅琊区、定远县、南谯区和天长市。由于此处聚类分析中的“相似程度”是以距离来衡量的,而距离只是反映出差距的大小,不包含方向信息,所以要比较出各县市区的优劣排序,还必须综合因子分析的结果和原始数据。结合以上因子分析和聚类分析树形图的结果以及原始数据,可推出2008年滁州8个县市区的综合经济优劣排序为:天长市、凤阳县、来安县、全椒县、明光市、琅琊区、定远县和南谯区。

图2 滁州8个县市区的层次聚类分析树形图

2 结论

以上因子分析和聚类分析的结果表明:天长市、来安县和全椒县三个县市的第二产业相对较为突出,其余几个县市区的第二产业比较薄弱;定远县、凤阳县和明光市第一产业相对较为突出;明光市、琅琊区和天长市的第三产业相对优势较明显。总体看来,天长市的经济明显优于其他几个县市区,天长市的支柱产业为第二产业,其第一、三产业也不落后,产业结构也较合理,综合经济处于第一位。在今后相当长的时间内,天长市要保持第二产业优势的同时,要加快第一、三产业的发展,这样可以更加牢固的处于领先地位。明光市、琅琊区、定远县和南谯区要挖掘自身资源优势,优先加快发展工业这一“经济支柱”产业,以缩减与其他几个县市区的经济差距。

[1]姚晓芳,吴雪.合肥高新区生物医药产业发展现状及对策研究——基于全国经济普查数据的开发利用[J].合肥工业大学学报(社会科学版),2011,25(02):5-10.

[2]彭代彦,杜德军.从经济普查看区域工业结构趋同的原因[J].统计研究,2011,28(03):59-64.

[3]徐志群,倪青山.合肥现代物流业发展状况及对策研究——基于第二次全国经济普查资料的分析研究[J].皖西学院学报2011,27(04):81-83.

[4]朱德明.基于第二次经济普查数据的宜昌县域经济实力评价[J].三峡大学学报(人文社会科学版)2010,32(05):79-82.

[5]李林杰,代慧斌,畅双雷.河北省第三产业发展的现状、问题与对策——基于第一次全国经济普查资料的实证分析[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2006,31(6):18-23.

[6]钟 卫,袁 卫,黄志明.工业企业R&D投入绩效研究-基于第一次全国经济普查数据的分析[J].中国软科学,2007,(5):98-104.

[7]《我国第三产业发展的省际比较研究》课题组.我国第三产业发展的省际比较研究——基于第一次全国经济普查资料的实证分析[J].河北大学成人教育学院学报,2007,9(4):99-103.

[8]姚晓芳,张 芹,张仁华.安徽省第一次全国经济普查资料的开发应用研究[J].华东经济管理,2005,20(5):4-8.

[9]滁州市统计局编.滁州六十年(1949-2009)[M].宜春:江西宜春资料印务有限公司,2009:259-314.

——基于122 个县市区2020 年调度资料分析