《劳务派遣暂行规定》浅析

周海兵

(国网安徽省电力公司,安徽 合肥 230022)

《劳务派遣暂行规定》浅析

周海兵

(国网安徽省电力公司,安徽 合肥 230022)

《劳务派遣暂行规定》自2014年3月1日起施行,《规定》对用工单位使用劳务派遣用工进行了严格限制,并在辅助性岗位认定程序、用工比例、同工同酬待遇、异地派遣、过渡期等方面做了细致的规定。由于历史的原因,劳务派遣用工在企业中普遍存在,《规定》出台后,各用工单位需要加强政策研究,适应法规变化,优化用工策略,进一步提升用工的社会化、市场化和规范化水平。同时,也要加强劳务派遣用工的岗位、薪酬、福利、合同等管理,防范用工风险,维护企业和员工的利益。

劳务派遣;用工;岗位

引言

为做好新修订《劳动合同法》的贯彻落实工作,人力资源社会保障部制定了《劳务派遣暂行规定》(以下简称《规定》),并于2014年1月24日颁布,自2014年3月1日起施行。《规定》的颁布与生效,标志着新修订《劳动合同法》中,关于劳务派遣用工管理的相关具体要求已经尘埃落定,劳动行政部门行使监管职责有了具体明确的法规依据。对用工单位而言,则必须按照相关要求,进一步整肃用工管理,规避用工风险,维护员工队伍的和谐稳定。

一、《规定》出台的相关背景

因为劳务派遣用工管理的普遍性、复杂性和敏感性,《规定》的出台可谓是一波三折。初稿在征求相关部委、部分中央企业、行业协会意见时,遇到了广大用工单位的强烈反对,问题主要集中在:派遣用工比例计算、适用岗位、过渡期、合同签订、异地派遣等方面。主要原因是2008年《劳动合同法》出台后,大量原有的“临时工”转为派遣用工,之后很多国有和民营企业出于计划管控和人工成本的考虑大量新增劳务派遣用工,而在此期间,国家未进行合理的管控和疏导,导致劳务派遣用工被滥用现象较为普遍,用工问题产生较快,解决却需要较高成本和较长周期。另一方面,派遣机构及派遣用工也有着不同的利益诉求,如派遣用工主张的健全社保、同工同酬、民主权利等。因此,在经历多次修改及在征求意见后,2013年8月7日~9月7日,《规定》才在人社部网站面向社会征求意见,时名为《劳务派遣若干规定》,这是因为其未能包含机关事业单位、用工费用、业务外包、特殊工时等相关内容。征求意见期间,又收到各方面意见建议3万余条,从2014年1月的正式发布稿情况来看,影响还是很大的。

二、《规定》相关要点解析

《派遣规定》以新修订《劳动合同法》为基础,对规范劳务派遣用工做了较为详细的规定,现对关键内容解析如下:

(一)明确企业对辅助性岗位的认定程序(第四条)

辅助性岗位由用工单位职代会或全体职工讨论提出,须在企业内部履行工会协商确认和公示等民主程序,违反规定的由劳动行政部门给予警告、责令改正,并对被派遣劳动者损害给予赔偿。

本条款既肯定了企业自主用工权,又通过职代会的方式来对这种权力进行约束和限制。但这里非常关键的是,劳务派遣用工能否成为职工代表?在现有法规中并没有明确规定。另外,根据现有规定派遣用工既可以在派遣机构也可以在用工单位参加工会,这样一来,企业完全可以要求派遣用工在派遣机构参加工会来削弱本条法规在适用岗位上的要求。同样,对违法规定的惩罚也由原稿中的认定事实劳动关系转变为“由人力资源社会保障行政部门责令改正,给予警告;给被派遣劳动者造成损害的,依法承担赔偿责任”(第二十二条)违法压力骤减。当然,这也不意味着此条款可以无视,程序要求和赔偿责任将大大增加企业的用工成本,迫使企业减少或弃用派遣用工。

(二)明确了用工比例限制要求(第四条)

用工单位使用的被派遣劳动者数量不超过用工总量的10%,即:全部劳务派遣用工数/(全部劳务派遣用工数+直签合同劳动用工数)≤10%。

从本质上来看,本条款实质上是《规定》最核心的要求之一,也是《规定》中争议最大的条款。全国总工会认为此比例应在5%,甚至更低,国资委也认为可以设定更低的标准,发达国家如日本、德国等一般在2~3%。而用工单位,尤其是服务、工程建设类用工单位则主张应该根据行业特点来设定。最终人社部设定的10%,其依据主要为《劳动合同法》修订时,曾经提出过这样一个标准,当然,这也是各方面利益博弈的结果。这样,即使用工单位利用辅助性岗位确认条款的宽松,在一些似是而非的岗位上使用派遣用工,但其总量必须受到控制,也就是只能按照直签合同用工总量的1/9来使用。我们也可以看到,《规定》最终根据行业特点为国际航运留了口子。

(三)设立了2年过渡期(第二十八条)

用工比例超过10%的需制定调整用工方案,给予两年过渡期,可以于2016年2月底前降至规定比例,并报劳动行政部门备案;同时允许《决定》施行前已订立的劳动合同和派遣协议继续履行至期限届满。

这是本次《规定》较征求意见稿最大的变化点,广大用工单位,尤其是派遣用工总量较大的企业压力骤减。前文已经提到,用工问题难以在短时间内解决,尤其是对国有企业而言,由于受观念、体制机制、管理模式的影响,对短时间内大量清退派遣用工,是持审慎态度的,现在按照过渡期的要求,则可以逐步分阶段进行处置。

(四)强调落实同工同酬待遇(第七、八、九条)

用工单位应按照同工同酬原则确定劳动报酬数额和支付方式,还要向被派遣劳动者提供与工作岗位相关的福利待遇,不得歧视。

不同身份用工落实“同工同酬”待遇,已经是老生常谈了,但如何落实,用工单位、劳动者和劳动监察部门实际上各执一词。按照相关解释,“同工同酬”有三个前提:相同的工作岗位和工作内容、付出了同样的工作量、取得了相同的工作业绩。用工单位通常认为“同酬”不代表薪酬完全相等,而是实施相同的薪酬制度,因为现代薪酬制度早已不是简单的为“劳动”付酬;劳动者则认为,只要是干同样的“活”,那不管是工资还是福利待遇都应该一致;2013年9月,人社部相关司局负责人曾明确表示,“同工同酬”不含福利和社保,引起轩然大波。单纯从法规的角度来看,《劳动合同法》第十七条对劳动合同的规定中,将劳动报酬、社会保险、福利待遇均分别列出,也从另外一个角度佐证了“同工同酬”不含福利和社保。同时,在企业工作实际中,不同用工落实“同工同酬”也遭遇工资渠道不同(工资总额与劳务费)、管理模式不同(派遣用工薪酬由派遣机构发放)等实际问题。

单从福利来说,这次增加的“不得歧视”也是属于新的规定。从操作上来看,首先要廓清什么是与岗位相关的福利待遇,这就要求企业要加强福利管理,建立与岗位相匹配的福利待遇制度,根据岗位而不是用工类型提供福利待遇,规避法律风险。

(五)解决了跨地区劳务派遣的社保问题(第十八、十九条)

跨地区被派遣劳动者与用工单位职工“同工同保”,按照用工单位所在地的规定缴纳社保费。派遣单位在外地设立分支机构的,由分支机构办理参保手续;未设立的,由用工单位代办手续。

此规定保护了跨地区被派遣劳动者的利益,但其中值得推敲的是,一般而言如从不发达地区被派遣至发达地区,此条款对派遣用工较为有利,反之,则不利。

(六)明确规定“用人单位以承揽、外包等名义,按劳务派遣用工形式使用劳动者的,按照本规定处理”(即防范假外包、真派遣)

“假外包、真派遣”是《规定》的另外一个争议热点。原稿中对是否为劳务派遣进行了明确规定,将是否对劳动过程直接进行管理作为“假外包、真派遣”的判断标准,但在实际监管中,很难收集可靠的证据进行判断。笔者分析,劳动监管实践性很强,此处仅进行原则性规定,既回避了判断性问题,同时也给地方法规进一步详细设定留下空间。

另外,对于劳动合同、退回条件、工伤保险认定、职业病鉴定等均在本次《规定》中予以明确,基本依照《劳动合同法》精神延伸而来,用工单位在实际操作中也应该密切关注。

三、企业如何做好新法规下的用工管理工作

(一)完善和调整企业内部用工管理制度

规范企业使用劳务派遣用工的工作制度和流程,督促派遣机构依法取得行政许可,通过契约明确完善双方权利义务责任界限,做好派遣用工的资格审查。在做好企业岗位管理的基础上,开展岗位细分和清理工作,确定主营业务岗位和“临时性、替代性和辅助性”岗位,在岗位说明书中完善用工类别,同时,还要依法履行辅助性岗位民主确定程序。制定一体化的薪酬管理制度,根据员工的能力素质、工作内容、工作业绩支付薪酬,对存在混岗的要及时落实同工同酬待遇。

(二)做好超比例劳务派遣用工的消纳工作

一是不符合“三性”岗位要求的进行清理,协议到期解除要注重程序依法合规,防范法律风险;二是需综合采取改直签合同、转为非全日用工、转业务外包、到期清退等方式逐步消纳超量用工,在2016年6月30日前降低到法定比例。需要注意的是,除转为直签合同外,其他消纳方式中均需根据派遣用工在本企业服务情况给予经济补偿;业务外包也要注意明确甲乙方职责与管理界面,规避“假外包、真派遣”问题。

(三)做好成本管控工作

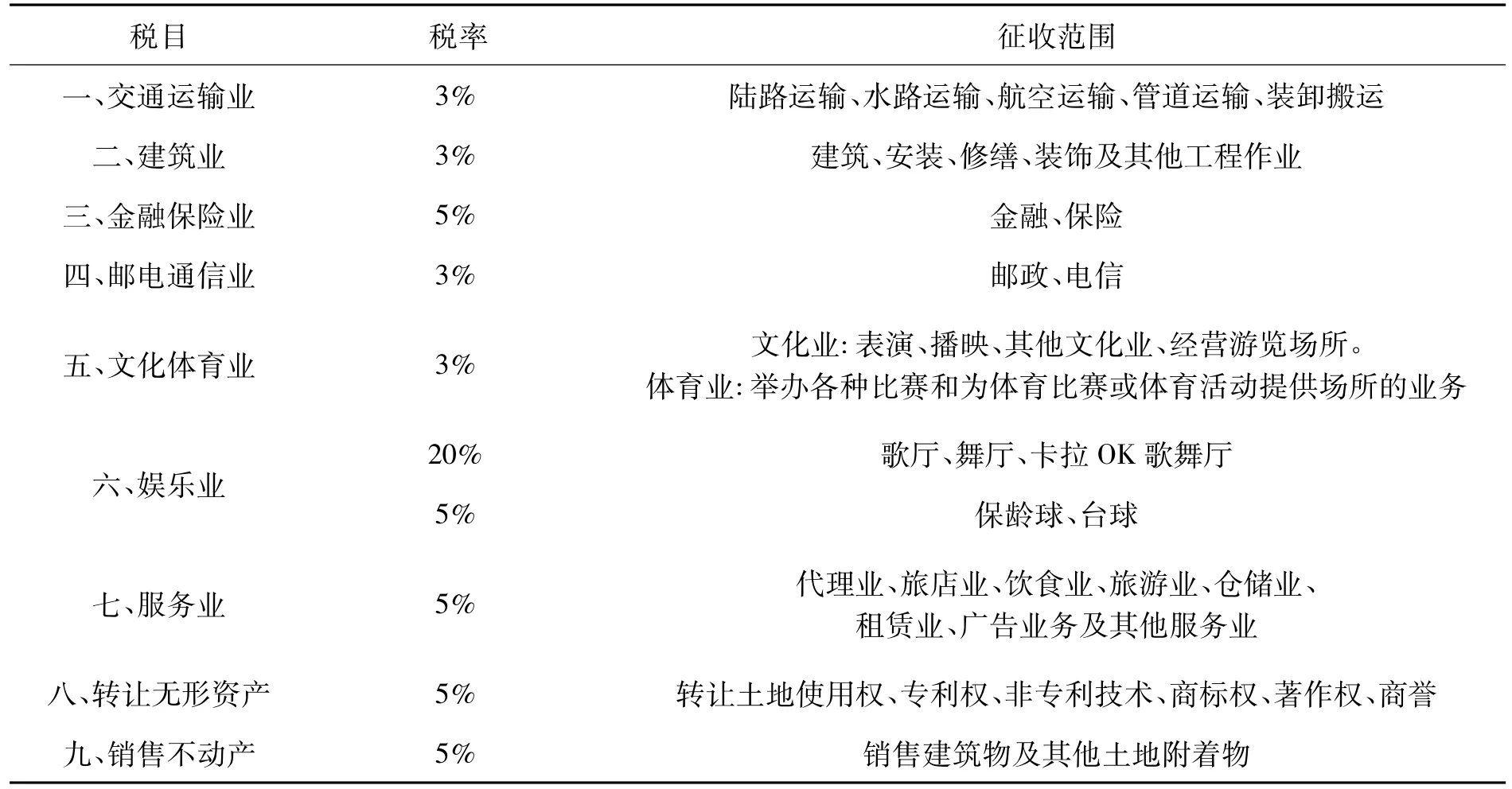

按照人社部的想法,派遣用工薪酬管理的内容不在《规定》中体现,而另行制定法规统一规定,但终将纳入企业人工成本管控范畴。同时,派遣用工的规范化管理,必然新增同工同酬成本、辞退补偿、管理费提高等费用。另外,如将超量劳务派遣用工转为业务外包,业务委托单位收取外包服务费(包含劳动者工资收入在内),按承包单位的营业收入缴纳税费(根据业务内容不同而不同,如表1),该费用转嫁给发包单位,相当于额外增加了部分费用。

表1 营业税表

四、结束语

总体上看,《规定》按照“不让劳务派遣用工成为用工主渠道”的总体思路,对用工单位的用工行为进行了较为细致的规定,引导用工单位逐步减少派遣用工总量、提升待遇,保障派遣用工权益。用工单位在规范管理的同时,还应该着眼长远,调整和优化用工策略,建立和完善统一的岗位管理体系,取消用工“身份管理”,实现劳动用工社会化、市场化、规范化。

[1]全国人大常委会法制工作委员会.中华人民共和国劳动合同法释义[M].北京:法律出版社,2012.

[2]滕炜.新劳动合同法适用指南与案例精析[M].北京:法律出版社,2012.

[3]黄乐平,朱茂林,杨永琦.新法下的劳务派遣操作实务与风险防控[M].北京:法律出版社,2013.

[责任编辑:朱子]

A Brief Analysis of Provisional Regulations of Labor Dispatch

ZHOU Hai-bing

(State Grid Anhui Electric Power Corporation,Hefei230022,china)

Provisional Regulationsof Labor Dispatch takes effect from March 1st,2014.Provisional Regulations of Labor Dispatch imposes strict restrictions on the labor dispatch of employing units and gives detailed regulations on the certification process of subsidiary posts,the proportion of recruited work force,the guarantee of equal pay for equal work,the dispatch to different work places as well as transitional period.Owing to historical reasons,labor dispatch has been prevailing in enterprises.After Provisional Regulations of Labor Dispatch comes into force,it is required that all the employing units attach great importance to policy research so as to adapt to the new change of the policies and optimize the strategies of recruiting labor for the purpose of lifting the level of socialization,marketization and standardization of the recruited labor.Meanwhile,themanagement of the post,wages,welfare and contractof the recruited labor dispatch also needs to be strengthened in order to prevent the potential hazard and protect the interests of the enterprise and employees.

labor dispatch;employment;post

DF479.2

A

1672-9706(2014)02-0045-04

2014-03-10

周海兵(1975-),男,安徽寿县人,高级工程师,工程硕士,主要从事人力资源管理工作。